2013

Жалеть или не жалеть теперь Мещанскую слободу, как относиться к ее новой застройке – вопрос индивидуальный. Есть ощущение, что мы живем в пространстве, которое вдруг стало нужно охранять в таком объеме, какой не по силам даже нравственно здоровому народу, не то что нам. При нынешнем отношении к памятникам – они просто «сыплются» как песок сквозь пальцы.

Здесь уж заодно поговорим и о памятниках архитектуры и идее памятника как таковой, коль скоро постоянно речь идет о памятниках, их ценности, уникальности и т.д. И может создаться впечатление, что будь моя воля, то и любой старый забор не моги снести. Как же жить-то? Постараемся разобраться.

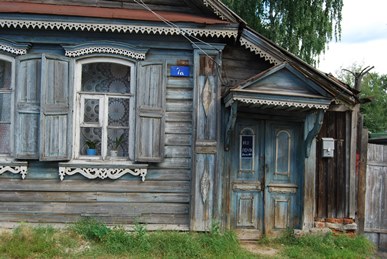

В принципе, если понимать под архитектурой сферу синтеза высокого строительного, инженерного и декоративно-прикладного искусства (храмы, замки, дворцы и проч.), то считать памятниками деревянные домики Мещанской слободы в Твери, разумеется, нельзя. Однако помимо указанного смысла в термине «памятник архитектуры» заключен и другой. Мы считаем памятником здание, являющееся носителем ушедшего стиля. Конечно, под стилем мы понимаем здесь не привычку закруглять или, наоборот, спрямлять окна, налеплять на стены декор или срубать его. Мы научились к XXI веку видеть стиль там, где даже ученый-искусствовед прошлого видел лишь шелуху и мусор, лачуги варваров, приставшие к великим стенам Греции и Рима. Мы научились видеть человека прошлого (и стали любопытны в этом разглядывании) за его бытовыми вещами. Весь комплекс окружающих человека вещей – всю вселенную предметов, слов и смыслов, формирующих его едва ли не без остатка, мы стали называть стилем. И в этой вселенной дом, в котором живет человек, является одной из наиважнейших галактик.

Но здесь есть парадокс – дом превращается в памятник только после смерти стиля, который его создал. А стиль, увы, тоже умирает, и вслед за этим истлевают и формы, в которые он отлился. Раньше всех умирает язык, дольше всех, как заметил еще Виктор Гюго, летопись мира хранит архитектура. Храмы, соборы, дворцы, но - и домики, и даже сараи. Наши попытки сберечь всё это наследие – тоже, что и попытки древних египтян сберечь всех своих покойников, бальзамируя их. Тут, как ни печально, понятно, что заботы живых об усопших хватит ненадолго. Хотя я думаю – благочестиво проявить именно такую заботу.

Дома Мещанской слободы жили, пока они были обитаемы, и пока их обитатели ощущали собственную нормальность и полноценность в их среде. Но сменилось что-то очень большое, такое большое, что мы даже не можем сказать, что именно – то, что объединяло и барокко, и классицизм, и модерн, и даже советскую неоклассику. Все это вдруг сдвинулось с очень глубоких основ. Вернее - сначала люди изменились так, что перестали узнавать сами себя. а потом перестали узнавать и свои собственные жилища. И дома, которые были вполне живы еще лет двадцать-тридцать назад, и прожили бы еще очень долго - вдруг умерли. Не совсем прямо умерли, а перестали быть нормальными домами. Такое впечатление остается теперь, когда ходишь по этому району, что его обитателям неуютно жить, как будто они постоянно находятся рядом с покойником и стараются отгородиться от него...

Сейчас Мещанская, даже в лучших проявлениях, вроде отремонтированных домов №25 или 52 по Медниковской – это совсем не та Мещанская, что была всё время своего существования. Не говоря уж о социальном составе, даже внешне она другая. Заборы или хотя бы их имитации ограждают дома с улицы, густая и буйная зелень заслоняет новые или зашитые и переделанные фасады. Было еще недавно как раз наоборот. Зелени в этом районе было очень мало – только во дворах кое-где, как мало было и свободного пространства.

С Медниковской мы пройдем, например, на соседний Татарский переулок (Специалистов), когда-то уютный и исторический, а теперь совсем погибающий и трансформировавшийся.

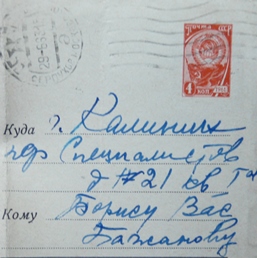

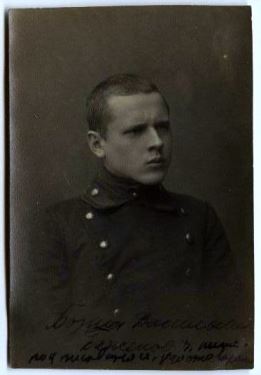

Но именно здесь, по адресу пер. Специалистов, №21 обитал «тверской дядюшка» одного из главных героев «В круге первом» А.И. Солженицына Иннокентия Володина, и именно на этой улице и сам Солженицын бывал неоднократно. Писатель сюда приезжал к своему приятелю Борису Васильевичу Бажанову, чей портрет в образе «дядюшки Авенира» узнается очень легко. Впрочем, как я уже показывал на примере Ивана Ланцова, «антисоветчиков» в здешних домиках обитало немало. Бажанов был библиотекарем, вышел из небогатой дворянской семьи и всю жизнь держал большую антисоветскую фигу в кармане. Вот он в молодости:

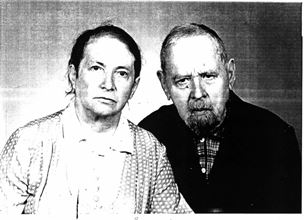

А таким его застал Александр Исаевич (фото с супругой). Вероятно, таким и надо видеть "дядюшку Авенира" в романе:

Узнается и Мещанская, хотя сам бажановский дом уже давно снесен. И как узнается! Прошу прощения за длинную цитату, но, что называется, «откроем классика»:

«Это оказался в мощёном переулке без деревьев и палисадников одноэтажный кривенький деревянный дом среди других подобных. Что не так ветхо, что здесь открывается - калитка при воротах или скособоченная, с узорными филёнками, дверь дома - не сразу мог Иннокентий понять, стучал туда и сюда.

…Были в коридорце низкий потолок, скудное окошко к воротам, две чуланных двери да две человеческих… И дальше, в комнаты и между комнатами, все двери были косые, одни обложены войлоком, другие двустворчатые, со старинной фигурной строжкой. В дверях во всех надо было кланяться, да и мимо потолочных ламп голову обводить. В трёх небольших комнатках, все на улицу, воздух был нелёгкий, потому что вторые рамы окон навечно вставлены с ватой, стаканчиками и цветной бумагой, а открывались лишь форточки, но и в них шевелилась нарезанная газетная лапша: постоянное движение этих частых свисающих полосок пугало мух.

В такой перекошенной придавленной старой постройке с малым светом и малым воздухом, где из мебели ни предмет не стоял ровно, в такой унылой бедности Иннокентий никогда не бывал, только в книгах читал. Не все стены были даже белены, иные окрашены темноватой краской по дереву, а «коврами» были старые пожелтевшие пропыленные газеты, во много слоев зачем-то навешенные повсюду: ими закрывались стёкла шкафов и ниша буфета, верхи окон, запечья. Иннокентий попал как в западню. Сегодня же уехать!

А дядя, нисколько не стыдясь, но даже чуть ли не с гордостью водил его и показывал угодья: домашнюю выгребную уборную, летнюю и зимнюю, ручной умывальник, и как улавливается дождевая вода. Уж тем более не пропадали тут очистки овощей…

Не задерживаясь в комнатах, дядя повёл Иннокентия смотреть двор. Стояло очень тепло, безоблачно, безветренно.

Двор был метров тридцать на десять, но зато весь целиком дядин. Плохонькие сарайчики да заборцы со щелями отделяли его от соседей, но - отделяли. В этом дворе было место и мощёной площадке, мощёной дорожке, резервуару дождевой, корытному месту, и дровяному, и летней печке, было место и саду… Тут был куст китайской розы, куст жасмина, куст сирени, затем клумба с настурциями, маками и астрами. Были два раскидистых пышных куста чёрной смородины, и дядя жаловался, что в этом году они обильно цвели, а почти не уродили - из-за того, что в пору опыления ударили холода. Была одна вишня и одна яблоня, с ветвями, подпёртыми от тяжести колышками. Дикие травинки были всюду вырваны, а каким полагалось - те росли.

Тут много было ползано на коленях и работано пальцами, чего Иннокентий и оценить не мог. Всё же он понял:

- А тяжело тебе, дядя! Это сколько ж нагибаться, копать, таскать?

- Этого я не боюсь, Иннокентий. Воду таскать, дрова колоть, в земле копаться, если в меру - нормальная человеческая жизнь. Скорей удушишься в этих пятиэтажных клетках в одной квартире с передовым классом.

- С кем это?

- С пролетариатом…"

Что же нам интересно в историческом городе, когда мы горюем над его гибелью? Не это ли тесное и бедное и неудобное, но во многом более праведное житие его прежних обитателей? В этом смысле нет принципиальной разницы, более или менее богатые дома перед нами, шедевры или рядовые произведения. Все они для нас – источники уникальной информации, книги, которые мы торопимся прочесть, пока их страницы не сгорели или не истлели.

Понимая неизбежный конец всей этой застройки, я, повторюсь, оставляю за собой право любить ее. В ней, на мой взгляд, больше тонкости и глубины, доброты и поэтичности, чем в продукции современной архитектуры. Не говоря уже о том, что эта застройка смогла бесконфликтно существовать в разных своих вариациях свыше двухсот лет – а сколько-то сможет нынешняя?

Хороня оптом всю Мещанскую слободу, возможно, я сгустил краски. Остались, конечно, еще кусочки застройки на Пушкинской, Симеоновской, Старо-Воробьевской, Академика Каргина (на фото из панорамы - уголок этой последней).

Последние две до 2011 года имели полностью сохранную старую застройку (правда, только одной, нечетной стороны), настолько сохранную, что ради уже ради этого можно было тут побывать. Увы, в 2011-м начала погибать и Старо-Воробьевская, и очень быстро. Крайние дома к Смоленскому переулку уже погибли (в частности, и этого уголка в Твери больше нет - он остался только на фотографиях, той же Яндекс-панораме):

на очереди и другие. Домики исключительны по стильности и гармоничности целого. Есть среди них явно старые, даже не раннего ли XIX века. Улицу эту никто толком не изучал, а погибнет ведь она очень быстро.

Это – последний рубеж регулярного города...

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Для печати

К началу |

||

- "Genius loci". Часть X. Особняки и деревья

- "Genius loci". Часть XI. Тверское Предместье

- "Genius loci". Часть XII. За бульваром

- "Genius loci". Часть XIII. "Обманки" Мещанской слободы

- "Genius loci". Часть XIV. Прощай, Мещанская слобода