2013

Городские жители на протяжении полутора веков с 1785 года (указа императрицы Екатерины II о льготах и вольностях городам) имели немалые привилегии по сравнению с сельскими обитателями. Более того, сформировалась определенная городская культура, соблюдаемая даже среди бедного населения.

Горожанин был, в сравнении с крестьянином, как правило, грамотнее, памятливее (в смысле родословной), независимее в суждениях на религиозные и политические темы. При этом именно горожан оказалось труднее сагитировать на бунты в ходе русских революций, и именно купечество и мещанство, особенно провинциальное, оказалось самой консервативной социальной средой. И именно против них был обрушен жестокий каток большевистских репрессий уже в первые годы после 1917-го. Фото взяты отсюда.

Но помимо мещан и купцов, с конца XVIII века в городах жили и выходцы из деревень и ямщики. Первые именовались «проживающими в городе крестьянами», и спрос с них был другой (во всех смыслах), и местом проживания для них становились слободы. Время слобод пришло вместе со строительством фабрик, то есть с 3 четверти XIX века, когда они густо облепили исторический город. Изначально же в Загородье слобода была всего одна, насущно необходимая – Ямская. Мы уже находимся рядом с ней, она отделена от нас Смоленским переулком, новая застройка которого, как хорошо заметно, никакими ограничениями в высоте и оформлении не стесняется.

Ямская слобода огромна по площади – она тянется до Московской заставы (площади Гагарина), но по плотности была очень рыхлой. Здесь только четыре улицы – Вокзальная, Ямская (Вагжанова), Московская (или Большая Самара или 2-я Ямская) и Малая Самара. И один исторический переулок – Архангельский (Вагжановский же). Все эти улицы не древние. Ямская появилась по плану 1763 года, остальные – и того позже. Еще один переулок – улица 15 лет Октября – самим своим названием намекает на время своего появления на карте городе.

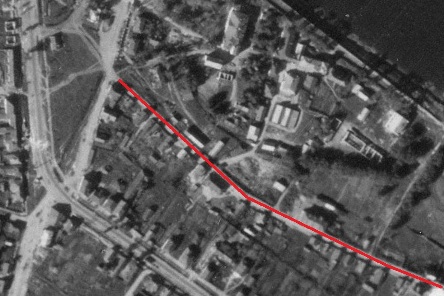

Вагжанова – улица новая, расширенная более чем вдвое и для прогулок не предназначенная. Это именно трасса, на которой по сторонам смотреть некогда и незачем. Поэтому нашу прогулку мы начнем не с нее, а с улицы более близкой к Волге и куда более интересной – Вокзальной. Она сейчас начинается от мечети (1906-1909, это, кстати, единственное иноверческое культовое сооружение, оставшееся от дореволюционной Твери). Начинается улица хрущевками. Они и здесь «рубят» историческую планировку. Трасса старой улицы видна, если зайти за хрущевку под №8.

Тогда мы обнаружим одноэтажный кирпичный дом, сейчас совсем не примечательный. Интересен он только тем, что стоит как-то боком. Но это не ошибка строителей – это красная линия старой Вокзальной улицы. На старом плане (или как здесь, не немецком аэрофотоснимке - мы ее подчеркнули красным) хорошо видна эта планировочная загогулина.

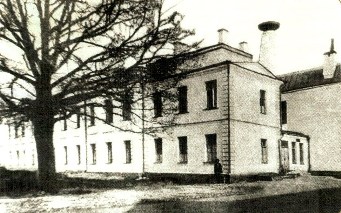

Улица, прежде чем стать прямой и параллельной с Ямской (такой она будет после Вагжановского переулка), делает два излома, обходя «воксал» - то самое место, которое дало ей название. «Воксал» (вокзал) – это в XVIII веке павильон, где даются концерты, а вокруг гуляет публика. В Твери в конце XVIII столетия было выбрано как раз здесь, в перспективе Миллионной улицы, такое гулятельное место для высочайших особ. Расцвет его пришелся на начало XIX века, когда Н.Н. Легранд перестроил старое штенгелевское здание. В те годы предполагалось его использовать под театр, но в итоге почти сразу оно оказалось переоборудованным под больницу.

.jpg)

Больница прижилась и сформировала за сто пятьдесят лет целый комплекс зданий, часть которых ныне брошена (совершенно преступно). Сделано это было в 2005 году, после чего трагический финал всего комплекса стал неизбежен. С пожаром в 2009 году главное здание – принципиально важный для Твери памятник, который город не имеет права терять – тоже начало превращаться в руины. В руинах здесь сейчас до половины исторических зданий комплекса.

Но даже более чем здания ценны здесь деревья. Тверь в этой части обладает фантастической редкостью для губернского города: как минимум тремя двухсот- трехсотлетними дубами (они старше здания больницы), (а всего дубов шесть) и несколькими столетними липами и вязами.

На старых фотографиях столетней давности мы уже видим один из растущих тут поныне дубов, и уже на тех фотографиях ему явно изрядно перевалило за сто лет. Так что преданию о том, что посажен он лично императором Александром I, еще сильно недостает дерзновения, вообще-то присущего преданиям.

Еще десять лет назад парк был действительно парком. Сейчас это – заросли. Как, впрочем, заросли густо покрывают здесь и берег Волги, который внимательный глаз сразу опознает как место не совсем естественное. Это вал, защищающий от наводнений, в нынешнем виде насыпан в 1920-х гг., а впервые появился в 1811 году. Когда-то возле «воксала» был небольшой запруженный ручей со стоком в Волгу, впадал он примерно в районе стадиона «Юных пионеров». Валы сильно изменили здесь рельеф: там, где были холмы, теперь равное место, а на месте низин – возвышения; культурный слой начинается на глубине двух-трех метров. Жаль, что валы не «законсервировали» тут никакой особой древности, как это присутствует во многих древних городах – в Архангельском монастыре никогда не было каменных зданий, а дерево в здешнем сухом песке не сохраняется.

Чрезвычайно интересная и фантастически богатая археология на территории парка и поблизости его дала основания полагать, что тут в средние века был не просто монастырь, а что-то иное. Дубы, если бы они умели рассказывать, поведали бы немало интересного, чему если не они сами, то их родители точно были свидетелями. А так нам приходится только догадываться, был ли здесь дружинный центр или загородная княжеская резиденция. Будем ждать публикации находок.

Продолжим идти по улице. Ее старая трасса начинается за зданием Центра документации новейшей истории. Еще совсем недавно тут неожиданным сюрпризом из-под асфальта показывалась булыжная мощенка.

Но в 2013 году с ней расправились… Чуть дальше у ворот стадиона трансформаторная будка 1920-х гг. будет еще одним свидетелем старой застройки. Стадион, кстати, тех же 1920-х. Именовался он «Юных пионеров» и был очень популярен благодаря своим ледовым каткам, популярному месту отдыха. Вал за стадионом очень внушительно выглядит и сейчас. Местность ниже по Волге отсюда понижается, защита от наводнений была темой актуальной.

От стадиона начинается Вагжановский переулок, называвшийся Архангельским по престолу Архангела Михаила в церкви Рождества Богородицы. Но монастырь находился гораздо ближе к городу. А церковь Рождества Богородицы почти рядом с нами – от Вокзальной улицы пройти к ней гораздо удобнее, чем от улицы Вагжанова.

Это любопытный памятник тверского зодчества XVIII века, гораздо более интересный изнутри, чем снаружи. Наружный его декор суховат и излишне правилен – видно, что строила церковь артель, работавшая в центре Твери над возведением «номерных» домов. Это так и есть. Храм начал сооружаться в разгар тверского регулярного строительства – в 1777 году (придел Михаила Тверского), а освящение главного престола последовало в 1795-м (третий придел – Михаила Архангела освящался и вовсе в 1809 году). Храм возводился среди низких домиков Ямской слободы и был им сомасштабен. Зато теперь он смотрится только за счет того, что он единственный уцелел на красной линии бывшей Ямской улицы, как карапуз, гордо выступающий перед толпой взрослых дядек и теток. Купол храма – барабан с крестом - во всех смыслах поздний. Он появился в ходе реставрации начала 2000-х гг., но и его дореволюционный предшественник был не оригинальный. Первоначальный купол был гораздо шире и интереснее, его разобрали, чтобы «не тяготить» свод. При этом задуманный зодчими силуэт храма оказался навсегда потерянным.

Зато внутри пространство, даже лишенное росписей (тут была академическая живопись 1882 года) прямо-таки играет за счет многочисленных окон разного размера и отсутствия больших пустых плоскостей. Только восточная стена (но на ней должен быть иконостас) дает такую плоскость, да еще западная стена, которую входящий в храм человек не видит сразу. Так же мастерски сделан интерьер трапезной, очень легкий и даже хрупкий, несмотря на столбы. В общем, эффект получается совершенно барочный, и это тем более удивительно, что барокко-то никакого вещественного здесь и не сохранилось – ни икон, ни росписей. Однако стиль – налицо.

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Для печати

К началу |

||

- Вагжанова ул. (Ямская слобода). Историческая застройка (1 пол. XX). Церковь Рождества Богородицы (1772)

- Парк "Воксал" (Губернская больница) (XVIII-XX). Парк: дубы (XVI (?)-XVIII), вязы, лиственницы, липы (XIX-XX)

- "Genius loci". Часть XI. Тверское Предместье

- "Genius loci". Часть XII. За бульваром

- "Genius loci". Часть XIII. "Обманки" Мещанской слободы

- "Genius loci". Часть XIV. Прощай, Мещанская слобода

- "Genius loci". Часть XV. Адрес "дядюшки" Солженицына

- "Genius loci". Часть XV. Адрес "дядюшки" Солженицына