2013

Мы почти добрались до предела исторического города, который оформлен в Загородье очень неплохо. Здесь круглая в плане площадь с тремя лучами улиц-дорог. Два сталинских здания – администрации Московского района и ДК «Химволокно», а напротив – доска почета Московского района представляют собой близкий к штучному проект (конец 1940-х гг.).

Дом культуры – один из трех возведенных по этому проекту в Калининской области. Его клоны стоят в Кимрах и Нелидове. Все они замечательны в первую очередь своими колоннадами перед входами, напоминающими гипертрофированные античные пропилеи. В раннем детстве, когда меня водили «на Химволокно» на елки, я реально боялся этих несоразмерно массивных колонн, подобных густой роще секвой.

С колоннами тут получилось что-то циклопическое, хотя и здание, в общем-то небольшое. Наверное, современные дети легче переживают такое воздействие архитектуры, а вот для человека, привыкшего к деревенским масштабам... легко представить, как это чувствовали современники строительства ДК. Что и было, вероятно, в первоначальном замысле архитекторов.

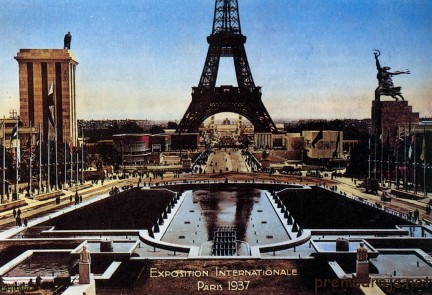

А что же было в этом замысле? Пройдя уже по историческому городу, который просто кишит (или, вернее, кишел еще недавно) образцами «просвещенного классицизма» екатерининской эпохи и его эклектичными подражаниями последующего столетия, в случае с площадью Московской заставы мы видим классицизм совсем иной. Тот, который великий немецкий идеолог и главный архитектор гитлеровской Германии Альберт Шпеер называл «усиленный классицизм». Это жестокая античность, созданная не людьми, а гигантами. Античность, которая забыла о понятии меры и которая оказалась поставлена на службу тоталитарному государству. Безотносительно – в Германии или СССР. Вот она - обе страны друг против друга (Париж, 1937).

В провинции его мало, этого «усиленного классицизма». Тоталитарные империи внимательны к столицам, а центры власти второго ряда вполне могут позволить себе быть приближены к простым людям. И это, кстати, делает их архитектуру более живучей в условиях упадка центральной власти. Она смотрится и сейчас, и даже – хотя это слово совершенно не из ее лексикона – трогательно-красива на фоне безликих супермаркетов новейшего времени. Потому в Твери хороши и фасад и интерьеры дворца культуры "Химволокно", вызывающие в памяти базилики императорского Рима, изысканно украшенные, где мало случайных деталей.

В провинции «усиленный классицизм» вторичен. Он подпитывается не образцами какой-нибудь Парижской выставки, а намекает на более близкие к нам по времени и месту сооружения – те же пропилеи ВДНХ, театр Советской Армии в Москве, интерьеры станций Московского метрополитена. Видимо, лично Сталин как-то особенно одобрительно относился к выгнутым открытым колоннадам. Они должны были окружать будущий огромный Дворец Советов на месте Храма Христа Спасителя.

Дворец так и не построили, но этот его элемент цитировали часто. Здесь же, на этой же площади, колоннада украшает и доску почета – единственную такую в Твери.

В Твери площадь Гагарина (Московская застава) являет несколько запаздывающий стиль. Это – его завершение. Огромный по провинциальным меркам парадный двор ДК - весь еще в духе предыдущего десятилетия, торжества государства, мыслившего себя вечным и последним на Земле. Гораздо интереснее посмотреть на той же улице Вагжанова строение №10.

Оно кое-что скажет внимательному и вдумчивому человеку о начале того архитектурного всплеска, породившего и ДК и здание районной администрации. Это – огромный, в целый квартал дом, в шесть неимоверно высоких этажей (из-за их высоты тут сейчас не очень удобно жить), по первому своему назначению – казарма. Огромный человеческий муравейник фабрики «Калининшелк", в котором уют – слово из презренного мещанского прошлого.

Однако – и это важно – в то самое время, когда дом строился, происходила ломка (она шла в 1935-1940 гг., на глазах строителей) этого мышления безумных лет «великого перелома», и дом «оброс» декоративными деталями, казармы превратились в квартиры, а вокруг во множестве появилась архитектура малых форм (сейчас ее тут почти нет). Дом не сгубил вокруг себя деревянные домики, они исчезли очень постепенно, уже в другую эпоху, а пока он строился, любое жилье в городе бережно лелеяли как ценные квадратные метры для жаждущей вырваться из деревни колхозной-крепостной молодежи.

Нынешнее время предполагает здесь высотку - до семнадцати этажей… Работы начинаются. По этому поводу уже все, кажется, сказано, что можно было сказать. И игнорирование охранных зон, и несоразмерность участка, и узенькая подъездная улица (Московская), постоянно забитая припаркованными в два ряда машинами, и старые коммуникации, уже изрядно загруженные, и то, что застройка 1930-х гг. – это очень интересно и, кстати, красиво, и – наконец, но не в последнюю очередь – прямые протесты жителей соседних домов. Все это мало беспокоит нынешних застройщиков, жадно ждущих, где бы еще вставить побольше этажей.

Исчезновение старых домов в этом районе, как ни странно, еще не завершилось. Для самых любопытных тут есть еще один объект осмотра. Правда, найти его непросто, а путешествие запросто может превратиться в сталкерский маршрут. От конца Вокзальной улицы нужно свернуть за автопарковку, пройти совсем чуть-чуть и тогда можно неожиданно оказаться среди маленьких домиков слободы на улице с таким русским и трогательным названием Красные Горки. Домики, кажется, совершенно хаотично разбросаны под насыпью Восточного моста, а о регулярной планировке – это в Твери-то! – нет и намека. И все это - в двухстах метрах от "пропилей империи", о которых мы только что рассказали.

Смотря на эти дома, понимаешь, что слободы – это все-таки никак не город, даже если мы видим далеко не центральную улицу слободы. Это деревня, причем очень бедная. Еще один ее кусок сохранился на улице, называемой Малая Самара. Это небольшой проулочек от Вагжановского переулка к Смоленскому. Еще недавно он был совершенно нетронутый реконструкциями, как и Московская улица, но в начале 1990-х пришло и его время. Однако один участок улицы у Вагжановского переулка остался.

Ни одного старого дома, не изуродованного современными материалами здесь нет, и это добавляет сходства с хаотическим скоплением хижин, когда-то притулившимся рядом с огромным городским Смоленским кладбищем. От кладбища остался только мемориал (он новый, 2010 года).

На месте Смоленской церкви, любопытного памятника, хотя сильно перестроенного за свою историю (первоначально 1782-1784), затем начало и кон. XIX) - школа. Уничтожение роскошного некрополя, самого большого в Твери, состоялось еще до войны. И уже понятно, за что… Мертвым не место в раю – а советский город виделся сосредоточением будущего освобожденного от «буржуазных» предрассудков коммунистического человечества. Загробный рай, знаком существования которого было старое русское кладбище, отменялся. Могильные памятники были частью использованы под бордюры мостовых (см. на ТИА и информацию об этом - 2011 года, когда некоторые плиты были случайно обнаружены), а частью просто выброшены – в болото за гаражными кооперативами на Бурашевском шоссе.

Смоленская церковь (ее фото выше - с сайта "Православные храмы Тверской земли") войну пережила (уже не действуя), а потом была снесена для освобождения места под школу. Нельзя сказать, что здание школы неудачное, больше того, в его архитектуре много элементов, вроде полукруглых окон первого этажа, пилястр и карнизов, которые прямо цитируют стоявший здесь храм.

Просто начав борьбу с мертвыми, приходилось идти до конца, и добивать и то, что о мертвых хотя бы косвенно напоминало.

Смоленское кладбище – оскверненное и забытое – и сейчас одно из самых неприятных памятников советского времени в исторической части Твери.

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci ДК Загородье историческая_застройка некрополь разрушенная_церковь Смоленская советская_архитектура |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть XIV. Прощай, Мещанская слобода

- "Genius loci". Часть XV. Адрес "дядюшки" Солженицына

- "Genius loci". Часть XVI. По тверской Ямской