2013

В большинстве русских городов вокзал – это пространство в пространстве. Мы там обязательно побываем, но прежде чем добраться до тверского вокзала-острова в бурном потоке Николаевской железной дороги, нужно приехать туда из города. Многие горожане не подозревают, что вокзал в Твери – не город. Сросшийся с городом сейчас, обретший довольно интересную, уже порядком состарившуюся застройку, он ныне не отделяется от исторического городского пространства. Но он ни разу не исторический город. И даже не слободская его окраина. Это еще дальше – мир, куда нужно ехать по шоссе. Станционному шоссе (теперь проспекту Чайковского). Это город, чья история началась, а общем-то, только в 1920-х гг., почитай что с чистого листа. (Ниже - фрагмент известной открытки издания М. Кампеля, 1912):

Начнем с настоящей окраины города. Она - за пафосным и убогим ТЦ «Олимп», где приютились несколько старых деревянных домиков – очевидно, обреченных, но еще цепляющихся за берег пруда, бывшего когда-то речкой Лазурью. Речные долины счастливо разрежают пространство, отчего тут и поныне есть ощущение городской окраины, хотя бы выраженное как контраст между панельными домами микрорайона Центральный-1 (за развлекательным центром «Лазурный») и Солодовой улицы, последней, отходящей от Трехсвятской.

За Лазурью район носил название Разгуляй. Это был принадлежавший когда-то архиерейскому дому луг, живописный и зеленый, на котором искони бывали гуляния на Троицу, на Ивана-Купалу (Рождество Иоанна Предтечи 7 июля) и на другие праздники. Хотя мы плохо вообще представляем себе тверские остатки язычества, но тут исключение: народные игрища, причем вполне в духе традиционного славянского почитания божеств плодородия, бытовали здесь вплоть до XIX века. Их пытались запретить несколько раз, удалось это отчасти только епископу Амвросию в конце 1820-х гг. Но почти все оставившие воспоминания старые тверские священники конца XIX века описывали эти гуляния. Что означает - даже семинаристы не считали зазорным для себя бывать на Разгуляе. Застроился он довольно поздно, вместе с другими слободками вокруг города, не раньше начала промышленного переворота. Ни одного старого дома здесь не сохранилось, поэтому представить себе, что тут было даже до войны, не получится.

Были небольшие дома по периметру квартала, который теперь занимает девятиэтажный многоподъездный дом, находящийся на очень важном в градостроительном отношении месте. Стоит он плохо. Впрочем, далеко не только он один. Но этот портит городские панорамы как мало какой другой.

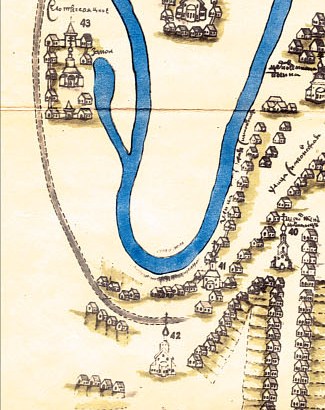

Трудно представить, что где-то поблизости находился до Смуты монастырь в честь Иоанна Богослова, «что в Крестах». О нем мало что известно. Его сожгли в ходе боев за город в 1609 году, а земля в 1636 году с землями других таких же монастырей была отписана епископской кафедре. Был ли он основан как древняя попытка борьбы с язычеством, специалистом по чему считается апостол Иоанн Богослов, или просто логика развития города требовала иметь вдоль Тьмаки по ее правобережью за Лазурью цепочку высоких храмов, как бы ограждающих городские посады с юга? Этого мы не знаем. (Ниже - часть плана Твери И.Ярцева конца 1710-х гг. где в левом верхнем углу Трехсвятский монастырь (на месте Детского парка, №43), внизу в центре - Сретенская церковь (на месте школы №12, на плане №41), а Богословский монастырь и Разгуляй располагались где-то между ними)

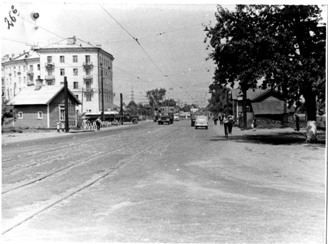

Станционное шоссе – один из великих образцов тверской архитектуры XX столетия. И, надо сказать, незаслуженно неизвестных. И вообще этот район заслуживает того, чтобы по нему прогуляться, а не мчаться, опаздывая на поезд. Широченный, как настоящий сталинский проспект, он оставляет под зеленую зону и трамвайные пути больше половины свободного пространства. Но не в одном пространстве и зелени обаяние этого уголка Твери. Здесь много памятников старины, хотя лишь часовня Иоанна Кронштадтского охраняется как памятник.

Здесь есть превосходно сохранившаяся мельница 1920-х гг. (ныне в сайдинге…),

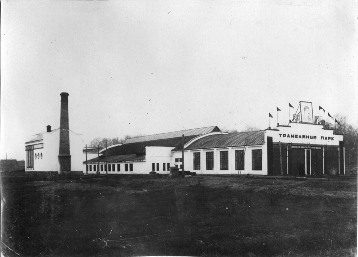

трамвайное депо начала 1930-х (обреченное на снос),

последний остаток слободы 1920-х гг. (1-я Соляная улица), чрезвычайно важный для Твери фрагмент, поскольку без него вся окрестная монументальная застройка потеряет свою монументальность.

И есть, конечно же, собственно, «тверская единая фасада-2», лучший в городе образец неоклассики – это четная сторона проспекта.

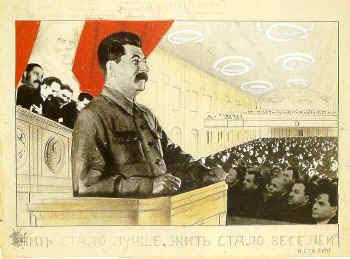

Было время, когда дома эти справедливо считали образцовой городской архитектурой, когда именно их видели главной достопримечательностью города. Нельзя представить этого сейчас. Памятник Сталину, цветники, фонтаны – все исчезло, здание бывшей школы №8 – теперь филологический факультет ТвГУ.

Четырех- пятиэтажные здания лучше всего смотреть ранней зеленеющей весной, когда мир вокруг ликующе презирает всякое человеческое убожество, а то, что было задумано хорошо, но потом запущено, несколько заретушировано этой бодрой красотой весенней жизни.

Это сложные дома. Хотя все они объединены классическим стилем, нужно порядочно отойти, а еще лучше начать медленно перемещаться в сторону вокзала, не спеша посматривая в их сторону, чтобы уловить и насладится классической симметрией.

Построенные в конце 1930-х гг., дома торжественно объявляют о рождении империи, генетически связанной с прошлой империей – царской. Но не последних Романовых, а легендарной, уже забытой Российской империей Петра и Екатерины, грозной, молодой и яростной. Дома на Станционном-Чайковского еще странно похожи на многобашенные танки-монстры конца 1930-х… Грозные и – годные лишь для парадов.

За огромными по провинциальным меркам домами ничего нет - только домики слобод, изузоренные нэповской резьбой, окруженные огородиками и палисадами. И советская империя была такая же – она держалась отнюдь не мощью фасада, а незаметным, но могучим народным выплеском из деревень в городскую культурную жизнь. С выплеском, истощением этого деревенского исхода, обескровилась и империя.

От церковной старины чудом сохранилась часовня Оршина монастыря (1913), построенная на монастырском городском подворье в честь 300-летия дома Романовых. Это одна из очень немногих уцелевших старых тверских часовен, и единственная такая в неорусском стиле (архитектор П. Богомолов). В советское время были в ней магазины, а ее ремонт с куполами без крестов давал возможность даже утверждать в одном из туристических альбомов к Олимпиаде-1980 откровенную ложь, что «бережно сохраняются в Калинине памятники старины» (эта цитата - подпись под фотографией указанной часовни). В 1990 году часовня была освящена в честь святого Иоанна Кронштадтского

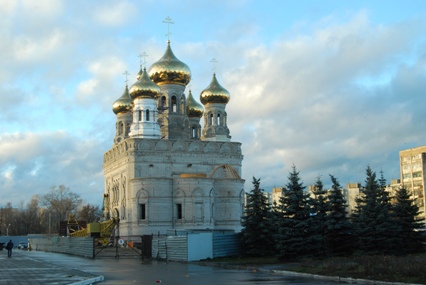

С появлением вновь в городе церкви Александра Невского – знакового памятника русского стиля, возведенного так, как у нас никогда еще не отстраивали исторические здания, весь район к югу от площади Капошвара приобрел исторические черты и стал превращаться все более в место, достойное посещения любознательным туристом. Храм был возведен в 1893 году архитектором Петром Федоровым, разрушен в 1983 году и вот – в 2010-м вновь заложен и спустя три года воссоздан с большой точностью по старому проекту. Это лучший в Твери памятник русского стиля, каковой стиль в таком виде встречается у нас только на окраинах. Церковь имеет огромное градостроительное значение, замыкая перспективу шоссе из города на вокзал.

Хотя деревянная улица Коминтерна (она же Александровская) вся сгинула в первые годы XXI века, сохранив пока только один дом (едва ли надолго), да еще железнодорожные бани, храм сразу намекает, что жизнь здесь была и до 1917 года. До этого в последнее не очень верилось. Деревянные дома жаль, без них церкви довольно одиноко и несколько нелепо стоять на площади у нового железнодорожного вокзала, но шансов уцелеть у них не было. На калитке одного из последних уже обреченных домов долго красовалась крупная надпись краской: «Они все козлы». Мне надпись нравилась своей многозначностью.

Добавил бы я еще что-нибудь о планах строительства нового вокзала, который еще раз (уже в третий раз за полвека) должен все изменить на этой территории. Поскольку пока что проект даже и реализовываться не начал, сказать, как на это будет реагировать городская среда, совершенно невозможно. Поживем – увидим.

© Павел Иванов

Продолжение следует...

В публикации использованы фрагменты и фотографии с сайта "Городской электротранстпорт", а также Яндекс-панорам Твери

|

Метки: genius_loci Александро-Невская историческая_застройка слобода советская_архитектура церковь |

Для печати

К началу |

|