2013

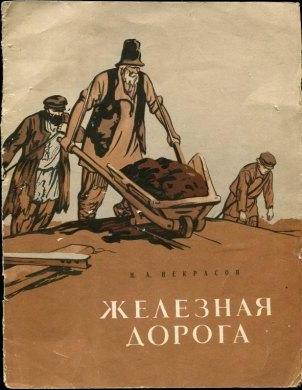

Не знаю, кому как, а мне нравится некрасовская «Железная дорога». Ее народнические пафосы и тема «косточек русских» по бокам железнодорожного полотна выглядят такими наивными при взгляде из нашего времени. Что ни говори, все мы косточками ляжем, но вот вопрос – за что.

«…Что там? – Толпа мертвецов.

То обгоняют дорогу чугунную,

То сторонами бегут…

Слышишь их пение? «В ночь эту лунную

Любо нам видеть свой труд…»

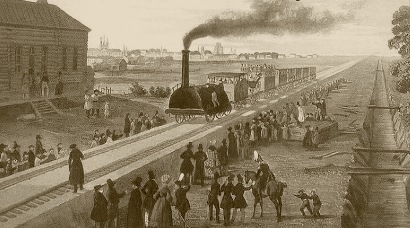

Гордое «любо нам видеть свой труд», с умыслом или без него вырвавшееся у Некрасова, что-нибудь, да значит. Николаевскую дорогу построили те, кто хотя бы понимал, что участвуют не в зарывании лучших сил нации в какую-нибудь «мертвую дорогу» под Игаркой, а в невероятном техническом прорыве России. Прорыве, поставившем огромную азиатскую империю в ряд с европейскими державами. Дорога и ее хозяйство построены прочно и – нельзя отрицать – красиво. Причем по самой новейшей тогда архитектурной моде.

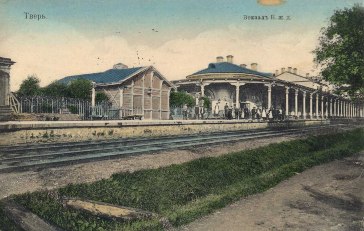

Сколько не уверял бы Некрасов, что Николаевская дорога построена на костях, нельзя в это поверить. Он и сам не верит, вдыхая аромат любимой страны из окна холодного и еще довольно несовершенного вагона 1860-х гг. (хотя и первого класса, а в каком же еще ездить генералам и редакторам-народникам). У этой дороги легкий путь, по крайней мере, здесь, на тверском участке. Дорога идет через давно обжитую людную местность, в середине XIX века было здесь уже широкое ополье с перелесками. Тверь – единственная станция 1 класса на Николаевской дороге (кроме столиц, разумеется), где станции соответствует город.

Это совершенно не очевидный факт. Было так. Дорога проложена строго по циркулю и линейке, 650 верст делим на 160 км (максимальный перегон паровоза сер. XIX в.), получаем пять основных станций (Москва, Тверь, Бологое, Малая Вишера, Петербург) - на этих станциях меняются оба локомотива. Затем между этими станциями строим станции 2 класса (Клин, Спирово, Любань, Окуловка) – на них меняли один локомотив. Между станциями 1 и 2 классов – станции 3 класса (Вышний Волочек, Лихославль, Завидово, Лыкошино и др.) и между станциями этих трех классов – 4 класса (Кулицкая, Кузьминка, Березайка, Осеченка и др.). На станциях 3-4 классов паровозы заправляли – водой и углем, на станции 3 класса один паровоз при необходимости могли заменить. Паровозы во времена Николая I не могли похвастаться длительным автономным ресурсом. Значение населенного пункта при выборе класса станции не учитывалось. Твери повезло. Полноценное железнодорожное хозяйство появилось по соседству с крупным городом. Вдобавок к увеличению населения за счет фабричных рабочих, город прирос еще железной дорогой.

Железная дорога – это иной мир по отношению к городу. Иногда, когда дорога прорезает историческое тело города (как в Ярославле или на юге и юго-востоке Москвы) их синтез создает поразительную архитектурную игру. И жаль, что в Твери такого нет. Наша дорога – это строгая прямая, оставляющая город в стороне. Она чопорно не собирается никак участвовать в городской среде. Она рядом – но центр Твери ее не видит. Перед железной дорогой Тверь закрыта. Как, впрочем, и любой другой населенный пункт на Николаевской дороге. Вы не можете представить себе самобытность Клина, Вышнего Волочка, да и даже Бологое, если смотрите на них из окна поезда. Но не огорчайтесь. Зато вам открывается сама железная дорога.

Ее великая русская инженерная архитектура, ее прекрасные здания, жилые и производственные – все это на ладони (было еще недавно, теперь уродливо перегорожено глухими заборами, кстати, ненавистными даже многим железнодорожникам, особенно старшего поколения). Заборы – это тщетная попытка сэкономить: меньше людей, меньше смотрителей - меньше денег. Вряд ли оправдана такая экономия. Вот и паровоз (кстати, тоже исторический) отрезан на станции от города и от людей, отделен будто ширмой.

Город тоже «мстит» «не видящей» его железной дороге. Он никак не участвует в ее ландшафте, а на уровне обывательском – равнодушен к пространству, где проходит таинственная жизнь дорожных рабочих. Много ли горожан знают, что депо станции Тверь построено аж в 1840-х гг., и архитектурные достоинства его соперничают с лучшими ампирными зданиями России? Многие ли знают, что в поселке железнодорожников (на одноименной улице) стоят деревянные дома середины XIX века, редкость и большая ценность по меркам любого русского города, и их тут два десятка, в том числе украшенных тонкой ажурной резьбой.

А водонапорная башня 1847 года? А чудесная нефтекачка, более поздняя, но от этого не менее красивая?

Монументальная железнодорожная школа? И сам вокзал – островной вокзал 1 класса, сейчас реставрируемый? Это поразительное сокровище имеется у нас под боком. Но вот как-то неловко сказать: «имеет Тверь». Скорее, имеет железная дорога (ОАО «РЖД»)…

В наше время, когда железная дорога поразительно равнодушно относится к своему наследию, при случае с удовольствием «сбрасывая» муниципалитетам свои дома вместе с жильцами и их проблемами, участь многих старинных зданий незавидна. Они, простоявшие полтораста лет, построенные из прочнейшего леса и кирпича, ветшают и гибнут в несколько лет. Пока они еще есть. И опять – торопитесь их увидеть. Торопитесь увидеть вообще как можно больше на железной дороге. От какого разрезанного паровоза или тепловоза остался лом возле тверского кругового депо? Ау...

В последние год-два, с идеей строительства автомобильного моста параллельно железнодорожному и нового вокзала, городу и железной дороге опять предлагается «подружиться». Как этот замысел воплотиться в жизнь, не берусь сказать. Как и то, какой ценой: что будет в очередной раз без всякого смысла разрушено.

Мужики у Некрасова, если помните, поют:

«...Всё ли нас, бедных, добром поминаете

Или забыли давно?»

А что же? И помянем.

Возле железнодорожной станции Тверь есть несколько переездов через чугунку. Но исторический – один, на месте нынешнего створа Волоколамского проспекта. Насыпь там историческая, а прежде моста бетонного был «горбатый» деревянный мост. Прабабка моя, Анна Дмитриевна, всегда со страхом и крестясь ехала через него. Потому что паровоз, хотя и прикрывал топку под мостом (а сколько мостов сгорело от паровозных искр!), но был все же так страшен, что лошадь, оказавшаяся в этот момент на мосту, могла понести. И было так, и одна соседка деревенская ее так погибла, не удержав обезумевшее от страха животное… (вот этот старый мост, здесь, на немецком снимке с "рамы" хорошо виден).

Анна Дмитриевна ездила в 1930-х гг. по тому мосту часто. Людоедский советский налог, который платили единоличники, был таков, что продавать приходилось все, что можно, лишь бы купить на рынке продукты – и сдать в счет налога. Но в колхоз вступила лишь в 1940-х, когда последний младший сын гарантированно устроился жить в городе. А до того – ни за что, дочери железнодорожника, да в рабство! Но при этом осталось у нее, и до оккупации даже: сундук с платками и шалями, и книги с картинками, и атлас мира цветной дореволюционный (немцы забрали, хотя бабка моя, почти девчонка в 1941-м, готова была их исцарапать в бессильной ярости – а немцы только ржали, очень смешно им казалось). Семейная послевоенная фотография - Анна Дмитриевна во вдовьем платье в центре, как самый почетный член семьи.

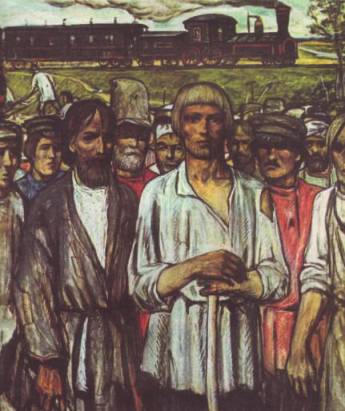

И остались только фотографии, да еще остался дом, когда-то лучший в деревне, который построил в начале 1920-х прадед, бывший железнодорожный… стрелочник. Всего-навсего стрелочник. Сам прадед, Василий Иванов, к счастью, до колхозов не дожил года или двух. Он занимался на досуге агрономией и охотой, был начитан, и по сельским меркам очень образован, как и его тесть, Дмитрий Козьмин, место которого Василий Иванович заступил в начале 1900-х. Дмитрий Козьмин был одним из тех, кто пошел работать на чугунку, когда в 1870-х стали брать на нее крестьян на низшие должности по найму. А брали обычно тех, кто ее и строил. Потому что остальные суеверно ее боялись лет двадцать после строительства.

Так что не только «мерзли и мокли, болели цингой». Великие русские инженеры Павел Мельников и Николай Крафт, руководившие стройкой, прилагали неимоверные усилия для сбережения здоровья строителей. Но что могли сделать два человека против равнодушия государственной машины и наплевательского отношения к себе самих мужиков?! Но, схоронив умерших, спрятав больных, выпивши на радостях, мужики быстро оценили выгоды нового чуда техники. И город Тверь резко прирос площадью в сторону железной дороги, уже до 1917 года далеко перешагнув ее на юг.

«…Эту привычку к труду благородную

Нам бы не худо с тобой перенять...

Благослови же работу народную

И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную...

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту дорогу железную -

Вынесет всё, что Господь ни пошлет!»

Мне хочется в это верить...

© Павел Иванов

Продолжение следует.

|

Метки: genius_loci вокзал |

Для печати

К началу |

|