2013

Проспект Чайковского по своей нечетной стороне сохранил в той части, что ближе к центру, неожиданно много старины. Она сконцентрирована у старого здания мельницы, сейчас обшитого новыми отделочными материалами, потерявшего свой силуэт сурового, почти по-римски лаконичного сооружения.

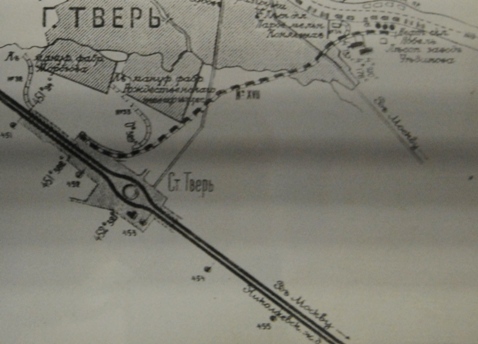

Это 1920-е, как и другие здесь хозяйственные здания, напоминающие о существовании небольшой складской зоны, оформившейся еще до войны. Склады и небольшие заводики «нанизывались» на линию железной дороги, тянувшейся от волжских причалов у Коняевской мельницы (мелькомбината) к главному ходу Николаевской железной дороги. Внимательный глаз заметит и сейчас следы этой дороги, выходящие к проспекту Чайковского у проходной старого трамвайного парка. Демонтировали рельсы совсем недавно, а на территории базы они и теперь лежат, если только не сняты на металл. Но трасса дороги городу не понадобилась – а это был бы очень логичный проезд, дополнительно разгрузивший исторический центр от транспортного потока. Она была бы своеобразной «Малой Тверской окружной». Эта трасса (если бы она появилась) сделала бы и проектируемый уже много лет Западный шоссейный мост логичным и функциональным, завершая им дугу дороги от Московской заставы до Горбатого моста на Петербургском шоссе.

Не срослось…

Застройка слобод в 1990-2000-х гг. современными многоэтажными домами окончательно поставила крест на такой возможности, а овощная база «на Спортивном переулке», превратилась в остров среди города, тупиковый со всех сторон. (На скрине Яндекс-карты - серым цветом):

Интереса ради, не ожидая особых архитектурных чудес, пройдите по трассе этой железки. Вам все будет понятно – если первые дома 1970-1980-х гг. строились здесь еще с прицелом на будущую улицу, то последние строились уже как попало, лишь бы где воткнуть. В результате и часовня Федоровской иконы Божией Матери (теперь Иоанна Кронштадтского) оказалась среди откровенно задавившей ее застройки,

и парк зажат в жесткой бетонной коробке, и, главное, инициаторы высотной застройки в этом районе по-прежнему не унимаются. Теперь здесь запросто может появиться 17-этажная башня на месте трамвайного парка.

…Отойдя от этих невеселых дум, найдем дырку-проход в огороженный бетонным забором небольшой островок зелени. Это – Трехсвятское.

Трехсвятское – такое место, где в принципе должны начинаться экскурсии по городу - если бы можно было оформить смотровую площадку на уровне башни астрономической обсерватории Дворца детей и молодежи, который стоит на месте старого загородного архиерейского дома. А последнее возможно сделать при условии, что перед ним и за Тьмакой не будет буйства кустарниковой растительности. Эта растительность скрывает значительную часть любопытной панорамы, еще существующей, несмотря на успешные усилия современных застройщиков ее уничтожить.

Мы могли бы увидеть целиком два исторических посада Твери – Загородский и Затьмацкий, разглядели бы купола почти всех уцелевших церквей: слева Белой Троицы и – вдалеке - Иоанна Предтечи. В центре панорамы чуть видны даже главки Вознесенского собора и церкви Императорского дворца (так что собор мы бы гарантированно увидели, если бы он был), направо легко представить себе Сретенскую церковь на месте школы №12. Правая часть закрыта грандиозным зданием «Тверьуниверсалбанка» или как он теперь именуется, «Олимпа», памятнику человеческому тщеславию и шальным деньгам середины 1990-х. А ближний план составляет хорошо видная церковь Покрова, которая особенно хорошо смотрится весной, когда вся пойма Тьмаки покрывается водою.

Несомненно, что этот вид оценили и тверские владыки, когда устраивали здесь летнюю резиденцию. Она появилась при Иоасафе в 1670-х, а расширилась и украсилась при Феофилакте (Лопатинском) и особенно Митрофане (Слотвинском) в 1730-1740-е годы. Оба этих архиерея, во многом прямая противоположность один другому – умница и молитвенник Феофилакт и грубоватый хозяйственник Митрофан – одинаково любили Трехсвятское. От их времени и эти пруды и горка за дворцом (она насыпная от прудов и называлась раньше Фавор). (Как раз на этой горке стоит теперь известная парковая скульптура "голова Черномора"). Фото взято с сайта вОтпускRU

Вся зелень в парке – поздняя, 1930-х гг. и позже. Хотя липы есть из старых корней. Увы, ни одной постройки архиерейской резиденции не сохранилось. Как во всякой уважающей себя даче все жилое здесь, включая церковь, было из дерева. Конец этой части Трехсвятского наступил еще до войны и во время ее. А каменные корпуса (консистория и другие) погиб уже при постройке Дворца пионеров (теперь Дворца детей и молодежи) в 1970-х.

.jpeg)

Трехсвятское после окончательного переезда сюда архиереев из кремля было центром епархиальной жизни. Почти полтора столетия, с 1770-х годов, сюда тянулись по делам (редко приятным для них) батюшки со всех концов огромной губернии, здесь можно было встретить самую удивительную публику: дворян с прошениями о строительстве храмов и выдаче паспортов, семинаристов и вдовых попов, «сирот духовного звания», хлопотавших о пенсиях, всевозможных монахов и монахинь. Особенно выделялись из этой публики «кандидаты на священнические вакансии». Эти приходили в XVIII веке часто в последних лохмотьях, бледные и трепещущие. От решения владык зависели их буквально жизнь и смерть – не утвержденных сдавали в рекруты. Понятно, что архиерейская бюрократия, допускавшая их к «самому», имела в их лице богатый источник поживы. Нужно помнить, что духовенства было в губернии не одна тысяча, и хоть раз за свою биографию, они обязаны были плотно, не одним заходом, посетить Трехсвятское. То есть местом уединенного отдыха тверских владык оно вряд ли являлось…

И тем не менее! Сохранились описания, и уже 1920-х годов, утверждающие, что это был милейший уголок почти нетронутой природы совсем рядом с городом. Трехсвятское окружали луга, составлявшие его «защитную полосу». Их уничтожили уже в конце 1920-х годов, а до того лишь на некотором уважаемом расстоянии в полуверсте от архиерейской резиденции с 1880-х гг. разрастались слободы. Разрастались они медленно. Еще на рубеже XIX-XX вв. тут была редкая городская окраина, глухая и сельская. По-видимому, в силу близости фабрик с буйным некоренным населением за районом прочно закрепилось народное название «Грабиловка».

«Настоящая» Грабиловка - это улица Макарова. Деревянные улочки начинаются теперь немного ближе от нее к проспекту Чайковского, но нелегко, не зная, найти 1-ю и 2-ю улицы Трусова или даже Пионерскую-Зубцовскую. Район большой, от войны совершенно не пострадавший, но активно уничтожаемый новой застройкой. Старые домики, по большей части действительно отслужившие свой век, сменяются новыми коттеджами. Однако, пока это возможно, давайте здесь прогуляемся.

Тут действительно слобода – с палисадами, часто без асфальта, без следов вмешательства архитектора. Район застраивался в 1910-1920-х годах и застраивался по принципу: кто во что горазд. Среди домов были «от фабрик», то есть построенные как квартиры, были частные – у тех, кто побогаче, были – «от железной дороги», но большинство строились на фабричные ссуды для фабричных же рабочих. Кредиты на постройку оказывались вполне подъемными для рабочих, поскольку дома-то привозили уже готовые из деревень. Практика такого своза продолжалась не одно десятилетие. Но здесь, за Трехсвятским, мы видим ее ранний этап с массой любопытных особенностей.

Сразу отметим, что дома 1920-х гг. гораздо интереснее и богаче по своему декору, чем последующие (как мы их в других районах еще увидим). Украшались дома эти явно в городе, хотя перевозились, конечно, из деревень. Или, скорее всего, мастера-кустари тогда работали и на городские пригороды и на деревню. Во всех тверских домах нэпа много общих признаков: характерные филенчатые ставни, богатые резные подзоры и полотенца, оформленные сходным образом. Но есть и различия.

На Пионерской, самой интересной по части домовой резьбы улице, в 2013 году погиб лучший здесь дом, но не назвать его, несмотря на кончину, все равно никак нельзя. Это был №12 – лучший образец деревянного дома в Твери вообще. Назывался он дом Ивана Фасонова.

Глядя на это богатство деревянной резьбы, больше всего приходил в голову эпитет «щекотливая работа», как именовали данное строение соседи на улице. Сам мастер был, якобы, самоучкой, рано умер, задолго еще до войны, но, как бы там ни было, дом его тогда потряс окружающих. На Пионерской – и только на ней – мы встретим несколько упрощенных реплик «дома Фасонова» с такими же наличниками «барашками» кашинского типа.

Кто знает, не из тех ли краев и не от тех ли мастеров научился и сам Иван Фасонов такой резьбе. И как странно: ни у кого из его наследников этого дара видеть и создавать красоту не осталось. Жили тут замкнуто, нелюдимо, гостей не принимали, квартирантов не пускали. В итоге дом Фасонова оказался ныне фактически брошен и обречен. (На фото - на его месте в октябре 2013 года).

Соседняя улица - Макарова значительно хуже Пионерской сохранила свои старые дома, хотя в целом они старше лишь на десять-пятнадцать лет. Но те, которые есть, являют совершенно другой вкус. Обратите внимание на наличники, украшенные популярными в деревнях к северу от Твери лошадками.

Раньше каждую улицу тут можно было отличить по «своим» наличникам, более популярным именно на ней, но не на соседней. Теперь коттеджи и таун-хаусы везде одинаковые.

С домами тут делают все, что позволяют кошельки их нынешних владельцев. Это, к сожалению, как и везде у нас. Жаль. Было что-то особенно теплое, неповторимое и человечное в этих улицах с неровными красными линиями, канавами, площадями-площадками, сырыми низинками без застройки и изгибистыми заборами в бывших прогонах для скотины.

А может быть это обаяние складывалось из-за железной дороги, чья близость тут становится особенно заметной, с ее немолчно гудящими поездами, зовущими прочь из города в свежие луга и рощи с запахом трав и пением птиц… Туда, откуда, собственно, родом эти старые домики – просто немного подкрашенные и обшитые обычные крестьянские избы...

© Павел Иванов

Продолжение следует.

|

Метки: genius_loci Загородье историческая_застройка наличники |

Для печати

К началу |

|

- Прощай, дом Фасонова...