2014

Район Твери, до которого мы, наконец, добрались, и который мы будем далее описывать – исключителен. В Твери не осталось более удивительного и сохраняющего аромат старины района, чем Затьмачье. И нет района, который был бы так обойден вниманием наших неуклюжих путеводителей. Люди не заходят далеко в кварталы с деревянной застройкой, старыми деревьями и историческими памятниками.

Этот исторический район Твери несмотря на постепенно появляющиеся новые квартирные дома, все равно остается «частным сектором», не слишком-то предназначенным для посторонних зрителей. И это последнее для его памятников губительно. Притом, что именно тут и находится один-единственный у нас памятник «экстра-класса» вне кремля - церковь Белая Троица.

Так было, кажется, довольно давно. Настолько давно, что массовые исторические источники и не дошли от другого времени. Последние лет триста-четыреста в Затьмачье не происходило ничего примечательного. Район этот – единственный в Твери – воспринял регулярную застройку без кризисов великих пожаров и специальных указов: буднично, в 1777 году, в одном ряду с уездными городами. Планировка его тоже буднична: с квадратными кварталами и прямыми простыми улицами. Ничего особенного, никаких заметных достопримечательностей. Церкви – все на периферии, где-то в углах исторического района, кроме разве Белой Троицы. И только вокруг церквей небольшие площади, опять-таки квадратной формы. Треугольную площадь – скорее расширение – в устье Никольской улицы (Софьи Перовской) надо теперь еще суметь заметить.

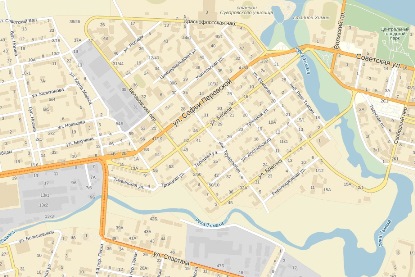

Начать знакомство с этой частью города лучше всего с… карты. Только в этом случае будет понятно, что в данном районе Твери необычно. Карта или аэрофотоснимок показывают историческую часть (она отличается четкими и ровными кварталами от советских районов, где такая аккуратность не соблюдается), в форме скошенного параллелограмма, вписанного в сложную петлю Тьмаки. Само по себе замечательно, как прихотливо изломана главная дорога – трасса на Старицу и Ржев. В городе, начавшись в кремле, эта дорога сначала изгибается к 1-й Никольской улице (Софьи Перовской), а за ней дает еще изгиб, прежде чем стать более-менее ровной и прямой. Причин этого планировочного казуса две, но их можно объединить - это мешавший в XVIII веке строить только по линейке и циркулю исторический средневековый город. А конкретнее, во-первых, наличие кремлевских валов как ориентира для планировки, а, во-вторых, имевшаяся здесь и не подвергшаяся пожару 1763 года застройка. Да, рыхлая, с пустырями, но, тем не менее, живая и здоровая. Так средневековая Тверь повлияла, насколько это было вообще возможно, на регулярный город.

Остановимся в сквере у памятника И.А. Крылову, весьма, кстати, достойного образца советской скульптуры, хорошо вписанного в масштаб окружающей застройки. (Это милейшее фото 1960-х гг. с Tverigrad.ru). Единственный недостаток памятника – он стоит в месте, которое никак не может превратиться в прогулочную пешеходную зону. Те, кто ставили этот памятник в 1959 году, не предполагали масштаба автомобильного потока спустя полвека, отсекшего от памятника многочисленных гуляющих горожан в районе Обелиска Победы и стрелки Волги и Тьмаки. Самого Обелиска тогда еще не было, и именно постройка последнего «задвинула» памятник Крылову, сделала его неуместным в этом окружении. По-видимому, имел место общий пересмотр планов на эту часть города в конце 1960-х, потому что с церковью памятник соседствовал хорошо, а с обелиском - нет. (Следующее фото с этого же сайта).

Мы между двух мостов, расходящихся от створа Советской улицы к двум улицам Затьмачья. В узости мостов река сдавлена бетонными берегами, и лишь быки мостов высокой культурой обработки белого камня напоминают о дореволюционном времени своего появления.

Какие ни есть, но это - берега, и нигде более в Затьмачье река не подпущена к городским объектам так близко. Во всех остальных частях посада город отбегает от реки, оставляя обширную пойму, начавшую заполняться совсем недавно – в 1980-х гг. постройкой Дворца спорта, в 2009-2012 гг. еще жилым комплексом «Суворов», а в 2013-м еще одним новым жилым комплексом на углу переулка Трудолюбия и Революционной (Покровской) улицы. Но большая ее часть пока живая. И это - огромное богатство в современном городе.

Наводнения были бичом Затьмачья. А низкие берега сильно сужали возможности устроения «правильного» видового города. Незначительны были возможности создания эффектной панорамы. Такой цели, кстати, в регулярном городе и не ставилось. Храмы Затьмачья включались в сложившиеся панорамы основной городской части Твери, но самостоятельно ниоткуда, кроме как разве с левого берега Волги от въезда в город со стороны Петербурга или из Трехсвятского, не воспринимались. По тому, сколько осталось их фотографий, можно сказать, что фотографы начала XX века замечали по отдельности разве что Николу на Зверинце на месте Обелиска Победы, и то не отдельно, а в комплексе с видом на монументальные здания семинарии и коммерческого училища. Остальные храмы попадали в объектив еще реже.

Панорам Затьмачья вообще известно мало. Оно было неинтересно фотографам. Огромная плоскость целого района ничем не оживлялась. Его храмы слишком отделены один от другого, чтобы их можно было окинуть одним взглядом. Эта незаметность долго спасала Затьмачье от вторжения советской архитектуры. Кроме самого близкого к центру и заметного Николы на Зверинце все остальные храмы уцелели, да и этот был снесен лишь в 1969-м. Словно шапка-невидимка раскрылась над районом, и лишь 1970-х гг. она исчезла: исчез упомянутый храм, появился проект (к несчастью, осуществленный) «посадить» в северную часть исторического посада новый микрорайон с двенадцатиэтажными башнями. В любом другом случае такой микрорайон был бы смертельным для всего исторического города, но в Затьмачье эти огромные дома нанесли сравнительно малый урон – скорее тем, что они создали прецедент, после которого регенерация малоэтажной застройки стала в кварталах к северу от улицы Софьи Перовской невозможной.

Куда большую беду принесла виду города постройка здания казармы Суворовского училища (1970-е), закрывшая нарядный фасад здания бывшей семинарии (1880-е).

Даже по доступному для всеобщего обозрения заднему фасаду этого сооружения, видно, как оно украшало город, парадный же фасад с церковью святителя Тихона Задонского, увы, никому, кроме суворовцев, сейчас не виден. Выглядит этот фасад на конец 2013 года так (фото Юрия Сурина, целиком фоторепортаж на сайте "Тверские ведомости")

.jpg)

Но вернемся в сквер у Ивана Андреевича Крылова. Итак, мы в самом заметном из центра города и самом включенном в жизнь Твери пятачке Затьмачья. Наблюдение наше подтверждается постоянной толчеей свадебных кортежей возле Обелиска, близлежащими магазинами и кафе. Это означает, что обычный городской человек здесь в принципе может остановиться, хотя бы на некоторое время. Кроме этого пятачка такая «точка остановки» в районе еще только в одном месте – в середине улицы Софьи Перовской, у выхода на городскую трассу из упомянутого советского микрорайона. Кафе и магазины здесь явно продолжат появляться и дальше.

По идее, близость центра должна была бы вызвать у мостов большее оживление. Но мосты слишком перегружены автотранспортом, чтобы по ним приятно было прогуливаться. Автомагистрали в наше время становятся своеобразными городскими реками, и места их форсирования выполняют ту же роль мест притяжения, каковое в средневековье выполняли обычные мосты. А «форсировать» дороги здесь, у настоящих мостов через Тьмаку, неудобно, да и опасно, и именно по этой причине нет и гуляющих, и некогда разевать рот: только настоящий любитель заметит, что оба моста – старые. Мост, что идет в улицу Бебеля (бывшую 2-ю Никольскую) известен тем, что уже в 1901 году по нему ходили трамваи (трампарк был здесь же, на месте «Тверьэнерго»). Строила его франко-бельгийская компания, запустившая в Твери этот вид транспорта, причем город выставил условие, чтобы мост был приспособлен также и для пешеходного сообщения и движения экипажей (как видим на этом фото - рельсы только справа, оставляя свободным большую часть мостового полотна).

Увы, полотна обоих мостов – бетонные и сравнительно новые, а ведь именно их деревянно-стальные предшественники уцелели при оккупации города и бегстве фашистов из Калинина. Второй из мостов, идущий в створ улицы Софьи Перовской был до конца 1980-х очень приятен своими деревянными тротуарами, и всем своим старинным видом. Жаль его, но он был обречен – уже тогда поток машин был слишком велик, чтобы держать в центре города такой раритет. Или еще мост в створе улицы Брагина (2-й Покровской) со старинными чугунным перилами.

И еще о мостах. Через Тьмаку в Твери много мостов, часто старых. Мост – предшественник нынешних мостов у памятника И.А. Крылову впервые обозначен на плане города 1825 года. Собственно, он появился, когда кремлевский вал был уничтожен, и мосты стало не нужно привязывать строго к древним Тьмацким воротам. Если вам повезет, вы внемлите моей рекомендации смотреть город ранней весной, когда его почти единственно и можно смотреть, и при этом вода в Волге будет спущена, вы увидите точно, где был древний Тьмацкий мост. Сваи его и поныне торчат в реке в двух десятках метрах от нынешнего створа Советской. Именно на эту точку ведет главная улица Затьмачья – Никольская (Софьи Перовской). Точнее, не на сам мост. Улица упирается в Николу на Зверинце, но, мягко изогнувшись перед ним, она ровным перпендикуляром стремится к реке – как раз к Тьмацкому мосту. И как жаль, что нынешние горожане этого «маячка» – Никольской церкви - уже не имеют. Храм Михаила Тверского, о котором мы еще будем говорить, принадлежит не регулярному, а дорегулярному городу. Ибо Федоровский монастырь, место которого он занял, исчез окончательно в 1773 году, за четыре года до регулярного генплана Затьмачья. Он никак не связан с нынешней сеткой кварталов: его оси координат - только Тьмака и Волга.

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Для печати

К началу |

||