2014

Начиная рассказ о пеших прогулках по Затьмачью в Твери, нельзя не назвать один вполне возможный прогулочный маршрут из центра, при котором не нужно бросаться под машины, форсируя проспекты. Мы подойдем к мостам через Тьмаку по нечетной стороне Советской улицы, а после них, свернув направо, попадем на территорию комплекса Обелиска Победы (открыт в декабре 1970 года). Хотя мое личное мнение, что данное сооружение центр города не украшает и очень не на месте (тут ничего не могу поделать - мои деды фронтовики привили с детства равнодушие к этому объекту), нужно признать, что градостроительную и досуговую функцию оно выполняет.

Кроме того, как все подобные символические объекты, этот может стать со временем памятником. Чему – судить уже не нам, ныне живущим.

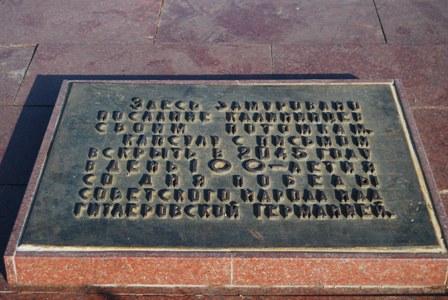

Еще лет десять-пятнадцать назад, место это было, честно говоря, глухим. А в доперестроечное время нормальный человек в здравом уме, имея свободный досуг, приходил сюда не чаще, чем на 9 Мая и 16 декабря (день освобождения Калинина в 1941 году). В остальное время здесь царила атмосфера советского кладбища, то есть места невыразимо безнадежного. Одно послание комсомольцам 2045 года в капсуле замурованное рядом с Обелиском чего стоит!

Достаточно было представить, сколько лет будет вам в этом году, и будете ли вы вообще в живых в то время, и как вы будете тогда смотреть на розовощеких довольных жизнью комсомольцев и комсомолок. Тогда, в 1970-1980-х казалось, что и в 2045 году всё будет так же стабильно и застойно, и бессмертие будет также лишь коллективным.

Теперь стало понятно, что в борьбе с советской вечностью несомненную победу одержал живущий сиюминутными страстями постсоветский обыватель. Вдобавок, как любой памятник исчезнувшей империи, этот стал носителем некоторой ностальгической грусти. Стихи покойного Александра Гевелинга на пилонах лишены чрезмерного пафоса, да и рельефы (особенно те, что видны с площади) неплохие. Рядом появился храм, как обетование жизни иной и более живой и вечной. И жить вместе с Обелиском стало возможно. В 2010 году площадь перед колонной вместо чудовищных бетонных плит обрела нормальное тротуарное покрытие, и «младая жизнь» принялась играть «у гробового входа», привычно не вспоминая о смерти.

«Гробовой вход» на самом деле у Обелиска имеется. Спуск, имитирующий вход в потайную крипту древневосточного храма или, если хотите, склеп. С балкона над Тьмакой посетитель может спуститься к «алтарю» с Вечным огнем (он несколько лет не горел, но затем в начале 2000-х вновь был зажжен), где иногда стучит метроном, вроде как сердце, но, скорее, как часы: всё проходит в этом мире. Серьезность, с которой сооружалось данное святилище, несомненные переклички с языческими сооружениями – вещь вообще характерная для брежневской эпохи.

До 1960-х сферу смерти как-то вовсе предпочитали замалчивать или признавали, что в нее может вторгаться лишь религия, если последней это зачем-то надо. С середины 1960-х советская идеология стала все сильнее сползать в государственный мистериальный культ, с чертами позднеримского почитания императора. Почему-то мало кто вспоминал, что именно на этом поле христианство одержало бесспорную победу, одну из самых убедительных побед в своей истории. И то, что ради строительства Обелиска Победы в Калинине сносили церковь, вызывало уже тогда глухой ропот, и те, кто сносил храм, уже подозревали, что творят святотатство, а не благоустройство.

От снесенного Николы на Зверинце остался один удивительный объект. Это березы, посаженные в 1960-х годах у его западного входа работницами склада, который в бывшем храме находился. Березы живы и сейчас, выросли, но еще не состарились. Бывая возле них, легко понять, как, в общем, мало времени прошло от создания всего этого комплекса, и как, однако, многое изменилось.

Главная перемена, пожалуй, в том, что ко всем сооружениям здесь перестали относиться с религиозной серьезностью. (По крайней мере, так было пару лет назад, не берусь утверждать, что это будет и впредь). И Обелиск, и построенная в визуальной связи с ним церковь Михаила Тверского существуют сейчас в ином формате – как свадебная декорация. В обычные дни вы встретите здесь самых "немемориальных" людей - продавцов голубей (для разового выпускания новобрачными), самих новобрачных (в теплый сезон часто по несколько пар сразу), любителей велотриала, скейтборда и т.д. Саму площадку у храма и обелиска упорно стремятся теперь засадить деревьями, хотя уж где-где, а здесь они совершенно не уместны. Впрочем, уже на моей памяти деревья тут сажали десятками на все возможные юбилеи - большинство их благополучно засохло.

Превращение церкви в декорацию произошло не сразу. Все 1990-е годы, когда шла то вялая, то активная агитация за строительство этого сооружения, оно мыслилось как поминальная часовня, и упор делался на ее религиозную функциональность. Иногда ее и называют часовней в современных путеводителях. В 1990-х архитектор В.В. Курочкин видел ее иной - именно часовней с музеем-приходским помещением в стилобате.

Однако вышла в итоге настоящая церковь, с постоянным алтарем. Но уже тогда, на волне религиозного возрождения, было понятно, что приход в значении группы верующих, ходящих в храм по месту жительства, здесь, скорее всего, не сложится. И поэтому храм виделся то ли временным заменителем Преображенского собора, пока последний не будет отстроен, то ли знаком того, что имя Михаила Тверского хоть для кого-то в городе что-то значит. В качестве инициатора нужно вспомнить добрым словом мэра Твери Александра Белоусова. Средства вложили разные люди, но особенно заметен среди них оказался шансонье Михаил Круг – человек, во всяком случае, не церковный (хотя, конечно, верующий).

Несколько романтиков, плохо понимавших, что такое Церковь, для чего она нужна и от чего спасает, провернули дело, в провинции почти немыслимое – выстроили храм в историческом центре города, на месте, где его уже более двухсот лет не было и в более-менее исторических формах. Ни один другой губернский город Центральной России подобным примером похвастаться не может. Советские утраты восстанавливаются, но чтобы так – нигде.

Однако в 2002-2003 годах, когда храм был построен (достаточно, кстати, просто, с фальшивым сводом на стальном каркасе, так что весь его древнерусский вид – наружная декорация, столбов в храме нет) стало очевидным, что приход при нем – дело провальное. Не помню, чтобы на богослужениях здесь было много народу, исключая особые случаи вроде прибытия крестных ходов. Храм на удивление удачный по архитектуре для нашего времени, когда проектируют и строят храмы вообще плохо. (Проект делал также Валерий Курочкин). Архитектор попытался представить храм XII-XV вв., зная, что такой храм на этом месте был – собор Федоровского монастыря. Ряд решений по его облику могут вызывать вопросы, но все могло бы быть неизмеримо хуже.

Жалеть остается только о том, что не был осуществлен проект музея при храме и при Обелиске. Он был бы, пожалуй, востребован. Кроме того, таким образом решался вопрос о приходском помещении и – главное – вообще помещении в этом месте не сакрального характера, куда мог бы зайти любой человек. Как будто современным городским властям неизвестно, что главной проблемой для гуляющих в этом симпатичном уголке Твери является то, что случись дождь или другая непогода, так здесь некуда забежать просто руки-ноги погреть. И обычных туристов завести тоже некуда. И город, значит, от туризма опять ничего не получает – хотя бы в виде доходов от сувениров.

Хочется верить, что я ошибаюсь – и признаком этой ошибки будет то, что храм Михаила Тверского все-таки придется перестраивать.

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Затьмачье |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть XXII. Забытый посад