2014

…От места Вечного огня у Обелиска отходят два моста – один влево, к Суворовскому училищу, а другой вперед – к острову (иногда зовется Остров Памяти, с храмом Михаила Тверского), соединенному еще до революции дамбой с основным берегом. Даже без особого навыка легко понять, как здесь образовались затон и остров. Перед нами – старое русло Тьмаки, еще в древности разделившейся двумя рукавами перед впадением в Волгу. Многие притоки Волги имеют такие наносные острова в своих устьях, но здесь человек вмешался в природный процесс. Причем сделал это еще в глубоком Средневековье.

Остров занял в начале XIV века Федоровский монастырь основанный купцом, неким Иоанном Царегородцем (то есть выходцем из Константинополя). В 1317 году монах грек Фома переписал здесь один из ранних списков греческого Иерусалимского устава, попавшего в середине XV века в Ватикан вместе с бежавшим туда через Тверь русским митрополитом Исидором (тоже греком). Монастырь в первой четверти XIV века богател и процветал. В 1323-1325 годах в нем строится каменный храм в честь мучеников Федора Тирона и Федора Стратилата (очень популярное греческое посвящение храмов в то время). Расцвет продолжался до тверского восстания в 1327 году…

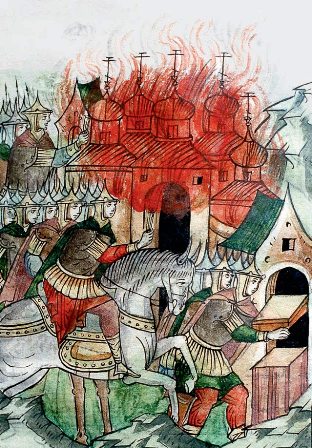

У нас довольно много оснований полагать, что восстание началось где-то поблизости. Диакон Дудко, собиравшийся 15 августа 1327 года продать лошадь, (кстати, самый первый тверской диакон, который вообще упомянут в истории Тверской епархии), как известно, повел свою «молодую и зело тучную» кобылу поить на Волге где-то возле торга, и именно здесь ее заприметили татары. Торг в XV-XVI веках располагался напротив кремля как раз у островка. Конечно, в XIV веке торг мог быть и не обязательно там, где его зафиксировали поздние писцовые книги. Но последнее маловероятно, зная особенность средневековых городов, топография которых не менялась столетиями.

Последующие события круто изменили жизнь Федоровского монастыря. Хотя он не исчез, но явно перестал быть греческим. В начале XV века он упоминается в связи с разрушительными наводнениями, когда «черници на плотах издиша ко святому Федору», и это, видимо, привело к необходимости перестройки собора. В 1421 году храм был разобран и построен заново (или сильно перестроен), затем и монастырь был по почину князя Бориса Александровича перенесен «к Григорию Богослову» (потом мы поищем это место). Но княжеская крепость Любовен, которую Борис Александрович хотел видеть на месте монастыря, не прижилась. В начале XVI века Федоровский монастырь опять на своем месте.

Дальше было разорение Смутного времени и возобновление обители по личному почину патриарха Никона, жившего в Твери несколько недель в 1656 году. При Никоне монастырь был поддержан лишь для того, чтобы приписать обитель с ее вотчинами к Новому Иерусалиму. В этом качестве приписного Федоровский монастырь фактически прекратил свое существование уже в начале XVIII века. В 1727 году он числится пустым, а в храме служб не было. Немного продлили его существование ученики открытой в Твери в 1722 году школы для детей духовенства, реорганизованной в 1739 году в семинарию – тогда при Федоровском монастыре вновь завели духовенство. К сожалению, переносы семинарии с одного берега Тьмаки на другой сказались на судьбе монастырского храма самым печальным образом. После 1763 года, когда семинарию было решено перенести в кремль, храм опустел. В 1772 году его разобрали ради белого камня для архиерейской резиденции в Трехсвятском.

Остатки Федоровского собора не найдены. Следы белого камня, как показали наблюдения 1970-х гг., когда остров предполагал быть местом «второй очереди мемориального комплекса», сходятся к дамбе. Очень похоже, что именно там, у дамбы, храм и находился. Причем, неизвестно, с какой стороны дамбы – древние берега реки здесь сильно изменены наводнениями и земельными работами разного времени. В ходе работ 1850-х гг., когда затоны расширяли и углубляли для зимней стоянки и постройки пароходов общества "Самолет", был обнаружен белокаменный саркофаг – с тех пор, конечно, утраченный. В качестве гавани и верфи этот затон использовался до конца XIX века, и здесь было построено около ста волжских судов, в том числе самых крупных, как бы сейчас сказали «премиум-класса», ходивших по всей Волге

Грандиозные земляные работы XIX-XX вв. привели к тому, что на одной из ключевых для истории Твери территорий вырыт огромный котлован (между Суворовским училищем и Обелиском, сейчас он даже поменьше, чем был, часть в районе улицы Софьи Перовской засыпана). В результате изменилось тут так много, что все наши наблюдения над рельефом будут иметь большую приблизительность. Тут вообще все не так, как было. Плотность истории вокруг этого места очень велика, жаль до боли, что теперь тут такая разреженная застройка (или вообще ее отсутствие).

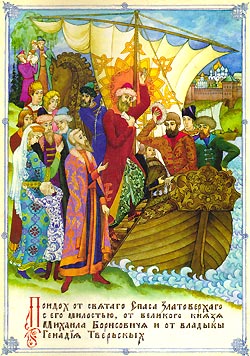

Ныне тут лишь запущенные скверы и плохо приживающиеся на ветру у Волги аллеи, стадион Суворовского училища и памятник воинам-интернационалистам. Но земля на устье Тьмаки, там, где она уцелела после всех перекопок, хранит слои города XII-XIII вв. и даже слои XI века, оставшиеся еще от догородских поселений. Я не люблю, вообще-то, абстрактных слов о том, что увидеть уже невозможно. Но, например, давайте вспомним, что именно отсюда (и это уже можно утверждать наверняка) отошел караван, с которым «на низ Волги» в 1468 или 1469 году отплыл некий купец Афанасий, Никитин сын, чтобы никогда уже не вернуться в родную Тверь и войти навсегда в русскую историю.

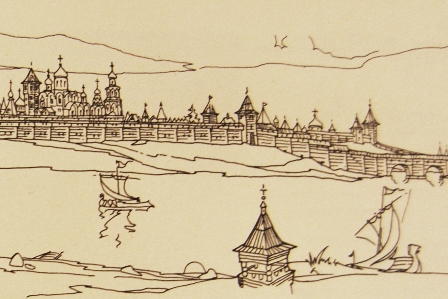

Относительно купеческих судов мы располагаем надежным свидетельством Сигизмунда Герберштейна, посла Священной Римской империи, всего через полвека после Никитина (в 1526 году) видевшего именно здесь, в устье Тьмаки, собирающиеся купеческие караваны, которые ходят на нижнюю Волгу, в Астрахань и Персию. Афанасий Никитин, вообще-то дальше Персии плыть и не собирался…

Вообще же нет другого такого района, который понес столь огромные утраты, как Затьмачье с эпохи средневековья. В других местах города на месте двух-трех деревянных средневековых церквей в XVIII веке встало по одному каменному храму, и последние, как более крупные доминанты, сохранили главные особенности архитектурного ландшафта – хотя бы до советского времени. В Затьмачье же случилось «проседание» совершенно чудовищного масштаба.

Судите сами.

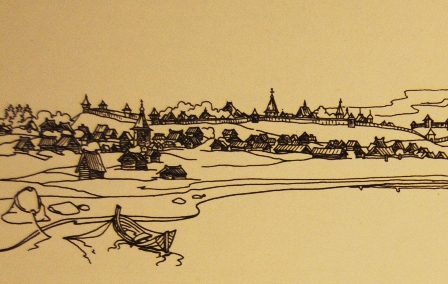

От устья Тьмаки вверх по ее течению до ее крутого изгиба (там сейчас Покровская церковь) в XVI веке шла густая цепь деревянных церквей, стоявших среди интересной и явно не рядовой застройки. Хотя точных мест большинства этих церквей мы не знаем, попытаемся представить что:

-на берегу Волги близ тьмацкого устья стояла церковь Параскевы Пятницы и, видимо, рядом с ней – церковь святителя Николая на торгу.

-за ней примерно в районе Суворовского училища – церковь Ильи Пророка.

-за ней церковь Петра и Павла, кстати, большая, у нее были собственные земельные владения в уезде.

-за ней церковь Николы на Зверинце, и здесь же сам Зверинец – что это было в архитектурном отношении, можно только догадываться; какие-то сооружения, в которых держали зверей для охоты.

-за ней церковь апостола Фомы (позже она была переосвящена в честь святителя Арсения Тверского, и в этом качестве дожила до XVIII века, когда превратилась в придел Николы на Зверинце).

-за ней церковь великомученицы Варвары.

-за ней церковь Алексея человека Божия – это примерно район створа улицы Брагина (кладбище было найдено на месте торгового комплекса на углу Брагина и Ефимова – если только оно на месте именно этой церкви).

-за ней или рядом с ней церковь святого мученика Мины, которая названа в писцовых книга «Мина Великий» - то есть храм был немаленький, и тоже с земельными владениями в уезде.

-и за ней уже два храма большого и древнего (основан еще в 1305 году) Афанасьевского женского монастыря (это теперь Покровская церковь).

Но это не все. За этими церквями, тоже не далее от реки как метрах в двухстах-трехстах находились еще очень заметные и богатые храмы (все с земельными владениями). Так, в начале Краснофлотской набережной (возможно, у поликлиники Суворовского училища) находился Марфин женский монастырь – большой и богатый. За ним храм Иоанна Предтечи на посаде (не путать с тем храмом, который стоит теперь в конце Краснофлотской набережной). И за ним еще один храм, Сретения Господня, опять-таки храм из числа «великих», со всякими регалиями и упоминается в середине XV века в летописях как самое заметное сооружение из очередной раз погоревших.

Итого как минимум пятнадцать церквей (вместе с Федоровским монастырем) – они упоминаются уже в летописных известиях о пожарах начала и середины XV века, когда «погорело церквей» то десять, то одиннадцать, то пятнадцать – и горели именно указанные выше храмы. Но они всегда отстраивались заново – до Смуты. После Смуты осталось их не более четырех-пяти, а каменными выстроены были в XVIII веке только Никола на Зверинце и Покрова. Исчезли еще до начала XVII века от поветрий и опричного разорения, голода и дороговизны жизни в Твери терема богатых купцов, иностранные торговые представительства, исчезли кучно стоявшие тут слободки певчих дьяков и иконников, серебряников, кузнецов, оружейников и гончаров...

Но, по крайней мере, до 1560-х гг. они были. Все это разнообразие можно было увидеть с одной точки (на известной схеме Рикмана - №8). Она и сейчас существует – это место кремлевского вала у тьмацких мостов в конце Советской. Вы увидите отсюда и главку Покровской церкви (на схеме №5) и белый кубик храма Михаила Тверского (№6) . При условии, что смотровая площадка будет выше (как она и была, пока были кремлевский вал и стены с башнями) воображаемый вид будет еще богаче. Взгляду зрителя XVI века открывались и другие храмы.

Вдоль Волги выше по течения исчезли храмы Косьмы и Дамиана, Климента папы Римского, Иоанна Златоуста, Введения во храм (вероятно, он упоминается в летописях как «Пречистая на посаде» и это тоже храм из числа крупнейших в городе). Потом мы еще упомянем слободку кожевников, где на месте нынешнего каменного храма Предтечи были в XVI веке несколько церквей (о них мы еще расскажем отдельно). Пропали из городской памяти без следа храм мучеников Флора и Лавра, Григорьевский монастырь с двумя храмами, а за границей острога два монастыря – Воздвиженский и Никитский. За последним монастырем на другой стороне Тьмаки можно было разглядеть монастырь Христорождественский. И еще – примерно в районе теперешней Серебряковской пристани стояло село Свистуново, приписанное в тверской посад в 1585 году, в котором еще два храма – Успения и Николая чудотворца.

Остались теперь только Белая Троица, Борисоглебская и Предтеченская церкви – слабое утешение тем, кто знает, что могло бы быть, останься Затьмачье екатерининских времен хотя бы наполовину тем, чем оно было в XV-XVI веках. Там должно было быть выстроено не менее десятка церквей – как в Загородье. Построились же только пять – на большее сил местных прихожан не хватило.

Древние храмы создавали яркую, пышную картину богатого средневекового города, которую мы совершенно себе вообразить не можем. Нам кажется, что деревянные храмы – это что-то маленькое и низкое. Но как раз писцовые книги конца XVI века (увы, по Твери по Затьмачью они не сохранились) говорят о том, что деревянные храмы того времени на две трети были высокими – шатровыми и башнеобразными, «кубоватыми», «на каменное дело» и всякими иными. Да и обычные клетские храмы могли быть в два-три раза выше домов и являться заметными доминантами. Могли. Как оно было на самом деле, мы никогда не узнаем.

Город исчез как призрак, как Китеж, только без какой-либо, даже призрачной надежды на воскресение. Места старых церковищ помнили очень долго, до конца XVIII века никто не собирался их застраивать, но, увы, никто не имел и желания и возможности что-то церковное отстраивать на них. Когда Затьмацкий посад к началу XIX века все-таки обстроил больше половины своих пустырей и приблизился по плотности населения к уровню до Смуты, пришло уже другое время...

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Затьмачье |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть XXII. Забытый посад

- "Genius loci". Часть XXIII. Обелиск без лишнего пафоса