2014

Искомой константой, точкой отсчета екатерининского регулярного плана Твери, был кремль. Не Тьмака, изгибающаяся и часто меняющая русло в довольно широкой пойме, не Волга, почти не видная за уклоном местности на юг, и не трасса какой-либо дороги. Именно кремль, его прямой вал, за которым виднелись купола собора, стали основой для видовой ориентации этого района. Перпендикулярно кремлю идут все главные улицы района, параллельно кремлю идет его лучшая набережная. В северных кварталах у реки исторического города, правда, практически не сохранилось, но деревянные домики исчезли сравнительно недавно, да и старые планы города и фотографии не дадут ошибиться – здесь были, в целом, бедные районы, застроенные поздно.

Ориентация Затьмачья на кремль лучше всего видна, когда берега не затянуты «зеленкой». Даже без вала заметно, что правый берег Тьмаки выше. Каково же было в XVIII веке! Центральное положение именно этого района безусловно видно по нескольким уцелевшим на набережной зданиям XVIII века. Набережная Тьмаки – одна из нескольких подобных, построенных в Твери в конце XVIII века, но единственная сохранившаяся настолько, что ее можно воспринимать не как отдельные дома, а как довольно большие фрагменты.

Теперь, когда на правом берегу Тьмаки смотреть, в общем-то нечего, а сам берег у медакадемии густо зарос кустарником и чернолесьем, нам трудно представить, какую градостроительную идею преследовали разработчики плана 1777 года. Между тем, идея эта та же, что воодушевляла создателей трехлучья в Загородье: город как единое обозримое целое. Кстати, гуляя у набережной, можно отметить, что эта же идея вдохновляла и градостроителей 1930-1950-х гг.

Уже первые "регулярные" дома XVIII века на набережной показали вполне современные для своего времени амбиции жителей этого района. (Почти все участки здесь принадлежали очень разветвленной и многочисленной семье Нечаевых). Вместо исчезнувшей уже к XVIII веку панорамы многочисленных церковных глав, колоколен и теремов, взору гуляющего по валу горожанина (вал в конце XVIII века был как раз местом для прогулок) представала горизонталь беленых кирпичных домиков в один этаж, акцентированная лишь за Николой на Зверинце парой двухэтажных усадеб. Усадьбы эти сохранились и теперь – за памятником И.А. Крылову, но изрядно потеряли свое градостроительное значение.

Но если трехлучье центра города самодостаточно, и для него кремль с валами – это, скорее, "макушка на вершине рождественской елки", желательный, но не обязательный элемент, то регулярный город в Затьмачье без кремля теряет смысл. Поэтому так странно гулять сейчас по набережной реки Тьмаки, одному из самых симпатичных уголков этого района. Она подпорчена зданием торгового дома «Пелетон», новостройкой на углу улицы Брагина и, конечно, торговым комплексом «Тверь» - по-народному, «бастилией», предтечей современных ТЦ, сгубивших многие исторические центры. Тем не менее, аромат XVIII века отчасти все-таки сохранился.

Однако остается чувство, что одушевлявший эту улицу замысел давно канул в лету. Эта набережная была дорогой тяготой для обывателей, вынужденных по генплану 1777 года строить тут только из кирпича. Однако ликвидация валов кремля и насыпка Головинского вала в 1866 году привели к тому, что сначала потерялся смысл парадного вида на эту часть города, а затем потерялся за валом и сам вид. Сейчас Головинского вала здесь нет. Но старые здания все равно закрыты частично зеленью, частично обширным комплексом послевоенных зданий «Тверьэнерго», вобравших в себя старые здания первого трамвайного парка и электростанции начала XX века. Конечно, эти последние – интереснейший городской объект, а поскольку еще лично я очень люблю тверской трамвай, то мне хотелось бы видеть его музей не на площади Капошвара, а где-то здесь, где трамвай, собственно, и начался. Это было бы лучше, конечно, и для туристов. Однако факт – даже если сейчас весь кустарник на берегах Тьмаки будет убран, вида на историческую набережную не появится. Увы…

Таким образом, проект Затьмачья как составной части регулярного города начал давать трещины еще в начале XIX века. Естественно, это не означало, что от регулярного города тут отказались. До середины XIX века генплан выполнялся с точностью, которой теперь мы можем только позавидовать. Но пятьдесят-семьдесят лет – слишком малый срок, чтобы убить средневековый город как идею. Тем более, что и в эти полвека он не собирался умирать скоропостижно как в Загородье. Снос старых зданий происходил постепенно. Определившись с трассами новых улиц, убрав с них здания и подвинув владельцев (больших конфликтов не было, ибо застройка была довольно рыхлой), градостроители не настаивали на уничтожении самих «нерегулярных» домов. Во дворах и на задах долго стояли деревянные клети и избы, оставшиеся от времен до 3 четверти XVIII века. Пожары, конечно, были. Скажем, в северной части Затьмачья, как раз в самой бедной, был пожар в 1785 году, но его масштаб был несопоставим с катастрофой 1763 года.

Средневековый город начал как-то сразу «просвечивать» в Затьмачье, как долгополая русская рубаха из-под немецкого кургузого кафтанчика. Даже в планировке. До сих пор в Затьмачье находится единственное планировочное исключение в масштабах всей Твери – настоящая уцелевшая средневековая улица. Больше того, у нас много оснований полагать, что эта улица – главная улица столицы Тверского княжества. (Поскольку Затьмацкий посад был в княжеские времена основным посадом города). То, что ее трасса, в общем, сохранилась до наших до наших дней, кажется невероятным, но это, похоже, так. Эта улица называется теперь Краснофлотская набережная, хотя естественно, с советским флотом она никак не связана. Она начинается от казармы Суворовского училища и, в отличие от всех остальных улиц Затьмачья, не ориентирована на кремль, а более-менее параллельна Волге. До Волги от нее не близко – Дворец спорта, жилой комплекс «Суворов», Центральный стадион отсекают ее от реки окончательно.

Когда-то она называлась Большая. Под таким именем ее знает уже писцовая книга 1626 года. Увы, о глубокой древности улицы напоминают только Борисоглебская церковь и пара-тройка старинных домов. Один из них считается построенным Карлом Росси (№11), но мы обратим внимание не на него, а на его соседа - №16. Он упрямо живет и теперь, хотя я, бывая в этом месте, все время с тревогой жду, что однажды он исчезнет. Дом не особенно старый, конца XIX-начала XX века, и называется в народе «дом четырех братьев». Он и в самом деле построен на четверых хозяев, и он единственный здесь большой деревянный дом – остальные рядом с ним просто лачуги. Он - единственная связь этой улицы не просто со старой Тверью, а с Тверью древней. Не в том дело, что история именно этого дома может как-то пересекаться с событиями многовековой давности. Просто пока он есть, у нас есть эталон деревянного дома того типа, который пришел из такого времени, когда о регулярном городе слыхом не слыхивали, а жили тут себе, и между прочим, жили вполне неплохо…

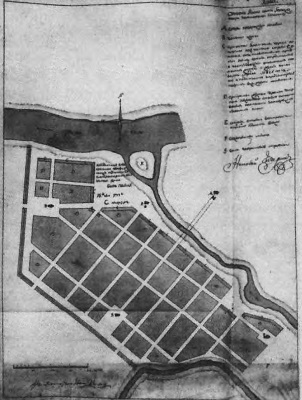

Большой улицы формально не должно было быть, ее не планировали. Она «пролезла» на генплан 1777 года в результате «отползания» Затьмачья от Волги, процесса, очень заметного по планам города 1710-х (Ивана Ярцева), 1773 и 1777 годов. По причине гидрологических изменений, городу пришлось подвинуться. Средневековый Затьмацкий посад, в его части, где он выходит на Волгу, представляется археологам чем-то вроде торта с очень жирными слоями крема. Причем «коржики» - слои с культурным слоем – бывают изрядно тонкие. Между ними отложились слои речных наносов, буквально засыпавшие культурные слои. Помимо изнурительной борьбы с Волгой, культурные слои истончены по причине постоянного искусственного выкачивания людских ресурсов из этой части города в его центральную часть. Вот эти изменения наглядно - план 1773 года:

И то, что получилось (фрагмент плана Твери 1780-х гг.) (оба фрагмента взяты из "Свода памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская область. Т. 1. М., 2002).

Мы знаем, что люди жили на нынешнем берегу Волги в XI-начале XIV веков, затем в XV веке, а затем – уже в XVIII-XX веках. Но под средневековыми слоями находится еще один, самый толстый слой «крема» (ила и песка без всяких следов деятельности человека), а под ним – слои поселений эпохи неолита. Так что катастрофические половодья XV века, когда федоровская братия плавала на плотах к своему затопленному собору, были детской забавой по сравнением с потопами рубежа новой эры. План Затьмачья 1773 года (не принятый и переработанный в 1777 году) – это капитуляция перед рекой. Целые кварталы средневекового города, не только Большую улицу, но и еще одну, между нею и Волгой, предполагалось сохранить «in situ» - невиданный компромисс по тем временам. Оставляли же их потому, что ни на какое «регулярство» в этой потопной зоне рассчитывать не приходилось. В итоге регулярный город остановился на границе зоны нормальных (не катастрофических) паводков. И этой границей стала Большая улица. Так она и появилась, точнее, получила право на существование в Твери.

Вообще, тема палеоклиматологии была бы очень уместна в изучении Твери. Как известно, за II тысячелетие было два холодных минимума – около 1600 года (причем, наступил он достаточно резко) и около 1700-го, и два теплых максимума температур – в XII-XV и 2 половине XX-го (последний продолжается и ныне). Но второе тысячелетие было холоднее предыдущих – до нашей эры климат был теплее. В теплые максимумы уровень океана повышался, воды становилось больше, в том числе повышался уровень грунтовых вод. В это время жить на низких берегах рек, к чему в древности и в Средние века упорно стремились по разным причинам, становилось совсем невыносимо. Мы бы и сейчас, не будь плотин на Волге, страдали от наводнений (последние катастрофические половодья, когда и вал не спасал, и на полу Белой Троицы стояла вода, были еще в конце 1940-х годов!) И все же именно валы как-то помогли спасти от обычных наводнений жилые кварталы Затьмачья, жить тут стало более-менее приемлемо, однако популярным местом для жилья этот район не стал. Получилась периферия, неожиданная, потому что она сложилась на месте сердца посада эпохи Великого княжества Тверского.

Каким-то чудом сама Большая улица, то есть набережная, сравнительно меньше затронута современным строительным хаосом и, единственная, имеет свою неповторимую физиономию. Подозреваю, что это происходит исключительно из-за Борисоглебской церкви и того прелестнейшего уголка города, который сложился вокруг нее. Несколько современных черт в нем появились в недавнее время, далеко не все они гармонично вписались в старинный облик улицы. Но даже если так, все равно остается повод прогуляться сюда.

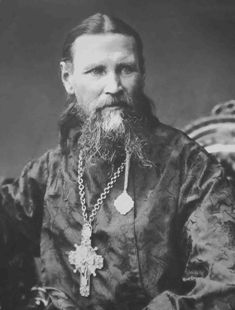

Попробуйте сделать это поздним апрельским закатом, когда красное солнце садится за церковь, делая ее похожей на высокий парусный корабль. Вторая мачта его (колокольня) давно срублена, отчего силуэт храма обеднел. К сожалению, колокольня и до революции была изуродована насаженным на убранный шатер шпилем, а в 1906 году с севера появился придел в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Это расширение никак нельзя назвать удачным, хотя придел тщательно копирует стиль основного храма. Переделки были устроены инициативным священником Иоанном Сабининым, который старался как мог оживить приходскую жизнь в этом довольно сонном уголке тогдашней Твери. Он активно сотрудничал с основанным в 1868 году благотворительным обществом «Доброхотная копейка», располагавшимся в нескольких зданиях на набережной от угла улицы Поляковой (теперь Циммервальдской) до площади у храма. Памятником деятельности этой организации служит и Дом Трудолюбия (1893) (теперь офисный центр «Донской), давший название переулку (вот только почему-то не тому, на котором он стоит, а бывшему Троицкому). Инициатива таких работных домов, куда принимали всякий деклассированный народ в надежде работой возвратить им человеческий облик принадлежала святому Иоанну Кронштадтскому.

В Твери воплощение этой идеи превратилось после 1917 года в швейную фабрику, работники которой (точнее, ячейка «Союза безбожников» в количестве примерно тридцати человек) добилась в 1930-1931 году закрытия церкви. Закрыли бы ее, конечно, и без этого, но так получился хотя бы формальный повод. Побыв некоторое время частью фабрики, церковь была в начале 1970-х передана реставрационным мастерским и отреставрирована достаточно бережно в 1972-1975 годах (архитектор А.И. Кустов). Видно, что храм реставрировал «деревянщик» (Кустов был автором проектов реставрации ряда областных памятников деревянного зодчества). Реставрация сделала церковь более архаичной, чем она является (хотя и так для 1759-1777 годов эта постройка запаздывающая по стилю). Излишне говорить, что храм появился еще до регулярной планировки Затьмачья, и служит еще одним «маячком» средневекового города. Впервые он упомянут в 1626 году, и тогда это был клетский храм, но большой – с приделом Иоакима и Анны (в каменном храме XVIII века этот придел стал в честь Рождества Христова).

Среди занятных мелочей, которые стоит посмотреть на Борисоглебской церкви, обратим внимание на портал с резными виноградными гроздьями. Он подлинный, но теперь является окном, а подлинная железная дверь переместилась на бывшее окно в алтаре. Такая вот причуда советской переделки храма. Силуэт храма с западной стороны, с лестницей и притвором на два всхода (с севера и с юга) – это продукт XIX века, до того храм выделялся своим узким и высоким силуэтом со всех сторон. Храм по форме настолько исключителен (другого приходского двухэтажного храма XVIII века в Твери и ее уезде больше нет и никогда не было), что есть основания полагать работу приглашенной артели. Но здесь не будем пускаться в гипотезы о происхождении строителей. Документов все равно не осталось.

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Затьмачье |

Для печати

К началу |

|