2014

В старых провинциальных городах в мещанской и небогатой купеческой среде (таковая была и в Затьмачье) до середины XIX века традиции в быту играли большую роль. Бытовой консерватизм – одно из проявлений местной и сословной идентичности – проявлялся не только в ношении «русского платья» и бород, но и в уважении к городскому пространству. Город традиционный, в основе еще средневековый, свободно распланированный, с большими, как бы мы сказали, «зелеными зонами», до сих пор можно найти на окраинных улочках Затьмачья. И это – памятник горожанам XIX века, которые были бережливее нас.

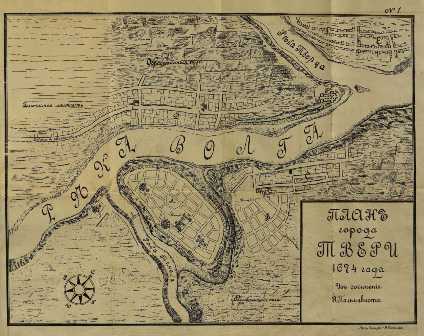

Головинский вал 1866-1867 гг., как он нам известен на планах и фотографиях, и граница Затьмацкого посада на планах конца XVIII- 1-й половины XIX века в целом совпадают. Это обстоятельство, естественно, не умаляет заслуг городского головы Алексея Федоровича Головинского, при котором вал вокруг Затьмачья в 1866 году насыпан заново, ибо до него екатерининские границы посада были скорее символической обваловкой и ровиком, ставшими почти незаметными на местности за прошедшие десятилетия. И хотя, как говорят археологи, опираясь на материалы раскопок последних лет, древние рвы с валами не совсем совпадают со слишком уж правильными трассами валов XIX века, очевидно, это расхождение незначительно.

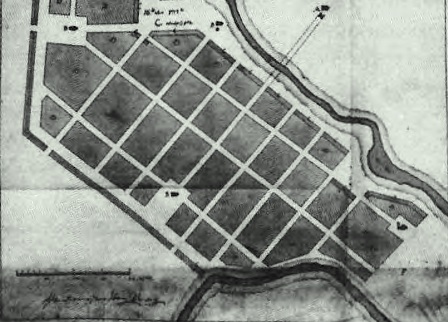

Из-за включения в конце XVIII века в регулярную планировку Затьмачья всей территории средневекового города (полупустой после Смуты), жилых дворов в Затьмачье изначально не хватало на все распланированные кварталы. Окраины посада поначалу были совершенно пустыми. Если районы у кремля еще как-то заполнились, а по набережной и рядом с ней поднялись даже и богатые усадьбы, то третья-четвертая линия переулков (в переулках в XVIII веке и долго позже были одни заборы) пересекала уже очень жидкую застройку. Для ее закрепления состоятельных граждан обязали выстроить несколько новых каменных домов в углах кварталов, так сказать, чтобы было понятно, на что ориентироваться. Например, вот этот, на углу Покровской улицы (Революционной).

Нельзя сказать, что проектировщики не беспокоились большим количеством незастроенного пространства в Затьмачье. Однако о том, что город когда-то может вырасти, и всё еще будет, но «потом», как ни странно, задумывались мало. Идея фрагментарности как недостатка прочно наличествовала в сознании градостроителей. И «просвещенные» вельможи (идеолог «регулярства И.И. Бецкой (на картине А. Рослина ниже) и архитекторы-исполнители, тот же Ф. Штенгель) с трудом мирились с фактом, что прямо сейчас, за год-два-три город как цельный проект осуществить не удастся.

По первому проекту плана 1777 года линию переулков предполагалось оставить на уровне Троицкого переулка (теперь Трудолюбия). Церковь Белая Троица оказывалась тогда на площади, за которой уже ничего не было – только огороды и поля. Как можно понять, этот проект даже начал осуществляться, городской ров выкопали. Но город у Белой Троицы не остался.

Инерция средневекового города сработала – и посад сохранился в границах, проведенных еще в XV веке. Хотя планировка Затьмачья – разумеется, компромисс. Все-таки средневековый город не смог удержать направления старых улиц, сохранив только Большую. Было бы удивительно, если бы Штенгель и Никитин лишь спрямили средневековые улицы. Все-таки Тверь – не Москва. Но средневековый город «смог зацепиться» на генплане за свои границы, пусть и призрачные, отмеченные в XVIII веке только старыми кладбищами, да памятью об исчезнувших в Смуту храмах.

На линии старой городской черты (от Волги на юг, между Беляковским переулком и улицей 1-й Головинского вала) сильно мешают восприятию промышленные кварталы – и как раз тем, что они «замыкают» улицы, превращая изначально открытый вовне район в своеобразную «коробочку». К счастью, южнее Учительской улицы фабрики заканчиваются, и расположен большой больничный городок. Почти везде в провинциальной России больницы – это места, где история может чувствовать себя в относительно безопасности. И здесь, как и в Загородье в районе «воксала», больничный городок служит консервирующей средой и спасением от коммерческой застройки, и я всегда держу пальцы крестиком, чтобы не увидеть когда-нибудь здесь такую же беду как со 2-й городской больницей.

Южная граница Затьмацкого посада, собственно, скат от Головинского вала к Тьмаке до недавнего времени была совершенно нетронутой территорией с уникальной природной зоной пойменного луга в самом центре города.

К сожалению, новая застройка, «компромиссная», то есть «всего лишь» в четыре этажа, влезла в прошлом году и сюда, уничтожив и древнейший вал (его уничтожение не вызвало никакого протеста!) и изменив облик целого квартала в створе переулка Трудолюбия.

Еще совсем недавно, когда берег не был таким неприлично заросшим, тут хорошо просматривались остатки средневековых мельниц и плотин, а также мостиков. В лучшие времена тут их было не меньше четырех, но теперь осталось два. Сейчас давайте обратимся к тому, который гордо называется Монастырским (сомневаюсь, что многие горожане об этом догадываются).

Мост древний, он есть уже на плане Ивана Ярцева, а существовал задолго до XVIII века. Конечно, не нынешний, высокий, а как переправа у Рождественской мельницы (мельница была монастырской). От моста шел подъем к посаду, а в другую сторону, на юг, это было начало одной из двух дорог, отходивших в Твери из Затьмачья. Первую мы уже видели – вдоль Волги в Старицу. Здесь вторая. На этом фрагменте плана Твери 1845 года (кликабелен) он отмечена желтым:

Хотя эта дорога была не стратегической, а «всего лишь» путем в Желтиков монастырь, но надо напомнить, что такое был Желтиков монастырь во все века истории Твери, начиная с XV-го. Несмотря на то, что в панораму города он никак не входил (слишком далеко), он был важнейшим фактором духовной жизни города. В нем почивали мощи второго и последнего тверского святого, признанного московской центральной церковной властью – святителя Арсения.

Так что дорога в Желтиково была парадной дорогой, и весьма оживленной. Она обязана была завершаться эффектной панорамой города Твери, и в XVI веке таковая панорама имелась.

Если бы мы смотрели от Рождественского монастыря в сторону кремля в XVI веке, то там, где сейчас трамвайные пути подходят к перекрестку проспекта Калинина и Карла Маркса (в створе нынешней Тихвинской улицы) мы бы увидели Никитский монастырь, большой и довольно богатый. Под ним ближе к реке проходила дорога, располагался въезд в посад. Белую Троицу мы видим и сейчас, это крупный храм, заметный, несмотря на то, что он стоит не у самой границы города. У самой стены острога были видны еще две-три церкви (Иоанна Златоуста, Флора и Лавра, вероятно, и Введения во храм), а справа, подальше, поднимались два крупных храма Григорьевского монастыря – Григория Богослова и Федора Тирона. Кустов и вообще зелени в этом месте в пойме Тьмаки, безусловно, не было – город топился только дровами, а пойма была и выгоном для домашней скотины. В общем, в этот вид и вписался каменный храм – исключительная редкость для посада Твери XVI века. Панорама, конечно, не сказочная, но удовлетворявшая эстетическим чувствам русского средневекового человека. Можно было снять шапку, посчитать пять-шесть крестов на куполах и торжественно осенить себя крестным знамением.

Подозреваю, что пойма сильно изменилась за минувшие века, так что нарисованная выше картинка изрядно условна. Я лишь предлагаю взглянуть на Белую Троицу как важнейшую доминанту Затьмачья и один из ключей для понимания его планировки. Современный турист никак не поймет, почему так далеко от кремля находится этот старейший тверской памятник. Православный не возьмет в толк, почему так «неправильно» - на юго-восток – развернут алтарь. (Не в сторону ли двора ее строителя? Или главным южным фасадом к воротам посада? Неизвестно). Я встречал даже гипотезу, что храм отмечает место одного из сел, более древних, чем сама Тверь. Вряд ли. Эта церковь – памятник средневековья, и довольно позднего, хотя деревянный храм на ее месте имелся еще в конце XV века. Просто так сложилось, что ее изначальная градостроительная роль потеряна.

Регулярная планировка, поместила Белую Троицу на далекую периферию города, заключая как в клетку, в одну из своих квадратных площадей. В данном случае, вариант плана 1777 года, который предполагал оставить площадь открытой на юго-запад, был изрядным компромиссом с прежней средневековой схемой восприятия этого храма. Этот компромисс не прошел. Новая застава, площадь-карман и въезд в город возникли там, куда вывелась главная Никольская улица (она же теперь Софьи Перовской). От нее потянулась нитка новой дороги на Старицу и Ржев – будущего проспекта Калинина. Прежняя идея нижней дороги от моста у монастыря была отвергнута. От какой-либо панорамы здесь градостроители XVIII века отказались.

Белая Троица, главный средневековый памятник Твери, оказалась среди улиц с самой сохранный на сегодняшний день регулярной застройкой Затьмацкой части Твери… Мы не замечаем этого вопиющего диссонанса, для нас все «старые» постройки имеют одинаковый флер романтического прошлого. Но в конце XIX – 1 половине XX вв. носы первых знатоков древнерусской архитектуры презрительно зажимались, когда взгляд этих знатоков переходил от форм зодчества XVI века на его окружение.

Вольно им было так судить – в их время в деревнях под Тверью легко можно было отыскать дома XVIII века, а уж традиционных изб, какие рубили еще при Грозном, было едва ли меньше трети! Право, когда-нибудь (думаю, очень скоро) может дойти и до того, что советская послевоенная застройка будет тоже оберегаться как «историческая». Ибо все познается в сравнении…

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Затьмачье |

Для печати

К началу |

|