2014

Обаяние Затьмачья складывается из нескольких факторов. Во-первых, это - историческое мощение или его отсутствие – с канавами, столбиками против заноса саней, кустами сирени под окнами. Эти детали делают улицы прогулочными. Уберите их – и гулять по ним летом не захочется. Так нет желания наслаждаться очень хорошей деревянной архитектурой нечетной стороны улицы Софьи Перовской, где тротуары почти лишены зелени, а по проезжей части движется поток машин. У меня есть мечта (понимаю, что почти несбыточная), что когда-нибудь хотя бы тихие и неоживленные Троицкая, Достоевского, Революционная вместо асфальтовой коры получат более щадящее исторические дома и деревья дорожное покрытие.

Во-вторых, это старые деревянные дома. Их остается все меньше, охраняются они плохо, целые кварталы идут под снос или неузнаваемо реконструируются. Несколько лет назад (в 2007 году) появилась было разумная идея – беречь посад как нечто целостное, и этим поставить на охрану все вообще исторические постройки на его территории. Но, увы, идея осталась идеей. Сейчас мы имеем несколько крупных фрагментов самой ценной застройки. Но, они, и это надо подчеркнуть, без «обычной», рядовой застройки нэповского или даже послевоенного времени теряют половину своей красоты. Кроме того, хозяевам часто отчаянно не хватает вкуса при использовании современных материалов в ходе полулегальных ремонтов. В результате от района как единого целого остается все меньше и меньше, хотя абсолютное число утрат пока не так велико:

Два дома от угла Беляковского переулка к Белой Троице – №45 и 43, оба 1-й половины XIX века, достойны стать визитной карточкой этого района. №45 имеет дату – 1813 год, и построил его дядя композитора Роберта Шумана, русский служилый немец Карл Шнабель. Шуман, кажется, бывал в этом доме, незадолго до того, как Шнабель продал его около 1844 года. Между прочим, где-то в этом месте располагался и двор строителя Белой Троицы – Гаврилы Тушинского. В 1685 году писцовая книга знает здесь двор Троице-Сергиева монастыря, а появился он единственным образом – как вклад Тушинского по завещанию в этот монастырь.

Будь моя воля, я запретил бы строить здесь кирпичные дома, просто из уважения к деревянным раритетам – гордости Твери. "Изюминкой» старинных улиц являются доходные деревянные дома. Эти большущие деревянные квартирные сооружения конца XIX века есть на всех улицах с сохранившейся исторической застройкой, но лучший – Бебеля №54 (купца Васильева), который у нас привычно проходят, скучными ногами выходя на остановке троллейбуса «Беляковский переулок».

Тут же, рядом, через улицу, за забором больницы расположен самый уютный здешний ампирный особнячок. Он старше, чем больница, единственный стоит среди настоящего парка – хоть кино снимай про жизнь в усадьбе. Адрес у него по улице Софьи Перовской №47,

...он стоит в тени каменного, но симпатичного и очень интересного (особенно внутри – благодаря кабинету-бывшей церкви с церковными росписями) углового корпуса больницы. Корпус строил Виктор Назарин в 1903 году для богадельни общества слепых, эта постройка - великолепная неоклассика, хотя проект не был осуществлен в полной мере.

Здесь не очень удобно расписывать подробно красоты каждой улицы и каждого дома, тем более, что домов пока много. Настолько много, что можно позволить себе не сосредотачивать внимание на каждом (как это приходится делать, например, в Вологде), а неспешно прогуливаться по старинным улицам, просто радуясь их сомасштабности человеку, уюту и спокойствию.

Когда же мы поймем, наконец, что уникальных деревянных домов на двух-трех улицах (скажем, Троицкой, Брагина и Бебеля) не меньше (если не больше), чем на всей территории исторического Ярославля?! Что они (именно они) являются особенностью Твери. Что туристам не всегда нужно подавать только стандартный набор из куполов, матрешек, сарафанов и прочей попсовой атрибутики Золотого Кольца. Научимся ли мы гордится застройкой Твери прежде, чем сами ее уничтожим?

И, наконец, обаяние Затьмачья создают старые деревья. Их много, они разбросаны по всей территории этого района, и поиск их истории могли бы стать предметом специального исследования. Самое общее наблюдение – деревья с возрастом более 100-150 лет обычно присутствуют в усадьбах, то есть не просто у домов, а у таких домов, при которых существовали длительное время флигели и небольшие парки. Да-да. В Затьмачье было и такое. Большинство старых деревьев сконцентрированы у южной границы Головинского вала и здесь остались несколько городских усадеб и их руин. Сюда стоит пойти прогуляться более внимательно. Затьмачье и сейчас предлагает деревьям лучшие условия, чем Загородье, здесь больше живой земли и заборов, препятствующих доступу к этим деревьям вандалов, бомжей и поджигателей (иногда это одни и те же персонажи). В сочетании со старыми домами деревья формируют облик старого города, зримо намекают, сколько же на самом деле лет домам, если даже высаженным возле этих особняков деревьям перевалило далеко за сто…

Стоит также особо пройтись по одной из самых лучших старинных улиц Твери – Тихвинской, центральной улице старинной Пеховой или Горской слободы. Иногда доступна для прогулок дорожка за ее огородами, прямо над поймой Тьмаки. В этом случае в пору, когда зелени меньше, можно увидеть остатки монастырской плотины (она делала реку здесь не как ныне - местом для любителей экстремального сплава, а широким и спокойным водоемом).

К сожалению, количество мусора, выбрасываемого сюда, катастрофически растет, а сама пойма зарастает кустарником. Этого очень бы не хотелось, но еще меньше хотелось бы тут видеть какую бы то ни было застройку. Поймы в городах – это что-то вроде его непланируемых, но жизненно необходимых зеленых зон. Летом прогулка здесь оставляет полное ощущение, что ты не в центре большого города, а в тихой деревне.

Речные поймы в городах всегда находятся в положении падчериц в сравнении с «дочками» - разрешенными парками. Кусок поймы, который уцелел за Тихвинской улицей – один из самых красивых в городе, его еще недавно использовали как выгон, кроме того, он прилегает к важнейшим памятникам города – Затьмачью и Христорождественскому монастырю. Кажется, достаточно для того, чтобы его беречь.

Тихвинская улица появилась на планах города в 1 половине XIX века. От того времени зданий на ней не сохранилось, но все равно застройка сохранила масштаб и отчасти даже вид небогатой, но и не бедной слободской улицы конца XIX- начала XX веков с отдельными более старыми домами. Более всего в Тихвинской улице радует ее название. Оно невероятным образом уцелело в советском буйстве уличных переименований. «Тихвинским» в народе иногда именовали собор Христорождественского монастыря, по приделу в честь Тихвинской иконы Богоматери.

Но не он стал причиной появления названия улицы. Там, где теперь улицы нет, а есть въезд на мост, раньше застройка была. В начале XX века Тихвинская улица выходила на небольшую площадь, где стояла часовня в честь Тихвинской иконы. Часовня была построена на месте, где была обретена еще одна монастырская святыня, так называемая "Новоникитская" икона Божией Матери (ее обрели на пепелище Никитского монастыря, сожженного в Смуту). Теперь это место выглядит так (скрин с Яндекс-панорамы):

А начинается улица у перекрестка, где сходятся улицы 1-я Головинский вал, Тихвинская, Односторонняя и Троицкая. Здесь и угол самого Головинского вала – это кирпичная опорная стенка (таких уцелело несколько, и все они изначально выполняли также роль коллекторов), она упрямо стоит с 1866 года, как часовой, ожидающий нападения реки. Но даже свою пойму Тьмака затопляет теперь не каждый год (даже в половодье 2013 года она подошла лишь к подножию вала). Высота вала недвусмысленно намекает, какой силы наводнения были здесь раньше.

Как неприятен здесь асфальт! Рядом с двухсотлетними дубами на валу! Дубы, кстати, старше вала. Кроме трех, которые растут на самом валу, здесь есть еще несколько почтенных старожилов нашего города, некоторых можно увидеть, если заглянуть за забор. Место не очень романтичное, тут морг 1-й городской больницы, но в его дворе несколько старых деревьев. Им не особенно хорошо, но лучших условий город, увы, своим самым старым деревьям не предоставляет.

Дубы, с одной стороны, отмечают окраину города екатерининского времени – видно, что Головинский вал 1866 года несколько относит (метров на сто-двести) на запад черту города. С другой стороны, они маркируют не узкий проулок, каким является сейчас Троицкая улица в этом месте, а широкий и свободный въезд в город – или, вернее, выезд из него. То есть в конце XVIII- начале XIX вв., когда они были посажены, Троицкая улица была настоящим проспектом, а продолжала ее дорога, которую потом разделили на две ветви Тихвинская улица и ее «зады», которые в 1920-х гг. стали улицей Односторонней. (Название из того времени, когда дома стояли еще в Пеховой слободе, образуя ее окраину: на этой улице, как ни на какой другой в городе, номера домов идут не четной и нечетной стороной, а подряд, сначала по ближайшей к Тьмаке более старой южной стороне, а потом по более поздней северной).

С конца XIX века главная трасса из Затьмачья на запад сместилась к северу, на 1-ю улицу Красной слободы. В советское время прорубили прямо по старым кварталам и по часовне новый проезд к старинному мосту, наименованному недавно Монастырским (название, однако, приживаться не торопится). Мост отрезал несколько домов старой слободы, зажатых теперь между ним и проспектом Калинина (нумерация у них по проспекту). К сожалению, почти все эти очень красивые когда-то дома ныне безжалостно изуродованы современными фасадными материалами.

Прогулку по Головинскому валу можно продолжить и за зданиями больничного городка. Вал здесь пониже, берег Тьмаки круче. Кроме того, берег густо зарос кустарником, и летом здесь мудрено что-то рассмотреть. Неизбежные помойки за больницей расстроят нос эстета. Но я настоятельно рекомендую прогуляться. У угла одного из корпусов больницы (Беляковский переулок, №5) вы познакомитесь с самым красивым и очень большим – в три обхвата! – здешним дубом. С улицы увидеть его довольно сложно. Сориентировавшись на местности, вы опять-таки увидите, что он обозначает уже давно изгладившийся городской вал екатерининского города. По переулку растут еще старые липы и вязы – им лет по сто-сто пятьдесят. Одним словом, тут хорошо.

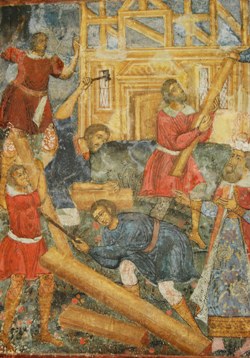

Далее угла Беляковского переулка соваться на прогулку по валу стоит только очень большим любителям. Заборы, заросли, кучи мусора, вперемешку с кострищами, ветроломом, борщевиком и крапивой делают прогулку не прогулкой, а довольно тяжелым путем. Город отворачивается от своей древней границы. А ведь здесь, как мы знаем из плана Ивана Ярцева и писцовых книг, он непрерывно длился даже весь тяжелый XVII век. Где-то здесь стоял Григорьевский монастырь, вторая архимандрия древней Твери – после Федоровского монастыря. Таковым он стал при Борисе Александровиче. История его почти не известна, обстоятельства запустения – тоже. Собор его исчез уже после Смуты, а второй храм – Флора и Лавра – в 1620-х гг. был перенесен в Желтиков монастырь, и явно это был немаленький храм, наверняка и с трапезной, маленький-то храм не стоило тащить вверх по Тьмаке в разобранном виде за пять верст. (ниже - строительство здания на фреске конца XVII века из церкви Ильи Пророка в Ярославле).

Поскольку от XIII-XVI вв. мы почти не имеем первичных документов по истории тверских монастырей, то приходится получать крупицы сведений из косвенных свидетельств, вроде упоминаний архимандритов и игуменов по разным поводам в летописях. И удивительно бывает узнать, что статусными, чтимыми монастырями древней Твери были не только известные Отроч и Желтиков (ни тот, ни другой не были, кстати, в городской черте, и рассматривались отдельно от города), а еще Федоровский, Григорьевский и Афанасьевский девичий. И это были монастыри Затьмачья!

© Павел Иванов. Фото автора, Екатерины Кудриновой, Ирины Денисовой

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Затьмачье |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть XXVII. В поисках границы посада

- "Genius loci". Часть XXVI. Затьмацкие «Кожевки»

- "Genius loci". Часть XXV. Бывшие главные улицы