2014

Расставаясь с Затьмачьем, упомянем, наконец, его оставшиеся церковные достопримечательности – Покровскую церковь и Белую Троицу. Сначала о первой из них.

Покровская церковь построена в 1765-1774 годах на месте древнего Афанасьевского девичьего монастыря, основанного в 1305 году сестрой Михаила Тверского Софьей Ярославной. Понятно, что монастырь переживал разные времена, более или менее процветал или пустел, но все-таки просуществовал до 1723 года, когда был упразднен (насильно). Монахинь переселили в Христорождественский монастырь, чему они немало сопротивлялись. Но силы были неравны. В качестве приходского уже и до 1723 года использовался второй, теплый храм обители – Покровский. Он дал название главному престолу в нынешнем храме. Трапезная пристроена сильно позже (это видно и по ее фасадам), престолы в ней в честь Казанской Божией Матери и Афанасия и Кирилла Александрийских и Грузинской иконы Божией Матери.

По меркам нашего времени отреставрирован храм богато (реставрация завершена к 2005 году). Особенно заметно, как с любовью произведен ремонт фасадов. Фасады эти - для Твери опять-таки уникальный опыт творческого использования зодчими, строившими храм, всех доступных им способов оформления стены. Тут все – от элементов стиля XVII века в уцелевшем низе колокольни до руста и «классических» замковых камней и колонок на верхнем восьмерике.

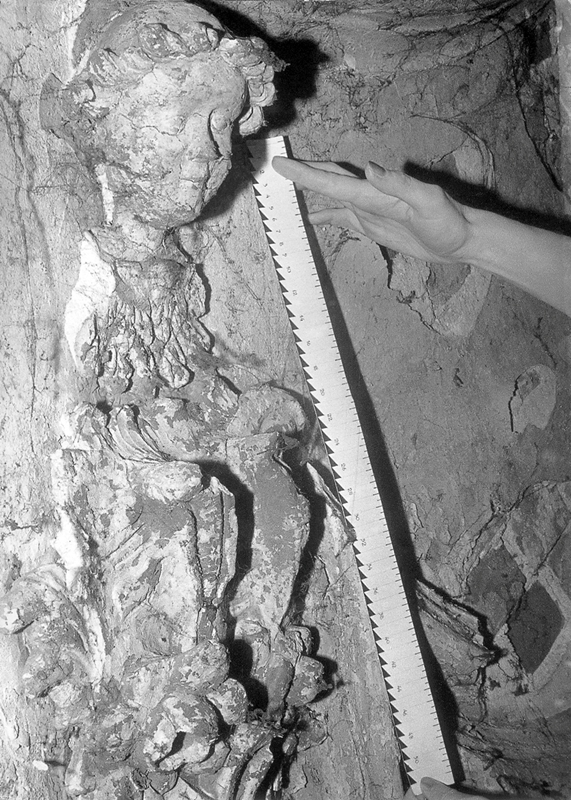

Проект реставрации делался по всем правилам (В.В. Курочкин, позже А.М. и М.А. Салимовы), но воплощение его несет на себе яркий отпечаток личности настоятеля Павла Сорочинского. В результате внутри остались детали восстановленной исторической лепнины (единственный в Твери пример, когда она хотя бы научно зафиксирована!) - картинка кликабельна, фото из архива "Тверьпроектреставрации"...

и иконостас, сделанный по старому рисунку. Но все это тонет среди аляповатых росписей (краски просто убийственные…), лепнины, раскрашенной в веселенькие акриловые цвета, и икон довольно посредственного качества. И дело тут не просто в неспособности современных мастеров сделать «под XVIII век», а в позиции отца настоятеля, убежденного, что истинное православие – такое. (Картинка также кликабельна, это скрин с виртуальной экскурсии в этот храм)

И не поспоришь – оно бывает и таким. Ярчайшей иллюстрацией этого ощущения веры служит окружение храма, напоминающее дворик детского садика...

От Покровской церкви дойдем, и до главной достопримечательности Затьмачья – церкви Белая Троица. Мы долго ходили вокруг нее, смотрели на нее с разных сторон, оценивали ее окружение. Теперь настало время поговорить о ней самой.

Храм столь старый, что – единственный, пожалуй, из всех уцелевших храмов Твери – успел обрасти городской мифологией. Название «Белая» само по себе замечательно. Оно чрезвычайно устойчиво. Доходит до того, что доныне употребляется название «Белотроицкий собор», хотя, очевидно, это издевательство над языком. Давно, еще в 1680-х гг., прекратился ее статус «белого» храма – церковь перестала быть центром подворья Троице-Сергиева монастыря. Вообще, название «белый» в нашем случае означает неподчинение причта местной церковной администрации. В средние века, когда по воле епископа попов могли и батогами бить и на цепь сажать без права где-либо обжаловать это решение, такой иммунитет был очень значим. Как правило, авторитет обители преподобного Сергия не оспаривался никем и никогда. Не исключено, что именно из-за этого иммунитета наш храм и уцелел - после Смуты Троицкий монастырь деятельно вкладывался в восстановление своих разоренных гражданской войной владений.

Документирована ранняя история храма неплохо. Сохранилась вкладная в Троице-Сергиев монастырь ее главного строителя – Гавриила Андреевича Тушинского, московского купца, «веденца» (переселенца) в Тверь. Богатый солеторговец, он строил церковь близ своего двора, на месте более ранней и также чтимой деревянной церкви. Вклад датирован 1571-1572 годами, и концом XVI-началом XVII вв. датируется крупная перестройка этого здания. Считается, что церковь не сразу стала семиглавой, до упомянутой перестройки глав было то ли одна, то ли три. Замечательно, что все главы чуть-чуть разного диаметра – чудесная средневековая асимметрия, которая так покоряет в сооружениях той эпохи. Пять глав световые, а две маленькие восточные – глухие.

Под ними находятся угловые камеры, в которые попасть можно только с чердака. Камеры стоят на сводах алтарных апсид. По поводу их существует записанная в XIX веке городская легенда, что в этих камерах хранилось добро и прятались жители в период разорения города в Смутное время. Поляки нашли несчастных спрятавшихся горожан и убили их, кровь после памятных событий 1609-1610 годов была видна на стенах не одно десятилетие.

Спрятаться в этих помещениях, наверное, сложно. Для чего они нужны – тоже непросто сказать. Вероятно, все же как тайники на пожарный случай, поскольку более привычные подвалы под церковью из-за постоянных половодий в Затьмачье, постоянно затапливались. Хотя имелись, кажется, и подвалы (если верить легенде о подземном ходе из храма).

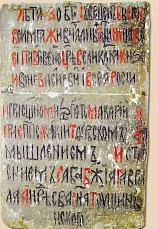

С датой постройки храма все еще интереснее. Две плиты (они перенесены с первоначального места) с одним текстом на западной стене древнего храма говорят о постройке церкви при царе Иване Васильевиче, митрополите Макарии и епископе Акакии в 7072 году 15 августа. Но это невозможно. По нашему исчислению, 7072 год - это от 1 сентября 1563 года до 31 августа 1564 года. Митрополит Макарий скончался 31 декабря 1563 года. Загадка усугубляется тем, что до 1850-х гг. эти плиты как будто никто не видел. Их шрифт говорит скорее за XVII век. Где они были изначально, что их не видели?

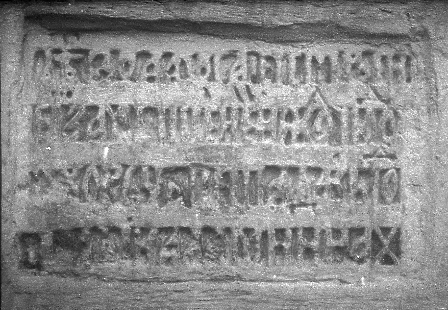

Иногда принимают за искомую запись Тушинского несколько строчек на внешней южной стене храма (на фото выше). Эта надпись, в отличие от предыдущей, подлинная, XVI века, но другого строителя храма – Петра Давыдовича Ламина, тверского купца, на чьи средства построен придел в честь святителя Николая, позже переосвященный в честь Введения во храм. Кстати, там правильная дата – 15 августа 7071 года, то есть, 1563 год. О том, что храм был когда-то «двух хозяев» говорит сейчас (или говорил?) несколько сдвинутый от центральной оси престол, но эта деталь видна только священникам. Введенский придел упразднен после войны, когда храм был вновь открыт после перерыва 1935-1943 гг. Входа с юга давно нет, но остался надвратный киот с остатками живописи XVI века, впрочем, от изображений нескольких святых почти ничего не осталось. Говорят, что гораздо в лучшем состоянии находится остаток западного киота на чердаке, но с 1960-х гг. никто из специалистов там не был.

Феномен Белой Троицы состоит в том, что в ней не так много утрачено безвозвратно. Естественно, наше безжалостное к памятникам время тоже нанесло ей огромный урон – заменены в ходе большого и почти бесконтрольного ремонта середины – второй половины 2000-х гг. формы боковых глав. Погибла, вернее, записана, но записана так, что с ее реставрацией теперь едва ли будут когда возиться, роскошная стенная живопись, созданная около 1859 года. В остальном главные перемены произошли в трапезной.

Но еще немного о старом храме. Уцелела его древняя кованая дверь – правда, не на родном месте (на южном входе), а на пробитом дверном проеме с северной стороны.

Уцелело древнее паникадило (кажется), но сильно переделано, когда его приспосабливали под электрические лампочки. Главная гордость храма – главный иконостас. Он делался в несколько приемов, и то, что его как раз в 1978-1988 гг. реставрировали – большой подарок Твери (хотя денег за реставрацию с епархии взяли по полной), потому что реставрация мастерской В.В. Филатова – хорошая. Несколько превосходных икон, в том числе все главные иконы деисусного и пророческого, центральная икона праздничного рядов остались от иконостаса 1692 года. Другие иконы – остальные праздничные, часть деисусных – 1740 и 1798 гг. Последняя дата – это устройство всего иконостаса как конструкции. Сложнее всего с нижним (местным) рядом, где есть иконы разного времени, в основном, XVIII века. Лучшие и самые любопытные иконы – например, Михаила и Арсения Тверских с кремлем середины XVIII века зрителям не видны. Зато хорошо видны царские врата из снесенной Ильинской церкви 1770-х гг., работы знаменитого Самсона Пешехонова, возродившего в XVIII веке тверскую иконописную школу. Старые иконы, в том числе рубежа XVII-XVIII вв., есть и на столпах храма и на проходе в трапезную.

Трапезная (пристроена в 1787, 1810-х, 1870-х гг., колокольня при ней 1815 и 1878) сильно пострадала уже в советское время. Она использовалась как складские и производственные помещения уже в 1930-х гг., когда храм был кафедральным собором тверских обновленцев. Об этой его странице истории предпочитают не вспоминать, а зря. Худшие традиции обновленчества – угождение властям, наушничество, карьеризм, самодурство в отношении подчиненных – благополучно торжествовали в Белой Троице в 1940-1980-х гг. (фото ниже - с сайта Тверской митрополии).

Калининский кафедральный собор советских лет был вообще довольно несчастным местом. Достойных священников старались отсюда удалять, да и невозможно было им существовать в центре епархии в советские времена – власти не давали. Чудом несколько лет продержался в середине 1960-х выдающийся историк и исследователь Белой Троицы, священник Гавриил Штурук, написавший о храме книгу и лишенный уполномоченным и архиепископом «за канонические нарушения» регистрации.

Но народ… народ ходил в Троицу так, как мы сейчас уже не можем представить. В праздники служили по три литургии, давка и духота были такие, что люди просто начинали прямо в церкви умирать. Одного из регентов в конце 1960-х пришлось после службы срочно оперировать из-за передержки мочеиспускания – много часов выйти никакой возможности не было. Очередь в туалет, обычную грязную будку, достигала сотни человек и более. Теперь ничто не напоминает о тех временах. Живопись в трапезной старая уничтожена, да и новая два раза уже переписана. Для сравнения поместим здесь фото (из паспорта на памятник) состояния живописи в старом храме (1859 года) в 1980-х гг. (все фото с живописью кликабельны):

И теперь:

Живопись в трапезной была до последнего времени откровенно халтурной (она сменила хорошую софринскую работу 1970-х гг.):

Иконостасы в приделах (северный - святой Татьяны и святителя Арсения, южный – святых Ефрема и Аркадия Новоторжских) - конца XIX века, частью с «родными» иконами XVIII-XX вв., частью (а старые иконы по стенам все) перенесены из фондов закрытого музея в Торжке (в Троице с конца 1940-х гг.).

Здесь теперь обычный интерьер современного храма, хотя и с большим количеством старых икон. Для меня, как человека, любящего церковную старину, это грустно...

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Для печати

К началу |

||