2014

От парадного мощеного двора возле Воскресенского собора, где на месте разобранной часовни 1913 года в 2005 году построена небольшая церковка в честь Новомучеников Российских, пройдем по улице вдоль Тьмаки. Улица выйдет к торцу главного корпуса Морозовской мануфактуры (теперь это торговый комплекс «Морозовский»). Мы не будем обсуждать уместность или неуместность такого использования зданий, а для начала оценим роль всего комплекса в городе.

Несмотря на бодрое и злое наступление современной многоэтажной застройки, в этом районе еще сильно заметны те идеи, которые заложены архитекторами фабричных городков. Сама эта архитектура пришла к нам из Европы, вместе со своим определенным стилем. В провинциальной Центральной России до середины XIX века ничего не строили такого размера и такого назначения. Заводы купцов XVIII века были в лучшем случае отдельными каменными одно- двухэтажными цехами (например, заводы Серпухова или Ярославля), а вообще производственные здания обычно были деревянными. В случае с мануфактурами Каулина и Морозова ставилась новаторская задача создать циклопические цеха и казармы, относительно которых все предыдущие городские дома выглядели как деревянные фрегаты и бриги перед стальными броненосцами и мониторами. Осознанно или нет, но архитекторы искали какой-то архитектурный прототип таких огромных сооружений. Ведь они должны были быть хотя бы как-то оформлены архитектурно – еще не пришло время спокойного и безжалостного засаживания безликих коробок в сложившиеся городские ландшафты.

Аналог имеется. Ожидаемый и единственный. Это европейский средневековый собор. И я призываю вас смотреть на фабрики именно как на соборы – и тогда они явятся вам в полном своем величии. Соборы Европы, даже романские, не говоря уже о готических, – это гиганты, стоящие среди пигмеев. Длина их достигает сотен метров, высота сводов романских храмов – до двадцати метров, готических – часто вдвое и втрое выше. Неоштукатуренные, с рельефной, безукоризненной каменной кладкой (будто издевающейся над нашим представлением о «темном» средневековье), с башенками и высокими окнами – соборы странно похожи на фабрики 2 половины XIX века, а вернее - фабрики похожи на них. В Твери фабричное зодчество напоминает более всего тот вариант средневекового стиля, который называется «северная» или «кирпичная» готика: это чаще немецкие храмы, без скульптур, вся красота которых - красота ровной и гладкой кирпичной стены.

В деталях фабричной архитектуры много заимствований от замков-усадеб. Сравним (Мариенбург и Каулинская фабрика).

Две тверские фабрики стоят на окраине исторической Твери как два огромных средневековых аббатства. И они, в сущности, и есть аббатства, с огромными землями, которые заняты производствами, с тысячами «крепостных» (можно без кавычек это последнее слово – жители этого района были именно «фабричными» - зависимыми от фабрик). Они – города в городе, будто средневековые твердыни, со своими законами и целиком своей инфраструктурой.

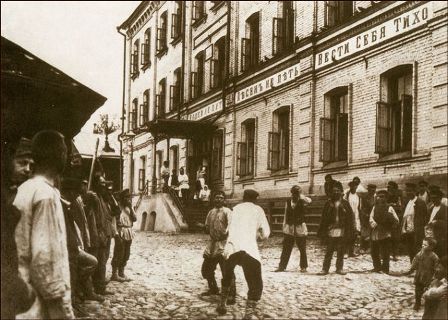

В былые годы, еще и до революции, ужас перед фабриками со стороны коренных горожан усугублялся беспощадным уничтожением фабриками всего привычного мира сельской окраины Твери. По Тьмаке щедро лилась краска и отходы производств – река навсегда перестала быть милой и чистой. Трубы обильно чадили и отравляли воздух. Вокруг казарм появились свалки, конечно, не чета нынешним, но куда же без них? Фабрики увеличили в три раза за полвека с 1850 по 1900 года население города (с семнадцати до пятидесяти четырех тысяч). И это новое население было работающим тяжело, отдыхающим горько, а по пьяному случаю легко способным и на криминал. Однако, пролетариат… (на знаменитом фото Максима Дмитриева - Нижний Новгород, но в Твери было примерно то же).

И все-таки есть величественная и гордая красота в этих сооружениях. Их не так-то просто будет даже уничтожить. Немецкое разорение, когда фабрики были сожжены, прошло на их теле так, будто его и не было. Нечеловечески крепкий красный кирпич вынес с успехом бомбежки и пожары.

Сушащееся белье, нищая мебель, весь убогий общажный быт столь же смешон для казарм, как смешны для башен замков и соборов лачуги черни. Непривычен для расхлябанной и расслабленной России четкий шаг их архитектурных членений.

Подобно трансептам соборов выступают на «Морозовскую линию» - главную улицу городка - торцы казарм и производственные цеха. Поразительно, как идеально ровно стоят уже более ста лет и без всякого ремонта кирпичные стены и столбики, например, в зданиях бывших сараев у проспекта Калинина или у казармы №70 – там уцелел участок стены, когда-то окружавшей весь комплекс городка. Или как выстояла во всех бомбежках технологическая башня и огромная труба Каулинской фабрики - до недавнего времени главная доминанта этой части города!

…Никто уже не помнит, почему у казарм такие номера – после 15-го сразу 47-й и 48-й, потом со 156-го по 119-й, потом 70-й и т.д. Причина проста: вокруг каменных казарм было много деревянных строений, и именно у них были «недостающие номера» - но они исчезали и в войну, и после войны – дерево, увы, не кирпич. Казармы кажутся построенными сразу и все, хотя строились они лет тридцать – с 1880-х по 1910-е годы. (Проекты лучших из них принадлежат архитектору В.К. Терскому).

Что еще поражает в казармах – высокая архитектура низких по своему назначению сооружений. Для магазинов, складов, бань и даже сараев строились сооружения, достойные украшать центры городов. Строились они с прочностью, о которой теперь и не мечтают в таких постройках. После войны возле казармы №70 со стороны железной дороги какой-то городской чиновник велел снести сараи. Каждой семье в казарме полагался отсек в общем сарае для какой-то уличной мелочи. Но наступили иные времена, сараям и заборам объявили войну. Сараи погибали мучительно и трудно. Их не могли взять ломы и кирки, и даже после подрыва пришлось загонять на двор казармы, к вящему восторгу местных пацанов, настоящие танки, и тралами растаскивать всего-то кирпичные устои и одну стенку, разделявшую эти сараи на два стороны. (Сейчас на этом месте детская площадка - видна на фото выше).

Что говорить о зданиях культурного назначения. Родильный дом, школы, пожарная часть, аптека, театр (он на предыдущем фото) – это вообще настоящие шедевры своего стиля. Дворцы, назначенные быть обиталищем всего-навсего рабочих. Хотя надо понимать, что строились они с иным прицелом и для иных рабочих. Но построенные в эпоху империи, казармы сформировали свою «пролетарскую» культуру уже во времена иного быта и иной страны.

У казарм изначально была четкая дифференциация по назначению. Одни предполагали быть жильем для специалистов, другие – семейных, третьи – новоприбывших и еще не обзаведшихся своими домами. Они предполагали культурный досуг рабочих – вплоть до невероятных астрономических обсерваторий (!) на крыше сдвоенной казармы №47-48. У фабрик были своя электростанция (теперь ТЭЦ-1), старая часть которой не лишена строгости и изящества, с фасадом вдоль Тьмаки, делающей здесь красивый изгиб, что эффектно обыграно при строительстве. Чего нет совсем в Морозовском городке – церквей. То ли оттого, что Морозовы были старообрядцы, то ли оттого, что не вписывались церкви в эту европейскую архитектуру.

В 1960-х еще хорошо помнили, как строили казармы. Огромную казарму №70, которую сейчас называют «Париж» (это название появилось не сразу, и до войны еще не было употребительным) построили всего за три года (1910-1913). Более того, построили за три летних сезона – с наступлением холодов строительство прекращалось. Без кранов, без техники, с пандусами и простейшими блоками для подъемки кирпичей. Воистину, что же это были за люди! И куда они пропали потом?

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci |

Для печати

К началу |

|

- Рождественская мануфактура ("мануфактура Берга", "Каулинская мануфактура", "Вагжановка") (кон.XIX-сер.XX)

- "Genius loci". Часть XXX. Каулинские горки