2014

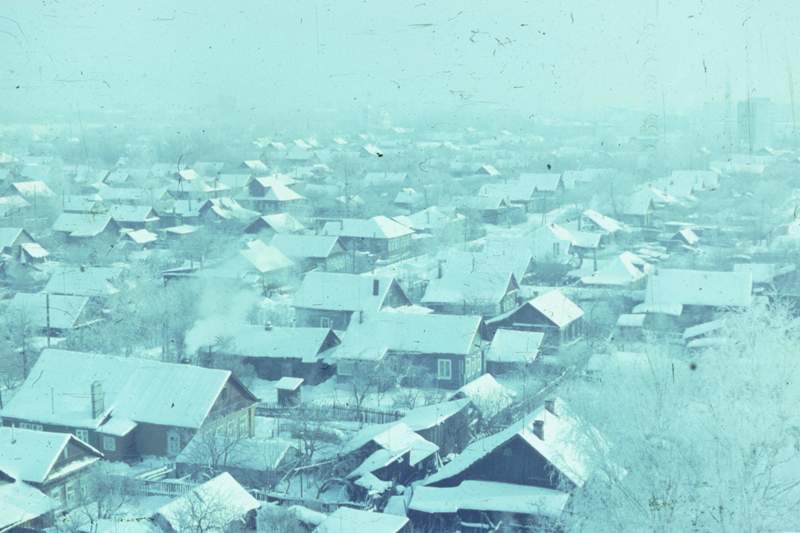

Рабочие слободы окружают фабричные кварталы широким кольцом. Не заметить его в Твери невозможно. Деревянной старины в них еще в начале 2000-х гг. было столько, что заезжие туристы эту территорию иногда принимали за огромный исторический центр. Это, конечно, не так, но это показательно. Красная, Суринская, Новоморозовская слободы и Грабиловка (с Песками) – вот четыре крупнейшие фабричные слободы Твери, окружающие «Пролетарку» соответственно, с севера, запада, юга и востока. (Фото ниже - Сергея Донскова (кликабельно). Красная Слобода, район 6-8 улиц, 1986 год).

Все слободы появились примерно в одно время – во второй половине, даже, скорее, в последней четверти XIX века. Не все сохранились одинаково. От Суринской слободы остался после реконструкции 1960-1970-х гг. совсем небольшой фрагмент, только нэповского времени. Он симпатичный, и позже мы эту слободу еще помянем. Побольше сохранилось от Грабиловки – это Интернациональные улицы и улица Макарова, а также и от Песков (на фото). Но и их застройка относится, по большей части, к 1920-м гг., редко там встретишь дореволюционные домики. (И их в 2010-х взялись особенно рьяно сносить).

Настоящие дореволюционные слободы – это Красная Слобода (ее три первые улицы появились к 1895 году, еще три – к 1917-му) и улицы Баррикадная и Профинтерна (Новоморозовской слободы). В Новоморозовской слободе изначальных улиц две, 1-я и 2-я Профинтерна. Вот в эти две слободы и отправимся.

Я долго не мог понять из расспросов старожилов, что было престижнее – иметь квартиру в казарме или жилье в слободе. Разные люди говорили по-разному. Но в целом предпочитали казарму. Но почему? Ведь все-таки жизнь в своем доме, с клочком земли, без неизбежного коммунального быта, кажется, должна выглядеть привычнее и понятнее для вчерашнего крестьянина. Как бы не так! Даже сейчас причины, побуждавшие предпочесть казарму, хорошо видны. Дома слобод четко разделены на две категории: те, которые «одни на плане» (на одного хозяина) – но таких меньшинство, и они, как правило, и сейчас в хорошем состоянии. Вторая категория - те, у которых два, три, а то и четыре владельца. В этих домах автоматически получалась коммуналка, но только с удобствами во дворе, земляными полами, плохими печками и без надежды все это улучшить. Удивляться поэтому тому факту, что нынешние жильцы этих домов мало любят свое жилье, не приходится. Фото ниже не тверское, но характерное для быта рабочих по всей России - даже и после 1917 года, хотя здесь конец XIX века. Отсюда.

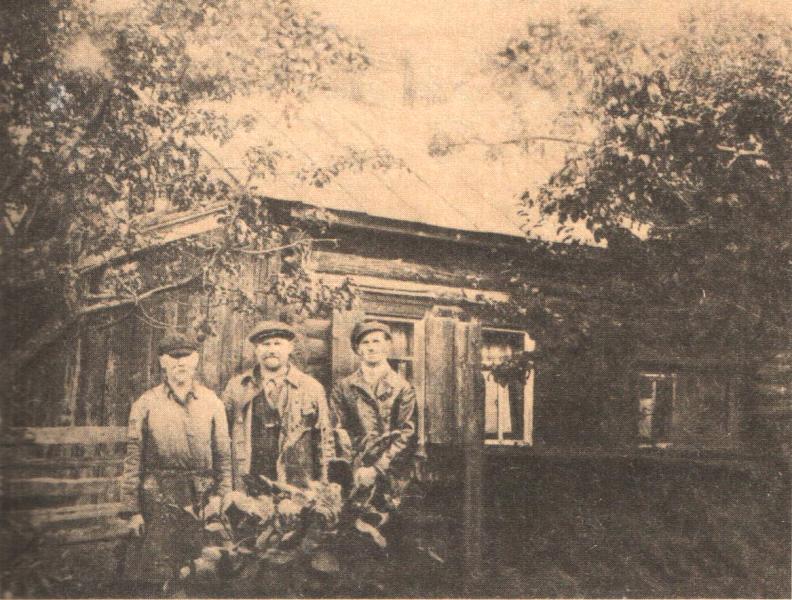

Почему так вышло, надо напомнить. Мы подзабыли, что это была за эпоха – последняя четверть XIX века. У рабочих в 1890-х гг. (когда появились слободы) обычно еще просто не было денег, чтобы силами одной семьи построить в городе дом, даже получая помощь от фабрики. Понадобилось несколько десятилетий, чтобы вывернутые мозги русских капиталистов, счастливо обалдевшие от крайней дешевизны рабочей силы в Тверской губернии, начали поворачиваться в иную сторону. Еще Савва Морозов писал в 1850-х годах: «народ очень беден, многие живут в услужении за еду». Любые зарплаты и условия работы на ткацких фабриках воспринимались местными бедняками за исключительное благо. Самая черная работа на фабрике кого-нибудь из членов семьи в второй половине XIX века спасала от голода остальных родственников. Начались переселения в город. (Фото ниже (кликабельно) из книги: "Калининская областная организация КПСС. М., 1989. С. 53. Это район ткацких фабрик в Твери, возможно, Грабиловка, ну, а стоящие перед домом рабочие, естественно, из "сочувствовавших" большевикам, 1920-е (?) гг.)

Субсидии рабочим на постройку домов, разумеется, давались – иначе никаких слобод вообще бы не возникло. Но пригородная деревня, которая поставляла эти дома, была в 1860-1880-х гг. чрезвычайно, исключительно бедна. В деревнях были, конечно, и зажиточные кулаки-торговцы («коштаны») и многосемейные трезвые работники – будущие хуторяне эпохи Столыпина. Но их было мало, процентов десять-пятнадцать, и они-то как раз из деревни никуда не рвались, для них бегство их бедных соседей на фабрики было только к лучшему. А переселенцам неоткуда было взять средства на большие и крепкие деревянные дома. Строились кто как, вскладчину, экономя на качестве работ.

То, что осталось от Красной Слободы – этому яркая иллюстрация. Кварталы одноэтажных деревянных домов сформировали очень большое и довольно гомогенное пространство от Борисоглебской церкви до насыпи железной дороги. Север исторического Затьмачья в границах посада и эти слободы отличаются разве что более неряшливыми и мелкими кварталами последних, распланированных в конце XIX и начале XX века. К «неправильности» планировки добавилось и то, что многие улицы сформировались из дорог и узкоколеек, лишь затем несколько спрямленных и оформленных. На фото 1910-1920-х гг. ниже (кликабельно) - Красная Слобода, 1-я улица, кстати, богатый дом (чайная Кузнецова). (Фото из указанной книги, с. 121). Можно легко представить себе, каковы были бедные дома.

Бедной Красная Слобода была всегда. А современные высотные новостройки, нагло и хамски режущие линии улиц, переделки и слом старых домов, их безобразные заборы и надстройки оставили совсем мало пищи искушенному эстету. Так что хотя слобода носит название «Красная» - «красивая», красивого в ней осталась немного. Положение усугубили болотистая местность в слободе, недостаток средств на хорошие фундаменты и наводнения, в которые Волга здесь сливалась с Тьмакой. Понятно, как все это сказалась на сохранности домов.

Увы, старая Красная Слобода свой срок отжила. В иных условиях она могла бы жить и дальше в качестве зеленого малоэтажного района, постепенно сменяя ветхое жилье на новое. Но в век нашего разгула бесконтрольной застройки и в этом качестве ей, похоже, отказано – жаль!

В ней было много доброго. Были бесчисленные голубятни, были овражки, были палисадники с сиренью под окнами, были уютные переулочки, тенистыми тропинками сбегавшие к Волге – рай для мальчишек. Зеленой она была, даже в пору плотной огородной и скотоводческой деятельности ее обитателей. Даже то, что берега были застроены складами и какими-то заводиками, не меняло общий уют малоэтажного района. Но все это, живое и здоровое еще в 1990-х, разом начало умирать в середине 2000-х и теперь уже вряд ли возродится.

Новоморозовская слобода – иная по свой идее. Ее деревянные дома, как они видны на немецких фотографиях с «рамы» - это типовые «коттеджи», с хорошими срубами, хорошими фундаментами, крепко и прочно устроенные. Они, конечно, далеко не «казармы» железнодорожников, но в чем-то им сродни. Они все построены в одно и то же время – в конце 1880-х - начале 1890-х гг. Все строилось на средства фабрикантов. Так что эти дома – в каком-то смысле аналог казарм, только маленьких и деревянных. На фото - один из неплохо сохранившихся домов на улице 2-я Профинтерна (Новоморозовская). Около 1890 года.

Но и в эту благодать как-то сразу вмешался тот же казарменный дух тесноты. Уму непостижимо, как можно было засунуть в дом, в лучшем случае рассчитанный на двух хозяев (а по нынешним меркам – это дом на одну семью, площадью едва 60 квадратных метров, притом, что много ведь помещений в нем и нежилых – сени, кладовки и т.д.) четыре, а то и больше семей. Каждой из этих семей (многодетных, как полагается) доставался только что угол, и каждая хозяйка должна была делить печь с соседками, точь-в-точь как в коммунальной квартире. В общем-то, коммунальное жилье – это была норма для дореволюционного рабочего. Но то, что можно стерпеть в условиях казармы (где все-таки каждой семье давалась отдельная изолированная комната!), то в условиях Новоморозовской слободы быстро вернуло людям обычный деревенский коммунальный ад, но только без шансов иметь свободное пространство хотя бы летом. Ведь в деревне можно было обрести простор и воздух в летней светелке, на сеновале, да хоть в роще или на лугу. В городе – только работа и сон, зачастую – на полу, в духоте, на временной лежанке. Это годилось еще в 1860-1890-х гг., но не позже.

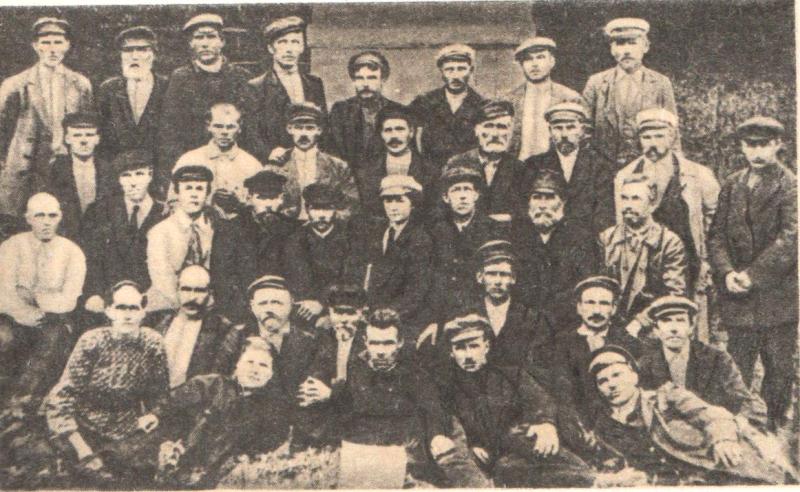

Перестав умирать с голоду, крестьяне-пролетарии стали требовать большего. Тем более, что у них было достаточно «товарищей», которые готовы были «открыть глаза» и объяснить им «причины» их положения. (Фото выше (кликабельно) из указанной книги, с. 168, 1918 год). Положение рабочих, что и говорить, было незавидным. Ведь и работа была не сахар. Рабочий день по 12-14 часов в сутки, отсутствие нормальной вентиляции в цехах, грохочущие станки, драконовская система штрафов и т.д. По первости крестьяне готовы были терпеть, но всему есть предел. Уже в середине 1880-х годов начались первые робкие забастовки, а в период Первой русской революции они переросли в настоящую войну, когда весь район фабрик на неделю в декабре 1905 года превратился в зону без центральной власти. (К счастью, обошлось без крови, после подавления восстания в Москве, тверские большевики предпочли ретироваться). На фото (из указ. книги, с. 97), кстати, участники того восстания, двадцать лет спустя.

Морозовы сделали выводы о необходимости социальной поддержки рабочих. Именно после 1905 года появились лучшие, наиболее совершенные казармы типа «Парижа». Улучшились условия труда, выросла заработная плата. Поздние, 1910-х гг., дома Красной Слободы заметно лучше ранних. И не будь революции 1917 года, постепенно эти изменения привели бы и к качественному изменению самой слободы. Застройка на месте осушенного Птюшкиного Болота – бульвара Ногина (уже нэповская) являет и дома почище и побольше, и участки – на одного-двух хозяев. Но – вот ирония судьбы – именно эта, более прочная и основательная часть слободы, исчезла при реконструкции бульвара в 1980-х гг.

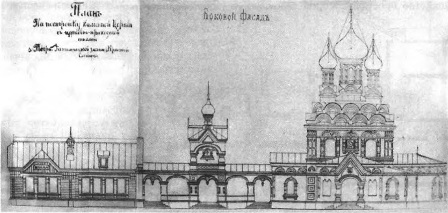

Один объект в Красной слободе останется, как можно надеяться, памятником этого района, даже после утраты значительной части его застройки. Это церковь святителя Николая. Она начала строиться в 1902 году по проекту А.П. Федорова. К тому моменту нагрузка на приходские церкви города возросла до того, что руководство епархией (архиепископы Савва и Димитрий), и без дополнительных оглядок на улучшение нравственного состояния рабочих, подняло вопрос о строительстве в городе новых церквей. Таковые и появились.

Несмотря на забастовки, положение с верой у рабочих выглядело довольно благостно. Вчерашние крестьяне (особенно крестьянки-ткачихи) исправно верили в Бога, честно посещали церковь, в массе своей ничего злодейского по отношению к ее служителям не замышляли. (Закрыть церковь удалось лишь в конце 1930-х не без труда и не без сильного сопротивления верующих). Бедность прихода не позволила быстро возвести запроектированную эффектную церковь в русском стиле под московский XVII век (наподобие церкви Троицы в Останкине). Когда грянул 1905 год, строительство затормозилось, а вскорости стало ясно, что если проект не будет скорректирован, то оно может опасно затянуться. Поэтому бетонный свод и простая четырехскатная крыша сменили горку кокошников и «дивное узорочье» барабанов.

Как свидетельствуют фотографии 1920-х годов, церковь была пятиглавой – главки стояли по углам четверика. При восстановлении в середине 2000-х процесс упрощения зашел так далеко, как дореволюционным архитекторам и не снилось. Цельнометаллическая конструкция с одной непропорциональной главой (не тех, какие были, форм) - и храм вновь обрел завершение. Правда, звонница восстановлена неплохо (проект СК «Союз»).

Примечательно, что до окончания постройки церкви была построена школа (еще в 1903 году). Ее здание, уцелевшее было до 2009 года, сгорело, а теперь построено новое. Но обратим внимание не на это. То же явление - школы раньше нормальных домов и церквей наблюдается и во Дворе Пролетарки. Самые старые здания двора – школы и училища (еще 1880-х годов). О чем думали Морозовы в этом случае, сказать трудно. Скорее всего, в этом они были безнадежными романтиками. В действительности, дав крестьянам, жившим до того почти что в сараях, образование в два, а их детям – в четыре класса, они научили их бегло читать листовки и газеты. И хотя лучшим ученикам фабричных школ дарили Евангелия, по опыту изучения биографий их обладателей можно заключить: читали они не слова Христа, а газету «Искра». (Среди них был брат моей прапрабабки, один из руководителей восстания 1905 года, он с женой на фото ниже - 1930-1940-х гг.)

Именно этот огромный, мало или почтибесконтрольный океан рабочих слобод, однажды выплеснувшись на городские улицы, снес до основания весь старый городской мир. Городская культура 1920-1930-х гг., архитектурное выражение которой мы понаблюдаем в следующих главах нашего проекта - это культура рабочих, постепенно, трудно, но становившихся нормальными горожанами.

Последнее фото - демонстрация в Твери, июнь 1917 года. (Из указ. книги, с. 133). "Майдан" в России был тогда в самом разгаре...

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть XXXII. Культура казармы

- "Genius loci". Часть XXXI. Фабричный город