2014

Границы «исторического» города в виде четкого разграничения старых и новых кварталов в Затьмачье нет. Город меняется постепенно, так, что и на самых отдаленных от центра улицах можно встретить любопытные старинные здания, живущие в достаточно органичной для них среде. «Историческая часть», становясь все более незаметной, уходит чуть ли не к пригородным деревням. И это здорово, и это получилось потому, что здесь существовал на протяжении веков очень значимый центр притяжения – Желтиков монастырь, и дорога к нему была всегда оживленной и населенной.

Желтиков монастырь уничтожен, но этот путь в значительной части сохранился. Он необычайно интересен, и человек, который хочет понять, что такое Тверь, просто обязан пройти его не спеша, пешком или на велосипеде. Здесь немало «пищи» для любителей истории и архитектуры. Кроме того, тут просто красиво.

Эта дорога должна начинаться где-то возле «Парижа». С железного пешеходного моста через железную дорогу можно полюбоваться на эту роскошную казарму. Рядом с нами – Хлопковые ворота, последние уцелевшие ворота Морозовского городка, сравнительно простенькие, но также не лишенные изящества пропилеи. Под ними идет колея железной дороги к фабричным складам, ныне – в никуда, ибо тверское текстильное производство умерло.

Мост известен тем, что именно здесь появились 14 октября 1941 года с утра первые немцы в городе. Они ехали со стороны Волоколамского шоссе, захватив аэродром (на месте Южного) и вокзал, но в жилые кварталы зашли здесь, преодолев жидкое сопротивление (мирные жители его и не заметили). На мосту в тот же день были повешены несколько первых попавшихся «коммунистов и комиссаров» (повесили тех, кого схватили – и кого свои же и выдали). После этого оккупанты на фабриках показывались редко – но перед отступлением не забыли их уничтожить. Вот здесь мост на Яндекс-панораме. 2010 год.

Старая паломническая дорога – улица Халтурина, в начале своей представляет собой застроенное после войны пространство - продолжение слободской улицы, но это горькое место. Нет, прогулка по ней остается возможной, но высокие глухие заборы - прямо на месте палисадников, старые дома, обложенные кирпичом, с содранными наличниками, а еще дома-крепости, забитые железом – цыганский квартал и (хотелось бы надеяться, в прошлом) очень печально известное место как центр наркоторговли. «Залиния» – а мы именно в ней – это район, не одно десятилетие, и даже в самые благополучные советские времена, считавшийся самым криминальным в Твери. Не хочу, чтобы вы лично когда-нибудь проверяли, так это теперь или нет. Но за бульваром Профсоюзов характер улицы изменится – и дальше будет все больше признаков красивой полудеревенской старой слободы, хотя и очень сильно перестроенной после войны.

А можно идти чуть более долгим, но гораздо более живописным путем – через парк «Текстильщик» (или Малую Желтиковскую рощу). Парк знавал лучшие времена, и вглядываясь в его планировку, остатки великолепных сооружений 1920-1930-х гг. вы, может быть, уловите дух этого времени.

Пожалуй, он тут не менее ощутим, чем в Кировском поселке. Иногда кажется даже, что признаки советских парадов и физкультурных мероприятий витают здесь как-то уж слишком явственно. К минусам пути через парк относится сравнительная сложность ориентирования. Здесь придется выходить на берег Тьмаки и искать единственную узенькую тропинку, которая выведет к мосту у бульвара Профсоюзов, а по нему вернуться чуть влево, к старому паломническому пути.

До Желтикова монастыря дорогой по улице Халтурина и по ее продолжению на Желтиковом поле идти хорошо не в каждый сезон. Да и неудивительно: вести ей особо некуда. Прежде она была сырой стежкой по полю, теперь грубые современные кварталы коттеджей постоянно перебивают ее. Все-таки можно дойти до насыпи железной дороги и моста через Тьмаку у руин монастыря. Монастырь виден отсюда лучше всего. И даже в полном разоре он сохраняет следы былой красоты – есть что-то завораживающее в корпусе с безжалостно обрубленной церковью Антония и Феодосия Печерских (начало XIX и около 1709)

и башне с проездными воротами, которые ведут в пустоту (это постройка около 1914).

По железке – так называемой «21-й ветке» - можно по шпалам пройти по мосту и сразу за бывшим монастырем свернуть влево в Никольское, или, как это место называлось раньше, «Никольский погост, что под Желтиковым монастырем». Это будет хотя бы понятный финал прогулки, здесь есть храм Ильи Пророка и святителя Николая. Очень привычный для Твери и довольно поздний (1802), но приятный образец скромного сельского храма еще допроектного времени (строиться он начал лет за десять до этого). Хорош он и тем, что перестроен мало, а для людей, знающих церковную историю, скажу, что это был последний храм «иосифлян» в Твери, закрытый уже около 1933 года – да и сам Желтиков монастырь до окончательного закрытия в 1930-м был «гнездом» «непоминающих» митрополита Сергия (Страгородского). Так что маленький сельский храм видел в своих стенах не один десяток людей, не искавших сомнительных выгод в сотрудничестве с советской властью и в мученической кончине от нее видевших себе доброе приобретение. Ниже фото 1991 года, как раз с насыпи железной дороги.

Это один маршрут. Второй, если идти по левому берегу Тьмаки, лучше всего начать еще от платформы «Пролетарская» и двигаться улочками Суринской слободки ближе к реке. Застройка 1920-1930-х гг. увы, постепенно сносится. Пока она здесь была, этот район обладал несказанным очарованием. Не обсуждая достоинства и удобства самих домов (уверен, что визг об их негодности порядком усилен со стороны) жаль, что им на смену приходят многоэтажные монстры. Слобода стоит на песке, и прямо на улицах здесь можно встретить старинные сосны. Живая река сразу за огородами, а на другой стороне – парк делали жизнь здесь с точки зрения экологии пространства очень комфортной. Улицы слободы выведут к тому же мосту через Тьмаку, за которым на другом берегу - бульвар Профсоюзов.

На небольшой площадке стоит новый храм в честь святителя Арсения (2008 – проект А. Жоголев), он на фото выше. Архитектурно этот храм не удался. Получилась ерунда в худших традициях современного зодчества, всеядного к любым издевательствам над традицией, лишь бы было функционально. Внутри храм лучше, чем снаружи, иконостас неплохой, а столь уродующие фасад большие окна хотя бы дают много света, отчего получается зальный интерьер.

От этого храма стоит двигаться по левому берегу Тьмаки – заасфальтированная дорожка приведет к Первомайской (Большой Желтиковской) роще. Идя вдоль берега, прямо у обрыва опытный человек сразу различит следы заплывших окопов, а чуть дальше – очень хорошо сохранившийся противотанковый ров, ровно такой же, как «трасса» где-нибудь в Оленинском районе. Вот он:

Обстоятельства появления этого укрепленного рубежа мне неизвестны. Понятно, что этот ров перекрывает Старицкое шоссе в удобном для обороны месте, где танкоопасный участок узок, не более километра. Бои здесь были, короткие, но жестокие, и монастырь в ходе их дотла сгорел, что и предопределило его последующую погибель. А те, кто стояли здесь 12-13 октября 1941 года (курсанты военного училища) полегли практически все, и рассказать историю их подвига стало некому. Помнит ли их ров, или он появился в ходе мастштабных работ по укреплению города, когда немцев всерьез ждали в 1942 году - не берусь судить.

По берегу Тьмаки можно дойти и до ворот Желтикова монастыря – правда, это будет тупик, пройти к Никольскому от монастыря неудобно.

Как раз этим путем, через Первомайскую рощу, к монастырю ходят теперь паломники. Здесь расположены объекты паломничества: монастырский пруд (один из двух или трех, но остальные уничтожены) с поклонным крестом, бывший священнический домик напротив ворот в монастырь, да еще клочок стены и фундамент угловой башни – то, что осталось вне огражденного колючей проволокой склада ГСМ на месте древней тверской обители. В пруду купались каждый «Арсеньев день» (воскресенье после Петра и Павла) еще в 1960-х годах десятки, даже сотни людей, и неудивительно, что местные богоборческие власти пруд старались изгадить. И ведь изгадили – сейчас, хотя купаться никто не возбраняет, традиции купания уже нет.

Историю Желтикова монастыря рассказывать здесь не имеет смысла. Но дорога до Желтикова многих (думаю всех, кто когда-либо в Твери «болел» краеведением) «перепахала». Для начала, эта дорога сама по себе – задание. Найти монастырь, отличить его, поклониться его поруганной святыне. Да и пройти от города ногами – это небольшой, но достойный подвиг. В этой дороге многое может открыться в первый раз - и на всю жизнь. И теперь, занимаясь Тверью и краеведением уже двадцать пять с лишним лет, я не устаю находить что-то новое, удивительное в этих местах. Поистине, здесь не нужно искать зацепку, за которую можно "раскрутить" тот или иной район. Паломнический путь как вектор превратился почти в материальную стрелу, направленную из города к монастырю. И не видеть это хоть немного чувствующему "Genius loci" человеку невозможно.

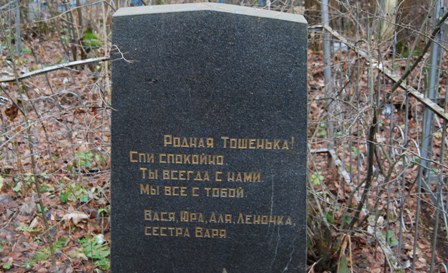

Я бы обратил еще внимание на кладбище, занимающее значительную часть Первомайской рощи. Кладбище это советское, открылось в годы войны, а закончилось в начале 1960-х. Как все такие погосты, оно сейчас переживает нашествия вандалов, и это горько и срамотно. Потому что на ней нашли последний приют люди совсем не только советские, даже как раз наоборот – по преимуществу и не советские. Вы найдете здесь полных список дореволюционных мещанских, купеческих, разночинских фамилий Твери.

Памятники сложные: много перелицованных дореволюционных надгробий с безжалостно разоренного кладбища в Желтиковом монастыре. Кресты вперемешку со звездами, оградки и обелиски, много надписей – в основном, как на античных погостах, это жалобы на рок и смертную участь человека.

Предполагая, что погребенные были в основном люди 1860-1900 гг. рождения, никак нельзя поверить, что в памятниках реализована их последняя воля. Это именно памятник представлению о смерти их детей и внуков, людей 1910-1920-х гг., послереволюционного поколения.

Почему-то после посещения Первомайского кладбища мне всегда было невыразимо тоскливо, хотя расположено оно на редкость приятно - в сосновом лесу, на высоком берегу реки. Может быть дело в том, что я открыл его для себя уже после того, как познакомился с разоренной обителью и ее историей, а может быть что-то и иное, не могу утверждать. Но здесь, у великих и горьких руин Желтикова монастыря как нигде остро чувствуешь могучий замах в пустоту, характерный для советской цивилизации. Во всяком случае, после посещения этих двух рядом расположенных мест (монастыря и кладбища) понимаешь, как на самом деле слаб человек в его самом дерзновенном богоборческом бунте…

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci монастырь некрополь парк |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть XXXIII. Город рабочих

- "Genius loci". Часть XXXII. Культура казармы

- "Genius loci". Часть XXXIV. "Фубры", проспект и пропаганда

- "Genius loci". Часть XXXI. Фабричный город