2015

В этой главке нашего проекта мы никуда далеко не пойдем. Мы остановимся в точке, которая соответствует примерно юго-восточному балкону волжского моста, именуемого и известного всем в Твери как «Старый мост». Мы вновь в кремле, в месте, которое является сердцем города и его сосредоточением.

Когда этот проект только затевался, вид отсюда во все стороны был получше, несмотря на то, что в дворцовом саду еще не начиналась реконструкция, а нынешняя пышная иллюминация не превращала мост в вечернее время в новогоднюю елку. Не имею ничего против ни иллюминации, ни, тем более, реставрации дворцового сада, эту последнюю - горячо приветствую. Но не о них речь.

Существо по имени «genius loci», к которому мы мысленно обращаемся все это время, стоит, наконец, как-то материализовать. Это мы сделаем, пожалуй, именно здесь и сейчас, потому что именно здесь тверской дух не то, чтобы исключительно обитает (обитает он везде), а исключительно хорошо виден. Оглянемся же вокруг.

Перед нами Волга. Она, на самом деле, единственный настоящий объект в Твери, который в ней постоянен, устойчив, традиционен и не скучен. Волга везде, в каждом волжском городе, разная. В Твери она, пожалуй, еще «Волга-речка», потому что она не столько разделяет берега, сколько придает необходимое разнообразие им, вносит в город оживление и прохладу. Она давно не страшная, подпертая где-то там, сильно ниже, плотинами, делающими катастрофические наводнения событиями скорее гипотетическими. Да и просто сильные половодья вызывают больше любопытство, чем опасение у обывателей. «Старый» мост строился в расчете на половодья, но он никогда, насколько мне известно, не подтоплялся до такой степени, чтобы по нему серьезно прерывалось движение. С того самого дня 8/21 сентября 1900 года, когда инженер Машек торжественно перерезал ленточку в компании местного церковного и чиновничьего бомонда, и четыре раза по нему, блистая трубами и касками, проехал с маршем оркестр добровольного пожарного общества, мост не покорялся воде. Он покорился лишь тупой силе войны в горькие дни 1941 года...

Да еще на излете советского периода его успели реконструировать, чем сильно испортили. Впрочем, без этой реконструкции представить его сейчас уже невозможно.

Я помню этот мост почти всяким – и еще узким, с деревянным настилом, по которому тарахтел дедовский «инвалидский» «Запорожец», и стоящим без ажурных арок в ходе этой реконструкции (пешком почти всегда можно было по нему ходить). Помню и то, как радовался, видя его обновленным, хотя дед качал головой, понимая, что многое – слишком многое – в нем ушло после этого ремонта. Но пусть даже так! Он остался на своем месте! Менее всего что-то понял о своем великом творении сам Машек, который заявил потом в столичной газете, что место для моста выбиралось исходя из близости к базару. Ни до какого базара здесь не близко – и никогда близко не было. Но выбор места для переправы диктовался возможностями города. Только здесь можно было устроить мост, не прибегая к жестокой разрезке домов и домовладений. Только здесь по обоим берегам реки имелись обширные незастроенные площади. И здесь с самых старых времен находилась городская переправа – так что выбора действительно не было.

Этот юго-восточный балкон моста – очень хорошая точка. С самого начала фотографы оценили открывающиеся перед ними отсюда панорамы, причем панорамы, так сказать, общедоступные – это не эксклюзивные виды с колоколен, не виды с крыш высоких домов. Перед нами вид, который присутствует для многих горожан как фактор их ежедневного бытия. И поэтому так остро воспринимаются отсюда изменения в этой панораме. Для меня доставляют почти физическую боль появившиеся недавно убогие и очень большие высотные дома – гигантский «волжский берег» выше моста и девятиэтажная ширма в Затверечье, убивающая панораму, запечатленную Максимом Дмитриевым и Сергеем Прокудиным-Горским

Эта панорама в значительной части сохранялась очень неплохо буквально десять лет назад. Кое-что мы еще увидим.

То, что делает Тверь по-настоящему уникальным городом – это открытость ее самого центра дальним окраинам. Посмотрите сначала вверх по Волге. За трубами и низким силуэтом цехов вагоностроительного завода хорошо видны темные зеленые холмы. Это – заросшие сосновым лесом высоты у Николо-Малицы, проще говоря, Комсомольская роща. Только огромный и бесформенный высотный дом, упомянутый уже «волжский берег», с 2009 года режет этот вид, хотя хоть одно хорошо – дом развернут к нам узким торцом.

Теперь взглянем вниз по реке. За силуэтами двух мостов – Нового и Восточного – все та же зеленая полоса. Это сосновые рощи у Старой Константиновки. Эта панорама большой зеленой зоны тоже не сохраняется неизменной – как нигде именно отсюда виден кирпич нового девятиэтажного дома (2014 год) без всяких «архитектурных излишеств». (Вот он вблизи - строится еще).

Дальние панорамы особенно уязвимы к таким архитектурным вторжениям, и это лишний раз подтверждает, что охранные зоны когда-то составлялись и принимались людьми, прекрасно понимавшими, что они делают (а уж никак не из желания их помешать «развиваться» городу).

Есть особый шарм и глубокий символизм, что обе эти зеленые зоны сформированы благодаря пригородным монастырям. Бывшие заповедные рощи Николо-Малицкого и Савватьевского монастырей – это то, что позволяет пока Твери быть городом, открытым к живой природе. Это – подарок нам от известных и безвестных монахов, преподобных и не очень, которые в совершенно забытых нами XV-XVI веках (а что от них в Твери осталось? – да почти ничего) сформировали облик нашего города. Если бы не монастыри, эти леса безусловно пошли бы полностью под топор в позднем средневековье, как это случилось со всеми без исключения остальными пригородными рощами. Так что, уважаемые атеисты и антиклерикалы, вы живете в городе, всем лучшим своим обязанном Церкви.

Я видел бы эти два зеленых острова как большие крылья за плечами невидимого, но реального существа. Плечи его, а мне хочется употребить здесь красивое старинное слово – рамена – это Волга. Ее плавный изгиб от линии железной дороги до Восточного моста – именно и есть та ось, на которой держится Тверь.

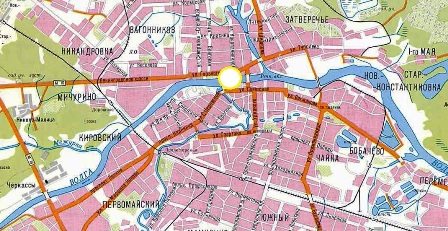

Сердце города - кремль и Соборная площадь (на копии плана выше я выделил нашу точку обзора, остальное понятно и так). Невидимое расположение главы нашего «духа места» (если мы видим это существо именно таким, каким видела гения античность – в виде постаревшего и умудренного амура) – это ближнее Заволжье. О Заволжье будет последний раздел нашего проекта, но это – потом.

А сейчас не откажу еще в одной рекомендации. Не забудьте две точки, которые можно посетить – правда, не забесплатно. Первая – это башни кинотеатра «Звезда» с панорамным видом заволжской части города, вторая – колесо обозрения в горсаду. Когда-то, очень давно, на месте этого колеса обозрения был городской вал с башнями, панорамный вид с которых был, надо полагать, замечательным. Но этого вала давно нет. Однако – что угодно можно говорить, но нельзя здесь не видеть силы нашего «духа места» - именно здесь по-прежнему присутствуют организованные панорамные видовые точки. Город обязательно нужно увидеть с одной из них (или с обеих).

…Помнится, на каком-то из дней города, может быть первом, а может быть и втором, мы с другом зачем-то побежали радоваться празднику с утра пораньше. Мы пришли в городской сад к открытию аттракционов, купили вполне демократически стоившие тогда билеты на колесо обозрения и поехали кататься на нем (тогда можно было упросить покататься два круга, потому что народа все равно было еще немного, а тетка-смотритель была добрая).

На всю жизнь благодарен тому июньскому дню за то, что тогда я впервые открыл, что живу в очень красивом городе. Город, тогда еще он был Калинином, просто нежился в золотом утреннем тумане теплого июньского дня. Там, где солнце вставало, за Тверцой, ничего особенно видно не было, просто дальние зеленые холмы являли ту «небесную линию», которая жизненно необходима для комфортной жизни в городе (о чем я, конечно, тогда не имел понятия, зато радовался этому в полной мере). Городская часть и тогда закрывалась скучной ширмой домов на Тверском проспекте, много позже уже я узнал, что эта ширма – стыдливый знак на месте исчезнувшего богатого букета городских вертикалей. Но дальше, дальше вдруг вспыхнули яркие лучи солнца в тонущем в зелени садов Затьмачье, среди которого явились еще непривычные тогда глазу кресты и купола Белой Троицы (единственной в ту пору действующей церкви в городе). А за ним – узорчатый силуэт морозовских казарм, а дальше, после узкой полосы панельных домов – снова сплошные зеленые пятна слобод, переходящие в зелень рощ к западу от города…

Вы можете проверить, что осталось от этого вида. Я зарекся с некоторых пор кататься на колесе обозрения. Нет, не подумайте самого плохого: на самом деле, осталось довольно многое. Иначе я бы не рекомендовал. Но для автора здесь сложилось, как с первой любовью – лучше сохранить ее в себе и не искать повторения ушедшего безвозвратно.

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci |

Для печати

К началу |

|