2015

В каждом городе у каждого квартала и у каждой улицы мы можем подозревать историю – где-то многоречивую и разукрашенную легендами, где-то серую и скучную, как жизнь мелкого чиновника. Провинциальные города вообще не богаты яркими историями ярких личностей, а если таковые имеются, они не всегда поддаются локализации.

Нам, к примеру, очень хотелось бы локализовать присутствие Афанасия Никитина в Твери, так, чтобы он присутствовал у нас не только в виде памятника (памятника хорошего!), но и как житель конкретной улицы конкретного посада. Увы, вот с этим проблемы: мы едва ли узнаем, где он реально жил – из-за крайней скудости наших источников. За XV век и более раннее время не сохранилось никаких материалов переписей населения, хотя мы знаем, что такие проводились. Отрывочные сведения о местном купечестве можно получить с конца XVI в., а полный список городского купечества – лишь с рубежа XVII-XVIII вв. Но в этот период за исключением всего нескольких любопытных имен остальные в этом списке будут для нас абсолютно пустыми ФИО. С классическим набором информации: родился, женился, родил детей и преставился… Ярких историй о них – раз-два и обчелся.

Хуже того: в Твери заметный перевес в отношении преданий у правого берега Волги. В Загородской и Затьмацкой частях мы встретим хотя бы остатки некоторой городской среды, накапливающей пласт легенд и малых, «частных», историй, иногда чуть ли не с раннего Средневековья (особенно вокруг кремля). В Заволжье и этого нет. Оно даже на карте неинтересное. С первого взгляда, тут не к чему прицепиться. Длинная тонкая линия дороги, за которой сразу – огороды, поля и выгоны. В нормальном российском пространстве это даже не город – деревня. Вот оно и изображено как деревня на переднем плане на гравюре 1783 года.

Археология городской памяти в Заволжье – задача сродни раскопкам очень пострадавшего памятника. Нам придется сильно приглядеться, чтобы усмотреть здесь следы минувших дней. Давайте же все-таки вглядимся.

Что можно заметить почти с первого взгляда – это известную зеркальность тверского Заволжья. Напротив центра исторического города – кремля, расположен и центр Заволжья. Этот центр представлен в виде пары площадей – нынешней площади Мира и площади у церкви Воскресения (Трех Исповедников). Одна находилась примерно напротив Волжских ворот кремля, другая – напротив его рва и предмостных укреплений. Хотя обе площади появились, когда кремля уже и в помине не было, они, однако, ориентировались на монументальные валы и стоявшие за ними административные здания. В 1773 году, да и гораздо позже, еще не было заметно, что административный центр города уйдет из кремля. Обе площади недвусмысленно утверждают: центр Заволжья симметричен центру городской части Твери. Как вот на этом ситуационном плане конца XVIII века (мы выделили интересующую нас часть с площадями):

В строгой ориентации на кремль наши заречные слободы несколько отличаются от других городов Верхнего Поволжья, где тоже есть «малые» стороны, и тоже по левому, пологому берегу Волги. В низовских городах центры заречных слобод менее зависимы от кремлей – но и Волга там шире, и берега имеют более сложный рельеф (один берег горный, другой луговой), и привязка центра заречья идет к единственному обычно крупному перевозу через реку. А перевоз обычно устраивался с посада, а не от крепости.

В Твери «горный» и «пологий» - понятия к берегам применимые довольно слабо, а берега расположены близко. Средневековый город, когда находился в ситуации, близкой к идеальной (то есть в XV - 1 половине XVI вв., во времена своего расцвета), плотно застроил берег именно напротив кремля, примерно от устья Мытного ручья (само его название говорит о границе, таможне) до Большого Перевоза. По нашему – это от створа улицы Благоева до створа улицы Коноплянниковой. Недавние раскопки археологов показали, что именно напротив кремля (в районе современного Городского пляжа и Заволжского парка) когда-то существовала плотная городская застройка. Она, по правилам того времени, не стеснялась спуститься к самой воде, была готова терпеть связанные с этим неудобства, подновляться после сильных половодий, она шла линиями улиц там, где теперь существует только «прибрежная защитная полоса». Она была гуще всего против кремлевских стен. Кремль был точкой ее притяжения, и - удивительно - сталинская представительская застройка свидетельствует, что это притяжение жило еще в 1950-х гг.

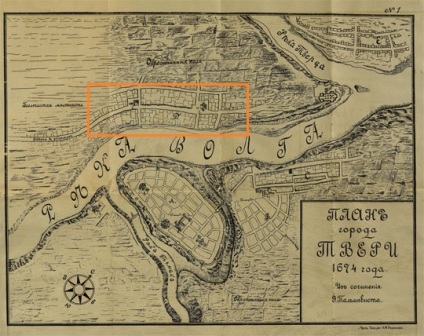

Вот, пожалуй, самое раннее графическое свидетельство этого - план Эрика Пальмквиста (1674) - искомый район обведен.

Приведу еще один сохранившийся пример этой «кремлецентричности» тверского Заволжья. Как известно, здесь поблизости расположен любопытный туристический объект – музей тверского быта. Посетители этого музея, разумеется, замечали, что главный дом усадьбы Арефьевых, единственный в Заволжье и во всем городе дом, свободный от регулярной планировки, который сейчас имеет адрес по улице Нахимова (она же бывшая Арефьевская), стоит к этой улице задом. Я бы даже сказал, он стоит к этой улице вопиюще задом. Задом и углом. Последнее более объяснимо. Дом ориентирован по основным сторонам по протекавшему здесь небольшому безымянному ручью. Но в остальном тогда, в 1762 году, у Алексея Григорьевича Арефьева был полный выбор – разворачивать дом к ручью лицом или задом. И то, и другое не запрещалось русской традиционной планировкой – можно было спустить к речке свои баньки и хозяйственные постройки, можно было развернуть к ней красные окна. Арефьев выбрал второе. Это второе означало ориентацию на городской центр, а поскольку кремля и на тот момент уже не было, то - на Спасо-Преображенский собор. В этом выборе богатейший тверской купец своего времени зафиксировал всегда имевшее место в тверском Заволжье тяготение не к какому-то своему локальному центру, а к центру общегородскому.

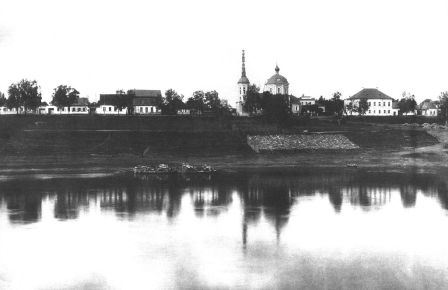

Для нас сейчас, смотрящих на городскую панораму Заволжской части Твери откуда-нибудь из городского сада (см. предыдущий очерк Genius loci), панораму побитую, но все-таки сохраняющую известный ритм вертикалей, она кажется единой. Линия сталинских трех-, четырех- и пятиэтажных домов, разбавленная хрущевками, в которую пытаются встроиться уцелевшие храмы, начинается от устья Тверцы и продолжается, насколько хватает глаз, за Старым мостом. И весь этот район кажется довольно понятным. У него есть сдвоенная ось – набережная Афанасия Никитина (она же Первомайская, она же просто Заволжская) и улица Горького (она же Верховская). Эта ось задана Волгой и ее мостами. Представить, что когда-то здесь было нечто другое, более сложное, почти невозможно. Даже у С.М. Прокудина-Горского этот вид - почти тот же:

Но было. Средневековый Заволжский посад – это пространство, имевшее четкие границы, не совпадающие с естественными. Он ограничивался, с восточной стороны, межой, которая примерно шла по линии упомянутого безымянного ручья у будущей усадьбы Арефьева (музея Тверского быта) с юга – Волгой, а с запада отдельными слободками досягал чуть ли не до позднейшей Петербургской заставы. Северная его граница уходила чуть ли не за речку Соминку и рыхло переходила в поля. Но восточная граница соблюдалась лет триста (а это ведь чудовищно длительный срок – с XIV века почти до конца XVII-го) с неожиданной тщательностью. Более того, единственный блок достаточно полно сохранившихся документов о жизни города Твери периода до Смуты (2 половины XVI в.), фиксирует именно этот земельный спор: о меже посада и Отроч монастыря. Монастырская территория начиналась за упомянутым ручьем, и слободки Отроч монастыря только после секуляризационных мероприятий царя Алексея Михайловича начали встраиваться в городскую ткань. В период постройки усадьбы Арефьевых процесс встраивания в целом завершился. Лишь некоторые отголоски древнего деления дожили до наших дней. (О них - в последующих главах).

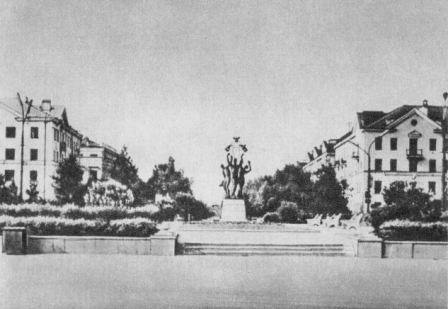

Пока же вернемся к историческому Заволжскому посаду. Мы уговорились, что будем считать им пространство от улицы Благоева до улицы Коноплянниковой, не локализуя жестко его северную границу. Кажущаяся хаотичность и случайность современной застройки этой территории уменьшится, если мы сравним, как, когда и чем застроены соседние кварталы. Сразу будет заметно, что только одна площадь в Заволжье сохранила парадность и репрезентативность – это площадь Мира. Едва ли случайно, что из трех площадей-карманов, образованных по регулярному плану Заволжья 1773 года, настоящей площадью осталась только эта - центральная "противокремлевская". Правда, «карман» 1773 года предполагал размер площади вдвое меньший, предполагал сплошную застройку по Верховской улице, не включавшейся в ансамбль площади. И это понятно – мелкий масштаб не позволял участвовать в ансамбле площади домам по этой, довольно отдаленной от реки улице. Но заметно по старым фотографиям, что дома вокруг церкви Вознесения за Волгой – крупные, а площадь – вполне сложившаяся. С перестройкой этой площади в середине XX века и появлением жилых домов на углах улицы Мусоргского, ситуация изменилась. Вырос и «карман» площади, сложился новый ансамбль, к сожалению, уже без церкви. Такой она была:

Такой стала после реконструкции в начале 1960-х гг.

Трудно объяснимо, если не знать, что так сложилось исторически, почему сталинская неоклассическая застройка улиц Горького и набережной Афанасия Никитина ограничена исключительно площадью исторического посада. С одной стороны, объяснение этому есть – военные разрушения. Но война освободила большие площади и в других местах Заволжья, а как раз в указанном районе пришлось многое сносить. Многоквартирные же дома в 1940-1950-х гг. стали строить именно здесь. Более того, некоторые из них (например, военное НИИ) начали строиться еще до войны, когда никаких внешних разрушителей еще не было в помине.

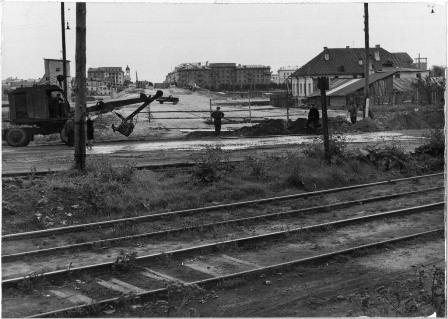

Одним словом, мы видим, что советская застройка Заволжья, сознательно или нет, утвердила особое значение территории, прилегающей к современной площади Мира. Даже если бы не было войны, фактическим центром района становился именно этот округ, несмотря на все заявления генпланов предвоенных лет о новом центре на устье Тверцы и у второго моста. Мост, который в реальности появился в 1953-1956 гг. («Новый»), предполагался уже в середине 1930-х гг. Он, однако, не вызвал в Заволжье никакой градостроительной деятельности перед своим появлением. В отличие, кстати, от правого берега. Там все дома по будущему Тверскому проспекту уже были в чертежах к 1941 году. Ничего подобного в Заволжье не произошло. Мост вызвал здесь лишь гибель нескольких очень красивых старинных купеческих усадеб, а на их месте позже выросли безликие хрущевки. Фото конца 1950-х гг. (Из коллекции музея городского электротранспорта, с сайта transphoto.ru)

Вообще, весь съезд с Нового моста в Заволжье получился на редкость «никакой» в градостроительном отношении (в отличие от съезда с этого же моста в Загородье).

Случайность? Дух места? Как знать…

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci |

Для печати

К началу |

|