2015

Проблемы наследия в маленьких городах имеют свою специфику. Как правило, здесь нет проблем с точечной и высотной застройкой. Но это единственное, чем может «похвастаться» городок с населением в пять-десять-двадцать тысяч человек. Все остальные проблемы – самовольные пристройки, порча и замена подлинных архитектурных деталей, коммунальные проблемы – здесь присутствуют в полном объеме. Как правило, на такие «мелочи» в провинции никто не смотрит: и без этого хватает забот. И, как правило, вкус у современных обитателей исторических домов в провинции отсутствует напрочь.

Старица – как раз типичный тверской провинциальный городок. Она всегда была очень небольшой, ее население не превышало десяти тысяч человек. Но при этом со времен Тверского княжества (это показали раскопки в Успенском монастыре) застройке ее была присуща известная «элитность» и, во всяком случае, очень выраженное своеобразие. Последнее видно даже неспециалисту: обилие белого камня в фундаментах, подклетах, подвалах, есть даже целиком белокаменные постройки (не только церкви). Камень придает Старице то ли «античный», то ли «романский» характер. До недавнего времени здесь хватало мастеров-белокаменщиков, и последние имели настолько высокую квалификацию, что исполненные ими архитектурные детали можно экспонировать в музеях.

Специфика города, расположившегося буквально поверх каменоломен, предопределила большое количество каменных зданий, появившихся тогда, когда более многолюдные и уж никак не более бедные Бежецк или Белый были целиком деревянные. Местное купечество к концу XVIII века могло позволить себе каменные дома изрядного размера и с изрядной выдумкой построенные. Уже к началу XIX века их было больше полусотни, многие из них сохранились, причем прогулки по историческому центру этого городка оставляют ощущение, которое, вероятно, испытывали когда-то путешественники по Риму и Константинополю, когда во дворах какого-нибудь цыганского квартала (кстати, в Старице огромное количество цыган) можно было встретить руины императорского дворца.

Ну, дворца – не дворца, а достаточно всякого интересного, чтобы привлечь в Старицу если не толпы, то множество романтических искателей русской провинциальной красоты. И действительно, в выходные туристов в городе много – и самостоятельных, и организованных. Огромное большинство их, правда, идет строго по маршруту монастырь-музей-городище. То ли времени у них на другое не хватает, то ли упомянутых артефактов с лихвой хватает на необходимый набор впечатлений, но город рассматривают немногие.

И он тихо исчезает, мало или вовсе не узнанный. «Мину замедленного действия» заложило под него советское время, сначала изничтожившее старых хозяев роскошных купеческих домов, а потом превратившее сами дома в коммунальные квартиры. Когда-то коммунальные квартиры выглядели неплохим вариантом жилья, но уже лет двадцать, если не больше, там проходит деградация жилищ, связанная со стремительной люмпенизацией социального слоя, квартирующего в них. Все, кто был инициативен и мог заработать, постарался выбраться из ветшающего коммунального «счастья». Последнее же ветшало и ветшало, превращаясь в откровенные трущобы. И наконец, пробил «час Х» - началось расселение ветхого и аварийного жилья.

Читатели градозащитных блогов и сайтов хорошо знают, чем эта программа обернулась для памятников. Как правило, между расселением дома и его потенциальной отдачей новому пользователю (в такой провинции как Старица это случай очень редкий) имеет место такой временной зазор, в который здание доводится до состояния руины. Иначе говоря, если здание нельзя снести по закону, его можно оставить как есть. Спустя некоторое время снос такого здания, пусть и выдающегося по своим архитектурным достоинствам, будет восприниматься жителями как безусловное благо. Ибо увидеть в полусгоревшей, разграбленной и заваленной бытовым мусором руине постройку великого архитектора сможет только специалист, каковые на здешних улицах редки и ничего не решают.

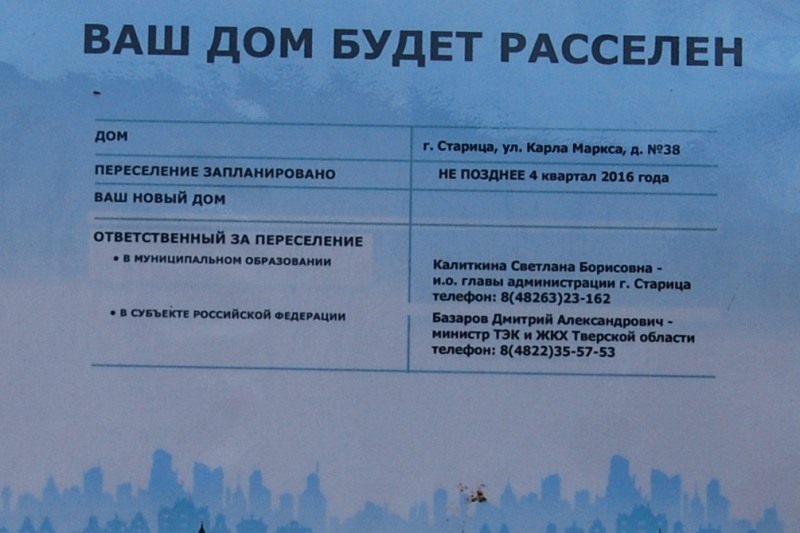

Перед вами три стадии одного процесса. В Старице он имеет еще «табличное» выражение с указанием даты смерти здания. Вызывает ли у жильцов дома такая афиша особо нежные чувства к администрации, сказать не беремся – возможно, и вызывает. Если бы речь шла о предвоенном бараке в рабочем поселке, никаких вопросов бы вообще не возникло, а реакция была исключительно положительной – жить в ветхой коммуналке действительно очень тяжко. Но расселяются здания, которые являются если не символом Старицы, то ее лицом и лицом неповторимым.

В первом случае здание еще не расселено. (ул. Карла Маркса, №38). Это хороший пример провинциального ампирного особняка, построенного по образцовому проекту 1812 г., к созданию которого приложил руку великий Карл Росси. Если конкретно этот дом Росси, очевидно, не видел, это никак не отнимает у его строителей высокой культуры кладки и обработки белого камня. Последним дом становится специфически старицким, выделяясь на фоне аналогичных домов в других городах.

Внутри он пока обитаем – до 2016 года. Что будет дальше? А вот что:

Как видим, здание расселено только что – в конце 2014 года. Дом этот по улице Маршала Захарова, 36 – исключительный даже по старицким меркам. Его первый этаж – это высокий двустолпный белокаменный зал, соперничающий по красоте с трапезной Успенского монастыря.

Он полностью аналогичен такому же залу такого же времени в особняке, входившем в состав новоторжского завода Каттербаха, и это, в частности, дает дополнительные основания для его датировки рубежом XVIII-XIX вв. Что это было точно, сказать сложно, уверенно можно говорить, что хранились здесь дорогие товары, если ради них был построен такой объект. Выезд жильцов напоминал бегство, и человеческий жилой дух еще не успел выветриться из этих стен.

Разумеется, мародеры тут уже побывали. Первым делом они постарались уничтожить печки, в которых у нас принято искать клады. Разгрому подверглись и надворные постройки. После всего этого вероятность, что у здания будет счастливое будущее, исчезает на глазах.

А вот и итог, третья, так сказать, ступенька в пустоту. Это еще один дом середины XIX века – №28 по той же улице. Бывший дом.

Еще три года назад он был домом, таким же расселенным и опустевшим. Здесь даже сноса в строгом смысле не было – типа «само сломалось», дернули лебедкой за фасадную стену - и вот результат. Белокаменные подвалы еще стоят, а вот стены были обрушены - тихо, без шума и огласки.

Так местные власти решили «проблему» травмоопасности ветхого здания. Кстати, все три дома в начале 2000-х были выявленными памятниками. Но по новому списку объектов культурного наследия этот дом уже не числится. Тихо вычеркнули. Ни приказа, ни даты - пустота... От дома осталось еще не меньше половины. Многое и сейчас поддается почти полному восстановлению. Но зачем?

Примерно так после войны колхозное руководство взрывало крепкие церковные здания, часто – великие образцы архитектуры, поскольку якобы не имело средств, например, на… доски для устройства кровли (скажем, после того, как в войну крыши оказывались повреждены). Даже копеечный ремонт, чтобы устроить из бывших храмов полноценные сараи, делать было часто просто лень – легче сломать. Нынешняя власть в полной мере продолжает эти традиции. Но только сараи уже не нужны. Уже вообще ничего не нужно.

Кстати, не стоит думать, что проблема такого "тихого" уничтожения памятников стоит только перед Старицей. Очень похожая картина наблюдается и в других исторических городах, о чем мы еще расскажем.

|

Метки: разрушение снятие_с_охраны |

Для печати

К началу |

|