2015

Знакомые хоть немного с тверской историей читатели уже неоднократно замечали, что мы пока не касались доброй половины исторического Заволжья в районе вдоль берега Тверцы, а также и места, которое занимал Отроч монастырь. Это не означает, что там нет нечего интересного или у автора есть какое-то особое предубеждение против именно данной точки исторического города. Более того, я уже слышу голоса некоторых любителей исторической Твери, недоумевающих, почему при обсуждении «откуда есть пошло» тверское Заволжье, я не словом не обмолвился о древней тверской обители.

Исправляюсь. Теперь мы как раз об этом районе и поговорим.

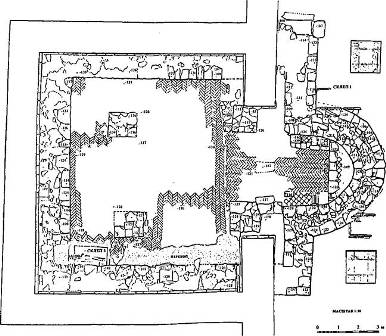

Отроч монастырь появился в середине XIII века. Это показали археологические раскопки, проводившиеся в его соборе около двадцати лет, хотя и с перерывами. Результаты получены очень важные. Во-первых, рухнула гипотеза о первоначальном основании Твери именно здесь. Оказалось, что мыс при впадении Тверцы в Волгу мало заинтересовал новгородцев как место возможной крепости, а их оппоненты – ростово-суздальские князья в 1 половине XII века сразу предпочли правый берег Волги, то есть место, где и был позднейший тверской кремль.

Во-вторых, монастырь оказался, по данным этих раскопок, сразу после основания богатым и привилегированным. Это, конечно, и так было известно из письменных источников, но источники относились к XVII веку и несли на себе изрядный налет поздней фольклоризации, а потому перепроверить их было нужно обязательно. Но их данные подтвердились: уже в конце XIII века новоустроенный Успенский Отроч монастырь обзавелся каменным собором, остатки которого были найдены под трапезной существующего храма 1722 года.

Так что сомневаться в высочайшей поддержке обители на самых ранних этапах ее существования не приходится. И что было не менее важным открытием: под фундаментом древнего собора оказался сразу материковый песок – то есть обитель возникла на пустом месте.

Я не буду пересказывать позднюю легенду об основании монастыря: романтическую историю любви отрока Григория к будущей княгине Ксении желающие найдут в любой популярной книжке, тем более, что сам сюжет ее является литературной переработкой традиционного свадебного обряда (со всеми вытекающими последствиями относительно реальной подоплеки описываемых в "Повести о Тверском Отроч монастыре" событий).

Однако время постройки монастыря "Повесть" сообщает верное. Конечно, о деталях историки и археологи продолжают спорить, но здесь нет возможности вдаваться в подробности дискуссии. Нет у нас возможности и расписывать исторические приключения Отроч монастыря. Приключения продолжаются и по сей день: резонанс от уничтожения настоятелем Успенского собора Петром (Танашкиным) уникальной живописи 1799 года в 2009-2010 гг. получился даже на российском уровне довольно широкий. Но настоятель ни разу не усомнился в правильности содеянного. Он искренне уверен, что претерпел нелегкое искушение, но с честью вышел из него, отвратив козни всяких защитников культурного наследия, в его глазах ничем не отличавшихся от бесов. (Подробнее здесь и здесь):

Современная застройка жестоко прошлась по устью Тверцы. Желающим найти хоть что-то подлинное и хоть как-то представить себе, как тут было полвека назад, нужно выйти по улице Горького к Тверце. Здесь еще остались несколько перестроенных частных домов конца XIX - начала XX в.

Жители этих домов в начале 2000-х гг. героически отбились от застройщиков. Более того, им удалось сделать почти невероятное – отстоять участок на современной улице Горького напротив церкви Троицы за Волгой от застройки торговым центром. Низкий им поклон. Их участки – это остатки территории, являющейся абсолютным лидером по отражению в письменных источниках о Твери, начиная с времен, практически восходящих к периоду Тверского княжества. Здесь находились слободки Отроч монастыря.

Слободки отличались от посада тем, что эти земли были «обелены», то есть выключены из налогообложения в пользу великого князя (князей). «Севшие» на монастырскую землю «сироты» освобождались от дани, список которой к началу XVI века был внушителен. Только самые крупные из них: «ям, подвода, тамга, осьминичее, сторожевое, писча, корм, медовое и всякое дело княжее и дворовское». До времен Ивана III этот список, а равно и судебный иммунитет соблюдались довольно строго. Так что интерес селиться на монастырской земле был. При Иване IV и первых Романовых положение несколько изменилось, государство ограничило права большинства монастырей на их вотчины, так что «сидеть» на монастырской земле стало для «сирот» не так выгодно. Гораздо интереснее стало понемногу с нее воровать, заручившись молчаливым согласием своего помещика или даже представителей государственной администрации.

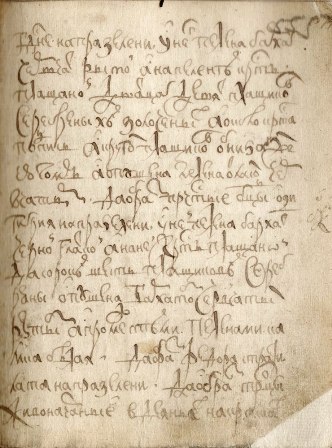

Но Отроч монастырь был вотчинником довольно крупным, в случае явного нарушения закона его архимандриты жаловались на самый верх. Уже жалованная грамота обители, впервые данная в конце XIII - начале XIV вв., святым Михаилом Ярославичем Тверским и уже в 1362 году подтвержденная князем Василием Михайловичем вкупе с остальными представителями тогда многочисленной тверской княжеской семьи, показывает, что к 1360-м гг. монастырь начал испытывать давление расширяющегося города. Поэтому обители приходилось неоднократно отстаивать свои интересы. Грамоты на свои земли монастырь аккуратно подтверждал, выправлял новые. Однако, «в 116 году (1608 – П.И.) как был вор в Тушине… прежний… Отроча монастыря архимандрит Филофей поимал казну монастырскую всю, ризницы и ризы и книги и паникадила и… многие крепости (т.е. грамоты – П.И.) свез с собою к Москве, и в литовское… розорение та казна монастырская… погибла, а тот… архимандрит Филофей в тож разоренье с Москвы сшол безвестно». Лишь в 1630-х гг. обитель активно занялась восстановлением утраченного, хотя к тому времени «которые были братья старинные, и те… побиты, а иные розбрелись безвестно». Оказалось, однако, что кое-что в Москве все же уцелело, так что решение архимандрита Филофея бежать в столицу было верным (чтобы там ни случилось в итоге с ним самим), потому что в Твери все погибло. В Москве же уцелели остатки архива монастыря, в том числе – старейший клочок описания города Твери 1543-1544 гг. Хотя уцелевший фрагмент касается лишь монастырской территории, он все равно имеет большую ценность: ничего подобного ни по одному другому посаду в Твери не осталось. (Фрагмент писцового описания ниже дан как иллюстрация - это описание Костромы, но примерно того же времени):

Итак, в 1543 году писец Иван Заболоцкий «с товарыщи» начал описывать город Тверь. В том числе была описана «слоботъка Отроческаго монастыря за Волгой». 119 ее дворов плотно располагались по двум основным улицам и нескольким переулкам и тупикам. Обе эти улицы – Козьмодемьянская и Пречистенская, позже в грамотах иногда фигурируют как отдельные слободки. Застройка была в XVI веке настолько плотной, что отдельно описаны «полянки» - позже здесь не будут так подробно описывать землю вплоть до XIX в. Межа монастырской земли проходила «от Волги реки Киликейским ручьем», похоже, что тем небольшим овражком, который отмечен на старых картах как ручей в кварталах между современными улицами Волынской и Нахимова. Ручей впадает в Волгу и сейчас, но заключен в трубу. Правда, у самого ручья в сторону монастыря межа была отодвинута в 1584 году («и ныне писцы наши… взяли… в Пречистенской слободке по обе стороны улицы по Киликейскому ручью»). Взамен этой земли писец Меркурий Щербатов со товарищи отписали монастырю другие территории. Именно эта коллизия с переносом межи и «взятьем на государя» Пречистенского прихода и является той счастливой случайностью, которая сохранила для нас подробности о местной жизни XVI- начала XVII вв. Так что опять приходится благодарить церковь: не будь ее, никаких документов о жизни тверского посада раннего периода не сохранилось бы вовсе.

В лучшие годы на монастырской земле были два прихода и четыре церкви: Пречистенский приход включал два храма. Первый из них видимо, так часто в быту назывался просто «Пречистая-круглые-двери» (мы не знаем, откуда взялось такое название), что источники путаются, был ли он Рождества или Успения Богородицы (в самой ранней писцовой книге 1584 года и в актах начала XVII века он назван Успения, в 1626 году - Рождества, а в середине XVII века опять Успения, хотя храм не перестраивался). Второй храм этого прихода был в честь Положения Ризы Богородицы. Козьмодемьянский приход включал храм святых Косьмы и Дамиана и другой – мученика Иоанна Воина. Только этот последний храм уцелел доныне как придел в Троицкой церкви 1730-х гг. Правда, и Пречистенский приход Смуту пережил, его поп, «что у круглых дверей» упоминается в актах 1 половины XVII века. Но великая чума 1654 года уменьшила на треть население Твери, храмы запустели и более не возобновились. Даже место их потеряно.

Чтобы понять хотя бы, в какой стороне их искать, у нас есть маленькая зацепка: в 1613 году лучшие люди от «пречистенских прихожан», в том числе и Иван Орефьев, выступили поручителями при составлении «дозорной памяти». Правда, в 1626 году в писцовой книге Арефьевы не зафиксированы, но это могло быть вызвано разными причинами, в том числе смертью упомянутого Ивана Орефьева, а его вдова не выделяется для нас среди прочих посадских. Пречистенский приход в 1618 году насчитывал восемнадцать дворов домохозяев, расположенных по соседству. Так как место жительства Арефьевых известно нам очень хорошо, то и остатки их древних приходских церквей нужно искать где-то поблизости от пересечения улиц Горького и Нахимова.

Бедствия конца XVI-XVII вв. чрезвычайно уменьшили здешнее население. Там, где в середине XVI века в двух приходах было 119 дворов, в 1626 году оставалось лишь 22-23, и это было, по масштабам минувшего разорения, еще очень даже неплохо. С такой численности «стартовало» ставшее в XVIII-XIX вв. многочисленным и знаменитым заволжское купечество.

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Заволжье |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть XXXVII. Посад за Волгой

- "Genius loci". Часть XXXVIII. Купеческое Заволжье

- "Genius loci". Часть XXXVIII. Купеческое Заволжье