2015

От слободок Отроч монастыря, существовавших с XIV столетия, сохранились только несколько домиков в начале улицы Горького. Эти домики появились хотя и на месте старых, но сравнительно поздно. Зато церковь, гордо поднимающая свои золотые купола на большом старинном холме, - настоящий житель древней слободы, еще прежней, дорегулярной. Церковь Троицы, что за Волгой, как гласит официальная справка, построена в 1733-1737 гг. на средства купцов Матвея и Алексея Григорьевичей Арефьевых, особенно последнего, является одним из лучших храмов Твери 1 половины XVIII века, с подчеркнуто нарядным убранством, классический образец местного варианта нарышкинского стиля («нарышкинского барокко»). (фото Артема Артемова).

Большая (даже очень большая по меркам XVIII века), Троицкая церковь вызывала у всех жителей Заволжья законную гордость. Именно сюда, несмотря на неудобства, связанные с переправой через разлившуюся по весне Волгу, обязательно на Духов день прибывал тверской епископ в XVIII веке, игнорируя древнюю святыню – Белую Троицу в Затьмачье. Здесь все было богато, модно, благолепно. Алексей Арефьев извел на его украшение очень большие для тверского купечества средства, и спустя многие годы прихожане повторяли благочестивый рассказ, как купец этой стройкой дал возможность заработка горожанам в голодный 1733-1734 год, чем спас многих от смерти. Храм вмещал всех богомольцев. Именно массовый выезд сюда большей части населения Твери, включая архиерейских служителей, на Духов день 12 мая 1763 года и привел к тому, что потушить занявшуюся огнем кровлю на архиерейских палатах в кремле оказалось некому.

Последствия того знаменитого пожара конкретно Троицкую церковь, что за Волгой, затронули мало. По-прежнему продолжались сюда крестные ходы. По-прежнему местное купечество не забывало жертвовать на благоукрашение. Правда, в 1773 году два пожара подряд сильно проредили слободки Отроч монастыря, но, кажется, церковь они почти не задели. Принятый после этих пожаров регулярный план оставил храм на площади неправильной формы, не застроенной в сторону Тверцы, дополнительно подчеркнув его большое значение для формирования панорамы посада со стороны этой реки. В 1817 году появилась пышная роспись школы прославленного тверского мастера Самсона Пешехонова (достоверно известно, что для храма заказывались иконы его мастерской, роспись датируется тем же периодом и приписывается этому же мастеру на основании анализа ее стиля и манеры письма).

Внешний облик храма при переделках менялся мало: даже на стенах нового придела в честь иконы Казанской Богоматери в 1830-х гг. были точно воспроизведены первоначальные наличники с гирьками на разорванных фронтонах, головками путти в тимпанах и «факелами»-шишками на завершениях колонок.

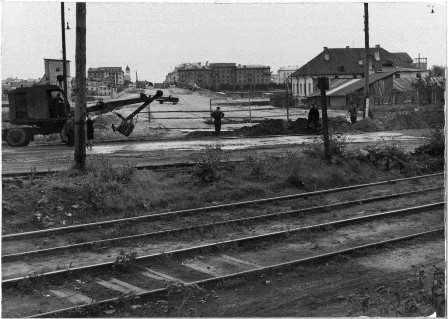

Конечно, разворот храма от строгой ориентации запад-восток, так удачно использованный инженером П.Ф. Богомоловым при строительстве моста в 1931 году (старый инженер стремился спасти храм в советскую безбожную эпоху, и это ему блестяще удалось), не для моста задуман. Достаточно сравнить этот разворот троицкого алтаря на северо-восток, например, со строгой ориентацией по сторонам света Успенского собора Отроч монастыря или церкви Воскресения (Трех Исповедников), чтобы понять, что здесь, конечно, остаток какой-то градостроительной ситуации, давно исчезнувшей. Попробуем ее расшифровать. (Ниже фрагмент фотографии Максима Дмитриева).

Меньше всего, конечно, это место напоминает сейчас об очень старой слободе с церковью в честь святых Косьмы и Дамиана, бывшей здесь еще в великокняжеские времена. Почитание святых-покровителей кузнецов было в средневековой Твери настолько значительным, что козьмодемьянские храмы были основаны на всех посадах (не говоря уже о церкви на месте собора). Можно даже вообразить, видя их многочисленность, что и сам город основан какой-то общиной кузнецов или, на крайний случай, больших почитателей этих святых. В общем-то это так и есть, учитывая свидетельства иностранцев, того же Петра Петрея 1611 года, отмечавшего, что в Твери живут «лучшие и искуснейшие во всей земле кузнецы, которые куют железо и медь». До наших дней, правда, ни один козьмодемьянский престол в Твери не дожил, все они были или переосвящены или исчезли без следа. Вот и здесь Козьмодемьянский приход стал Троицким.

Как точно шли улицы древней слободы, мы, конечно, не знаем. Но наблюдение за направлением разворота оси Троицкой церкви как «маячка» старой планировки показывает, что эта ось развернута на храм Трех Исповедников, иначе говоря, к перевозу через Волгу у места нынешнего памятника Афанасию Никитину. С неизбежной поправкой на кривизну, тупички и площадки, мы получим трассу старой улицы, описанной уже в 1626 году. Она пересекала тот самый ручей (Киликейский), на котором стоит арефьевская усадьба, а затем дугой, выгнутой уже в поля и огороды («на всполье») подходила к перевозу. Попутно она пересекала в XIV-XVI вв. такой любопытный объект как псарня и при ней слободку псарей. У псарей был свой собственный храм – Параскевы Пятницы, «что у псарни», именно его престол, но сменивший в конце XVII века посвящение на «трех святых исповедников Гурия, Самона и Авива», хорошо известен большинству жителей современной Твери, едва ли догадывающихся вообще о существовании здесь когда-то великокняжеской псарни.

К слову, если кто-то подумает, что псари были теми холопами, которых мы привыкли видеть на картинах, изображающих сцены крепостного быта XVIII-XIX вв., то будет неправ. Псари были настоящей аристократией XV-XVI вв., и они несколько раз упоминаются в писцовых книгах Тверского уезда середины XVI века как местные (хотя и мелкие) землевладельцы. Их жалованные грамоты – только у них к тому времени в неоднократно горевшей Твери таковые имелись на руках – относились к временам Бориса Александровича и Михаила Борисовича Тверских (XV век). Это признак, кстати, того, что в Заволжье не было ни одного большого пожара, подобного катастрофе 1537 года, когда город выгорел так, что в Преображенском соборе от жара сгорели иконостас и (к особенной нашей беде) городской архив на его хорах.

От регулярной планировки 1773 года в Заволжье в этой части осталось не намного больше. Кусок старой Арефьевской улицы (она же улица Нахимсона, целомудренно переименованная в улицу адмирала Нахимова после войны, когда о евреях в революционном движении России предпочитали помалкивать). Улица уцелела в виде двух отрезков, в частности, у Волги остался отрезок в полутора кварталах и с единственным старым домом 2 половины XIX века (№15/10) (во дворе девятиэтажек с магазином на углу, носящем народное название «Шайба»).

Кроме того, остатки регулярной планировки здесь присутствуют в виде небольшого внутриквартального проезда от набережной к Троицкой церкви (церковь видна в его перспективе, если нет зелени). Это часть бывшей Троицкой улицы, плохо и неохотно прижившейся здесь с конца XVIII века, потому что, кажется, ни одна старая улица ей даже приблизительно не соответствовала. Старая застройка ее осталась только на фотографиях.

Советский генеральный план 1940 года еще раз попытался радикально поменять на этой территории все градостроительные ориентиры. Этот план исходил из возможности полного уничтожения старой застройки. Здесь задумывалась, начиная от Речного вокзала, вдоль набережной огромная площадь с очень крупным зданием Дворца Советов (судя по чертежам, вдвое превышающим по высоте даже шпиль вокзала, не то что его объем). В это здание, разумеется, должны были перебраться все областные властные структуры, благо Калининская область превратилась перед войной в административного гиганта. Но, как и его московский собрат, тверской Дворец Советов остался только на бумаге. Хотя именно под него подстраивалось монументальное здание военного НИИ, начатое постройкой перед самой войной.

Удивительно, какое большое (даже гипертрофированно большое) значение придавалось в раннее советское время зданию Речного вокзала.

По числу изображений на открытках и видах города среди советских сооружений он не имеет себе равных. Конечно, это выдающийся градостроительный объект, роскошное здание, несчастная судьба которого в наши дни в чем-то сходна с судьбой Императорского Путевого дворца (хотелось бы, чтобы она также и завершилась счастливо). В городе в 1930- гг. многое строилось замечательное, интересное и большое. Но вокзал был и на этом фоне чем-то особым.

За этим стоял какой-то почти религиозный восторг, появившийся от реализации проекта со строительством плотин на Волге (к 1936-1937 гг.). И, кажется, известный советский фильм с его ликующим, полным захлебывающегося восторга гимном реке и масштабу строительства на ней – того же порядка, что и проект перестройки всего вообще левобережья Твери (уже Калинина), с полным презрением ко всему, что было «до».

Проект такой перестройки Заволжья потерпел крах. Но из него, к большому сожалению, было вычленено и реализовано самое плохое: была полностью уничтожена старая, часто очень старая и капитальная застройка посада. Взамен же явились отнюдь не сталинские дворцы в духе триумфальной неоклассики, а серые хрущевские и брежневские типовые дома, ознаменовавшие конец настоящей архитектуры в Твери...

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Заволжье |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть XXXVII. Посад за Волгой

- "Genius loci". Часть XXXVIII. Купеческое Заволжье

- "Genius loci". Часть XXXIX. Посад, монастырь и слободки