2015

Данный текст – отклик на несколько событий, которые произошли и происходят в нашей области. Тема эта кажется шире и интереснее, чем просто установка неких памятных знаков. Поэтому позволим себе немного поразмышлять.

Последние несколько месяцев мы наблюдаем любопытные процессы, происходящие в маленьких тверских городах, особенно в Вышнем Волочке и Кашине. Здесь по инициативе неформальных общественных организаций и движений осуществляется очень нужное и доброе дело – установка памятных знаков, посвященных, по большому счету, только городскому пространству. Ни к каким конкретным объектам они не отсылают, и праздный турист не сможет, ознакомившись с ними, поднять глаза, осмотреться, потрогать и понюхать что-то материальное.

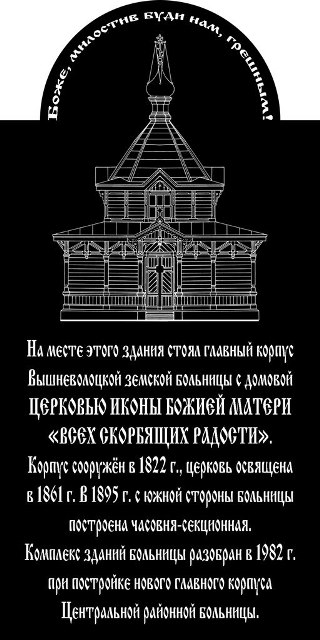

В самом деле, суть вышневолоцкой инициативы, о которой читатели могут подробнее прочесть здесь и здесь – поставить такие памятные знаки, которые должны увековечить места разрушенных городских храмов. Таковых в Волочке, городе позднем, было немного, собственно, ключевых для его ландшафта и было-то всего четыре, а утрачено из них – три. Очень досадные утраты эти, делающие распластанный городской рельеф и вовсе обезглавленным, для каждого настоящего патриота малой родины – как раны на своем теле. Аргумент Дениса Ивлева (который все это затеял с установкой памятных знаков): нужно поставить такие объекты, чтобы в случае чего вопросы не возникали о возможности застроить места церквей (как правило, пустые в советское время) торговыми центрами или новым жильем. Любопытно, кстати, что становится возможной такая постановка вопроса: можно строить, потому что «уже не помнят», что находилось в том или ином месте; ситуация отлична в корне от советской, ибо когда при СССР ставили дома и общественные сооружения на местах храмов, в этом было сознательное богоборчество, но не современный нигилизм.

Так вот, помимо условной утилитарной и практической полезности, размышлений об абстрактном возрождении храмов (едва ли можно говорить об этом в обозримой перспективе), мы наблюдаем желание сделать городскую историю «считываемой» прямо на улицах. Идет человек, натыкается на такую вот штуку, и… проникается некоторой идеей. Между прочим, посыл у этой идеи такой: город сложный, в нем есть письменная история, которую здесь и сейчас можно прочесть.

Денис резко противился идее сократить до минимума текстовую составляющую «табличек», сделав упор на эстетической архитектурной. Архитектуры в табличках, прямо скажем, не очень много. Иногда формы скучновато-шаблонны (впрочем, тут дело вкуса, кому-то нравится). Зато надписи подробны и являются «тяжелой артиллерией» краеведения: это информация, которую легко развернуть до статьи в краеведческом сборнике. Подбор иллюстраций также хорош и может быть заменой покупки целого буклета. В общем, табличку можно долго рассматривать и читать – что, кстати, и происходит.

После установки этих стендов у Дениса и его друзей появились идеи относительно возможности каких-то конкретных небольших шагов по благоустройству города: хотя бы в пределах вокруг тех же памятных знаков на местах храмов. В июне-июле 2015 года были проведены два субботника в городском саду – на Дворцовой площади. Пусть пришло не очень много народу, для Волочка – это нормально. На самом деле получился настоящий прорыв – инициатива снизу и в таком городе, который считался одним из самых «тухлых» в области. Сделано многое, и тут главное, от чего хочется предостеречь – не успокаиваться. Потому что легче всего «почить на лаврах», дескать, я герой, я начал, а дальше дворникам фронт работ намечен. Не будет дворников. Нужно будет самому делать ту же работу сегодня, завтра и потом. А желающих помогать будет гораздо меньше. В общем, мы желаем Денису успехов и постараемся по мере возможности помогать ему.

Что касается города Кашина, то здесь уже несколько лет, как возникла идея с раскруткой «шведской темы». Вкратце, (отсюда информация) «26 июня в Кашине состоялось торжественное открытие памятного камня с мемориальной доской и стендов, посвященных пребыванию в Кашине шведского принца Густава. Это произошло в парке Кашинского техникума на территории бывшего Дмитровского монастыря. Идея создания нового объекта принадлежит Дмитрию Серову, выпускнику отделения туризма Кашинского техникума. Это его дипломная работа, которая стала подарком нашему городу. Работы по благоустройству этой территории начались еще в прошлом году. Ребята из Молодежного совета, техникума и все желающие помочь наводили порядок в запущенном парке, вырубали аварийные деревья, косили траву.

На открытии присутствовали представители органов местного самоуправления, руководство техникума, благочинный Кашинского округа протоиерей Димитрий Кунченко, члены Молодежного совета при Главе администрации, краеведы, журналисты и жители. Теперь гости города могут на месте познакомиться с историей».

Что за этим стояло до того, как подключились власти, деревья немного проредили, а на склоне холма устроили площадку? Во-первых, поиски, за что бы зацепиться для определения, куда же «прописать» в Кашине потрепанного странствиями по европам и так и не принявшего православие шведского опального принца. Во-вторых, осознание, что такого места в принципе не существует. Но дорожка к санаторию «Кашин» – одно из мест, которые сочетают в себе довольно высокую посещаемость, близость к реальному памятнику, связанному с принцем (Дмитровскому монастырю, близ которого он вроде бы и погребен) и близость к центру города (важно для посещения власть предержащими).

В общем, теперь в Кашине есть свой принц – и все не дождавшиеся своих европейских принцев на белых конях бесчисленные ксении годуновы могут посетить эту достопримечательность. И там понять одну важную истину: с принцами в России всегда так бесцеремонно обращались – если не примет русской веры, то или сошлют, или сам помрет безвременно. (Впрочем, если кто-то найдет тут какую-то линию, например, о несчастной любви царевны или просто погрустит над старой тенью – это будет тоже хорошо).

Совершенно не уверены, что в Кашине появится еще сколько-то подобных памятных знаков, но очень этого желаем. Потому что памятник принцу – это здорово. Это исторический текст на улице. Принц никак не тянет ни на духовные скрепы, ни на возрождение монастыря, точнее, отсутствие оного, ни на утверждение каких-то патриотических начал. Это просто факт бытия города, его мифология, причастность к которой делает вообще-то нормальных, но привычно равнодушных к истории его жителей – кашинцами.

Между прочим, выставки и таблички, подобные этой, в Кашине существуют уже не один год – и можно напомнить открытие доски в честь Н.В. Терликова в кашинском соборе в прошлом году, и постоянно проходящие (самодеятельные, но профессионально сделанные) выставки в том же соборе, посвященные святой Анне Кашинской и городу Кашину,

...но они в церковных стенах, направлены на ограниченный контингент посещающих собор туристов. Стенды о принце – обращены принципиально ко всем.

Довольно интересно, что обе акции – в Кашине и Волочке – одинаковые по инициативе, исполнению и результатам. Они 1)не задумывались администрациями и отделами культуры, 2)сделаны лучше, чем если бы делались «ответственными» за это людьми, 3)проходят параллельно конкретным небольшим делам по благоустройству, причем там, где эти дела нужны крайне остро и куда (по уму) должны бы быть направлены все имеющиеся у города на эти программы деньги.

Опыт этот надо изучать и всемерно пропагандировать. Современный горожанин, не читающий книг, однако привык считывать тексты откуда попало. Похоже, мы имеем дело с поколением, которое умеет и привыкло читать только рекламу на улицах. Что ж, если так, почему бы на улицах не быть краеведческим текстам? Главное – цель этого чтения, а она достигается. История начинает менять человека изнутри.

В Кашине пожелаем того же, что и в Волочке: чтобы уборки возле техникума продолжились, а еще – чтобы как можно быстрее начались реальные действия по консервации Троицкого собора Дмитровского монастыря, лучшего памятника XVII века в городе. Между прочим, уборки в роще вокруг Дмитровского монастыря и сейчас – непочатый край. Сделано очень многое, согласны. Но площадку-то нужно поддерживать.

В идеале было бы видеть такую картину: каждый такой самодельный знак, а он может быть на любую краеведческую тему – архитектурную, литературную, военную – вызывает в продолжение какую-то маленькую работу для окружающей этот знак городской среды. Помыть-покрасить-почистить-скосить – не сложно. Зато очень полезно. В России ужасно не хватает горожан, которым интересно быть горожанами, а не кочевниками, насевшими на когда-то красивый город. Поскольку деваться от этих «новых кочевников» все равно некуда (их едва ли не 90% населения наших городов), надо как-то их воспитывать. Вышеприведенный опыт – один из действенных.

|

Метки: акция публицистика субботник |

Для печати

К началу |

|