2015

Мы получили приглашение приехать в Зубцов от Елены Генриховны Позняк, гостеприимной хозяйки дома на старинной улице этого городка, когда-то носившей красивое новгородское название «Людогоща». В советское время улица, как водится, стала обычной типовой улицей Ленина. Предмет нашей экскурсии – дуб, растущий на границе ее участка, старинный, как минимум, полуторастолетний. Это одно из очень немногих старовозрастных деревьев, уцелевших в Зубцове. Нижеследующий текст посвящен именно этому дереву, познакомиться с которым поближе мы и приглашаем наших читателей.

Дуб оказался действительно чудесный: мощный, красивый; диаметром около 3,5 м на высоте полутора метра, и порядка двенадцати метров в высоту.

И район здесь очень симпатичный, хотется даже сказать - заповедный. На улице Ленина на этом отрезке у 50 квартала около десятка старинных зданий, но в только что выпущенный 4 том «Свода памятников архитектуры и монументального искусства России», посвященный Зубцову, они не вошли – хотя по каким причинам, непонятно. Дома конца XIX века, редкие образцы деревянного зодчества этого региона, их так немного сохранилось после войны…

Война прошла по этой земле жестоким, кровавым катком. Те несколько дней в августе 1942 года, когда бои шли непосредственно в городе, запомнились выжившим как самый страшный эпизод в жизни. Немного осталось выживших тогда (они были в сорок втором детьми), совсем немного уцелело и зримых следов тех лет в Зубцове. В целом, от города осталась где-то четверть, а в так называемой «второй части» (по факту – в административном центре) сгорело почти все. Гостиный двор, купеческие особняки, старейшая в городе Троицкая церковь – все это на фотографиях 1942 года предстает в виде обгорелых стен, зияющих дырами от пуль и снарядов. Скажем, эта фотография торговых рядов (Гостиного двора) 1942 года Д. Чернова с сайта Российского государственного архива кинофотодокументов.

Контраст между этим ужасом и тем видом очаровательного зеленого городка, что запечатлел в 1910 году С.М. Прокудин-Горский на первых русских цветных фотографиях, очень разительный.

И все-таки перед нами не Белый, уничтоженный до стадии «выжженной земли», и даже не Ржев, сожженный, но недобитый из-за необходимости немцев скрытно оставлять его развалины. В Зубцове сохранилось довольно много ориентиров для сличения фотографий Прокудина-Горского с современностью. А до начала 2000-х годов восстановленные после войны улицы сохраняли, если не полностью вид, то ландшафт и дух старой застройки. Теперь-то ужасная строительная мода докатилась и сюда, сильно испортив еще недавно очень стильный и уютный городок.

Присмотримся вот к этому фрагменту снимка. Троицкую церковь после войны, как водится, разобрали на хозяйственные нужды, от Гостиного двора остался куцый кусочек в четыре оси (крайних справа на снимке). От особняков осталось немногое – только белый особняк купцов Посохиных и при нем флигель (в нем сейчас краеведческий музей) дошли почти без изменений. Однако сохранился и ближайший к гостиному двору справа и на фотографии до половины им закрытый двухэтажный дом с мезонином (на каменном первом этаже, на фото он серо-синего "дикого" цвета с заметными белыми наличниками). Дом сохранил свой нижний этаж (в этом объеме, восстановленном как самостоятельное здание, сейчас продовольственный магазин). Вот такой он сейчас (выкрашенный в розовый цвет; ни в число памятников, ни в "Свод" он тоже, почему-то не вошел):

А таким стал после войны Гостиный двор - остался только его фрагмент с северной стороны, надстроенный в 1930-х (?) гг., а в 2000-х сильно обезображенный - с него стесали руст и почти все наличники:

Благодаря этим двум соседним зданиям, уцелевшим до настоящего времени, можно точно определить точку, с которой снимал великий русский фотограф. Соединив на современной яндекс-карте угол гостиного двора и центр фасада вышеупомянутого дома, в проекции получим место съемки:

Это склон Полустовой горы, но не в районе современной смотровой площадки, а чуть дальше и выше – там, где устроены бетонные ступени, символизирующие четыре военных года. Это важно для нас, так как позволяет точно определить и наш дуб среди других старых деревьев на этой фотографии. Обозначив дуб стрелкой на яндекс-карте и соединив его с "точкой фотографирования", получим ориентир для обнаружения дуба на фотографии 1910 года. Дуб стоит точно напротив юго-западного угла современного обрубка гостиного двора. Таким образом несложно высчитать место, чуть выше которого надо искать это дерево на фото у Прокудина-Горского. И вот этот дуб на еще более увеличенном фрагменте той же его фотографии (на увеличенном фрагменте он называется «в» - это не просто моя прихоть, дуб в семье Елены Позняк зовут «Венедикт», но это, конечно, неофициальное имя).

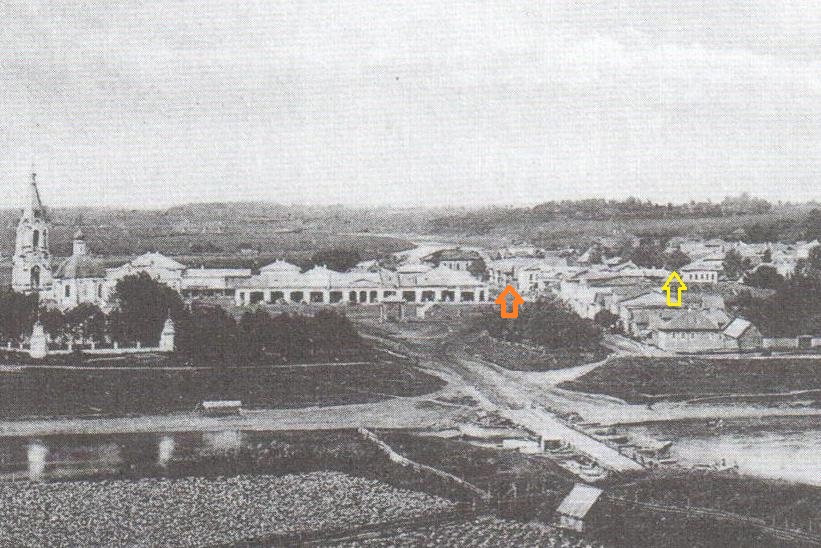

Любопытно, что мы видим здесь довольно большой зеленый островок на фоне довольно редкой внутриквартальной растительности в других частях города. Здесь был один из немногих обнаруживаемых в Зубцове городских усадебных парков. Что касаемо его истории, то известно, что усадьба на месте нынешних домов №№18 и 16 по улице Ленина принадлежала на протяжении, как минимум, века с середины XIX столетия зубцовской семье Статных, но были ли они дворянами или входили в образованную часть местного мещанства, сказать пока затруднительно. Дуб – единственное, что сохранилось от их усадьбы. К большому сожалению, Зубцову не повезло на дореволюционных фотолетописцев, даже самый центр почти не запечатлен фотографами. Вот здесь, на черно-белой открытке 1912 года издания Н. Логачева (из каталога "Зубцов на старых открытках" Тверь, 2006) можно, увеличив фрагмент, представить, что тут было несколько двухэтажных деревянных домов. (Оранжевая стрелка указывает на усадебный дом, желтая - на интересующий нас дуб, тогда заметно уступавший другим деревьям парка в размере, особенно дубу слева, который мы на увеличенном фрагменте Прокудина-Горского обозначили буквой "а")

Сам усадебный дом немцы в 1942 году разобрали на свои блиндажи, готовя укрепленные полосы обороны. Построенные здесь после войны дома были перевезены из деревень. Судьба у парка была такая. Перед войной тут еще оставались как минимум три старых дерева – два дуба и, вероятно, липа. Второй дуб («а» - на фрагменте фотографии Прокудина-Горского) чуть левее. Липа – видимо, чуть ближе к нам между ними. Где-то между этими деревьями в 1942 году находилась щель, проще говоря, окоп, в котором укрывались жители – и хозяева и соседи. Но сама хозяйка этого дома, Анна Статная, не убереглась и погибла. Ни о каких похоронах на кладбище в бору за Вазузой во время боев за город и речи не было – похоронили ее здесь же, на огороде, ее могилка сохраняется и теперь.

Второй, самый крупный, дуб при обстрелах пострадал и вскоре после войны был спилен – пень от него долго оставался на участке, как помнит еще Елена Позняк, заставшая его в детстве. Такая же участь постигла и липу (липы). Таким образом, уцелевший дуб, если бы мог разговаривать, поведал бы многое – в том числе о своих погибших собратьях. Но, похоже, спрашивать его не очень-то хотят. На фото ниже метка стоит именно на дубе, хотя Яндекс-карта полагает, что здесь совсем даже и не дуб и вообще другой адрес:

Вся сторона улицы Октябрьской против этого дуба, долгое время после войны сохранявшая невысокие дома, выстроенные на фундаментах и каменных первых этажах сгоревших купеческих особняков, в 2000-х годах прекратила свое существование. По «милой» тверской традиции, настоятельно требующей втыкать торговые центры, и желательно выглядящие поуродливее, в самые центры исторических городов, здесь тоже появилось такое. Называется оно «Стройка века» - и хозяйке этого заведения остается только сказать спасибо, что стоящее перед нами убожество всего лишь в два, а не в пять этажей.

Месяц назад «Стройка века» расширилась и расстроилась, выкупив небольшой аппендикс внутриквартального городского ничейного пространства. Именно это обстоятельство заставило Елену Позняк забить тревогу. На крошечном участке появился склад, впритык к соседям, не оставив ни полметра на межу. С этим бы можно было смириться – с иными соседями лучше не иметь тяжбы из-за каких-то сантиметров, здоровье и нервы дороже. Но дуб! Дуб-то перейти никуда не мог и, попав на границу двух владений, оказался в очень скверном положении.

Обратившись в администрацию города, Елена Генриховна выяснила, что дуб там вообще разрешили спилить. Но поскольку большая половина дуба все-таки не попала на территорию, выкупленную «Стройкой века», то ее мнение о недопустимости подобного действия все же было услышано, хотя побегать по кабинетам с внучкой в охапку ей пришлось немало. Дуб оставили – но в отместку (?) залив бетоном всю «стройковскую» северную половину. Зрелище, надо сказать, ужасающее.

Этого мало: часть ветвей была опилена. Как на грех, дуб очень любил расти именно на северную сторону – сказались ли повреждения военного времени (они пришлись на южную сторону) или тут было что-то еще, неизвестно.

Ведь как надо ненавидеть мир и все живое в нем, чтобы живое дерево, почтенного старожила города, едва ли не самого старого его жителя, вот так заложить толстенной, чтобы не сказать, могильной, плитой?! Что стоило оставить ему хотя бы еще полметра? О том, что у дерева есть некая прикорневая площадь, с которой оно берет большую часть жизненных соков, строители, конечно, и не слыхивали.

Трудно сказать, выживет ли дерево. Хочется надеяться, что выживет – убить дуб не так-то просто. Но будет ему плохо. Ему и сейчас требует помощь – дерево имеет немало трещин-морозобоин, некоторые из которых уже сейчас поражены грибами, так что дубу, по идее, нужно лечение и уход, как почтенному горожанину и заслуженному пенсионеру. Но куда там! В России очень не любят и не уважают старость, безотносительно, старики – это люди или деревья. Как рассказывает Елена Позняк, на их улице до последнего времени жило много бабушек, помнивших войну, многим было за девяносто. Излишне говорить, что воду они носили с дальних колонок коромыслами, дрова рубили и пилили сами, удобства у них были во дворе. Кажется (здесь я врать не буду, не запомнил точно) некоторые и сейчас так живут. Не жалуясь, не ища себе казенной жилплощади, искренне радуясь самому лучшему месту на земле, прекрасному городу Зубцову, где они находятся.

А теперь представим себе, как бы это могло быть здорово: в один прекрасный день люди увидели бы, какую беду натворили с деревом и поторопились бы его спасти – выломать этот бетонный гроб вокруг него, открыть, подлечить, да и прощения попросить могли бы – растения слышат людей! И городская администрация встала бы в первых рядах. А раскаявшаяся владелица «Стройки века» поставила бы табличку на входе, что отныне и впредь она берет шефство над уникальным деревом, пережившем оккупацию и войну, и гордится тем, что растет это дерево рядом с ее заведением…

Что? Смеетесь? Не верите? Так не бывает?

Павел Иванов. Фото автора, ноябрь 2015 года.

|

Для печати

К началу |

||