2015

Заволжье настоящее историческое, как уже говорилось, сохранилось в виде очень редких фрагментов. Но город уже к началу XX века сильно разросся в сторону железной дороги, освоив территорию, лишь немногим меньшую, чем исторический Заволжский посад.

На месте полей и огородов вдоль Петербургской дороги построились улицы, встали общественные здания и предприятия. Ничего старше последних лет XIX столетия в этом районе мы не найдем, но вот парадокс: застройка здесь в целом интереснее и сохранилась лучше, чем в «историческом» городе, и дух города столетней давности местами очень ощутим. Пожалуй, после ФУБРа здесь самая сохранная застройка 1910-1940-х гг., настолько любопытная сама по себе, что ее просто обязательно надо сохранять (а между тем, сохранять ее никто не собирается). Особенно хороши несколько неравных кварталов у самой заставы.

Здесь интересно и шоссе, и переулок, называющийся Перекопским (название, в котором отчетливо слышится дыхание только что минувшей гражданской войны - верный признак происхождения в 1920-х гг.). Как нигде хорошо смотрится органичным продолжением ландшафта трамвайная линия – и пусть она обязательно сохранится в окружении старинной зелени небольшого парка у ТЭЦ и складов, о которых мы сейчас скажем.

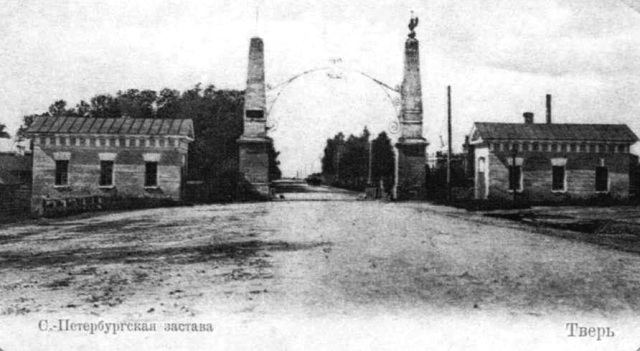

Заволжье долго, больше ста лет, заканчивалось заставой на Петербургском шоссе. Застава была двумя обелисками с караулками-кордегардиями, обелиски соединяла металлическая арка с вензелем императора Николая I (до николаевского времени застава тоже была, только постройки ее были деревянные). На вышеприведенном снимке мы видим, кстати, выезд из города, и также замечаем, что в 1910-х гг. шоссе было уже обсажено деревьями - несколько старых столетних примерно дубов сохранились возле гимназии №8, один из них виден на этом снимке напротив колокольни Владимирской церкви.

Как и все остальные тверские заставы, Петербургская не сохранилась, но название ее оказалось очень устойчивым. Все старшее поколение знает это место как «Ленинградская застава». Сочетание советского названия города на Неве и объекта из времени николаевской России довольно абсурдно, но прижилось и пережило саму заставу. Что до самих ее построек, то остатки южной кордегардии еще в 1950-х гг. можно было видеть у узенького тогда полотна дороги. Теперь это место выглядит так, нынешняя ограда парка у реки и столбик появились около 2010 года, но на их месте были такие же сталинского времени.

Насколько место, где была устроена застава, было историческим концом древнего Заволжья, трудно судить – вряд ли средневековый город тянулся так далеко. Скорее всего, здесь сыграла роль некоторая проекция затьмацкой застройки на левый берег Волги. Против заставы располагались «Кожевки» (в 1773 году там были еще деревянные храмы, зато целых три), так что на противоположном левом берегу планировщикам виделся какой-то симметричный акцент, составлявший ворота в Тверь со стороны верховьев Волги. Посмотрели, конечно, и на то, что отсюда, с площадки перед заставой, открывается путешественнику вид на кремль с «букетом» вертикалей из собора, приходских церквей и башен Императорского дворца. С 1829 года шоссе приобрело нынешний вид прямого проспекта (старая дорога шла по берегу Волги). Вид отсюда отметила еще Ишимова в 1844 году, она была одной из первых, кто проехал по новому шоссе, и кто увидел новую кирпичную заставу. Но при ней здесь, за заставой, было еще пустынно и бедно.

Сначала сюда потянулись деревянные сараи и бедные кабаки и дворы, где можно было остановиться крестьянам, собиравшимся на рынок в базарный день и прибывавшим к воротам заставы еще накануне. Город формировался здесь по привычной схеме, выпрямляя и регулируя стихийно пролегавшие по полям улицы, постепенно формируя свою среду. На центральных улицах (то есть на становившемся улицей шоссе) находилось место представительным общественным зданиям, а в окраинных переулках трава и лопухи густо скрывали дренажные канавы. (Как почти на всех городских окраинах Твери, здесь тоже было топко, и дворы строились на мокрых луговинах, которые надо было еще осушить). Почти до самого недавнего времени оставалась здесь деревянная застройка начала XX века, называвшаяся когда-то Владимирской слободой, но теперь ей почти пришел конец.

Три объекта, подряд расположенные на нитке Петербургского шоссе, стали здесь такими центрами, которые организовали вокруг себя хаотичную застройку. Это казенный винный склад, драгунские казармы и вагоностроительный завод. В советское время добавился еще домостроительный комбинат, но, положа руку на сердце, всю историю своего существования это предприятие своей продукцией лишало исторический город всякого своеобразия и красоты. Панельное домостроение стало реальной катастрофой и концом высокой строительной культуры в России в 1970-1980-х гг. Теперь же, когда это предприятие, обанкроченное и перепроданное, превратилось в упыря, губящего то немногое, что еще можно в Твери сберечь, и говорить о нем лишний раз не стоит. Обратимся к более интересным объектам.

Итак, казенный винный склад – самый ранний архитектурный комплекс, оформивший шоссе на рубеже XIX-XX вв. Построен по типовому проекту (точно такие же сохранились, например, в Бежецке и Кашине). Только в Кашине подобный объект сохранил исходное ликеро-водочное назначение, а в других местах свою функцию сменил. Массивные краснокирпичные корпуса, какое-то несоветски основательное обустройство, высокий забор, напоминающий крепостную стену, добавляли ореола таинственности этому месту. Плюс его всегдашняя закрытость – и когда оно было казенным винным складом, и когда его хозяином стало министерство обороны (еще в Первую Мировую). Среди жителей ходили слухи, что на складах хранятся то ли противогазы, то ли то, от чего те противогазы должны спасать. Скорее всего, и то, и другое - правда, но, как известно, военные тайны в России любят беречь.

Для кого-то – например, для мальчишек с соседних улиц – все это место именовалось «Хлам», а символом его был клуб, располагавшийся в бывшей церкви Владимирской иконы Божией Матери. Клуб строился как офицерский для драгунского полка (только не установлено, в 1910-х годах он пристроен, или уже в 1920-х, разрешение на его устройство было дано, во всяком случае, до революции). В 1920-х годах клуб занял и церковное пространство. В начале 2000-х, когда началось возрождение храма, процесс повторился, но наоборот, теперь церковь заняла вообще-то не предназначавшийся ей клуб под свои площади. Предостерегу от возможных реплик о «засилии попов»: я хорошо помню, с какой почти ненавистью относились к этому зданию в советские годы, а в 1990-х его спасло только чудо – несколько лет его стены были раскрыты, кирпичный свод после пожара 1993 года был разобран, на остатках кровли выросли деревья. Так что приход здание спас – какие бы обоснованные претензии не предъявлять (у меня они тоже имеются) к конкретному исполнению реставрационных работ.

Я застал это в детстве как место, где ходят «чужие» и куда меня ни под каким видом не отпускали гулять, даже (и тем более) в компании других ребят. Но поскольку в школе №8 я учился, мы так или иначе хорошо с ним были знакомы. Эти склады и клуб «Заря» были моим первым откровением о дореволюционной России, заложенным, что называется, «на подкорку». Не могу сказать, что мне нравилось это мрачноватое место, но нельзя было не уважать тех, кто возвел эти здания с прочностью, своеобразной красотой и основательностью, какие (это я уже точно знал в школе) больше не практиковались никогда.

Кроме того, у моей семьи с этим местом связано воспоминание об эпизоде 1912 года, отраженном не только в полицейских отчетах, но и местной прессе. Оно произошло метрах в ста от церкви, там, где сейчас, да и прежде была проходная военной части возле автобусной остановки.

Дело было так. 1 февраля 1912 года мой прапрадед Иван Степанович возвращался на санях в деревню из города. Как водится, в городе он не только накупил покупок, но и изрядно выпил. Поэтому лошадью он не управлял, а управляла им лошадь. Это его и погубило. Было темно, а фонари не горели. Стоявший на часах солдат по фамилии Авинович, поступил по уставу, услышав стук копыт и не услышав ответа на оклик: «Стой, кто идет». Стрелял он наугад, но разрядил всю обойму винтовки, которая, кстати, дала сначала три осечки (что говорит о том, что оружие караул содержал прескверно). Однако два выстрела прозвучали, и одним из них он убил в голову наповал сидевшего в санях в бесчувственном состоянии Ивана. Лошадь испугалась и повернула назад, то есть на шоссе и дальше – в родную деревню, до которой было верст двадцать. Туда она и пришла спустя какое-то время. Никому не пожелаю пережить то, что увидела в момент ее прибытия Анастасия Прокофьевна, жена злосчастного мужика и моя прапрабабка. Да, кстати, примерно столько и было его детям, как на известной картине Перова, только их было четверо...

Авинович (или, скорее, его начальник унтер-офицер Алексеев) отчитался для газеты, что нападавших было двое, и второй нападавший скрылся. В действительности, никого, кроме Ивана, в санях не было, и, конечно, убивать бесчувственного человека было совсем не обязательно. (Даже из официального донесения понятно, что имел место форменный расстрел). Газетная статья и отчет оставляют нас в полной неизвестности относительно дальнейшего, а дед рассказывал, что был суд, на котором солдат просил прощения у вдовы. Настасья его простила – Ивана была все равно не вернуть, а вдовить еще одну семью (у солдата были и жена, и дети) она не хотела.

В советское время между складом и заставой появились еще несколько общественных зданий, целый комплекс, никак не охраняемый и не известный государственным охраняющим органам – детская больница и поликлиника, а на другой стороне шоссе - тепловая электростанция (ТЭЦ-2), эффектный памятник конструктивизма 1920-х годов.

Отсюда, а также от старинного спуска к Волге, напротив проходной казенного винного склада, когда-то открывался красивый вид на центр города. Вид открывается и сейчас, но только город будто разбросался, засуматошил, в его панорамы влезли уродливые новостройки. Но все же стоит оценить этот вид – только лучше смотреть прямо с воды, взяв в прокате лодочку летом, или сойдя на лед зимой. Что-то есть еще в далекой панораме двух мостов и перекличке вертикалей труб, колоколен и вышек...

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Заволжье панорама |

Для печати

К началу |

|

- Владимирская слобода. Историческая застройка (1 пол. XX)

- "Genius loci". Часть XXXVII. Посад за Волгой