2015

Прямая желтая стрела на карте – трасса Петербургского шоссе 1830-х гг. - воплотило идеальную градостроительную мечту – прямую улицу, проложенную в чистом поле без застройки. Здесь не было необходимости вписывать стихийно построенные здания и комплексы (за отсутствием таковых) в новую планировку. Старая дорога, оставшаяся в стороне, превратилась в проселок по берегу реки, постепенно разорвавшийся на несколько участков. И мы, детьми очень любившие купаться на Волге за военным госпиталем, конечно, и не подозревали, что ходим по следам Радищева и Пушкина.

Военный госпиталь – второй крупный объект на шоссе, формирующий городскую среду района, построен в 1880-1920-х гг. как кавалерийские казармы. В Твери стоял до 1914 года Московский драгунский полк, одна из старейших частей русской армии, покрывший себя лаврами еще под Полтавой. Конечно, у него были и здания для штаба в центре города, но рядовой состав, многочисленные конюшни, хозяйственная часть – все это помещалось здесь, в деревянных, а потом и каменных корпусах. Отсюда полк отбывал на русско-турецкую, русско-японскую, русско-германскую (Первую Мировую). С этой последней он в Тверь, по понятным причинам, не вернулся.

Но в советское время здесь по-прежнему был военный городок, только сменились его хозяева. Удобно с точки зрения транспортной доступности для войск расположенные казармы не пустуют и сейчас, хотя кусок для застройщиков очень лакомый. Преступно врезанный против всех законов и нормативов ЖК «Волжский берег», о котором мы уже писали как о самой страшной для городских ландшафтов градостроительной ошибке 2000-х гг., строился с расчетом, что госпиталь вскоре покинет свои постройки, их можно будет снести и тогда… Но «тогда» отложилось на неопределенный срок. Огромный дом остался торчать одинокой вставной челюстью, уродуя и берега и городские панорамы.

Большая часть построек военного городка почти не видны из-за забора. Они не изучены, не охраняются и, по большому счету, никто не знает даже, когда точно они построены. Безусловно, это 1 четверть XX века, скорее всего, перед Первой Мировой. В 1950-х гг. три корпуса были отделаны и украшены в стиле сталинской неоклассики, остальные остались в прежнем виде. Украшенные же, особенно тот, что надстроен в это время двумя гранеными башенками с лепниной, являются настоящими доминантами улицы-шоссе, не утратившими своего значения, даже когда на противоположной стороне выросли многоэтажки.

Сталинская неоклассика была появилась здесь едва ли случайно. Мы сейчас не можем судить о том, в какой степени импульс классицизма в этих постройках был изначально, но он точно здесь присутствовал. Классика ощутима в облике многих домов 1920-1930-х гг. и на противоположной стороне шоссе – и представительных, и маленьких одноэтажных, когда-то бывших фасадом скромной Рабочей слободы. Только один из них (детская библиотека) пока сохранился, еще два снесены в начале 2010-х.

У остановки «Вагоностроительный завод» дома образуют некоторое подобие площади, состоящей наполовину из зданий 1920-х гг., построенных в конструктивистском духе. Это школа (№21, она же ранее №8),

ДК «Металлист» (открыт в 1930 году), (даем его с не очень привычного, но более аутентично-конструктивистского ракурса)

пожарное депо и жилые дома.

Единого восприятия не получается, мешают позднесоветские и постсоветские новостройки. Но в целом здесь единственная в Твери крупная группа жилых и общественных построек 1920-х гг., выгодно отличающихся от ФУБРов тем, что они свободны от «морозовского архитектурного наследства».

Как показала история, между основанием предприятия и формированием рабочего городка вокруг него проходит примерно лет тридцать. Вагоностроительный завод появился поздно (в 1898 году) и поэтому его "золотым веком" стали не 1890-1910-е годы, как на Пролетарке, а 1920-1940-е.

В архитектурном смысле его фабричный городок – полная противоположность Пролетарке. Если архитектурный образ последней – это маленькие дома, зажатые между исполинскими стенами готических казарм, то за Волгой никакой кирпичной эклектики нет, единичные исключения лишь подтверждают правило. Аккуратные, очень лаконично оформленные домики, легкие, почти лишенные стенного декора. Их красота – в пропорциях, расположении друг от друга по невидимым клеточкам коротких, почти растворившихся среди сараев и внутриквартальных проездов улиц. Можно сказать, что дух этого района сложился из очень тонко и деликатно поданой классики, разбавленной конструктивизмом и воспоминаниями о модерне. Вот такие крылечки

украшают здесь в остальном предельно лаконично украшенные квартирные дома. Эти дома талантливо продолжили ритм улицы-шоссе, заданный еще драгунскими казармами. Строились они в середине и конце 1920-х гг.

Никакого общефабричного забора, как на Пролетарке, здесь вокруг района нет и не было. И даже облик предприятия, сформировавшего район, иной. Если Пролетарка – это явная городская доминанта (а когда-то ее четырех- пятиэтажные объемы были вообще небоскребами), то вагоностроительный завод – низкое, почти ровное пространство. Более того, в нынешнем городе он оказался неожиданно важно задействован в поддержании «небесной линии» в городском центре. Не будь этого завода, виды из центра Твери были бы другими. Единственные доминанты завода - трубы. Вот так они открываются от домов бывшей «бульварки» (на моей памяти весь этот район назывался только так).

Доминирует огромная труба 1980-х гг. (похоже, самая высокая постройка в Твери, выше ее разве что телебашня), и в ее тени едва видна маленькая, но такая изящная водонапорная башня типового «железнодорожного» проекта 1900-х годов. Построек до 1917 года заметно мало. Так, среди ранних советских построек, у самого заводского забора, сохранился один кирпичный дом с деревянным мезонином, в котором иногда видят дом управляющего или контору. Во всяком случае, это один из первых здесь построенных домов - первые годы XX века.

Застройка на Петербургском шоссе от заставы и почти до Горбатки на редкость цельная, особенно по нечетной линии. Однако ее цельность хрупка: старые дома - буквально тонкая «корочка» на нитке дороги. Сразу за ними в глубине уже первых кварталов когда-то располагались поля и огороды, потом появилась деревянная до- и послевоенная застройка, а не так давно ее стали сменять кирпичные и бетонные коробки. На четной стороне они уже разрушили всякое стилистическое и архитектурное единство.

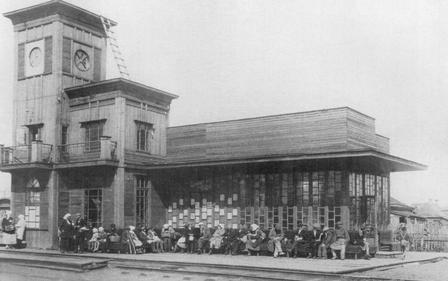

Между пожарным депо и ДК «Металлист» видны от шоссе старые заводские ворота. Место могло бы стать туристической достопримечательностью, сохранись тут еще старая трамвайная остановка – чудесный конструктивизм с отголосками модерна (1930-е).

Но, увы, остановка не уцелела. Достопримечательностей остались только ДК, сильно переделанная «пожарка» и ворота.

Эти ворота – реальный символ вагоностроительного завода, всего района и вообще этой части Твери. Из центральных проходных дореволюционных тверских предприятий только эта сохранилась до нашего времени почти неизменной. Ни Пролетарка, ни Вагжановка, ни Ворошиловка, ни крупные мельницы, ни военные городки подобных объектов не сохранили (у них все такое – советское). Довольно странно, что уцелели ворота предприятия, сильно пострадавшего в войну. Снимки, сделанные сразу после освобождения города, красноречиво свидетельствуют, что почти все важные здания и сооружения вагонзавода и вокруг него были сожжены при оккупации или при бомбежках.

Однако все действительно ценное, что было построено перед войной, но пострадало в войну, было бережно восстановлено, дополнено, а линия жилой застройки протянулась в 1940-1950-х гг. такой же тоненькой обстройкой одних лишь красных линий кварталов у шоссе вплоть до Горбатого моста.

Прогуливаясь, а лучше - не спеша двигаясь на трамвае от Горбатки к центру, хорошо можно проследить явный конфликт и противоречие между разными градостроительными идеями. Сначала давайте разберемся, какая идея тут заложена изначально.

Советские архитекторы послевоенного времени предполагали высоту, масштаб и ритм застройки как реальное и мощное художественное и идеологическое средство. И здесь некоторое время, лет тридцать, пытались воплощать идею постепенного повышения высоты и качества застройки, начиная от Горбатого моста. Этот мост через Октябрьскую железную дорогу – реальная граница Твери на северо-запад. «Прыгнув» в начале XX века к железной дороге, город надолго (до сего дня!) у нее остановился. Но «заставы» как архитектурного ансамбля тут так и не сформировалось. Кажется, архитекторы все подготовили для этого, но – не успели ничего воплотить, грянули безликие 1960-е.

И теперь трудно представить, какой яркий эффект парадной фасады вызывали открывавшие городскую застройку превосходные, будто сошедшие с образцовых альбомов двухэтажные дома 1940-х гг. вдоль шоссе.

Затем четырехэтажные дома 1930-х гг. акцентировали завод – главный центр этого района, место, где и работала большая часть его населения.

Центральный вход на завод дополнен комплексами площадей – одной к зданию заводоуправления (тоже довоенному, но безжалостно обложенному плиткой лет десять назад) и другой - к воротам и проходной завода (она так и не обрела названия). Обе площади - в сущности одно огромное общественное пространство со стадионом, отчего и называется Стадионной улицей.

Здесь интересный масштабный ансамбль неординарных зданий 1920-1950-х гг., в котором сохранились и такие раритеты, как конструктивистские квартирные дома, и очень необычный коттедж 1940-х (в «Своде» - 1920-х гг., но это неверно).

Очень ясно заметно, что эту площадь не хватило такта и воли довести до архитектурного завершения, хотя оставалось совсем немного. Впрочем, это мы в Твери видели не раз (вспомните площадь Терешковой).

В 1960-х годах первые кирпичные и панельные пятиэтажки еще пытались не выпячиваться, хотя их серые фасады досадно никакие и ни о чем на фоне их предшественников. Лишь на шоссе они любопытны мозаиками на торцовых фасадах (мозаики эти остались и сейчас, маня своей тематикой в далекий, но отсюда чуть более близкий Петербург-Ленинград). Последней попыткой как-то разумно поставить акценты стала девятиэтажная башня на трамвайном кольце у Горбатки. Дальше, в 1980-х началась вакханалия массового типового строительства, после которого градостроительный ансамбль как тема ушел в прошлое. Апофеозом этого и стал откровенно уродливый «Волжский берег», который теперь на десятилетия убивает одну из самых красивых городских панорам на изгибе Волги, которую в иных условиях мог бы украсить и мост через Волгу (он здесь нужен по всем соображениям) и предмостные площади. Ошибка, ставшая следствием откровенной жадности и хамства застройщиков, теперь очень дорого обходится и будет еще обходиться городу.

© Павел Иванов

Продолжение следует...

Использованы архивные фотографии вагоностроительного завода зимы 1942 года с сайта Российского государственного архива кинофотодокументов.

|

Метки: genius_loci Заволжье |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть XLIII. Застава без заставы

- "Genius loci". Часть XXXVI. Явление "духа места"

- "Genius loci". Часть XXXIV. "Фубры", проспект и пропаганда