2016

800-летний юбилей Ржева – одна из дат, которой угораздило выпасть на нескладные в экономическом отношении времена. Поэтому город, который в ином случае мог бы стать местом приложения больших федеральных денег, в итоге, видимо, должен будет ограничиться очень скромным местным празднованием, этаким расширенным «днем города».

Хорошо это или плохо, трудно сказать. Хорошо – что не будет массовых сносов под «благоустройство». Плохо, что денег не будет на интересные издательские и реставрационные проекты. Не будет отреставрировано лучшее гражданское здание города – особняк Немиловых (впрочем, сомнительно, что такая реставрация вообще входила в планы города), не будет никакой программы по включению Ржева в число исторических поселений. На это, вроде бы и нужно очень много средств – по приблизительным подсчетам около миллиона (немного на фоне двухсот миллионов, выделяемых на ремонт дорог и моста). Но этого миллиона не будет. Во-первых, потому что дороги – это гораздо популярнее исторических памятников, а во-вторых, потому что памятники в сознании большинства жителей - это сплошь ограничения и неудобства. А их никто не хочет.

Надо отдать должное – во Ржеве есть активное городское интернет-сообщество, которое в последние года три активно продвигает идеи, что Ржев – не скучный послевоенный барак, а один из самых красивых и богатых историей волжских городов. Отметим особо городской интернет-портал, очень симпатичные группу ВКонтакте «Ржевъ древний», и группу в ВКонтакте РЖЕВГРАД (ретрофото Ржева взяты из этих источников), отдельные блоги краеведов. Интерес к истории подхлестнули и сносы последнего времени - как всегда, бессмысленные и болезненные. Мы надеемся, что в год юбилея во Ржеве сформируется робкое общественное прозрение, что беречь примерно сотни две зданий, переживших войну и безжалостные сносы 1960-2000-х гг. – это нормально. Без этих зданий, а также всяких мелких деталей городской среды, странно переживших саму среду, в которой они возникли, не формируется самосознание горожанина как патриота и ценителя малой родины. (Эта фотография - вид Ржева 1 октября 1947 года)

Я очень люблю Ржев и считаю его родным городом – хотя бы потому, что за него воевали оба моих деда, и погибли несколько других моих родственников. Слово «Ржев» значит немало для миллионов (без преувеличения) жителей России. И мне кажется, я имею некоторое право писать о его истории и достопримечательностях в жанре лирической прогулки. Разумеется, мы продолжим делать карточки на нашем сайте и на отдельные памятники и районы Ржева. Но, как представляется, и от статей, подобных предлагаемым, есть своя польза.

Эти очерки в сокращенном варианте публикуются и будут публиковаться в газете «Тверские ведомости» (первый очерк - здесь). Но, к сожалению, в формат печатного издания нельзя вместить большое число иллюстраций, да и в объеме современная газета, к сожалению, ограничивает автора. Мы предполагаем такие публикации примерно раз в месяц – ориентировочно их будет четыре или пять, посмотрим. В подготовке материалов особая благодарность Ржевскому краеведческому музею (филиал Тверского государственного объединенного музея) и лично знатоку и патриоту города Ржева, научному сотруднику музея Олегу Александровичу Кондратьеву.

Львы князя Владимира

В хранящемся в Ржевском музее альбоме главного архитектора послевоенного Ржева Н.Д. Чудовского хранится несколько рисунков-реконструкций древнего города, в высшей степени профессиональных и свидетельствующих о тщательном изучении автором истории своего города. К сожалению, альбом по сию пору не издан, а ведь такое издание могло бы стать замечательным подарком к юбилею.

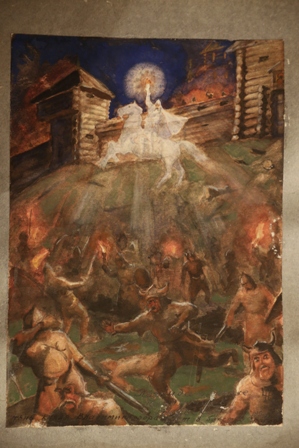

Лист под названием «Видение князя Владимира» можно видеть и в экспозиции музея. Легенда о святом князе, на белом коне объезжавшем город и наводившем страх на неприятелей, оказалась очень живучей. Иконы святых Владимира и Агриппины Ржевских вы найдете в разных храмах (особенно чтут его старообрядцы) и в частных коллекциях. И, наверное, каждый уважающий себя ржевитянин знает легенду про то, как князь многие годы невидимо обходил с дозором город, для чего на гробницу ему ставили каждый вечер новые сапоги. Сапоги чудесным образом каждое утро находили истоптанными (в обычные времена князь Владимир, видимо, ходил пешком, пользуюсь конем только на случай битвы с врагами). Но однажды горожане пожадничали и поставили старые, лишь починенные сапоги – и больше чудо не повторялось. Это истолковали так, что князь-защитник ушел из Ржева. На фото ниже образ князя Владимира Ржевского - фрагмент старообрядческой иконы «Святые благоверные Владимир и Агриппина Ржевские с избранными святыми на полях» из коллекции ржевского Покровского храма (XIX век):

Легенда о князе Владимире – архетипическая, то есть такая, которая значит больше, чем просто рассказ для досужих туристов. Это поэтическая легенда-объяснение того, почему город испытывает бедствия (самые разные) – а такие вещи случаются, как известно, только по грехам жителей. Хотя едва ли в XVIII веке создатели легенды могли догадаться, какой апокалипсис случится в веке XX-м – и неизвестно, дерзнули бы они связать такое разорение с невинной глупостью предков, поскупившихся один раз на новые сапоги...

Место, где князю Владимиру ставили сапоги – это нынешний обелиск Победы (1963 год). Примерно в точке к востоку от него, с которой снимает сделан снимок ниже. Точнее сказать нельзя, потому что никакой локализации для Успенского собора сейчас на местности нет.

Площадка была выровнена после взрыва собора в конце 1950-х гг. В недавнее время здесь установлен крест - но не в память о князе, а в честь духовника Н.В. Гоголя отца Матфея Константиновского, служившего в Успенском соборе в XIX веке.

Эффектный природный овраг перед Соборной горой, где в прежние времена был ров кремля и в котором сейчас (и уже не один век) устроен съезд к мосту через Волгу, до 1972 года перекрывался редкой красоты арочным кирпичным мостом-виадуком 1850 (?) года. Ниже - одна из ржевских фотографий С.М. Прокудина-Горского, запечатлевшего кремль, Успенский собор и мост к нему через ров-овраг в 1910 году:

Зачем было сносить этот уникальный объект, тем более, благополучно переживший оккупацию и бои – вопрос праздный. Перед въездом на мост стояли знаменитые, поразившие даже немцев львы (точнее – грифоны, львы с крыльями), хранители города. Их суровые поднятые лапы со щитами – результат прижившейся исторической ошибки. «Ржева-Володимерова» - назывался этот город в древности, но кто именно был тем «Владимиром Ржевским» - историки продолжают спорить. Возможно, это был Владимир Андреевич Серпуховской, которому Ржев отошел в 1388 или 1390 году, но не исключено, что имеется в виду и тот, легендарный князь, могилу которого чтили в Успенском соборе, и о котором не известно ровно ничего. Геральдисты Екатерины II предположили, что «Володимеров» означает принадлежность города Ржева к Владимиру-на-Клязьме (это неверно), и нарисовали на ржевском гербе льва с герба города Владимира.

И львы прижились – они появились и на современных декоративных щитах, украшающих мост через Волгу. Но те, довоенные львы, были, конечно, лучше. Вот их последние дни - на листах Франца-Иозефа Лангера:

-Старины в нынешнем кремле, - рассказывает Олег Кондратьев, - совсем немного. Лишь несколько чугунных решеток, что со стороны Волги ограждают въезд с моста, остались на память о прошлом. Только они пережили и собор, и немцев, и мост, и львов…

Семисоборный город

Мы не очень хорошо представляем себе, как заселялся Ржев до Смутного времени (а о более раннем времени и говорить не приходится – никаких документов нет). Но Ржев, как он рисуется из описаний XVII века, например, 1677 года, состоял по большей части из слобод. Город был небольшим, в частности, в 1677 году насчитывал 193 двора. Его тогдашние районы назывались «Старый город осадные дворы» - это кремль, Соборная гора, «Новоприимный город осадные дворы» с деревянным храмом Рождества - это район будущей каменной церкви Рождества Христова, огромный и не очень складный ампирный объем которой был разбит в войну и вскоре после нее разобран. Вот она на фото Прокудина-Горского:

Руины на фото Георгия Ходакова, видимо, около 1944-1945 гг. (перед войной здание было перестроено, сломана колокольня, а по соседству выстроена школа - она на первом плане):

И нынешняя застройка 1960-х гг. по восточному фасу Советской площади - безусловная деградация одного из самых ответственных в градостроительном отношении участков Ржева.

По-видимому, на линии вышеприведенных домов исторический посад Ржева и заканчивался. Далее, за линией острога, (того самого «Новоприимного города», то есть недавно, в середине XVII века, огражденного укрепления), на князь-Федоровской стороне были «слободка Красная» (с храмом Николая Чудотворца, «что в Рудех», отчего и церковь называлась «Никола Рудный»). Вот так эта территория выглядит сейчас, Никольская церковь 1692 года снесена еще до войны:

и «слободка Тетеринская» - это исчезнувшая в XX веке слобода в низине за устьем Холынки (на фотографии ниже на ее месте стадион). А выше, на Трубацкой или Московской горе, ныне чаще неофициально именуемой "Семь ветров", находилось тогда еще загородное село Троицкое.

Но все-таки город здесь, на князь-Федоровской стороне, после Смуты оживал быстрее – левый берег был безопаснее, тут была и крепость, и Волга, как-никак отгораживающая от близкой тогда Польши (она начиналась тогда от Ржева в двадцати пяти километрах к югу). К 1677 году на левом берегу уже появились и «дворишки» вне Красной слободы, на церковных землях «Большого собору Успения Пресвятыя Богородицы» и «Меньшого собору святой мученицы Параскевы», а также на земле срубленной заново уже вне стен «Новоприимного города», церкви Покрова Богородицы. Сменивший ее каменный храм 1785 года оказался ближе всех к передовой в 1942-1943 гг. Хотя он все-таки выстоял, даже будучи немецким опорным пунктом, его руины не пощадили после войны. На фото Георгия Ходакова - обращенная к советской передовой разбитая северная стена храма:

«Меньшой собор» в честь Параскевы Пятницы уже в XVIII веке исчез (оставалась до конца только деревянная часовня, зарисованная еще в альбоме Н.Д. Чудовского), но все равно явная концентрация больших приходских церквей в районе будущей Торговой площади (современной Советской) бросалось в глаза до войны. На маленькой территории с полкилометра на километр стояли четыре из семи древнейших церковных приходов Ржева – Успенский, Рождества Христова, Никольский и Покрова Богородицы. Некоторые из этих приходов имели по два храма - например, при Успенском соборе был еще другой, деревянный, храм Бориса и Глеба. За Холынкой на горе в селе Троицком стоял значительный храм Троицы. С ним вместе левый берег Волги обзавелся пятью значимыми «соборными» храмами. Вот так Чудовский реконструировал город XVII века, слева, за мостом, обратим внимание, он правильно показал укрепления «Новоприимного города», а справа - собственно, кремль:

А на правом берегу, на князь-Дмитриевской стороне, «соборных» храмов было только два – Спаса-Преображения и Иоанна Предтечи (она же Оковецкой иконы Божией Матери). Только эта последняя церковь и уцелела до наших дней из семи главных церквей Ржева. При этом отметим, что место, где она стоит сейчас - не первоначальное, древний храм находился на берегу Волги, напротив устья Холынки.

Часть стен построенного еще в начале XVI века Преображенского соборного храма (видимо, главного вообще храма этой части Ржева) достояли до 1970-х гг., уже в переделанном, сильно изуродованном виде (церковь была переделана под кинотеатр). Снос ее остатков ради строительства съезда на Новый мост – самая обидная потеря города Ржева советского времени, тем более обидная, что в данном случае винить немцев в вандализме не приходится. Преображенский собор у Прокудина-Горского:

На князь-Дмитриевской стороне было в древности три слободы – Спасская, Береговая заречная и Запрудная. При этом есть ощущение, что уже до Смуты застройка южного, правого, берега Волги, была богаче. Там и сейчас находится наибольшее количество остатков старины. Правда, надо помнить, что это последнее – случайное обстоятельство, вызванное большим отдалением от военной передовой 1942-1943 гг. именно правобережья Волги, а также большим количеством каменных зданий в этой части Ржева в XIX-XX вв. Изобилие капитальных каменных частных построек неудивительно: именно на эту территорию и потянулись старообрядцы в конце XVII века. Тут было посвободнее, а церковного начальства поменьше.

Два Ржева

Кремль Ржева был не очень большой: кроме собора там в историческое время вмещались только еще дома священников. Но ради этого маленького клочка земли на устье речки Холынки в течение двух столетий шла нешуточная борьба между Москвой, Тверью и Литвой. Эта фотоокрытка - издания 1918 года (по более старому, естественно, снимку). Фототипия Шерер, Набгольц и Ко.

Тверь в борьбе за Ржев не смогла одержать победу, хотя территориально была ближе всех. Границы тверских владений подходили ко Ржеву буквально вплотную, но «близкий локоток» за исключением двух коротких периодов в конце XIV и середине XV веков так и не удавалось укусить. В качестве средства борьбы за Ржев тверской князь Иван Михайлович в 1403 году решился на крайнюю меру – основать «перехватывающую» Волгу крепость у самых стен неприятельского города. Эта крепость получила название «Ржева Тверская» или «Опоки».

Отсюда до Ржева два километра, но город не виден вовсе за излучинами Волги. Как рассказывает Олег Кондратьев, в XVIII-XX вв. это помогало легко избегать запретов на кулачные бои на льду Волги. Добрым молодцам оставалось лишь чуть-чуть свернуть за изгиб реки, и «молодецкие потехи» отцам города оставались совершенно не видными и не слышными.

Дорога в Опоки проходит мимо военного городка дивизии ПВО и цехов краностроительного завода. Дорога, прямо скажем, не живописная и очень разбитая. Небольшой дачный кооператив отмечает место, где были угодья поздней деревни Апоки, намного меньшей, чем древний город, насчитывавший в лучшие времена двести домов. Кстати, и настоящий Ржев был ненамного большим – на его посадах насчитывалось до Смутного времени от силы триста дворов, а после разорения – только сорок. Опоки же так и не смогли возродиться.

-Впервые мы приехали сюда с фотографом и краеведом Владимиром Рыбкиным, - говорит Олег Кондратьев. – Лет двадцать назад приходилось бороться, чтобы здесь не заводили огороды и не копали бесконтрольно. К сожалению, серьезных археологических раскопок так и не было.

Городище Опоки оставляет более сильное впечатление, чем кремль Ржева, потому что с трех сторон оно как в древности окружено лесом и полями. Волга вьется под высоченной кручей тонкой ленточкой. Громадная господствующая высота буквально изрыта следами Второй Мировой войны – за нее полгода шли жестокие бои и ее взяли только в марте 1943 года. Здесь одно из мест, к которым буквально точно применимы строчки Николая Попова:

Есть под самым Ржевом высота,

А на ней ни камня, ни куста:

Сметено все, сожжено огнем,

Что могло бы рассказать о том,

Как на высоту он вел ребят,

Как им крикнул: «Нет пути назад!»-

Как ребята молча полегли,

Кровью напоив клочок земли...

© Павел Иванов

Фото, кроме вышеуказанных ретроснимков, Павла Иванов и Юрия Сурина. 2013, 2015, 2016 гг. Заглавное фото - С.М. Прокудина-Горского, 1910 год.

|

Метки: краеведение Ржев-800_лет |

Для печати

К началу |

|