2016

Год 2016-й был, если оценивать его одним словом, - длинный. Не в том смысле, что он длиннее на один февральский день, а в том, что он был насыщен событиями, грохотом военных зарниц и тревогами. Понятно, что гордиться особенно успехами на поприще сохранения и реставрации культурного наследия Тверской области пока что не приходится – просто не на что да и не за что. Одна история с усадьбой Знаменское-Раек, которая в феврале лишилась арендатора, что грозит перечеркнуть все успехи предыдущих почти пятнадцати лет, чего стоит!

Правда, наш охранный орган, главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, в этом году развернул бурную деятельность по представлению бурной деятельности. Никогда за все годы предыдущего губернаторства областная власть не интересовалась так внимательно, как это сделал новый губернатор за девять месяцев, что у нас в области есть из культурного наследия и что нам нужно охранять. Другое дело – с какими целями.

По порядку. Весна вообще сулила большие надежды. Сменилась областная власть. Тверской ВООПИиК обратился с письмом к тогда и.о. губернатора Тверской области И.М. Рудене, в котором обрисовало ситуацию с культурным наследием в области. Кратко там обрисовывалась печальная на самом деле картина: полное отстранение областной общественности от процедуры принятия решений по охранным зонам городов и отдельных объектов, а в приложении приводились конкретные случаи прогибов охранного органа в угоду инвесторам-застройщикам. Ответа ждали долго (до конца мая), и ответ (за подписью зампредседателя правительства А.Я. Чернышева) был, увы, мало отличавшийся от прежних: типа, врете вы все - все не так, а «главное управление, несмотря на недостаточную штатную численность, качественно осуществляет исполнение своих полномочий на основании действующего законодательства». Одним словом, не раскачивайте лодку. Ответ этот готовился не где-то, а в самом главном управлении по охране памятников. Это стало первым сигналом, что питать больших иллюзий не стоит.

И в октябре произошло утверждение начальника главного управления М.Ю. Смирнова из и.о. в полноценные начальники. Одним из первых при новой власти. Здесь нельзя не отметить заслуги самого Смирнова в этом - он старался как мог. Впервые даже приехал в Ширков погост (а дорога не быстрая).

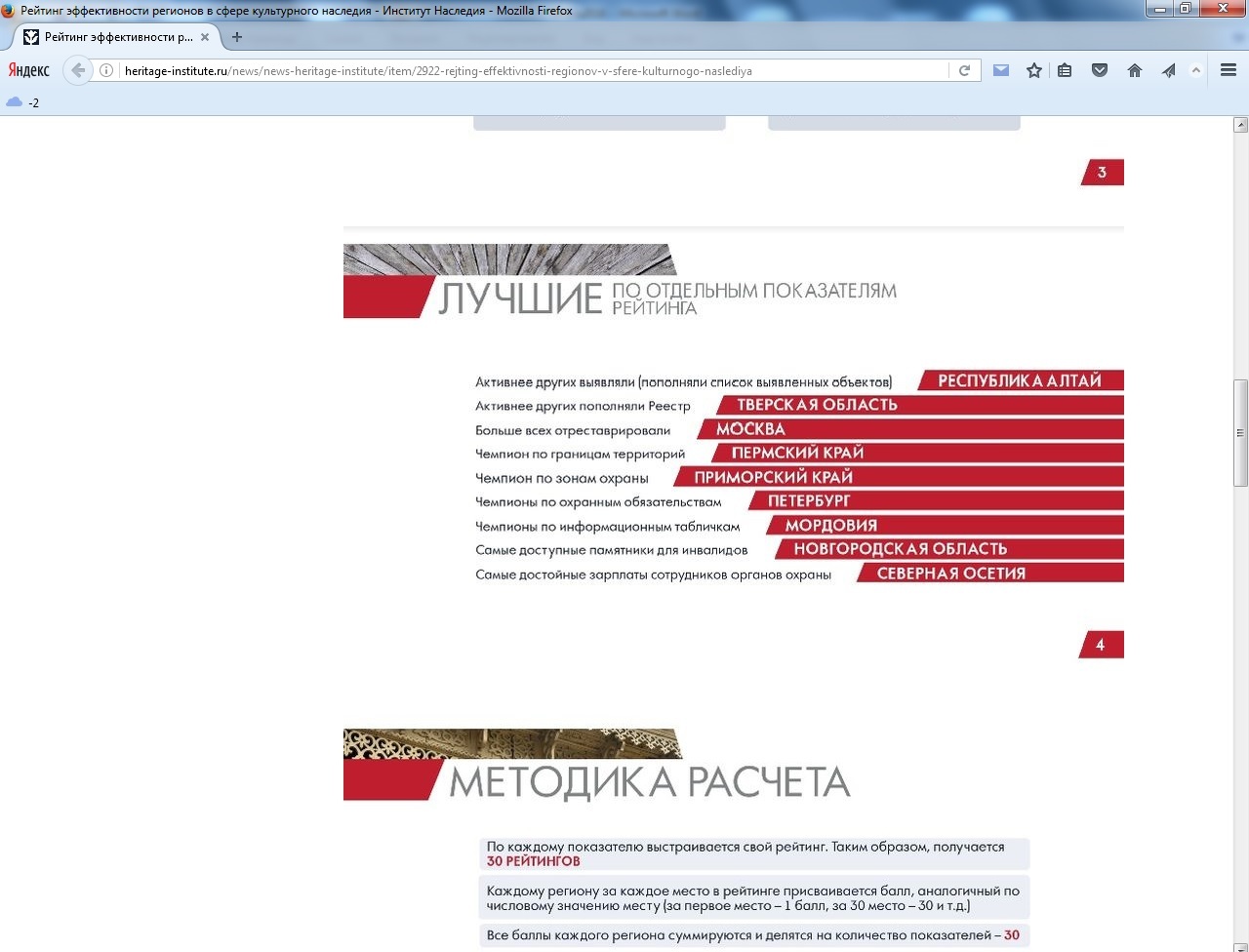

Как видим, работа тверского главного управления министерством культуры была оценена весьма высоко. Кажущийся таким смешным, а на самом деле совсем не смешной рейтинг можно посмотреть здесь. Тверская область (то есть тверское ГУ) заняла 13-е место по России, а по некоторым пунктам, например, «активнее других пополняло Реестр» и вообще вышла в лидеры. Правда, не говорится, что Реестр пополнялся за счет памятников и так поставленных уже на охрану, то есть, по сути, получающих лишь новый документ, сообразно требованиям 73-ФЗ. С 2010 года эта работа велась не шатко, не валко – но даже после «активизации работы» речь шла о считанных процентах ОКН. У людей это называется "имитация деятельности". Учитывая, что ни одного нового объекта на охрану поставлено не было: ни церковь в Кашине, ни усадьба под Бологом...

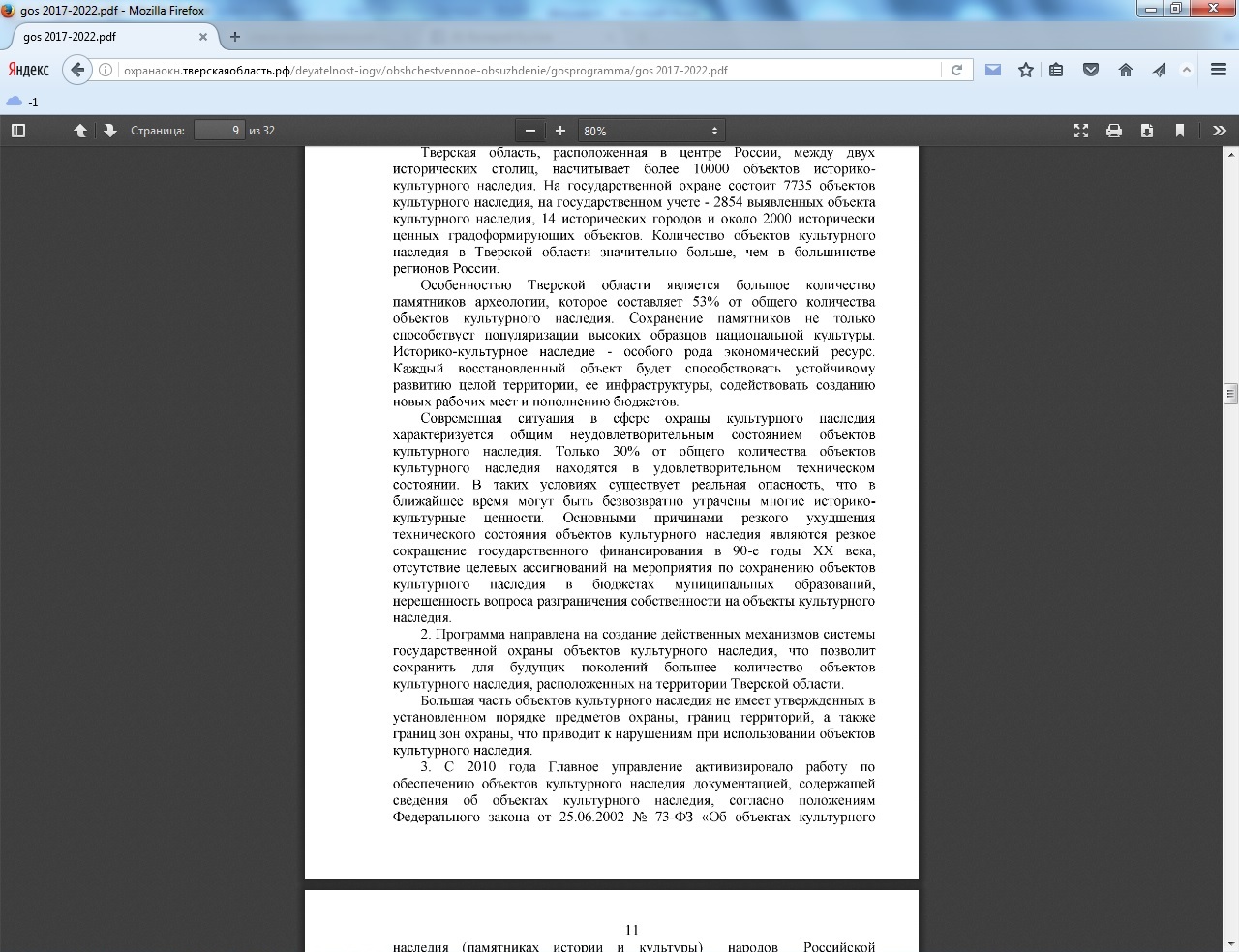

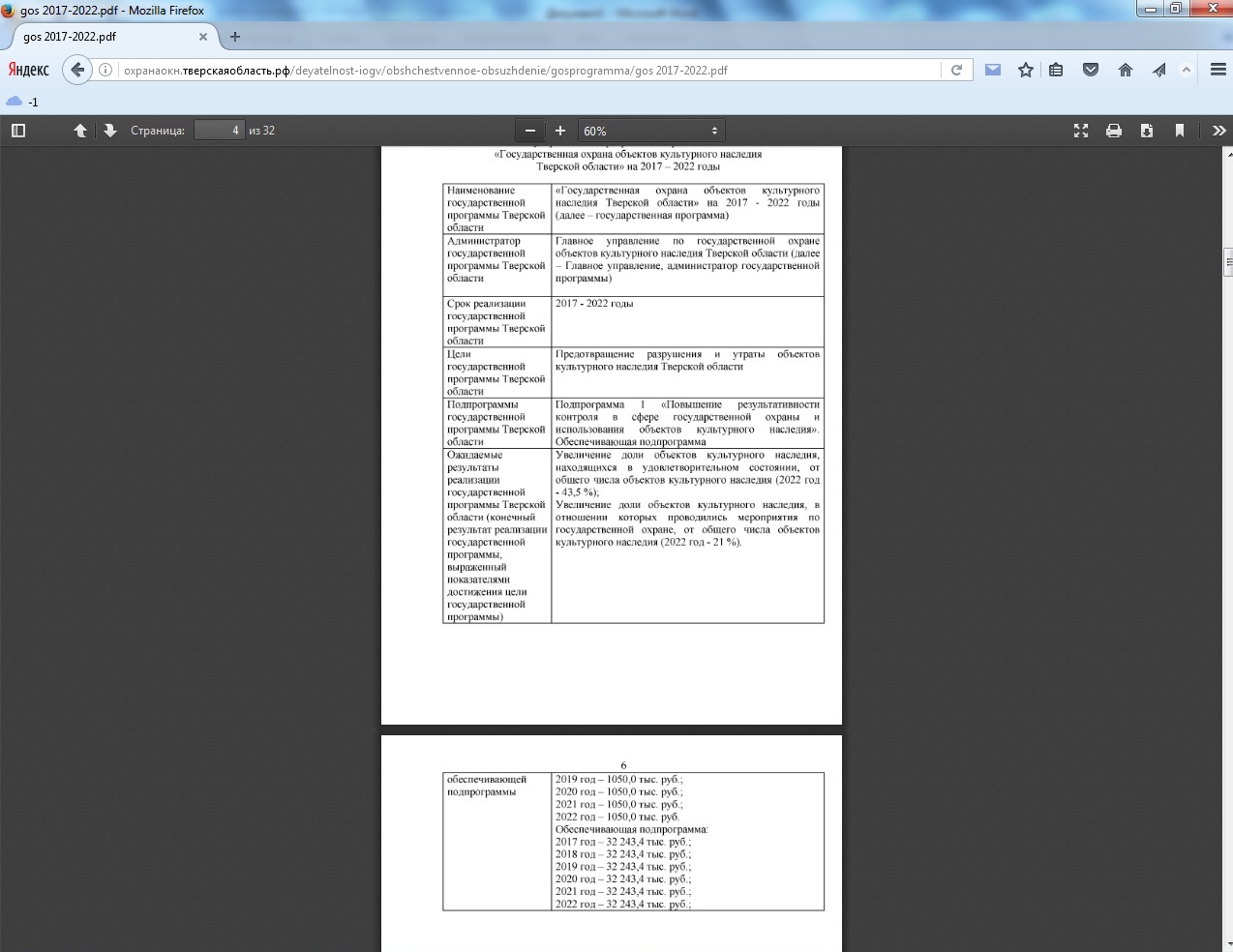

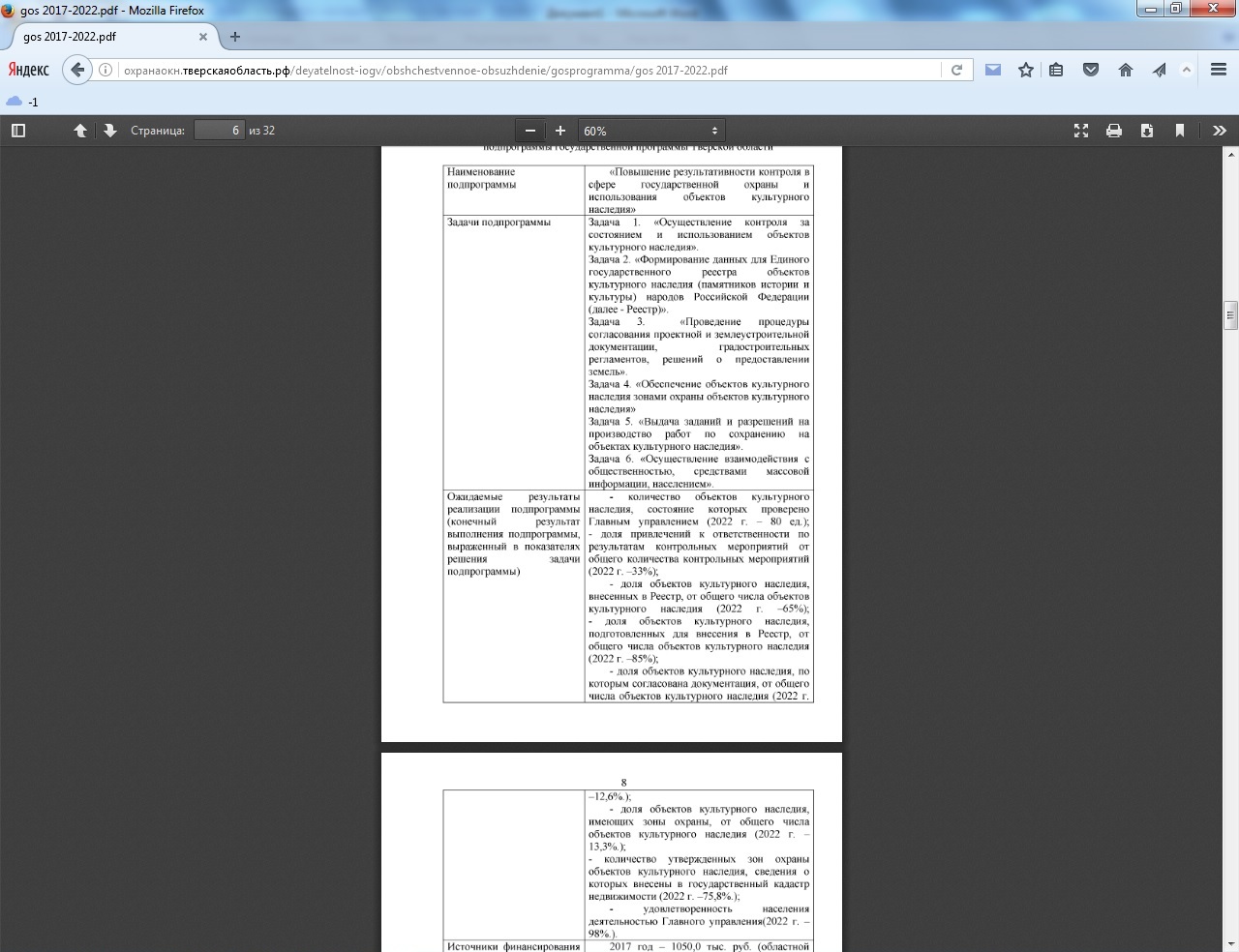

Вообще, с точки зрения главного управления, проблемы охраны памятников вполне можно залить деньгами. Недавно на сайте управления появился любопытный документ: проект программы мер по государственной охране ОКН на пять лет. Желающие могут с ним познакомиться. Вот так, к примеру, представлен «корень зла».

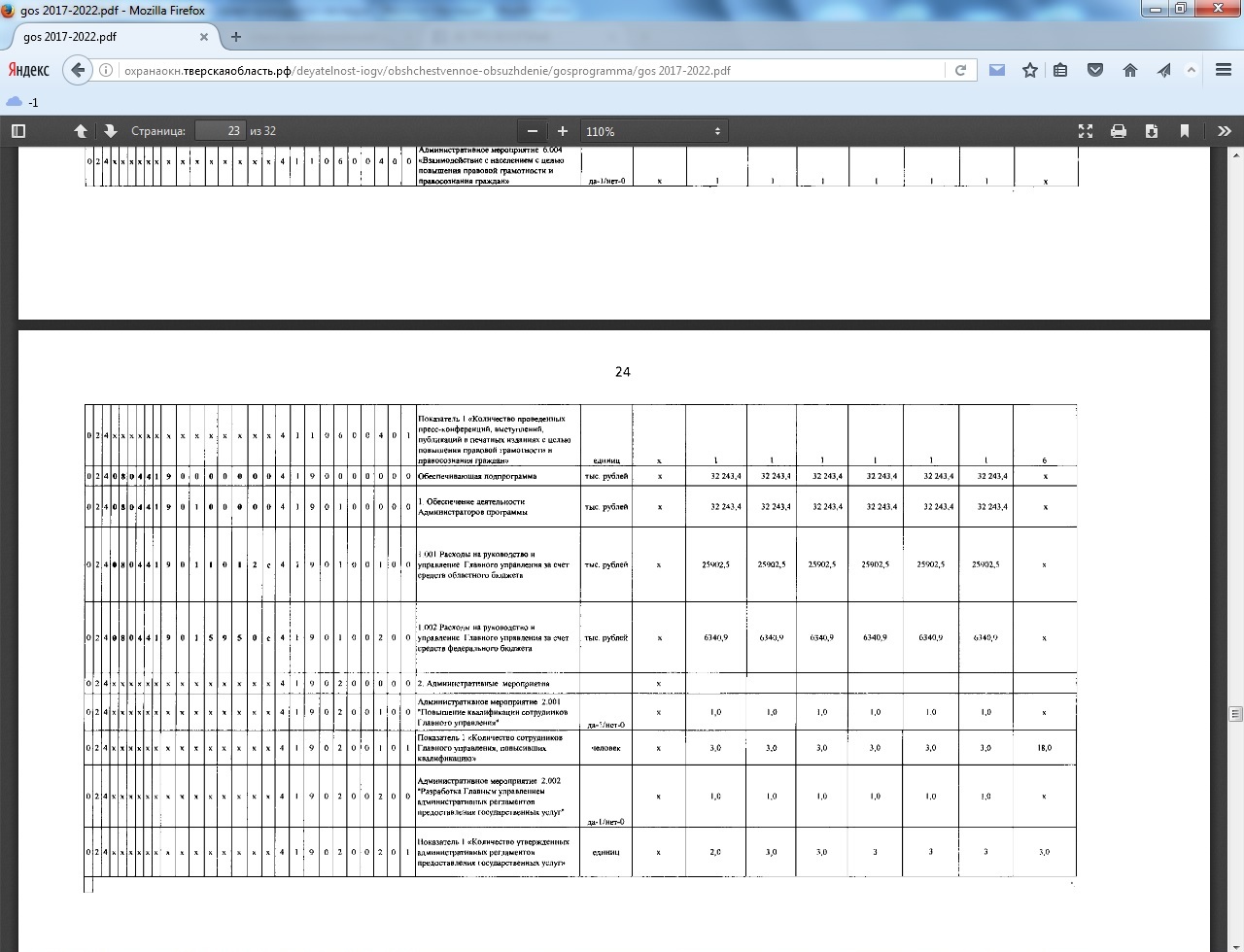

В итоге наш госорган из областного и федерального бюджетов будет получать теперь ежегодно по 32 миллиона до 2022 года.

Еще по миллиону будет расходоваться ежегодно на «Формирование данных для формирования единого государственного реестра» объектов культурного наследия – как раз на то, что наш госорган и умеет делать лучше всего по версии министерства культуры - "формировать формы". Вот так:

Подробнее с документом можно познакомиться на сайте самого главного управления здесь.

Но и теперь, при всех усилиях, даже к 2022 году в Реестр все тверские ОКН не войдут. В лучшем случае – только 65% (еще 85% будут «подготовлены к введению в Реестр»). Охранные зоны появятся только у 13% ОКН. О том, что какие-то новые объекты будут ставиться на охрану, приходится говорить только как о предположении.

Высокий ожидаемый итог только по одной статье. «Удовлетворенность населения деятельностью главного управления» составит в 2022 году 98%. Как это можно оценить, и какое население и как будет «удовлетворяться» - это, видимо, «внутренние критерии Администратора программы».

При этом нужно отметить, что с сайта управления вдруг исчезли акты историко-культурных экспертиз, и мало того - сам список объектов культурного наследия. Незачем простому человеку знать, что там стоит на охране, а что нет.

На самом деле, мы искренне желаем главному управлению, всем его сотрудникам, честно исполнять свою работу. И честно защищать то, что должно защищать. Ибо «с ним» - лучше, чем «без него». При всех недостатках системы, мы вынуждены постоянно обращаться к ней, потому что другой, увы, не придумано. Мы знаем, что в настоящее время в главном управлении находится целый ряд заявок на государственную охрану многочисленных объектов, обладающих признаками культурного наследия. И не просто обладающих признаками, но балансирующих на грани гибели по вине их владельцев. От того, решится ли сейчас главное управление все-таки сделать их полноценными хотя бы выявленными памятниками, зависит отнюдь не бумажный спор, а конкретная потеря Россией своего национального достояния. Пафосно звучит, но это так.

При этом мы ни в коей мере не согласны с тем, что главное управление в целом «качественно» выполняет свою работу. А что касается «сотрудничества с общественными организациями», то мы прекрасно помним, чем завершилось единственное в истории общение в офисе тверского ВООПИиКа в мае 2016 года. Говорить на реально больные темы руководство главного управления и его карманные эксперты отказались - ибо оказались просто некомпетенты.

«Мины замедленного действия» в виде согласований охранных зон, начавшие срабатывать в этом году, или только что «установленные», по-прежнему уродуют областной центр. Всем уже видно, во что превратил лучшую городскую панораму десятиэтажный дом девелопера Абдуллаева на Маяковского, 31. Известно, однако, что Абдуллаеву все можно, и он ногами дверь открывает к Смирнову в кабинет, а региональному департаменту архитектуры указывает, где ему площадки под застройку нужны. Чудесный персонаж, поставивший в Затверечье себе геростатов "памятник".

Скоро полезет в панорамы города многоэтажный микрорайон на берегу Волги за железнодорожным мостом, который начало возводить московско-тверское ДСК-3. А от зеленой зоны – Комсомольской рощи (в «год ООПТ», каким объявлен 2017), останутся рожки да ножки. Именно там, где еще весной 2016 года цвели эти ландыши, пройдет дорога вокруг нового микрорайона. Однако сейчас у ДСК явные проблемы - им некомфортно стало без прежнего губернатора Андрея Шевелева и его "строительных замов", темпы строительства упали, компания пропала с информационного поля.

И если руководство ДСК полагает, что окраска в мае в скучный и непривычный серый цвет Старого моста в Твери смоет все их грехи, то в этом оно сильно ошибается. Не говоря уж о сомнительности самой покраски, сделанной на "отвяжись".

Скоро полезет в городские панорамы многоэтажка на улице Спартака, которая закроет вид на Христорождественский монастырь из центра.

И еще другая шестиэтажка на Беляковском переулке закроет окончательно вид на этот монастырь из Заволжья. Дом, носящий гордое название «Победа», который, как та собачка, «подрос» во время проектирования с 12 (беспроблемных) до 16 (однозначно, чрезмерных) этажей вылезет на панораму от Нового моста с церковью Трех Исповедников. (На фото - кран на месте будущего дома).

Финалом будет строительство кривой пятиэтажки за «сплошной фасадой» на Вольного Новгорода, 3. Все это – результаты согласований, осуществленных главным управлением кулуарно, по-свойски или под административным нажимом в 2014-2016 годах.

И не говорите, что мы не предупреждали, когда вместо открыточного вида в центре Твери будет унылая ширма из построек, очень отдаленно архитектурных.

Город Тверь по-прежнему живет в шизофренической ситуации, когда он, формально продолжая числится историческим (как, например, в отчетеГУ), на деле никак не защищен ничем, кроме старых охранных зон. У города даже нет нормального генерального плана. Принятый в 2012 году на коленке документ был разнесен на куски ВООПИиКом и впоследствии прокуратурой. Замечания не учтены до сих пор. Новых охранных зон, как можно понять, уже просто не будет. Было выброшено немало бюджетных денег на разработку того, что впоследствии даже нельзя было назвать документом.

Продолжающаяся тяжелая борьба против точечной застройки центральных кварталов, особенно по Радищева, 39, лучше всего свидетельствует, что «если нельзя, но очень хочется, то можно» - для чего не грех даже «духов Никитина и Казакова» вызвать, в чем специализировались, как выяснилось, государственные эксперты-спиритисты из города Костромы. И не только они, но и другие, в том числе и уважаемые (увы, прежде) нами столичные эксперты из института искусствознания не постеснялись согласовать проекты охранных зон или проекты «приспособления объектов культурного наследия» по другим центральным объектам (на Симеоновской, 60 и набережной Тьмаки), результаты чего мы вскоре увидим. Это касается не только Твери – точно та же ситуация в других «лакомых» местах, в частности, на полуострове Житенном в Осташкове.

Но довольно об этом.

Приход новой власти принес Тверской области большие надежды на то, что бедствующие тверские церковные здания у нас получат хотя бы небольшую государственную поддержку. Да, у нас их очень много – и мы действительно не знаем, сколько точно – не все объекты, в том числе первоклассные, вообще поставлены на охрану. По-видимому, всего старых церквей порядка пятисот.

Слова же, что у здания храма нет проблем, применимы буквально к единичным объектам. Об остальных не знаешь, что хуже – отсутствие заботы или слишком яркое ее проявление.

Слишком часто ремонт церковных зданий, как, например, в селе Медведиха Рамешковского района, превращается в уничтожение их исторического облика. В этом многие прихожане ничем не отличаются от своих предшественников, живших, например, сто – сто пятьдесят лет назад. Представление, что церковное здание – это, кроме прочего, памятник их же предкам, их вере, трудам и молитвам, и часто единственное, что от них на земле осталось, легко подменяется неизвестно откуда взявшимся «правильным» православием. На поверку «правильное» православие часто оказывается такой же местной религиозной традицией - украинской, провинциально-греческой, южнорусской, московской, питерской и т.д., усвоенной очередным священником в детстве как «единственно верное» учение. На все это накладывается сравнительная дешевизна современных стройматериалов. И получаем то, что имеем.

Теперь немного о хорошем. Продолжилось строительство Спасо-Преображенского собора в Твери, что мы поддерживали и поддерживаем. В случае его успешного завершения центр Твери, при условии приведения в порядок соседних зданий, может получить очень интересную туристическую территорию. Здесь не только Соборная площадь с дворцом, музеем и собственно, Спасским собором, где, как несколько раз было заявлено на высоком уровне, после окончания строительства будет устроен музейный объект и мы увидим подлинные остатки древнего собора in situ близ стен современного здания (пока что они засыпаны).

Рядом расположены первоклассные дореволюционные и советские сооружения, которые в эту туристическую зону тоже можно включить. Поэтому всякие идеи о «кремле» на месте «Химика» звучат, минимум, тревожно, и мы надеемся, что компромисс по этим вопросам уже найден. Будут у нас и кремль (макет), и стадион, если последний не зареконструируют до смерти. Пока эти решения на уровне устной договоренности, и хотелось бы, что они приняли окончательный вид.

Несколько зданий в центре Твери были отремонтированы, в том числе "дом Тетяевых" (проект - "Творческая мастерская архитектора А.И.Кустова"):

и начат ремонтом (обрел крышу) несчастный дом на Симеоновской, 8, который уже стоял было пустой мертвой коробкой.

Правда, воссоздания его соседа по адресу Симеоновская, 10 (снятого в начале 2010-х мутным путем с госохраны) не будет, а за домом появится новостройка.

Благоустройство областного центра в этом году имело грандиозные масштабы, что, однако, не уберегло «сити-менеджера» Твери Ю.В. Тимофеева от отставки. Мы нисколько не сожалеем об этом событии. Меры и удержу в крушении исторического города Юрий Васильевич, по слову барда, «не знал и не хотел». Милосердием Божиим до фасадов на исторической набережной Степана Разина Тимофеев не добрался - тут, наверное, надо сказать спасибо как раз Главному управлению по охране памятников. А свежеокрашенные фасады углового дома на Свободном, 30:

...и на площади Терешковой не только украсили город, но и вызвали массу реплик в соцсетях о том, что «сталинский ампир» - это, оказывается, красиво. С последним, мы вполне согласны. Хотя площадь Терешковой – это последние судороги большого стиля (конец 1950-х). Но даже они лучше, чем все, что построено в последующие десятилетия. Неспособность современных горе-архитекторов даже элементарно повторить достижения своих предшественников 1940-х гг. показало фиаско с «воссозданием» Доски Почета на площади Гагарина – ничего общего не имеющей с утраченным изящным оригиналом:

Памятником грандиозным благоустроительным работам Тимофеева и их ярким выражением стали дареные Твери городские скульптуры «Рыбак» и «Семья». Довольно ординарные, ничего не выражающие, они стали, однако притчей в городском сообществе. Одинокого и бессмысленного рыбака со сломанной удочкой теперь, среди сугробов, с занесенным по самые уши нелепым котом при ведре даже жаль. Что же до «семьи», о которой не сразу было принято решение, куда она идет, то ли в цирк, то ли из цирка, говорить, в общем-то, нечего – именно потому, что никакой смысловой привязки к городу и этот памятник не несет. Зато нематериальный памятник Тимофеев оставил осле себя весомый, выкорчевать который из умов горожан будет крайне сложно. Именно при Тимофееве и его на самом деле очень посредственном управлении информации появилось такое слово, как "Староволжский" применительно к Старому мосту. Во время покраски моста это чудовищное слово тиражировалось бездумно местными СМИ сотни раз, тиражируется и сейчас. И никто не задумался о том, что статья из Википедии - сомнительный источник. Это показывает, как же крепко в сознание людей проникает вирус невежества и укореняется там и размножается. Эта топонимическая диверсия где-то даже страшнее, чем некоторые материальные утраты. Никогда в Твери не было и не будет никакого Староволжского моста, как не было и не будет Старой Волги или Новой Волги.

И, наконец, о потерях. Они, в этом году были, в основном, не в областном центре. Но от этого они не стали менее горькими. Помимо потери от пожара в сентябре вокзала станции Горовастица в Осташковском районе,

дома Березина в Вышнем Волочке в ноябре:

...которые ОКН не являюся (совершенно незаслуженно), предметом особого внимания стали Старица и Торжок.

В Старице все лето кипели страсти. Сначала шло строительство новой летней эстрады прямо на кладбище у Вознесенской церкви, апофеозом чего стало шумное празднование дня города, напомнившее советские атеистические шабаши довоенных лет. Очевидно, никакого специального намека на советский атеизм у организаторов не было и не предвиделось, просто сыграло роль обычное тухлое невежество.

Оно же было причиной сноса двух уникальных объектов – почтовой станции начала XIX века, в которой останавливался Пушкин, и старейшей аптеки с деревянной пристройкой и первым белокаменным этажом XVIII века. Ничего на местах данных построек не было возведено и, очевидно, не будет. Пример показательный, для Старицы очень характерный. Снос прошел под бодрые рапорты местного подконтрольного сми. Вообще же в этом городе в последние несколько лет был запущен процесс медленного уничтожения минимум половины уникальных белокаменных домов-палат XVIII- начала XIX вв., расселенных по программе «ветхого и аварийного». Просвета по их судьбе пока не видится.

Впрочем, информационный шум не прошел даром. Закрыты оказавшиеся одно время брошенными здания Борисоглебского собора и Пятницкой церкви с Александровской часовней.

Последняя была помойкой и бесплатным туалетом уже много лет. (Мероприятие по консервации, по нашим сведениям, проведено официально «Тверьпроектреставрацией»).

И, конечно, как никто «прославился» Торжок. Не успела общественность отпраздновать возвращение 24 из 45 исключенных в 2014 году объектов в число выявленных памятников, как на Красной Горе случился потрясающий по своей простоте, граничащей с воровством акт. Сразу два памятника (региональный и федеральный) в августе 2016 года были серьезно повреждены, превратившись, по сути, в пустые кирпичные коробки. Нужно отметить, что дело дошло до судебного решения (19 декабря 2016 года), но для собственника участка наказание пока ограничится штрафом (по делу о повреждении регионального памятника (Красная Гора, 14), а там еще рядом так же поврежден федеральный – Красная Гора, 10). Очевидно, суды примут правильные решения. А вот какова будет теперь судьба самой Красной Горы – вообще непонятно.

...Не хочется заканчивать только на плохом. Мы как вели, так и будем продолжать вести необходимую бумажную и просветительско-экскурсионную работу. И мы рады, что находим все новых друзей и единомышленников. Ваша поддержка, друзья – это то, что позволяет нам, «Тверским сводам» существовать как полностью некоммерческому общественному проекту. Все вместе мы можем изменить общественное мнение и, надеемся, позицию органов власти в отношении объектов культурного наследия.

Определенные подвижки в разных сферах, имеющих отношение к культурному наследию, обещаны. Обещаны новые дороги (например, в львовское Арпачево), обещано, что туризм станет реальным локомотивом тверской экономики (ох, как бы этого хотелось!). И буквально в последние рабочие дни 2016 года получено сообщение о выделении из областного бюджета 200 миллионов рублей на реставрацию оранжереи и здания реального училища (где разместится тверской головной музей), начало реставрации здания особняка Берновой (где размещается музей М.Е. Салтыкова-Щедрина), главного дома усадьбы Домотканово. Этого очень мало в пересчете на конкретные объекты, но если расходовать эти средства грамотно, учитывая, что данные здания - никак не руины, а в разной степени отремонтированные и приспособленные объекты культурного наследия - может на многое полезное хватить. Но исполнение этого решения - уже за временными рамками 2016 года.

Мы ничего не сказали о той подвижнической работе, которую ведут у нас многие приходы, общественные организации и отдельные люди, чтобы спасти, законсервировать, сохранить от разрушения первоклассные памятники, которыми могла бы гордиться европейская страна, не то, что область Центральной России. А мы гордимся этими людьми, и их считаем настоящими героями нашего времени. Жаль только, что на все дыры и руины героев – не хватает.

Фото Марины Гавришенко, Андрея Митрошина, Саманты Дмитриевой, Сергея Кутакова, Дениса Ивлева, Валерия Кустова, Александра Дылевского, Павла Иванова

|

Метки: главное_управление итоги |

Для печати

К началу |

|