2017

Публикуем очень интересное исследование тверского историка архитектуры и искусствоведа Алексея Маратовича Салимова о том, как он смог разыскать и определить дом, в котором в конце XVIII века жил автор первого настоящего исторического труда о Твери и Тверском крае - Диомид Иванович Карманов. Текст в авторской редакции, небольшие добавления от "Тверских сводов" - в качестве послесловия.

"Тот, кто попытается всерьёз познакомиться с историей Твери, Тверского княжества неизбежно подойдёт к исследовательским истокам в деле осмысления истории Тверского края и, следовательно, узнает, что в начале этого пути стоял Диомид Иванович Карманов.

Родившийся в 1740 г. на исходе царствования Анны Иоанновны в семье тверского мещанина или, как тогда говорили, – посадского человека, Диомид Карманов оказался наделён не только «недюжинными способностями», но и «снедаемой» его потребностью в получении знаний. В итоге эта жажда в 11 лет (в 1751 г.) привела Карманова на должность «писца» в Тверской провинциальный магистрат, а на следующий год в единственное на тот период учебное заведение Твери – духовную семинарию. Руководство и учителя семинарии отнеслись к малоподготовленному, но способному, а, главное, активно стремящемуся к познаниям мальчику, с благосклонностью, и в течение нескольких лет он был вольнослушателем семинарии. Когда же начались занятия по философии и богословию, которые велись на латинском языке и которого Карманов не знал, он был вынужден «распроститься с семинарской наукой» и вернуться на службу в Тверской магистрат. Возможно, это произошло в 1756 г., поскольку с этого года Д.И. Карманов значился в магистрате уже не писцом, а «копеистом и подканцеляристом». В последующие годы Карманов сочетал работу в магистрате с посещением лекций архимандрита Макария Петровича в Жёлтиковом монастыре. Происходило это, вероятно, с 1763 по 1766 г., когда выходец из Сербии возглавлял обитель.

После кончины Макария, последовавшей в 1766 г., Диомид Карманов продолжил посещать лекции по богословию, правда, уже не в Жёлтиковом монастыре, а в Трёхсвятском – загородной владычной резиденции, – где их читал епископ Гавриил.

Связав себя с семинарией, а точнее с преподававшими в ней учителями, которые сформировали в тот период «едва ли не единственный кружок образованных лиц Твери», Карманов энергично занялся проповеднической деятельность, оставив после себя ряд положенных на бумагу проповедей. Одна из них – «толкование на чин святой литургии» – была составлена в 1773 г., когда Д.И. Карманов получил повышение по службе, став «канцеляристом» Тверского магистрата.

В конце 1760-х гг. наряду с богословскими занятиями у Карманова всё отчётливее стал проявляться интерес к тверской истории. Толчок к этим занятиям, вероятно, также дала семинария. Преподававший здесь историю Богданов, умер на рубеже 60-х – 70-х годов XVIII в., оставив после себя «особое сочинение по истории». По всей видимости, именно Богданов способствовал приобщению Диомида Карманова к изучению тверской старины. Допускаю, что не обошлось в данном случае и без влияния В.Н. Татищева, издание «Истории» которого началось с 1768 г.

Свой первый исторический труд «Краткое известие о начале и приключениях города Твери с описанием нынешняго его состояния» Карманов подготовил в 1774 г. Правда, эту работу он считал поверхностным исследованием, поэтому, капитально переработав его, Д.И. Карманов в 1775 г. создал второй и самый «капитальный» свой труд: «Историческия известия Тверскаго княжества, почерпнутыя из общих российских летописцев, с приобщением новейших онаго приключений».

Третьим историческим исследованием Карманова, написанным по приказу главы Тверского наместничества Т.И. Тутолмина в 1778 г., стали «Исторические известия о принадлежащих к Тверскому наместничеству городах». Затем, сведя свои труды в одну «особую книгу», весной 1780 г. Д.И. Карманов подарил её библиотеке тверской семинарии.

Это дарение совпало по времени с покупкой историком нового дома в Городской (центральной) части Твери. До этого Карманов, по всей видимости, проживал в Заволжье, поскольку его отец был прихожанином Троицкой, «что за Волгой» церкви. Документы второй половины XVIII в. действительно фиксируют нескольких купцов Кармановых в Заволжской части города, хотя жили они и в Затьмачье. Получается, что Диомид Иванович стал первым среди Кармановых, кто в 1780 г. перебрался в центральную часть города. При этом поселился он на углу Пятницкой улицы и Скорбященского переулка, т.е. как раз в том районе, где проживали в основном мелкие чиновники. По этой причине в первой половине XIX в. Пятницкая улица была переименована в Секретарскую, поскольку большинство связанных с этой улицей домовладельцев относилось к чиновникам «секретарских» (10-го – 14-го) классов «Табели о рангах», утверждённой Петром I в январе 1722 г. Карманов же в 1777 г. стал коллежским регистратором, что соответствовало самому нижнему 14-му классу «Табели о рангах». Правда, одновременно с получением в 1777 г. данного чина он был назначен руководством магистрата «публичным нотариусом в должности секретарской».

Двигаясь по служебной лестнице, обретая благодаря своим трудам общественную известность, Д.И. Карманов, вероятно, естественным образом пожелал иметь собственное жилье, которое бы соответствовало его служебному и общественному статусу. А новое назначение, последовавшее в 1777 г., вне всякого сомнения, способствовало росту благосостояния Д.И. Карманова. К тому же в 1780-е гг. (а, вероятно, и ранее) он не только принадлежал к купеческому сословию, но и был женат на «купеческой дочери» Евдокии Ивановне Борисовой. И хотя нам неизвестно, какая из купеческих сфер деятельности приносила доход Карманову, тем не менее, суммировав получаемые, по всей видимости, из разных источников средства, он приобрёл дом с небольшим участком на углу Пятницкой улицы и Скорбященского переулка.

Расположенная сегодня на этом месте каменная трёхэтажная постройка, вместившая в себя ряд частных организаций (бизнес-центр «Володарский» и др.), значится под № 40 по улице Володарского (ил. 1). Карманов же в 1780 г. заселился в двухэтажный дом, верхний ярус которого был деревянным, а нижний каменным. Согласно источнику начала XIX в., площадь этого здания составляла 7,5 х 8,5 метров. При этом более протяжённой стороной дом выходил на Скорбященский переулок, а ширина участка со стороны Пятницкой улицы точно соответствовала ширине жилой постройки – 7,5 метрам. А вот длина домовладения была более 36-ти метров, т.е. домовладение включало в себя те участки, на которых в настоящее время находится дом № 38 и фрагментарно жилое здание под № 36 по улице Володарского.

Если соотнести обозначенные документом 1803 г. плановые габариты дома Карманова с ныне существующим сооружением, то тогда со зданием последней трети – последней четверти XVIII в. может быть увязана только угловая трёхосевая по западному (по ул. Володарского) и северному (по ул. Крылова) фасадам часть постройки, имеющая сегодня № 40 по улице Володарского. Однако, принимая во внимание каменно-деревянный характер этого сооружения в последней четверти XVIII – начале XIX в., к «кармановскому» периоду в истории дома может быть отнесёт только первый этаж выделенного нами объёма. Следовательно, остальные части здания появились в более позднее время. Тогда же соответственно исчез и деревянный второй ярус.

После смерти Д.И. Карманова, последовавшей в 1795 г., усадьба на углу Пятницкой улицы и Скорбященского переулка досталась, по всей видимости, его среднему сыну Ивану, поскольку именно он был отмечен в качестве домовладельца городской описью 1803 года, хотя можно предположить, что ранее эта усадьба принадлежала старшему сыну Д.И. Карманова Григорию.

Иван Диомидович Карманов умер между 1803 и 1813 годами и, судя по значительно выросшей за 10 лет оценке этого домовладения (с 350 до 1500 рублей), наследник Д.И. Карманова увеличил капитализацию имения за счёт своей предпринимательской деятельности, которая заключалась в обслуживании питейного заведения, которое было устроено в доме. Хотя в отличие от отца, Иван Карманов и его дети относились к мещанскому сословию.

О том, где конкретно находилось это заведение, мы узнаём из оценочной ведомости 1827 г. Согласно этому источнику «харчевня» с «питейной продажей» занимали одну из половин первого этажа здания, а остальная более значительная часть дома (второй этаж и вторая половина первого) служила жильём для наследников Ивана Карманова. Архивные материалы 1820-х – 1830-х гг. таковыми называют Екатерину Ивановну Карманову (вероятно, вдову И.Д. Карманова) и его сыновей Александра и Арсения. Добавим, что в 1820-е гг. рядом с домом по Скорбященскому переулку был выстроен деревянный амбар, который в 1827 г. стоял ещё пустой (был «празден»).

Во второй половине 1830-х – первой половине 1840-х гг. хозяевами имения остались Александр Иванович Карманов и его племянник. Участок и находящиеся на нём постройки принадлежали им и в 1857 г., когда было составлено наиболее подробное из имеющихся в нашем распоряжении описание усадьбы.

«Дом Карманова» к этому времени сохранил, по всей видимости, все те параметры, что были свойственны ему изначально, правда, участок стал меньше по длине. Вероятно, к этому времени, Кармановы продали тот фрагмент имения, который сегодня частично занят домом № 36 по улице Володарского.

Жилая каменно-деревянная постройка XVIII в. в 1857 г. имела со стороны Скорбященского переулка по четыре окна в каждом из двух этажей. Со стороны Секретарской улицы окон было меньше: два в первом ярусе и три во втором. Со стороны двора к дому примыкал деревянный одноэтажный жилой объём, а недалеко от дома по красной линии Скорбященского переулка находилась возведённая ещё в первой четверти XIX в. деревянная с двумя окнами и двумя дверьми «торговая лавка». Ещё одно деревянное хозяйственное строение – амбар с погребом и хлевом – располагалось на территории двора.

Весь первый этаж дома с деревянной пристройкой и лавкой в 1857 г. Кармановы сдавали в наём, а второй этаж занимали сами. При этом в доме и пристройке размещался питейный дом с харчевней, а у лавки был другой арендатор.

Составитель описи 1857 г. отметил, что и дом, и остальные постройки усадьбы были перестроены «лет 20 назад». Этот факт позволяет предположить, что после перехода домовладения в руки Александра Ивановича Карманова и его племянника (вероятно, во второй половине 1830-х гг.) была изменена стилистика фасадов «дома Карманова». После обновления он, по-видимому, утратил первоначальные позднебарочные декоративные формы, став классицистическим сооружением.

Серьёзные изменения произошли на территории интересующего нас домовладения между 1857 и 1860 г. К 1860 г. размеры участка, после его расширения к востоку, увеличились почти вдвое, а в 1860 г. с юга (по Скорбященскому переулку) к дому был пристроен каменный двухэтажный с «антресолями» флигель. Документы дают основание полагать, что сегодня это северная половина дома № 38, западный уличный фасад которой имеет пятиосевую организацию (по 5 окон в каждом этаже). С этого времени уже весь дом и часть первого этажа флигеля Кармановы отдавали в наём. Сами же они в 1860 г. перебрались во флигель, заняв здесь три комнаты и прихожую во втором этаже, одну комнату в антресолях и кухню в нижнем ярусе. Вероятно, основным «инвестором» в деле реорганизации усадьбы выступил Иван Арсеньевич Караманов – племянник А.И. Карманова, поскольку именно он завизировал опись имения, составленную в 1860 г. Этот вывод кажется нам оправданным ещё и потому, что в отличие от дяди, который в тот период оставался мещанином, племянник в документе 1860 г. назван купцом.

Единоличным владельцем усадьбы Иван Арсеньевич Карманов стал, вероятно, в 1865 г., поскольку с этого года источники уже не фиксируют Александра Ивановича Карманова в качестве хозяина этого домовладения. Опись 1868 г. позволила выяснить арендатора деревянной лавки, стоящей к югу от флигеля. Им был назван некто Зазыкин (вероятно, купец).

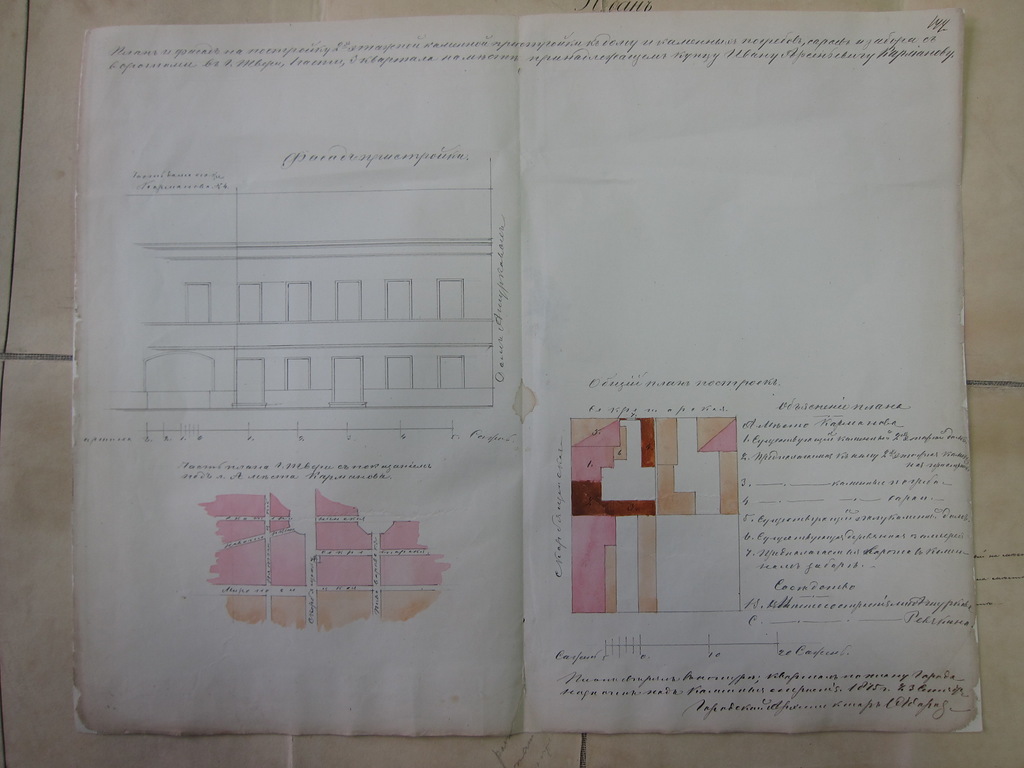

В 1876 г. И.А. Карманов инициировал постройку ещё одного каменного двухэтажного здания, которое было возведено на месте деревянной лавки впритык (с юга) к флигелю 1860 года. На чертеже 1876 г. видно, что на месте двух южных окон первого этажа, которые сегодня наличествуют у северной половины дома № 38, флигель 1860 года имел широкий арочный проезд, который вёл на территорию усадьбы. («План и фасад на постройку 2-х этажной каменной пристройки к дому и каменных погребов, сарая и забора с воротами в г. Твери, 1 части, 3 квартала на месте принадлежащем купцу Ивану Арсеньевичу Карманову». 1876 г. ГАТО):

Выстроенное в 1876 г. здание также имело пятиосевую организацию западного фасада, выходящего на Скорбященский переулок. Правда, в первом ярусе здесь было устроено два дверных проёма. В настоящее время эта постройка является южной половиной дома № 38 по улице Володарского.

Создание нового флигеля сопровождалась постройкой вдоль южной границы участка (впритык к флигелю) каменного сарая с погребами, который стал служебным строением вновь возведённого жилого здания.

Одновременно с постройкой флигеля, который И.А. Карманов мог возвести как доходный дом, хозяин угловой усадьбы выстроил по восточной границе участка, с выходом на красную линию Секретарской улицы, деревянный сарай. Затем это сооружение он объединил каменным ограждением с встроенными в него воротами с главной постройкой усадьбы. Отмечу, что к этому времени «дом Карманова» увеличился в два раза, что позволяет связывать эту достройку с периодом, охватывающим начало 60-х – первую половину 70-х гг. XIX в. Тот факт, что на чертеже 1876 г. это здание показано как двухэтажное каменно-деревянное сооружение, даёт основание говорить о щадящем отношении И.А. Карманова к наиболее ранней постройке усадьбы. Вновь возведённый объём Карманов не стал делать исключительно каменным сооружением, поскольку второй этаж пристройки он велел выполнить из дерева.

В 1883 г. купец И.А. Карманов умер, и в январе 1884 г. его имение наследовала вдова – мещанка Александра Фёдоровна Карманова. Хозяйкой усадьбы она оставалась и в начале 1910-х гг. В этот период она не внесла существенных изменений в облик принадлежавшего ей домовладения, если не считать замены выстроенного в 1876 г. со стороны Секретарской улицы деревянного сарая, который незадолго до 1884 г. был уничтожен пожаром. В 1884 г. новые каменные «службы» она сделала более протяжённым по оси север-юг зданием.

Ещё одним строительным деянием А.Ф. Кармановой стала пробивка в 1906 г. со стороны Скорбященского переулка дверного проёма (вместо окна) в созданном в 1860 г. флигеле. Несколько позже «дом Карманова» попал в объектив фотоаппарата, подтвердив наличие в этом здании трактира, о котором с начала XIX в. сообщают источники. (На фото "дом Карманова" - крайний справа). По всей видимости, в таком виде жилые и хозяйственные постройки усадьбы Кармановых встретили революционное лихолетье, а к 1922 г. это домовладение было национализировано советской властью. (Тверь. «Дом Карманова» (в правой части снимка) на углу Секретарской улицы и Скорбященского переулка. Фото 1910-х гг.):

Судя по архивным материалам и фотографиям, прибавивший во второй половине XIX в. в объёме «дом Карманова», в довоенный период по-прежнему оставался двухэтажным зданием, где первый ярус был каменным, а второй деревянным. (Калинин. «Дом Карманова» (в центре снимка) на углу улиц Володарского и Вольной. Фото 1930-х гг.):

Кардинальное изменение он претерпел, вероятно, в послевоенные годы, когда из двухэтажного каменно-деревянного сооружения превратился в трёхэтажный каменный дом, утратив деревянные конструкции второго яруса. При этом серьёзным коррективам подвергся и первый этаж здания, относящийся к концу 60-х – 70-м гг. XVIII в. Наличие сегодня у него трёх, а не четырёх проёмов со стороны улицы Володарского, которые фиксировались источниками XIX в., даёт основание утверждать, что от «дома Карманова» в лучшем случае остались фрагменты стен первого этажа. Тем не менее, эта постройка достойна того, чтобы на её фасадах появилась мемориальная доска, свидетельствующая о том, что в 1780-1795 гг. здесь жил автор первой «Истории Тверского края».

Алексей Салимов. Заглавное фото автора: "Тверь. Ул. Володарского, 40. Фото 2017 г."

Послесловие

Очень приятно видеть, что Алексей Маратович представил для нашего сайта расширенную версию свой научной статьи, которая, несмотря на непростой, возможно, для неспециалистов формат, открывает возможность увековечить-таки в Твери память о человеке, с которого начинается настоящее, научное изучение Тверского края. У Карманова были, конечно, предтечи: это и автор "Хронологиона" Петр Воинов, и создатель "Каталога Преосвященных Архиереев Тверских" Иван Евдокимов. Но, писавшие в середине XVIII века они, в общем, следовали еще летописной традиции. У Карманова мы встречаем уже опору на источники, попытку обработать, систематизировать и, что немаловажно, донести до широкой публики свой труд. Это заслуженно принесло ему славу первого тверского историка.

Можно кое-что добавить к сказанному и несколько расширить иллюстративный ряд по данной теме (вышеприведенные фотографии предоставлены А.М. Салимовым, фото ниже - Павла Иванова). Попозже, когда все-таки будет ясно, что реально осталось от "дома Карманова", мы оформим этот текст в виде карточки. Пока же он побудет дополнением к статье Алексея Маратовича.

Итак, нам известно, что в те годы, когда Карманов был "публичным нотариусом", он был прихожанином церкви Вознесения, "что на Проспекте" в Твери. Этот храм также сохранился, и хотя давно не имеет того вида, который был при Карманове, сохранил фрагменты стен в юго-западной части существующего здания, относящиеся к постройке 2 половины XVIII в. (сейчас под штукатуркой).

Домовладение Кармановых можно проследить и с помощью современных ресурсов интернета с наложением карт и планов. Вот, например, что мы видим на сайте Retromap.ru, при наложении современного вида этого участка на план Твери 1855 года (обратим внимание, что застройка участка, там где как раз чуть позже выстрены флигели, показана как еще как деревянная, не капитальная, так же обозначен и каменно-деревянный главный дом):

Как часто бывает, важным источником для уточнения истории домовладения служит немецкая аэрофотосъемка (4 сентября 1943 года), где дом показан уцелевшим во время оккупации. Все домовладение мы отчеркнули тонкой оранжевой линией.

Видно, что домовладение сильно расширилось по сравнению с первоначальным небольшим участком, но исконный дом бережно сохранялся несмотря на то, что почти вся площадь участка была застроена и, очевидно, сдавалась в аренду. Впечатляют и "сараи", построенные в 1884 году - складские помещения в городе в тот период были, очевидно, востребованы. А вот так это же строение можно видеть на плане 1965 года, правда, скорее всего, план отражает чуть более раннюю ситуацию (точно такую, как на предыдущем плане, цела еще и арка, и все дворовые постройки, чт маловероятно после хрущевской борьбы с дворовыми постройками в начале 1960-х гг.).

Этот план ценен тем, что показывает, где находились описанные у А.М. Салимова арки во двор, из которых одна вела во двор Кармановых (№40 и №38 по современной нумерации), а другая уже относилась к соседнему домовледению (№36 по современной нумерации, хотя очевидно, что переделка конца 1950-1960-х гг. очень сильно снивелировала все особенности этих совершенно разных по времени и стилю домов):

Сказать до внимательного осмотра стен, что осталось от первоначального дома Диомида Карманова, сложно. Габариты его старой части - дореволюционные: 4 сажени по Скорбященской улице (сколько по Пятницкой (должно быть 3,5) сказать без зондажей невозможно). Осмотр его сзади удостоверяет, что перед нами - все тот же дом, что и на немецком снимке, и на послевоенном плане. Но по всем фасадам все оконные проемы изменены.

Реконструкция его была, конечно, варварской. Дом был расширен на одну ось окон к востоку, был наполовину застроен двор. Лучше всего сохранился, судя по всему, южный флигель (точнее, два флигеля, позже объединенных). Их стены сохранили краснокирпичную кладку 2 половины XIX века. Как мы знаем, эти здания построены через шестьдесят-семьдесят лет после смерти Д.И. Карманова:

Сараи и склады после 1960-х гг. исчезли полностью. Увы, это характерно для почти всех таких построек в центральных кварталах Твери. То, что там сейчас стоит, а также заборы и разделение домовладений - это результат большой реконструкции конца 1990-х гг., когда эти кварталы одними из первых в центре Твери подверглись реконструкции уже в духе нового времени. Но нет худа без добра - тогда еще никто не мог вообразить, как можно нарушать высотные регламенты при новой застройке в исторической части города:

Ну, а как же сам "дом Карманова"? Даже если выяснится, что от здания XVIII века уцелели лишь фрагменты (как оно, скорее всего, и есть, я помню, как этот дом штукатурили в 1990-х - крупных участков старой кладки в нем не было видно), это не отменяет факта прямого унаследования существующим строением №40 по улице Володарского того самого дома, где жил первый тверской историк. И, конечно, это шикарный подарок для тверских экскурсоводов - можно подвести к стенам, помнящим не просто "одного из купцов", а человека, оставившего яркий и интересный след в тверской истории. За что Алексею Салимову огромное спасибо!

Павел Иванов

|

Метки: Загородье краеведение |

Для печати

К началу |

|