2017

Эта статья является несколько расширенной редакцией статьи на эту же тему, вышедшей в "Тверских ведомостях" и кратко излагает содержание недавней публичной лекции "Тверских сводов" в областной библиотеке им. А.М. Горького.

…Весной 1958 года маленький автомобиль, работавший на выхлопах газированного сиропа, с тремя путешественниками в салоне въехал на улицы города победившего коммунизма. Один из путешественников был весьма известным лицом в русской классической детской литературе. Он и сейчас известен большинству детей – благодаря своей широкополой шляпе, независимому виду, задиристому, но доброму характеру. Речь идет, конечно, о Незнайке.

Создатель его, детский писатель Николай Николаевич Носов посвятил целых две главы в приключениях Незнайки в Солнечном городе такой, на первый взгляд, скучной для детской сказки теме как архитектура. Более того, одна из этих глав посвящена чиновничьему мероприятию - заседанию архитектурного комитета. Нигде более в детской книге ничего подобного автор не допускал. «Архитектурный комитет» - единственное явление в Солнечном городе органа власти, которая более ничем и никак в повести не обозначена.

Это показательно. Что такого происходило в архитектуре в 1957-1958 годах, когда Носов создавал свое произведение, что было известно даже детям, так что потребовало столь широкого освещения на страницах детской книжки? И нам будет, конечно, особенно интересно, что происходило в этот период не в Солнечном, а во вполне конкретном городе – в нашем Калинине, Твери?

В 1954-1955 годах в стране постепенно началось ослабление строгости дисциплины во всех сферах жизни. Финалом этого стало разоблачение «культа личности» Сталина на XX съезде (в Калинине с этим постановлением познакомились 3 июля 1956 года), но уже до того повсюду чувствовались перемены. Середина 1950-х – довольно светлые годы. Начали затягиваться военные раны, до Карибского кризиса было еще далеко. Еще к 1950 году в Калинине был полностью восстановлен объем жилищного фонда довоенного времени. Первая острота жилищного кризиса была снята. Можно было думать о серьезном новом капитальном строительстве. Такое строительство велось все ускорявшимися темпами – и в столицах, и в крупных областных городах. Калинин входил в число 15 разрушенных в войну исторических городов РСФСР, к восстановлению которых были привлечены главные архитектурные силы страны. Общие объемы вводимого жилья росли скачкообразно: 9 тысяч кв. м жилья в 1948 году, 14 тысяч кв. м - в 1950 году и… свыше 60 тысяч – в 1955-м. В среднем в год вводилось в строй около ста домов, правда, многие из них были небольшими. В планах предполагалось вводить уже к концу 1950-х гг. порядка 100 тыс. кв. м жилья в год (по факту этого добиться не удалось, и цифру в 100 тысяч преодолели лишь в середине 1960-х). Лидерами по вводу в строй нового жилья были строительные организации крупных предприятий: Комбината искусственных волокон, Полиграфкомбината, ТЭЦ-4, вагоностроительного завода.

Большинство новых домов строились по типовым проектам в стиле «сталинского ампира», однако таким, которые были разработаны или творчески переработаны коллективом «Калининоблпроекта». В нем работали первоклассные мастера: И.П. Изотов, Д.Н. Мельчаков, Т.А. Кордюкова, А.И. Мартьянов и другие. В результате облик новых районов города, появлявшихся в те годы в Калинине, достаточно индивидуален и выразителен. Лучше всего удались, например, улицы Мусоргского, Орджоникидзе, Новопромышленная (теперь проспект Победы), Переволоцкая (Бобкова), проспект Ворошилова (теперь проспект Ленина) и некоторые другие.

Очень значимым событием стало строительство моста через Волгу, получившего позже название Нового. Мост начали строить в 1952 году, рассчитывали ввести в 1955-м, но по факту к октябрьским праздникам 1955 году по Новому мосту было открыто лишь пешеходное движение. Полностью мост открылся через год. На его строительстве работали несколько высококлассных бригад, например, гранитчика Н.С. Сергеева, работавшего в начале 1940-х гг. на ремонте Путевого дворца.

Высокий темп строительства, заданный руководством страны и города, приводил к повсеместной острой нехватке элементарных вещей, нужных на стройке (фартуков, рукавиц, бетона, гвоздей, мастерков). Особенно остро не хватало кирпичей, и это превратилось в настоящее бедствие, хотя в Калинине работало два кирпичных завода.

Несмотря на все это, стройки велись быстрыми темпами. Ими гордились, почти ежемесячно областная газета рассказывала о какой-нибудь из новостроек, вводимых в эксплуатацию. На стройках работали заключенные, пленные немцы (до 1955 года), активно привлекались к подсобным работам и будущие жители.

Эпоха «сталинского ампира» вошла в историю советской архитектуры как эпоха очень дорогого (по себестоимости) жилья (хотя справедливости ради квадратный метр в Калинине никогда не достигал космической московской цены в 21000 руб., колеблясь между 200 (в частном доме) до 3000 руб. (элитные дома в центре) за один квадратный метр). «Высокая архитектура» требовала (безотносительно, были ли такие мастера по факту или нет) наличия мастеров высшего класса. Каменщики должны были уметь выкладывать стены и карнизы сложного профиля, во всех домах этого времени большое место занимала квалифицированная плотницкая работа, а для наружных лепных работ в городе постоянно действовала семейная бригада лепщиков М.К. и М.М. Кузьминых, имевших еще дореволюционную квалификацию мирового уровня. Наличие таких мастеров было возможно также благодаря постоянному росту индивидуального жилого фонда – все без исключения строители имели возможность «шабашить», зарабатывая себе дополнительные средства, на что власть смотрела до хрущевских времен сквозь пальцы (как и само наличие индивидуального дома с участком не считалось после войны «пережитком»). Не было необходимости и в реставрационных организациях - средний уровень строительной бригады позволял пусть не точь-в-точь, но на очень достойном уровне (сейчас бы это назвали «реставрацией») отремонтировать любой исторический дом, отчего город в целом имел опрятный и аккуратный вид. За порядком на лестничных клетках и придомовых территориях следили очень строго уличкомы – так что ни грязи, ни «ветхого и аварийного» жилья мы на фотографиях города тех лет мы не увидим.

Но основная часть домов строилась не слишком квалифицированными мастерами. Из публиковавшихся в «Калининской правде» фотографий и заметок следуют, что процент женщин-каменщиц в обычных бригадах 1950-х гг. был, всяком случае, намного выше пятидесяти. Некоторые бригады были полностью женскими и даже завоевывали звание ударных. И все равно, судя по посылу авторов заметок, дома строили долго, а средств уходило немало – как многим казалось, напрасных и избыточных.

Новоселы вселялись тогда покомнатно в большие квартиры. Это не было нонсенсом: для 1930-х годов отдельная комната в городской квартире на рабочую семью – норма или даже роскошь. Поквартирное расселение в 1940-х годах было редкостью и практиковалось только в ведомственных домах в центре города. Нормой в начале 1950-х годов было заселять в восьмиквартирный дом около двадцати семей. Но последнее не считалось проблемой. Как любое государственное жилье, жилплощадь пролетария была временным жильем, и по мере улучшения в городе жилищных условий и ввода нового и нового жилья коммуналки предполагались к постепенному расселению. Руководители некоторых предприятий и приближенные к ним люди, например, решили свои проблемы уже в эпоху «сталинского ампира». Так, при вводе в эксплуатацию дома от «Калининшелка» по улице Крылова, 7 в 1957 году, свои жилищные условия «улучшили» (то есть получили отдельные квартиры) бухгалтерия и несколько начальников цехов этого предприятия. В то время как простые рабочие по-прежнему получили только комнаты. Но перспективы обнадеживали – при сохранении прежних темпов роста ввода в строй жилья на отдельные квартиры или дома все граждане могли рассчитывать примерно через два десятилетия.

Но с какого-то момента стало понятно, что больше определенного количества вводить в строй жилья не удастся (цифры в Калинине забуксовали на 70-80 тысячах кв. м в год). Процент неосвоенных государственных средств даже центральными строительными трестами (№73 и «Калининстрой») увеличивался из года в год. И если в «Калининстрое» он составлял (по официальным отчетам) 20-30%, то в небольших трестах – 50-70%. Многие здания строились годами, и все равно вводились с массой недоделок. К сожалению, этого не избежали и лучшие здания в стиле «сталинского ампира» в городе – например, библиотека им. А.М. Горького, где в первую же зиму (в 1955 году) протекла крыша и лопнула некачественно проведенная система отопления.

Как раз когда Николай Носов писал своего «Незнайку в Солнечном городе» (1957 год) в стране происходила настоящая революция в архитектуре. Она началась в 1954 году. Второе совещание строителей, прошедшее в декабре 1954 года под личным руководством Хрущева, провозгласило курс на максимальное удешевление строительства жилья. Выбора особого не было: в провинции удешевляли строительство не от хорошей жизни, и город Калинин был еще в очень привилегированном положении как исторический город, с которым нельзя было "не церемониться".

Хрущев не интересовался архитектурой как искусством и был поразительно глух к той важной идеологической роли, которую она играла и играет во все времена. Он знал реальное положение в стране. Знал и о кризисе колхозного сельского хозяйства, балансировавшего на гране голода в деревне в последние сталинские годы, знал и о трудностях в строительной сфере. Но решения проблем он предлагал, мягко говоря, экстравагантные. Наряду с вполне здравыми рецептами, следовали и такие, как тотальное засевание кукурузой всех лучших земель в колхозах, а в области строительства – курс на тотальное удешевление всего ради сохранения темпов роста ввода в строй нового жилья.

Удешевление велось по трем направлениям: индустриализация, типизация проектов и борьба с излишествами. Именно этим последним Хрущев и «прославился» больше всего. Хотя в те годы в Калинине на компанию по борьбе с «излишествами» меньше всего обратили внимание. В 1956 году в «Калининской правде» по этому поводу прошли буквально два крохотных «письма в редакцию», не имевших каких-то прямых последствий, потому что они описывали и критиковали «за излишества» уже построенные здания (все ту же библиотеку им. А.М. Горького и жилой дом на нынешней площади Гагарина).

А вот в столице с «излишествами» после официального постановления правительства от 4 ноября 1955 года боролись всерьез. Была фактически разгромлена Академия архитектуры, превратившаяся в Академию строительства и архитектуры, отстранены от проектирования великие архитекторы сталинской поры, в том числе и работавший в 1940-х гг. в Калинине Н.Я. Колли. В прямой связи с этой и другими компаниями стоит учреждение праздника «День строителя» (в 1955 году). Отныне и надолго слово «архитектор» становится в лексиконе газет ругательным, а единственная достойная похвалы фигура – работяга-строитель, которому архитектор только мешает своими фантазиями.

До провинции настоящая волна борьбы с излишествами (когда их устраняли на стадии проектирования) дошла с запозданием. Ключевой год для Калинина – 1959-й.

В Солнечном городе коротышек Носов оставил «архитектурный заповедник», где главным рудиментом было присутствие колонн на зданиях. Там Незнайка и его друзья смотрят «отжившую» архитектуру, которую Носову пришлось сделать кривой и полной брака (иначе бы было непонятно, почему же она «устарела»). Эту сторону архитектуры очень жалели. Да и Солнечный город по мере выхода книги в свет (повесть выходила постепенно в журнале "Юность" в 1958 году) эволюционировал. Вначале (в 10-й главе) по внешнему виду - это все-таки сталинская Москва. "По обеим сторонам улицы стояли многоэтажные дома, которые поражали своей красотой. Стены домов были украшены затейливыми узорами, а наверху под крышами были большие картины, нарисованные яркими, разноцветными красками. На многих домах стояли фигуры различных зверей, вытесанные из камня. Такие же фигуры были внизу у подъездов домов".

А вот в 17-й главе Носову тоже пришлось устами архитектора Кубика "бороться с излишествами": "У одних домов колонны находились не внизу, как полагается, а сверху, на крышах; у других домов колонны были внизу, зато сами дома стояли вверху, над колоннами; у третьих колонны были подвешены к карнизам и болтались над головами прохожих. Был дом, у которого карниз находился внизу, а колонны стояли вверх ногами и вдобавок покосились набок. Был также дом, у которого колонны стояли прямо, но сам дом стоял косо, словно собирался рухнуть на головы прохожих. Еще был дом, у которого колонны наклонились в одну сторону, а сам дом наклонился в другую, так что казалось, будто все это сейчас рухнет на землю и рассыплется в прах".

В реальности СССР (и в том числе в Калининской области) дольше всего «излишества» продержались на домах культуры предприятий, где директора упорно настаивали на праве того или иного завода иметь красивое здание – и на это готовы были дать лишние деньги. Уже в июне 1960 года в Калинине сдали и обновленный ДК им. Трусова на прядильно-ткацкой фабрике А.П. Вагжанова, полный «излишеств». С «излишествами» сдавали ДК Полиграфкомбината в 1957 году, кинотеатр «Спутник» в 1959-м и другие подобные сооружения. В районах области стиль продержался еще дольше (например, во Ржеве дворец культуры завода «Электромеханика», также еще полный «излишеств», сдан в январе 1961 года).

Наличие колонн на здании со всеми другими декоративными элементами удорожало строительство не более, чем на 3%. Однако и эти крошки экономили. Впрочем, излишества искали не только в колоннах. С 1960 года в жилом строительстве в Калинине отказываются от наружной штукатурки, угловых секций домов, закреплявших углы кварталов, а также – специальных каналов под теплотрассы, подвалов, придомовых котельных (строились теперь на весь квартал), деревянных кровельных свесов, наружных водостоков и т.д.

Зримо эту перемену можно видеть на площадях тверского Заволжья – Волжской (Мира), створа улицы Благоева и створа Комсомольского проспекта. Они построены почти одновременно – в 1959-1960 годах. При этом площадь Мира - самая классическая (она открыта 28 июня 1959 года, но ее строительство началось в 1954 году). Остальные площади уже проектировались без излишеств. Последними были отменены угловые секции: едва ли не последним домом в городе с нормальным углом стал спроектированный Т.А. Кордюковой в конце 1959 года дом №2 по Комсомольскому проспекту. В нем нет уже ни фасадных украшений, ни даже штукатурки, и вся «роскошь» - это нестандартная, более богатая планировка квартир и привычная п-образная форма плана. Прекрасный мастер-классик, Тамара Кордюкова всю оставшуюся жизнь презирала такое строительство, но тогда сделать ничего было не возможно.

Спасли ли «хрущевки» население от нехватки жилья? Сложный вопрос. Объем вводимого жилья в середине и в конце 1950-х разнится незначительно. Некоторые исследователи делают вывод, что строить при Хрущеве стали даже меньше, темпы ввода жилья не успевали за приростом населения. Ни о каком сносе «ветхого и аварийного» жилья в конце 1950-х еще и речи не было, все пригодные для жилья дома с центральных улиц (где строили крупные новые здания) тогда в Калинине бережно переносились на другие места, а старые кирпичные дома реконструировали.

По-настоящему ситуация изменилась лишь с началом крупнопанельного домостроения, и то не сразу. В Калинине это произошло уже при Брежневе, примерно с 1965 года, о чем нужен отдельный рассказ.

Возвращаясь к теме Незнайки в Солнечном городе, с чего мы и начали наш рассказ, напомним еще одну, очень важную особенность этого текста. Единственный раз за всю эпопею об этом герое, в сказке о Незнайке в Солнечном городе Николаю Носову пришлось применить прием deus ex machina. Когда его главный герой, в результате своего случайного «грехопадения» (совершения трех плохих поступков) вверг все идеальное социальное сообщество Солнечного города в кошмар засилия уличной преступности (и никакие власти, справедливые законы и порядки здесь не помогли), в сюжет пришлось вмешаться волшебнику. Реальных, не-волшебных рычагов остановить деградацию общества, вырванного из традиционной культуры и брошенного в предельно урбанизированную городскую среду (пусть и благоустроенную), Носов не смог придумать. Собственно, их и нет. В обычной жизни волшебников, могущих отыгрывать преступления назад, как будто их и не было, тем более, к сожалению, не бывает.

Буквально через пять-шесть лет после открытия в Калинине памятника Ленину (24 октября 1959 года) на митинге в честь чего говорилось, что этот «Ильич увидит людей коммунизма», газету «Калининская правда» захлестнула волна писем горожан, встревоженных непонятно откуда взявшейся волной агрессии у молодых людей из «благополучных» семей «благополучных» спальных микрорайонов. Отмечалось повальное равнодушие в молодежной среде к идеям коммунизма, неверие в высокие идеалы, тайная зависть к культуре Запада. И впоследствии это все только возрастало, и тревожную тенденцию нельзя было заглушить трескучими заголовками о близости победы социализма во всем мире.

Разумеется, не одна новая архитектура оказалась в этом виновата. Но она внесла огромный вклад в то обстоятельство, что нынешний Ильич на площади Ленина в Твери, безусловно, до победы коммунизма не достоит…

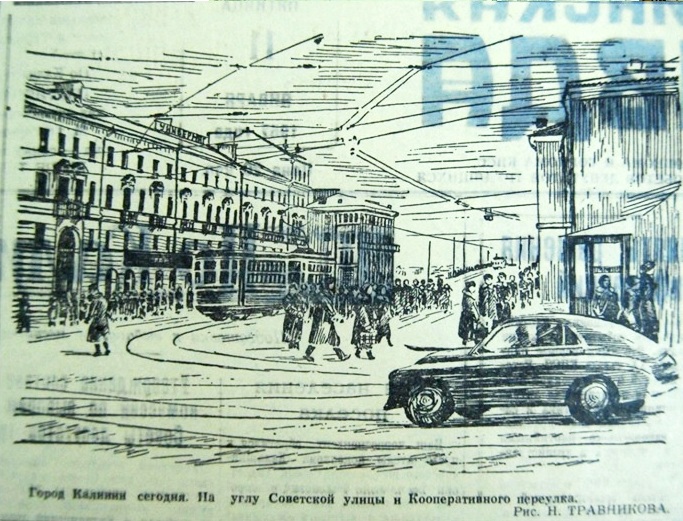

Павел Иванов. Фото автора. Иллюстрации к статье взяты также из газеты "Калининская правда" (разные номера за 1950-е годы, благодарим библиотеку им. А.М. Горького за возможность копирования), из журнала "Архитектура СССР" (1959, №1), из книги Д.Д. Барагина "Город Калинин" М., 1952, из Гугл-панорам Твери (2015). Иллюстрации к повести "Незнайка в Солнечном городе" художника Алексея Лаптева (первое издание - 1959 год). Заглавное фото из буклета "Калинин" (автор текста А. Пьянов, М.: "Советская Россия", 1974)

|

Метки: Отсутствуют |

Для печати

К началу |

|