2017

Генпланы в Твери превращаются в фарс. Менее пяти лет назад был принят с большой помпой и массой нарушений генеральный план, открывший дорогу для разрушительной новой застройки, а уже вот, на подходе его очередная редакция. Пожалуй, это рекорд. Генеральный план Никитина и его «архитектурной команды» 1763-1767 годов продержался сто шестьдесят лет, до конца 1920-х, генеральный план Иваницкого 1927 года – десять лет до конца 1930-х, генеральный план Барагина-Баранова-Колли – в сумме около тридцати лет до 1969 года, а этот последний – сорок лет до 2012 года. Во все эти планы вносились коррективы, очень понятные, поскольку страна пережила несколько глобальных потрясений: взрывную урбанизацию после «великого перелома» 1930-х, катастрофу Великой Отечественной войны, индустриальное домостроение 1950-1960-х. Но, даже учитывая все эти события, планы редактировались не чаще, чем раз в десять лет. План 2012 года потребовалось редактировать уже в 2014-2015-м, когда ДСК захотел откушать. Чиновники недолго мялись, и вот вместо «общественной зоны» в Комсомольской роще вовсю растет многоэтажное гетто. Город отдал этому монстру лучшую рекреационную зону в ближайшей доступности к центру, на самом берегу Волги и в видимости из исторического центра. «Хотелки» появились и у других застройщиков. Тут и власть областная сменилась, и тоже были спешно разработаны и ей представлены новые амбициозные проекты.

В общем, генплан 2012 года не выслужил и пяти лет. То, что сейчас (в августе, в мертвый сезон отпусков!) сейчас предлагают жителям для общественных слушаний по новой редакции – это не просто редакция старого, это во многом новый документ. Это хорошо свидетельствует и о разработчиках генплана 2012 года, и о том, насколько они вообще думали о городе и его реальных нуждах, когда его принимали.

На сайте администрации можно познакомиться и с нынешним чертежом, и с проектом его отредактированного варианта.

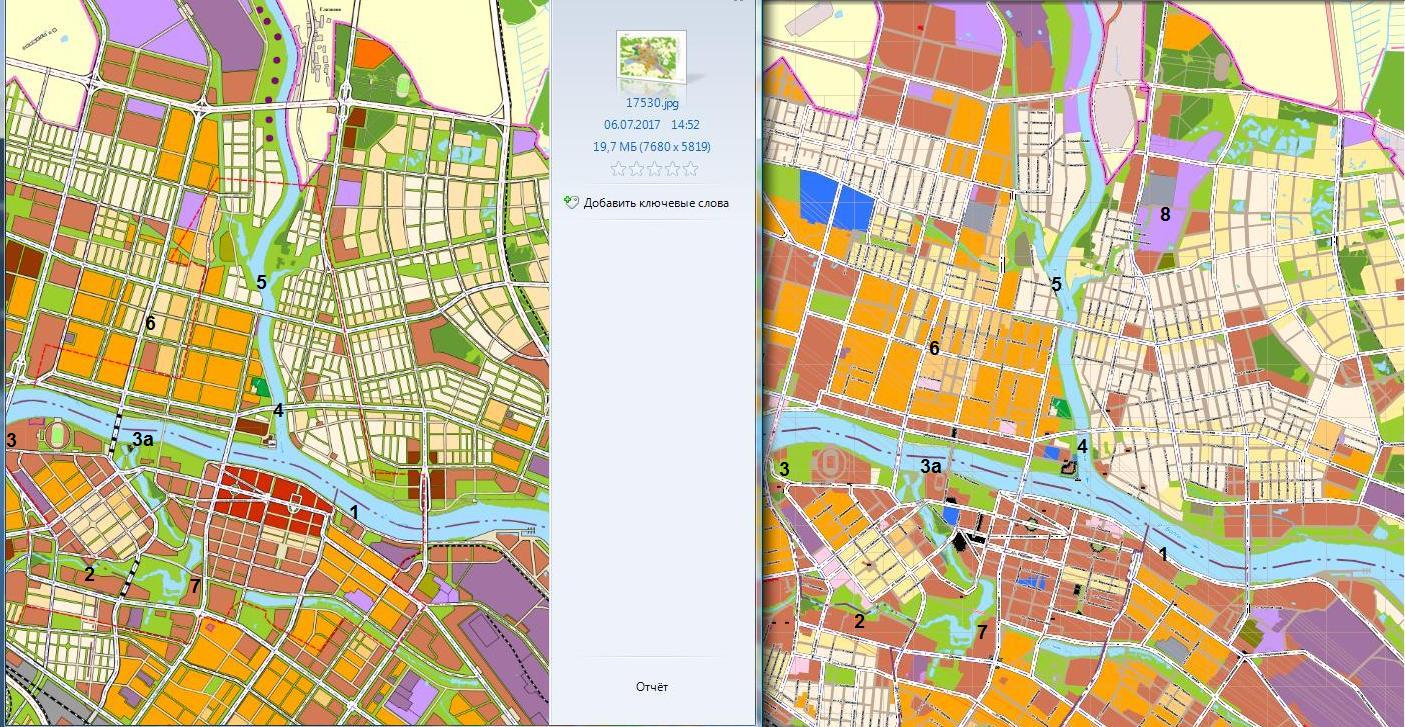

Принимая во внимание тот факт, что генплан – документ ну очень рамочный, и случись чего, его перекраивают легко и непринужденно, а также то, что его все равно примут, все же давайте разложим эти карты и поглядим, чем отредактированный вариант отличается от существующего. Это сделать удобно и наглядно совместив два чертежа. В сфере, где мы более всего компетентны, то есть в области сохранения исторического наследия, будем комментировать. Но уверены, что вопросов много у всех специалистов.

Итак, центральная часть города. Это скрин с двух совмещенных основных чертежей: 2012 и 2017-го. Слева - 2012-й (существующий), справа - проект предлагаемого на общественные слушания. Смотрим, сравниваем (комментарии к цифрам на плане по порядку).

1.Парк-воксал выводится из «зеленой зоны» парков и превращается в «общественную». Этот термин не конкретизируется. Бордовым цветом закрашены и бесценные площади бывшего кремля, и застроенные уже 17-этажками улицы Макарова-Трусова. Вообще, под словом понимается у нас все что угодно. И – что-то их у нас слишком много их, этих «общественных центров». Так на плане любой дом с магазином в первом этаже скоро будет называться «общественным центром». А будет в нем один этаж или пятнадцать – это один аллах знает. Поэтому – на слушаниях по Московскому району этот вопрос необходимо обязательно поднять. Там не планируется больница (интересно, что новый генплан видит сгоревшее здание детской областной больницы именно больницей – ну-ну!), не планируется и парк. А что тогда?

2.Отменяется варварская прокладка трассы по Головинскому валу со стороны Тьмаки напротив Трехсвятского. Это очень хорошо – но причина этого банальна и это совсем не любовь к живой пойме реки. Новостройка на том самом Головинском валу, построенная в 2015-2016 годах аж на насыпном грунте над рекой, сделала дорогу по берегу (тем более магистраль) невозможной. Но остается гипотетический мост через Тьмаку к улице Дмитрия Донского через улицу Тимирязева. Это невозможно без сноса исторической застройки на этой улице. Вот, пожалуйста, опять прямое нарушение закона об охране объектов культурного наследия.

3.Дорога к гипотетическому мосту через Волгу отводится от церкви Иоанна Предтечи, а территория к северу от нее (сейчас это заросшая пойма) превращается «зеленую зону». Что ж, добро, мы же знаем о «зеленом каркасе» набережных от Горсада до Красной Слободы, а то и дальше. Но – смотрите цифру 3а - из «зеленой зоны» выводится стадион «Химик» и превращается… тоже в «общественный центр». Интересно, а почему? Давайте спросим? Что, не сидится кому-то строить там «тверской кремль»?

4.Под этой цифрой много интересного. Слева, в районе улицы Горького, напротив церкви Троицы за Волгой, таки выводится из зеленой зоны маленький такой «общественный центр». Ага-ага! Мы хорошо знаем, какой маленький он затевается. Этажа так в четыре, в ста метрах от церкви Троицы 1733 года, которая защищена – это почему-то забыто – защитными зонами памятника.

А направо – наоборот, очень приятный случай. В «зеленые зоны» взамен выводится отбитый матушками Екатерининского монастыря пустой квартал к северу от церкви святой Екатерины, где они построили часовню и посадили деревья. Вот что сила молитвы делает! Между прочим, церковь Троицы – подворье Оршина монастыря, то есть, по сути, того же Екатерининского. Надо матушек молитву попросить усугубить, пожалуй. У них получается!

5.И слева, и справа от этой цифры – беда. На Исаевском ручье и на ручье Соминка под застройку отдается вся территория их устьев, в водоохранной 100-200-метровой зоне. Видимо, никому там парк в год экологии в России не нужен? А уголок живой земли в устье Соминки – вообще готовый парк, там постоянно отдыхают люди, проводятся занятия конного клуба из Киселева и т.д. И это, кроме того, прямо напротив церкви преподобного Серафима Саровского.

6.Остается улыбнуться с горечью, что план 2012 года не выполнялся даже там, где вполне мог бы выполняться. На улице Благоева многоэтажки построили и построят против мнения генплана 2012 года о малоэтажной застройке. И нынешний генплан это положение узаконивает. Ну, захотелось застройщикам там 9-12-этажки. Как отказать!

7.Разработчики генплана не оставляют надежд проложить объездную дорогу вокруг центра по берегу Лазури. Прямо по новостройкам, надо полагать. Но только за Тверским проспектом куда ее выводить? За Тьмаку? А там теперь парк. Хотя уже понятно, что тимофеевский гидропарк в пойме Тьмаки завял, но идея с мостиком осталась. Простым, пешеходным мостиком. Все это, честно говоря, напоминает бессмысленное прожектерство. Но можно спросить, как оно все-таки конкретно планируется, и что там планируется. Чисто чтобы посмеяться.

8.Мы не касаемся планов превращения Затверечья в новый огромный городской район. Это перекочевало из старой редакции в новую без изменений. Затверечье проектировщики предлагают превратить в еще один огромный, хотя и мало- и среднеэтажный район. Мы хорошо знаем, что такое «среднеэтажный». Это, в нынешнем формате – до 8 этажей. Соответственно, «до» означает в условиях победившего капитализма «именно» 8 этажей. Кроме того, хорошо известно, как легко принимается повышение высотности в конкретно интересующем застройщиков месте, если им почему-либо надо воткнуть туда высотку. Шансов у района по этом генплану сохранить исторический ландшафт нет. Запланировано, что город будет расти именно сюда. Причем в чудовищных объемах. Энерго- и водопотребление (желающие могут посмотреть таблицы в плане) в долгосрочной перспективе должны вырасти в три-четыре раза по сравнению с нынешними и сравняться с потреблением четырех «Дороших» с ее полутора десятками (!) семнадцатиэтажек. То есть даже по расчетам здесь собрались поселять не менее сорока тысяч человек. Вы верите, что все это останется в среднеэтажной застройке? При СССР так бы и было. Но не сейчас.

Правда, это все – в отдаленной перспективе. А перспективы в России – вещь очень ненадежная.

Да, кстати. А еще в Затверечье предполагается мусороперерабатывающий завод… на улице Шишкова (правда, это названо как «вариант») (пояснительная записка, с. 81). Почти на территории исторического Затверецкого посада. Мы любим историческую Тверь, да. Впрочем, это будет в четвертую очередь, а в первую нас ждет расширение полигона в Славном (там же, с. 82). Правда, там же на с. 97 обещана ликвидация этого полигона. В общем, давайте спросим на слушаниях, что на самом деле имеется в виду. На предполагаемое место этого завода мы поставили цифру «8» - чтобы вам было все понятно.

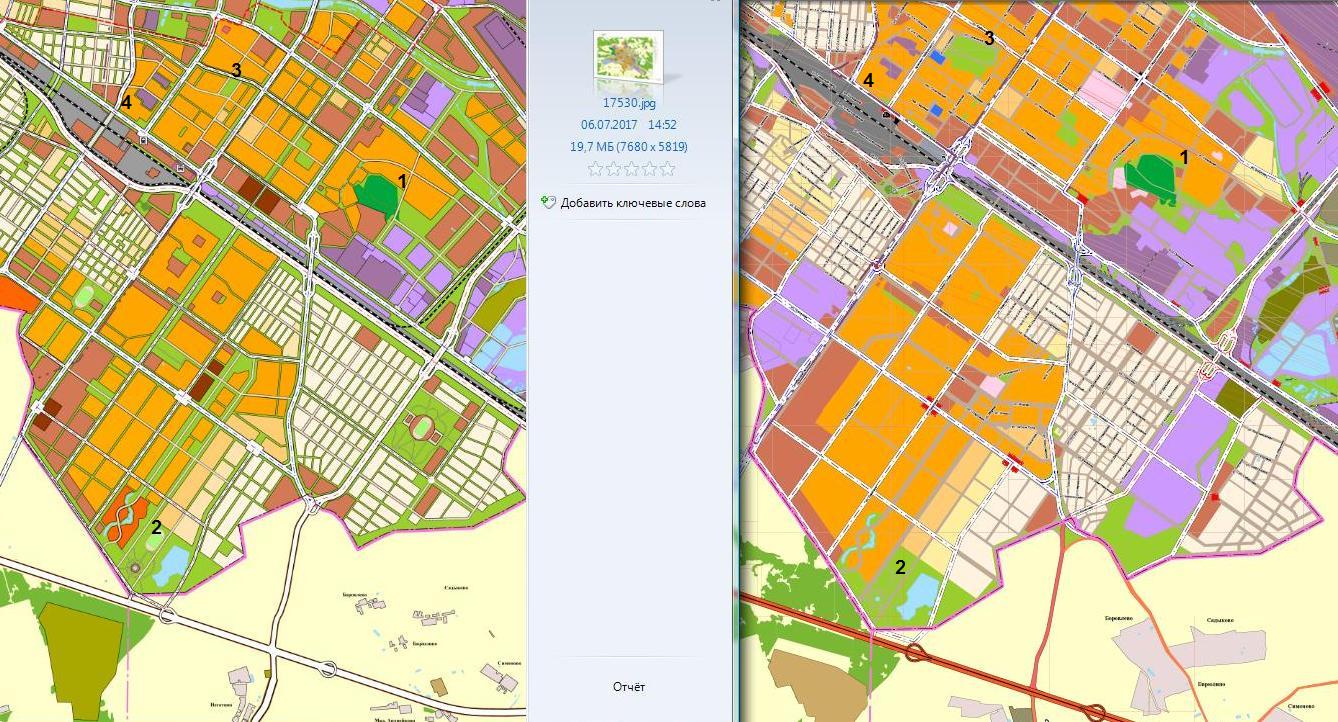

Поехали дальше. Юго-восточная часть города привлекает нас четырьмя позициями, хотя различий намного больше, желающие могут сравнивать на досуге. Итак:

1.Бобачевская роща. Комментарии излишни, все понятно. Промышленные и складские предприятия и «общественные центры», которые при желании можно сделать жилыми районами. Хорошо бы уточнить, какие, конкретно, где. Роще, понятно, в этих условиях будет только хуже.

2.«Птичье Эльдорадо». Его не будет. Уникальный природный комплекс с десятками краснокнижных птиц и растений пойдет полностью под нож бульдозера. Все статьи и научные публикации тверских экологов, все протесты общественности – это все для наших чиновников от градостроительства не стоят внимания. Так-то. «Город должен развиваться». Кстати, заметили, что в планируемых зеленых зонах уже не планируется никаких стадионов, кортов и прочего? Вот так спорт и развиваем. Были стадионы, а стало так, что-то зелененькое. Может, есть оно, может, нет.

3.Ипподром. Вообще, ничего не понятно. Его намеревались по плану 2012 года изничтожить, а территорию застроить. Губернатор И.М. Руденя не так давно обещал за него вступиться. В этой редакции генплана он опять нарисован. Однако в пояснительной записке (с. 33) читаем: «…из центра города выводится ипподром, и на его месте будет организован спортивный центр. Ипподром переносится в п.Сахарово, где также намечена организация конно-спортивного клуба». Так все-таки давайте внесем ясность в этот вопрос, а?

4.А тут у нас «Тверь-Сити», который торжественно презентуется везде, вплоть до Президента. А на плане его… нет. Ну и ладно, и не очень-то хотелось.

И теперь северо-запад.

Кажется, что план – почти точная копия того, что было. Почти, да не совсем.

1.Парк Текстильщиков. Его стадион (сейчас – это просто травяной газон и несколько зданий) предполагается вывести из территории парка. Что будет, когда данная территория станет «общественным центром» не надо долго объяснять. Застроят ее. Пострадает не только парк, сохранивший планировку 1930-х годов. Погибнет деревянный крытый корт (Двор Пролетарки, 178), уникальный объект, старейшее спортивное сооружение в городе, к тому же изрядных художественных достоинств. Понимаем, что он не памятник, он, то есть, ничего. Но он настолько хорош, что его надо бы сберечь.

2.Это что? Ничего себе филиал МосУ МВД (все синее – это их предполагаемая территория)! Это ж сколько земли – там полигон что ли затевается, для чего такая территория? Мы не нашли в пояснительной записке, почему это так.

3.Это наш ДСК на Дорошихе резвится. В 2012 году здесь была зона «общественного центра» (а по факту был тогда пойменный луг в бывшей водоохранной зоне), а нынче смотрите (на заглавном фото) - выросли дома в 17 этажей (общественная территория переведена в зону многоэтажного строительства). И это только начало. При этом, если зона предполагает строительство до 16 этажей, почему у ДСК тут уже построен дом в 17-ть? Остальные будут уменьшать один этаж? А еще там 25-этажки запланированы (если их построят, из центра они будут видны как торчащие над Волгой гвозди). Их отменяют что ли?

4.Здесь территория болотистого участка между областной больницей, железной дорогой и Горбатым мостом. Предполагалось строить тут дома в 17-25 этажей. Однако пока отказались? Или нет?

5.Поймы в нашем городе вообще любят отдавать под застройку. У Окружного (Мигаловского) моста запланирован новый городской пляж («удобно» же добираться туда без машины, ничего не скажешь). Но при этом в пойме запланировано строительство. Не стыдно? И так уже вся пойма Волги отдается под застройку.

И еще немного общих фраз. Историческим поселением (федерального ли, регионального значения – не суть) Тверь не является сейчас, и не предполагается, что когда-то будет являться. Все слова о том, что город должен иметь исторический вид – не более чем декларация. Ни о каких проблемах с охранными зонами исторической застройки разработчики плана не знают, едва ли догадываются, что предписания прокуратуры к генплану 2012 года до сих пор не выполнены, а потому сам генплан 2012 года остается довольно шатким (мягко говоря) документом. А уж чтобы охранять ландшафты… о том и речь не идет. Впрочем, после 2012 года сделано так много, чтобы эти ландшафты прекратили свое существование, что, пожалуй, и речь вести об их сохранении уже поздно.

Среди целей генплана культурное наследие (только в виде «объектов», город в целом не «объект культурного наследия»), стоит на последнем месте. Вот цитата:

«Целью подготовки проекта генерального плана является рациональная пространственная организация территории городского округа, обеспечивающая его устойчивое социально-экономическое развитие, во взаимосвязи с развитием прилегающих территорий смежных муниципальных образований Калининского района Тверской области, и направленная на создание оптимальных условий для жилищного строительства, развития производства, рационального использования всех видов ресурсов, улучшения экологического состояния территории и сохранения объектов культурного наследия».

Среди задач генплана (таковых заявлено девять) экология стоит на последнем месте, о том, что город имеет историю и не вчера появился, не говорится вовсе.

Карта и пояснительная записка, конечно, полны «открытий чудных». Тургиново названо «Тургино» (не уважают, однако, разработчики историческую родину ВВП), две разные расходящиеся дороги названы одинаково «Беле-Кушальское», последняя почему-то совпадает с дорогой в Савватьево (да какая разница, в самом деле), склоняя слово «Заволжье», шибко грамотные авторы пишут «в Заволжьи». Поселок Дмитрово-Черкассы назван «Дмитрово-Черкасский», образовался топоним «Староконстантиновка». Но это такие мелочи, которые не принято замечать. Ведь главное – целое, а не частности. (Кстати, приятно, что Старый Волжский мост назван своим нормальным именем).

Одна удивительная и хорошая новость, однако, имеется. Исключена зона высотной застройки выше 16 этажей. Почти не верим такому чуду. Не иначе, как повлиял губернатор И.М. Руденя, который несколько раз заявлял о том, что высотные дома слишком что-то в Твери высотные (жаль, заявлял не официально). Однако! Есть такой пункт. И это – здорово. Впрочем, как этот пункт будет соблюдаться на практике – неизвестно.

Однако и 16 этажей в большинстве районов Твери, где запланирована многоэтажная застройка – чрезвычайно, бессовестно много. 16 этажей имеет новостройка под названием «Победа» на улице Скворцова-Степанова, которая лезет во все панорамы центра и которая обещает подавить церковь Трех Исповедников при виде с набережной Степана Разина (то есть с лучшей видовой точки города). И так везде.

Уже не важно, 17 или 16 этажей будет в новостройках ДСК на Дорошихе. Они уже загубили весной 2017 года волшебно красивую нитку храмов Затьмачья. Теперь хуже там сделать можно только одним способом – воткнуть на этот пойменный луг Волги 25-этажки. Многоэтажное строительство ведется там на всей территории пойменного луга, исключая, вероятно, водоохранную зону всего в 200 метров от уреза воды (это теперь считается достаточно для «водоохраны») и прибрежной полосы в 30 метров. Городу предлагается озаботиться подведением туда коммуникаций, построить школу и два детских садика, а также молодежный культурно-досуговый центр… Разумеется, в перспективе.

Прямо на месте Желтикова монастыря и в нарушение охранных зон этого объекта планируется дорожная развязка и две магистрали с двух сторон от монастыря. Нет, ну вот какой, извините, над кол чесать на голове у этих разработчиков, которые упорно, раз за разом норовят воткнуть на этом уникальном месте дорожную развязку? С многоэтажной застройкой за Тьмакой, на противоположном берегу от монастыря, причем большим куском на историческом поле у деревни Палкино. Это к главному управлению по госохране ОКН вопрос: давайте там, друзья, не спите. Вы же охранные зоны Желтикова монастыря и принимали в 2015-м. Можно начать готовить обоснованные возражения к этому генплану. Вероятно, как и «Тверь-Сити» эти «новшества» в новую редакцию карты по чьей-то вине просто не вошли. Или их не захотели внести.

Мы читаем в пояснительной записке в ожидаемых результатах генплана: «Формирование центральной зоны города как центра областного значения с завершением архитектурно-ландшафтного комплекса центральной части с выходом на берег р. Волги. Регенерация исторической части города с развитием каркаса общественной застройки – административных объектов, зон и узлов коммерческой и туристско-рекреационной деятельности, сопутствующих сервисных функций».

Это место, извините, пожалуйста, поконкретнее. Как понимать «регенерация исторической части города»? Это на каком языке написано и что под этими словами понимается? Регенерировать можно, снеся все до основания и построив что-то по мотивам, а можно бережно восстановив утраты по историческим проектам на исторических местах. Что-то подсказывает (хотя хотим ошибаться), что у разработчиков имелся в виду первый вариант, а не второй. Вот и вопрос, кстати, для общественных слушаний.

О мостах. Не будем о многострадальном Западном. Без нас есть кому зубоскалить. Но обосновывать строительство моста в створе Благоева с выходом под углом к жилому корпусу Суворовского училища – верх безумия. Это значит – через пляж и стадион. Ну-ну. Этот мост, даже если он будет предельно низким (а он не будет, мы же не Питер), закроет красивейшую панораму кремля с собором из Заволжья. И обоснование его чудесное – «восстановление Спасо-Преображенского собора потребует превращения Старого моста в пешеходный». Да с чего же взяли, что потребует? Или у собора будут собираться по воскресеньям многотысячные митинги и крестные ходы? Увы, но это случится только в одном случае: если этот собор переделают в мечеть (впрочем, на то, возможно, и дальний прицел). Не говоря уже о том, что мост делает бессмысленной зеленую зону с мостиком в устье Тьмаки (которые, конечно же, на плане нарисованы). Отличная зеленая зона – под магистральным мостом!

А вот еще перл из пояснительной записки:

«Регулирование по высоте фоновой застройки в границах исторической части города предлагается проектом зон охраны объектов историко-культурного наследия с выделением охранных зон памятников (в т.ч. исторических доминант) и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а также с выделением зон охраняемого природного ландшафта с учетом пространственных взаимосвязей основных исторических доминант. Это прежде всего прибрежные исторические ландшафты рек Волги, Тверцы и Тьмаки.

Планировочная форма зрительных взаимосвязей определяется системой улиц и площадей, сохраняемых в границах исторической части города (устойчивые элементы исторической планировочной структуры) и формируемых в новых общегородских пространствах» (с. 13).

Как будет осуществляться охрана «прибрежных исторических ландшафтов рек Волги, Тверцы и Тьмаки», если будут застроены все поймы?

А вот все, что вы должны знать о культуре:

«В развитии сферы культуры и отдыха должно доминировать направление повышения образовательно-культурного уровня населения. Для этого необходима реконструкция существующих музеев, библиотек и досуговых центров. Необходимо поддерживать систему детских музыкальных и художественных школ. В реконструкции также нуждаются дома культуры, являющиеся неотъемлемой частью культурной жизни города. Важным элементом формирования сети учреждений отдыха станет строительство торгово-развлекательных комплексов, предоставляющих универсальный набор услуг досуга для населения; необходимо увеличение выставочных площадей музеев, выставочных комплексов, выставочных залов. В рамках увеличения выставочных площадей планируется расширить выставочный комплекс в поселке Сахарово (в настоящее время – выставочные залы сельскохозяйственной продукции)». (с. 34)

Спасибо, конечно, за дома культуры и музыкальные школы. Это очень нужно. А вот в остальном… Музеи у нас на реконструкции уже – мало не все. Но зачем они? Торгово-развлекательный комплекс – вот культурно-досуговое учреждение XXI века!

И еще вопрос из сферы нашей компетенции к такой формулировке:

«Максимальное сохранение в Центральной (исторической) части города ценной историко-градостроительной среды, сохранение исторической планировочной структуры. Сохранение и частичное восстановление объектов культурного наследия» (с. 9).

А почему частичное? И что имеется в виду под словом «восстановление»?

Или чуть ниже: «регенерация исторического центра в соответствии с предложениями по охране объектов культурного наследия, сохранением исторической структуры, сохранением и восстановлением элементов исторического ландшафта, благоустройством долин рек Тьмаки и Лазури» (с. 10)

Вообще, какие могут быть «предложения», когда есть охранные зоны, которые никто не упразднял?

Может быть «давайте построим декоративный кремль»? Или: «давайте снесем Речной вокзал и построим монастырь»? Против таких «предложений» мы выступаем однозначно. Хотя речной сносить не надо - скоро сам рухнет.

Мы поддерживали и поддерживаем воссоздание храмов. Без них не имеет смысл вообще поддерживать исторический ландшафт. Без храмов он мертв. Только храмы, ведущие свой неслышный вечный диалог с небом, делают русский город историческим. Иногда поэтому необходимо принимать непопулярные решения ради их воссоздания, даже в ущерб транспортным и иным реалиям. Именно поэтому (в том числе) надо беречь от застройки поймы. Но воссоздавать, восстанавливать храмы в пустоте, среди уничтоженной, раздавленной и подавленной исторической среды, тем более «регенерированной» - вот этого, увольте, не надо. Если нет среды, то не имеет смысла дорогое храмостроительство. Церковь с алтарем и в гараже устроить можно – и будет в практическом смысле требоисправления то же самое. Цель же, по крайней мере, заявленная, у нас должна быть именно в воссоздании красивой гармоничной среды, где выше застройки поднимаются в историческом центре только купола храмов и отдельных им подобных общественных зданий (типа Императорского дворца). Им вторят и их оттеняют дома, разные, но не кичливые, не выпирающие. Эта среда должна быть уважающей наследие предков, по максимуму сохраняющая существующие зеленые насаждения и стремящаяся к созданию новых зеленых зон.

Последнее – конечно, такие слова, которые никто не будет читать и уж тем более, к которым в наш жестокий век не будут прислушиваться. Но сказать их мы обязаны.

Приходите на слушания, граждане. Давайте хотя бы выскажемся!

(На фотографиях выше, как многие, наверное, догадались, Парк-воксал и Комсомольская роща в Твери. Июль 2017 года).

|

Метки: генплан градостроительство ООПТ охранные_зоны парк_воксал роща эльдорадо |

Для печати

К началу |

|