2017

Снимают (да и сняли уже) трамвайные рельсы в Твери на улице Советской. Старые, забытые рельсы, с брусчаткой между ними, которая появилась еще в далеком 1997-м при А.П. Белоусове (Господи, в другой жизни!).

Снимают шпалы, дурманяще пахнущие старой железной дорогой (уже и нет таких шпал на новых железных дорогах). После той реконструкции по ним так и не пошли трамваи. Как мне рассказывал один работник трамвайного парка, тогда, из-за кризиса 1998 года, так и не поставили крестовину со стрелками на пересечении с Тверским проспектом, и все эти рельсы (частью новые!) так и не увидели на себе трамваев. Двадцать лет они ржавели – и вот, наступил финал. Подозреваем, что окончательный.

Волна благоустройства, захватившая столицу и выплеснувшаяся на соседние регионы, докатилась и до нас. Это ожидаемо. Строительные и дорожные организации, связанные с властью и бизнесом, должны получать подряды. Акула должна плавать и есть, иначе она утонет. Как акула в еде, так и этот бизнес - не слишком разборчивы.

Но если бы это благоустройство проводилось где-нибудь кроме улицы Советской и Тверского проспекта, тема его была бы мало интересна. Но тут все иначе.

Советская-Миллионная-Екатерининская улица – это не просто одна из улиц Твери. Это главная улица города, и уже двести пятьдесят лет – его лицо. Как принято говорить в узких кругах историков: манифестация русского/советского имперского проекта в конкретно взятом городе. Или, если проще – выставка достижений империи в провинции.

Так уж получилось, что благоустройство в России (в те столетия, когда таковое имело место) – это никогда не коллегиальное решение городской коммуны (за отсутствием таковой), а всегда спускаемая сверху благодать, монаршая милость. Небольшой земский период до революции приходится ставить в скобки как исключение, подтверждающее правило. При Екатерине II городское благоустройство Твери выразилось в грандиозном каменном строительстве казенных зданий и поддержке частного строительства по «высочайше априбированным» фасадам и планам в проложенных согласно идеям европейского Просвещения регулярных кварталах. При ее приемниках благоустройство продолжилось в виде мощения улиц булыжником, появлении первых уличных фонарей и полицейских будок, устройстве набережных и общественных садов. Так было в доиндустриальную эпоху. Но имперский проект жил и в эпоху индустриальную, и он мало изменился с приходом 1917 года. При Николае II и при Сталине мощь империи на центральной улице Твери-Калинина олицетворяли железные мосты (собственно, Старый и Новый Волжские), асфальт, электрическое освещение, и общественный транспорт, то есть… трамвай.

Да, именно он. Трамвай – далеко не игрушка. Это важная часть благоустройства города индустриальной эпохи. Это образ империи, ее мощи и проникновения в такую, казалось бы, маловажную область, как перемещение обычного горожанина по своему городу по своим или казенным надобностям. Между прочим, общественный транспорт задает не только траектории для такого движения, но и точки, где горожанам желательно (или не желательно) скапливаться – в виде остановок. Места их и названия – это важная часть городской жизни, а она в России регламентируется. Но это – целый отдельный разговор.

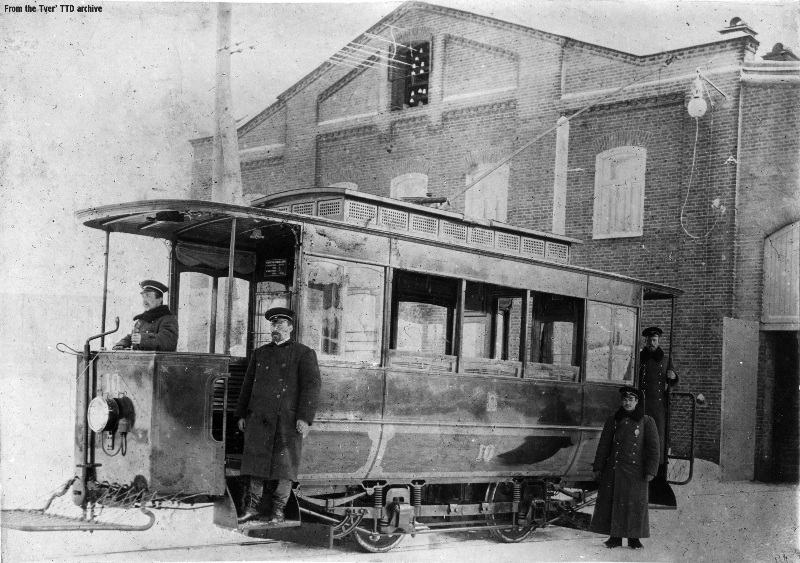

Как известно, решение о строительстве трамвайных путей в Твери было принято городской думой в конце 1898 года. Сам трамвай появился в Твери в 1901 году. Франко-бельгийско-швейцарская компания построила в Твери подстанцию (нынешнее Тверьэнерго), закупила вагоны, построила мост через Тьмаку (в створе современной улицы Бебеля), проложила рельсы и поставила столбы опор. Проезд предполагался не таким уж дешевым - в зависимости от дальности поездки пять или десять копеек с человека (но учащимся за полцены, а двадцати беднейшим, заслуживающим поддержки учащимся городская дума выдавала право на бесплатный проезд). Бесплатно ездили и чины полиции (для них выдавалось 10 (!) бесплатных проездных – а больше полиции в городе и не было).

15 августа 1901 года здание электрической подстанции было торжественно открыто в присутствии губернатора Н.Д. Голицына и первых лиц. Ленточку разрезали представители компании управляющий С.А. Бернатович, французский инженер П.А. Перраше и губернатор, под гром оркестра пожарного общества и многолетие хора церкви Николы на Зверинце (что стояла напротив, на месте обелиска Победы). С 16 августа 1901 года трамвай пошел от подстанции в Красную Слободу, чуть позже, с введением в эксплуатацию моста через Тьмаку, - и до Губернской Земской больницы (то есть до «парка-воксала», уничтоженной ныне 2-й городской). Еще чуть позже состоялось открытие движения на линии от железнодорожного вокзала до Восьмиугольной площади. Всего, таким образом, видимо, было три маршрута: от вокзала до центра, по центру (по Миллионной) и – на фабрики.

Именно в связи с трамваем появились и электрическое освещение на центральных улицах Твери – Миллионной и Косой Новгородской (Советской и Вольного Новгорода, соответственно). Это произошло впервые также в сентябре 1901 года.

К дальнейшему надо добавить, что на широкую колею трамвай в Твери был перешит в 1930 году, и к тому времени он превратился в главный городской вид транспорта. У нас ходили с того времени трамваи серии «Х» - к этой серии относится тот самый «трамвай с Трехсвятской», хотя тот вагон и не был изначально пассажирским. Были и очень похожие на него питерские вагоны ЛМ-33 (в том числе переданные в Калинин из Ленинграда подлинные, пережившие блокаду!), и усть-катавские (КТМ-1, КТМ-2, или еще ходящие изредка 71-608). А в 1970-х их сменили полюбившиеся всем и до сих пор живые Татры-Т3 (были еще Т-6, но сейчас они уже не ходят).

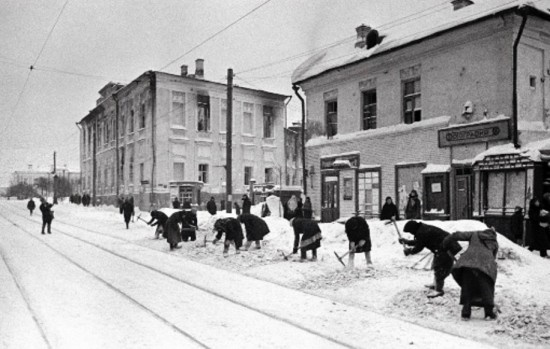

Излишне говорить, как много значило для города наличие трамвая в период социальных кризисов. Именно запуск городского трамвая олицетворял в начале 1920-х окончание гражданской войны, а в 1942 году – реальное начало преодоления последствий оккупации. Именно поэтому сделаны многочисленные фотографии, где голодные и замерзшие женщины в Калинине тяжелыми ломами и кирками очищают от наледи трамвайные пути в феврале-марте 1942 года. По этим путям вскоре пойдет трамвай – символ того, что город жив, будет восстановлен, а Победа – будет за нами.

Потому и екнуло так сердце у всех коренных горожан, когда пути с Советской было решено убрать.

Ну, потому что «некрасиво». Вот уберем – будет здорово, чисто, аккуратно. Так просто понять!

Нет! Не просто. Я всегда удивляюсь, почему в условиях очевидного желания власти восстановить в России империю, символические действия, направленные на манифестацию этого имперского проекта, такие корявые и неловкие. Я даже не имею ничего против того, что империя хочет, чтобы ее подданные ею гордились. Это нормально, это естественно. Больше того, я сам не прочь гордиться, если есть чем гордиться. Но тут ведь только руками остается развести.

Не скрою, я ожидал и ожидаю, что на каком-то этапе наше государство начнет принимать какие-то серьезные меры, долженствующие поставить градостроительство на службу идеологии. Например, начать регулировать фасады новых зданий, ограничивать высотность там, где правительственные и казенные здания и сооружения имеют быть доминантами городов (то есть в центрах). В конечном счете – возвращаться к архитектурной классике (ибо без нее империи не бывает). Но этого пока нет. То ли империя слишком слаба, то ли время не пришло.

Однако кое-что мы наблюдаем. Вся эта волна благоустройства – в Москве, Нижнем, Ярославле, а теперь и в Твери – это как раз такая манифестация государственной политики, направленной на формирование образа нового человека, нужного сейчас государству. Приходится констатировать, что в этой картине мира старым символам империи отводится очень скромное место. Более того, повсеместный снос этих символов наводит на грустные размышления. Ни Российской империи, ни СССР мы пока зримо не наследуем. Снять трамвайные рельсы – это еще раз намекнуть, что возвращаться к духу коллективизма XX века мы не будем. Частный транспорт важнее общественного.

При этом общественное городское пространство, то, что придумано было, кстати, еще в рамках городского благоустройства эпохи Просвещения, с променадами, парками, площадями, кофейнями-ресторанами и прочим, что заповедовалось учреждать еще при Екатерине, у нас создается. Как бы создается - но с таким скрипом… Все эти новые парки, набережные, велодорожки и т.д., не поддерживаются, не обслуживаются, и, кажется, создаются только ради отчета. Горожанин продолжает жить в пространстве машины и квартиры, куда империя как-то мало забирается. А тогда какая она империя, где ее идеология?

В этом отношении в Москве благоустройство с созданием общих пешеходных улиц нового европейского образца (с общественным транспортом) ведется намного последовательнее, с маниакальным, даже, упорством, от которого, что называется «щепки летят» - в прямом смысле в виде убиваемой в ходе программы «Моя улица» уникальной средневековой археологии и не только ее. Но если допустить, что все это – лишь следствие громоздкой строительной отрасли, а не изначальный злой умысел, то сама по себе программа – понятна. Понятна по своим задачам, которые можно категорически не принимать, но которые можно и уважать. У нас в провинции все гораздо глупее и скучнее.

Нам империя являет свою мощь только в виде ровного асфальта.

Конечно, и на том спасибо.

Но, право, хоть вернули бы тот памятник трамвай-вагончик на Трехсвятскую. В исправление грубых косяков и в утешение коренным горожанам.

Павел Иванов

|

Метки: благоустройство размышления трамвай |

Для печати

К началу |

|

- Последний трамвай на Трехсвятской