2018

1 апреля в областной библиотеке им. А.М. Горького состоялась лекция, посвященная истории озеленения в городе Твери-Калинине в 1930-1960-х годах. Статья представляет собой печатный вариант тезисов этой лекции, опубликована в "Тверских ведомостях".

В истории мирового градостроительства далеко не сразу появилась идея совмещать в городах жилые и зеленые зоны. На протяжении веков парки и загородные рощи существовали отдельно, а городские улицы и дома – отдельно. Только в начале XX столетия появились проекты застройки кварталов, где, наряду с определенным процентом территории, отводимой под жилые дома, определенная (и со временем все большая) доля земли предполагалась под зелень. СССР в 1920-1930-х годах находился в авангарде этого процесса. Возможности регулирования застройки, которые имелись в тот период в нашей стране как мало где в мире, позволяли архитекторам почти неограниченно реализовывать самые амбициозные проекты. И если что их сдерживало, то исключительно нехватка средств, на эти проекты отпускаемых.

Тверь лишь краем затронула волна увлечения зелеными городами в 1920-х годах. Осуществить идею с совмещением зелени и новых домов в те годы удалось только в двух местах – Первомайском поселке (так называемом «старом» поселке) и в рабочем поселке Вагоностроительного завода. Оба они появились на рубеже 1930-х годов. Но другая массовая застройка тех лет, в том числе малоэтажная, не отличалась озелененностью. Редкие деревья не скрадывали общей картины грязи и пыли на улицах новых рабочих слобод, отмеченных теснотой и скученностью перевозимых из деревень домиков. Все акции по высаживанию в них деревьев в 1930-1950-х годах разбивались в два неустранимых противных фактора: печное отопление и большое количество мелкой скотины на частных подворьях. В этих условиях добиться того, чтобы жители массово сажали деревья и ухаживали за ними, было невозможно. Но власти были настойчивы, и «борьба за зелень» продолжилась уже после войны.

Большое количество книг по зеленому строительству 1940-1950-х годов, имеющихся в фондах областной библиотеки им. А.М. Горького, начинаются сходно – с пропаганды пользы зелени в городе. Это польза долгое время была неочевидна даже для чиновника, не то, что для массового горожанина. Вчерашний крестьянин, к тому же не осведомленный о причинах массовых заболеваний (туберкулеза, холеры и т.п.) в городской скученности и антисанитарии, привычно дорожил землей – но не деревьями на ней.

Надо отдать должное: государственная пропаганда о пользе зелени в городах работала на полную мощность и приносила свои плоды. Но очень медленно: еще в 1940-х годах город был, судя по фотографиям, особенно на окраинах озеленен очень слабо.

Парк как место культурного отдыха

Приучить советского человека отдыхать в парке именно так, как положено, оказывается, также удалось не сразу. Даже старые горожане из мещан и купцов предпочитали лишь сезонные гуляния на лугах и – изредка – в светлых редких рощицах. Между тем, «сталинский ампир», как последний большой стиль в советской архитектуре, строивший «дворцы для трудящихся», недвусмысленно диктовал дворцовую схему поведения в них. «Тихий отдых» на манер дворянского фланирования по аллеям парков при этих дворцах, пропагандировался в 1940-1950-х годах как правильный образ поведения в парке.

Сообразно с этим неявно прописанным, но настойчиво проводимым требованием, изменялись и сами парки. Конечно, в провинции не удавалось добиться того, что получалось в парках столиц. Единственным крупным парком в центральной части Твери-Калинина был в 1930-1960-х годах городской сад. Этот парк в указанный период представлял собой смесь усадебного парка старого образца и провинциального варианта «Парка культуры им. А.М. Горького» в столице. На входе в городской сад Калинина посетителя встречали стенды с плакатами, пропагандирующими успехи советского строя, «великие стройки коммунизма». Здесь высаживались цветы (за лето до ста тысяч) и ставились электрические фонари. Чуть дальше находилась игровая зона. В ней, например, в 1951 году, располагались «библиотека-читальня для детей и взрослых, комната смеха, павильон настольных игр, качели и другие аттракционы». На Волге у городского сада находилась «прокатно-яличная станция». Основная же часть городского сада, как она видится сейчас по фотографиям, отводилась для «тихого отдыха», для чего кустарниками и посадками саженцев оформлялись узкие извилистые аллеи со скамьями, позволявшие гуляющим ощутить себя в уединении и покое. Ничего этого даже близко не сохранилось, к сожалению, до наших дней.

Еще один подобный парк был в Пролетарском районе – парк «Текстильщиков». Но он находился на окраине тогдашнего Калинина и был менее посещаем горожанами. Первомайская, Бабачевская, Комсомольская рощи были в ту пору скорее загородными лесами.

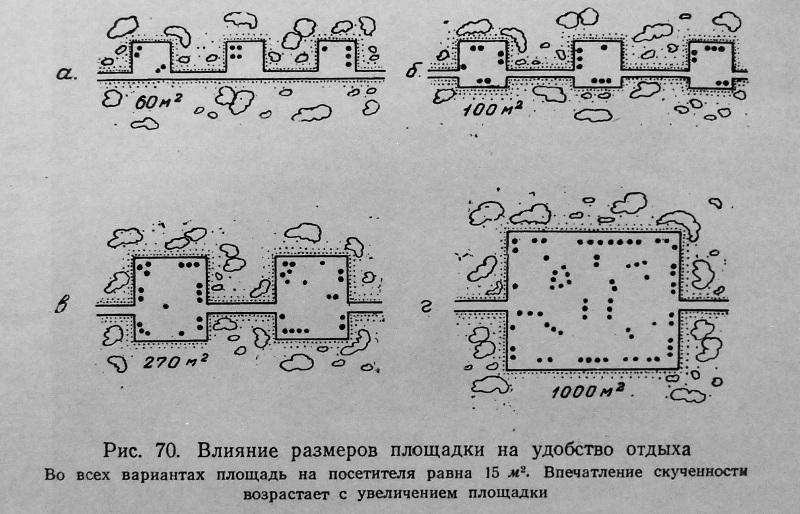

1950-е годы стали эпохой расцвета городских парков. В этот период серьезные научно-исследовательские институты работали над обоснованием норм озеленения в городах (измерялись в квадратных метрах зелени на одного человека). Таковые брались как в совокупности всей зелени на все население, так и в частности - разделяя зелень на посадки вдоль улиц, на территории предприятий и в пригородных парках. По паркам в Калинине дело обстояло сравнительно благополучно: обширные пригородные леса давали возможность трудящимся отдыхать рядом с городом. Сложность для городских властей состояла лишь в том, чтобы обеспечить транспортную доступность этих зеленых массивов.

Борьба за зелень

Зато по озеленению в городе Калинин находился на одном из последних мест в РСФСР. Если в Москве времен Хрущева, охватившей огромные пригородные леса и рощи, на одного жителя приходилось до 20,8 квадратных метров зелени, в большинстве городов областей Центральной России – от 5 до 16 квадратных метров, то в Калинине в 1959 году – лишь 2,4 квадратных метра. При этом на одного жителя Калинина приходилось 9 квадратных метров промышленных зон. Нормативы тех лет предписывали такое соотношение как минимум 1:1 (сколько квадратных метров промзон, столько и зелени на одного жителя).

Городские власти пошли по проверенному пути. На «борьбу за зеленое строительство» были брошены граждане и предприятия, которых обязывали каждый год выходить на субботники по озеленению улиц. Но, как писала в том же 1959 году «Калининская правда», «не единичны случаи, когда молодые посадки очень скоро забываются и гибнут».

Газета тех лет пестрит письмами в редакцию, описывающими случаи уничтожения деревьев и кустарников в городе. Их виновниками были представители всех социальных слоев: от уличных хулиганов до руководства предприятий. Мы читаем, как некто «Корчажкин, работающий в Горремстойтресте загубил 30 фруктовых деревьев» (1959), как «коллектив педагогического института» забросил Ботанический сад, отчего тот расхищался (1961), и даже как «два молодых человека Сергей Гезердава и Владимир Степанов» средь бела дня на Спортивном переулке «вытащили из машины электропилу «Дружба» и спилили дерево» (1972).

Постоянной угрозой для городской зелени оставались мальчишки, которые при играх в футбол, городки и другие подвижные игры часто ломали деревья. Сквер на Сенной площади (тогда еще не Славы) несколько раз уничтожался полностью и вновь засаживался. Засадить его по-настоящему удалось только в конце 1980-х годов.

Были, конечно, и успехи. Самым крупным из них следует считать посадку Заволжского парка от Речного вокзала до Ленинградской заставы в 1959-1960 годах, где особо отличились вагоностроители. Именно это предприятие финансировало создание и Водной станции – небольшого, но изящного сооружения в духе сталинского ампира, ставшего украшением этого парка.

Итоги и результаты

В брежневские времена удалось несколько повысить процент зелени в городе за счет тотального засаживания деревьями всех свободных территорий в новых микрорайонах. Эта политика прямо предписывалась градостроительными нормами тех лет. Обеспечить нормы зелени при возросшей плотности населения при росте этажности застройки становилось все сложнее, но власти, что важно, учитывали этот фактор при планировании нового строительства. Он был одной из причин, сдерживавших в Калинине высотную застройку и в, целом, благотворно влиял на городскую среду.

Правда, в 1980-х годах никто не задумывался, сможет ли городской бюджет в будущем справляться с растущими расходами на поддержание зелени в городе в приличном виде. Надежда, что эти заботы возьмут на себя жители, не оправдалась. Деревья разрастались, а уход за ними с конца 1980-х практически уже не осуществлялся.

1990-е годы стали катастрофой сложившейся системы градостроительства. А на рубеже веков нормы по озеленению были фактически отменены. К чему это привело, мы можем наблюдать в наши дни. Формально «зеленых насаждений» в городе много. Но это такие насаждения, в которых большой процент занимают сорные породы (канадский клен). Они скорее мешают, чем помогают городу. Серьезных посадок деревьев, устройства новых парков давно уже нет. Более того, места, зарезервированные под парки в 1960-х годах, более поздние генпланы и их "изменения" отводят под застройку. Фото Никиты Воробьева, 2018 - это Комсомольская роща, которую застраивает дск:

Совершенно очевидна необходимость кардинального изменения отношения к зелени в городе. Иначе в условиях роста числа автомашин, уличной пыли, а также нового строительства Твери просто не выжить.

Павел Иванов

|

Метки: библиотека благоустройство лекторий парк роща |

Для печати

К началу |

|

- Как благоустраивали город Калинин в середине XX века. Окончание зимнего лектория 2018 года.