Единственный крупный храм, сохранившийся в центре Вышнего Волочка. Зимний (теплый) Богоявленский собор, построен в дополнение к уже существовавшему в городе летнему Казанскому собору в 1809-1814 гг., а в 1864-1866 он получил существующий вид. Храм занимает исключительно важное место в городском ландшафте, составляя одну из главных городских доминант.

В настоящее время собор действующий, в нем постоянно проводятся ремонты. Но, к сожалению, почти все они приводят лишь к утрате тех или иных его исторических черт и общему огрублению и примитивизации архитектурных деталей и, особенно, интерьера храма.

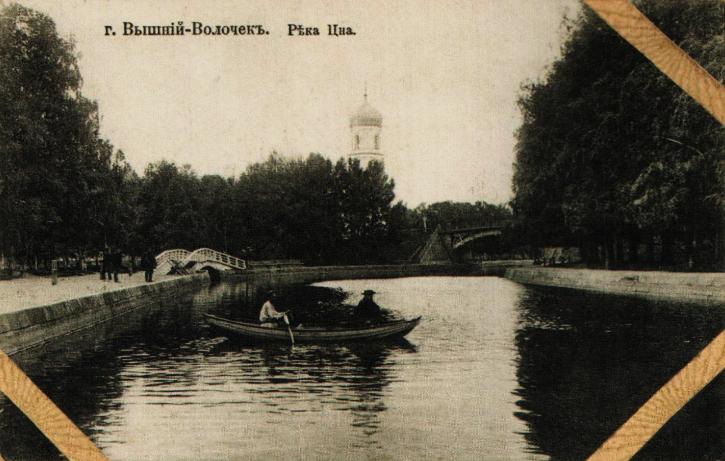

Храм стоит на острове, образуемом слиянием Цнинского и небольшого обводного каналов. До постройки каменного собора здесь располагался деревянный Богоявленский собор. Значимость и красота этого места неоднократно отмечалась еще дореволюционными фотографами. Фото студии А.Э. Сипайло, 1912 г. (Из "Тверская губерния на открытках. Т. 3. Тверь, 2012. С. 174, 176):

С воды собор и до революции смотрелся особенно хорошо - фото студии А.И. Кобелева. (Там же. С. 191). Но Казанского собора уже давно нет. Он разрушен в 1930-х гг.:

Еще один вид на оба собора и остров. Студия Таирова, 1909 г. (Там же. С. 178):

Фото студии М. Кампеля, 1912 год. (Там же. С. 191). Это вид с Цнинского канала. (Сама река Цна - это несколько иное: заросшая и обмелевшая протока к западу от канала).

И еще два вида, на этот раз с площади. Фото А.И. Кобелева, 1906-1907 г. (Там же. С. 177). На переднем плане часовня в память императора Александра II и торговые ряды. Вид с колокольни Казанского собора:

И вид на эту же площадь во время молебна. Фото от Ванчаковой линии, студия А.Э Сипайло, А.И. Латышева, 1909-1910 гг. (Там же. С. 258):

Этот вид в главных чертах сохранился и в наши дни. Только красивые ажурные мосты сменились бетонными и менее выразительными, а зелени стало не в пример больше. Тем не менее, весной или осенью частично этот вид доступен и сейчас. Фото 2007 года:

То, что сделано с собором в 2010 году можно было бы назвать ремонтом, но при этом появился никогда не свойственный храму "позолоченный" купол.

Трудно представить себе, что изначально храм имел совершенно иной вид, более того, в основе существующего храма лежит вполне сохранное ампирное сооружение. (Фото из архива Дениса Ивлева, а всю историю строительства собора можно прочесть в его же статье на приходском сайте православного прихода села Матвеева Спировского района):

При перестройке собор приобрел новую колокольню, алтарь, был расширен вдвое и, в итоге, утратил центрическую композицию, свойственную первоначальному храму в стиле ампир. К сожалению, в деле не указано имя его архитектора, но это ранний для Тверской губернии настоящий ампирный храм, к которому мог приложить руку и молодой Карл Росси. От первноначального его вида остались лишь стены без ризалитов и некоторые пилястры.

Стилистика нынешнего храма следует тоновским проектам середины XIX века. Несколько общих планов современного вида этого храма. Вид от реки Цны:

Главная трагедия этого храма - гибель его интерьеров в 2000-х гг. Дело в том, что от первоначального интерьера к 1947 году за семь лет (1940-1947), когда собор был закрыт, остались только паникадила. Но для него был привезены и собран со вкусом и умением, достойным и более спокойных для Церкви времен, великолепный ампирный иконостас церкви села Выдропужск (1 четв. XIX века). Вот на этих фото из архива Государственного института искусствознания (г. Москва) запечатлен иконостас, каким он был в интерьере собора в 1970-х гг.:

В панданс - нынешний вид, с тех же ракурсов:

Новый иконостас откровенно безвкусный. С таким же вопиющим безвкусием записаны росписи, история которых очень сложна и могла бы стать предметом изучения высококлассной живописи 2 половины XX века. В Волочке работали лучшие художественные силы России, работавшие для Церкви в послевоенный период. Общий вид росписей западной стены (фото 1970-х гг.).

В основном храме росписи созданы в конце 1940-х гг., в алтаре - в конце 1970-х. Увы, от них мало что осталось. Так же мало что осталось от великолепной коллекции икон в несколько сот единиц, среди которых были вещи XVI и XVII вв. До 1984 года в соборе хранилась уникальная Андрониковская икона Богоматери (XIII век), украденная и теперь, по некоторым сведениям, "всплывшая" в одной из частных коллекций.

Что же касается иконостаса, то его местонахождение секретом не является. Он был отдан в церковь села Выдропужск в виде лома. Местным священником детали резьбы окрашены серебрянкой и без разбора свалены в кучу в холодном и сыром помещении.

Для богослужений в Выдропужске не нужно такое количество ни деталей иконостаса, ни резьбы. Огромный храм непонятно когда будет восстанавливаться, и будет ли в нем нужен старый иконостас, требующий реставрации - большой вопрос. Маленький приход с . Выдропужска имеет небольшой придел в церкви, где невозможно уместить даже половину резьбы. Поэтому судьба этого памятника незавидна...

Павел Иванов. Фото автора и Дениса Ивлева. Май 2007, август 2009, октябрь 2011 гг.

| Метки: Богоявленская вандализм классицизм церковь эклектика | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 57.583459,34.556658

|

||

.jpg)