Улица Ленина (старое название - Большая Смоленская) - главная улица левобережной части Белого, сквозная трасса которой прорезает всю южную часть города от реки Обши до городской окраины.

Здесь уцелело, несмотря на все утраты XX века, довольно много старых зданий, крайне важных для исторического облика города, на улице продолжают доминировать крупные дореволюционные комплексы, сохранились масштаб и ритм исторической застройки.

Вид улицы сейчас - это результат встраивания в сильно разреженный и руинированный ряд каменной застройки конца XIX - начала XX вв. советских послевоенных типовых квартирных домов (это относится не только к Большой Смоленской, но и к другим улицам старой части города Белого). Хотя в годы войны и после нее полностью была утрачена дореволюционная деревянная застройка, сохранилась большая часть старой сетки домовладений. Изначально бывшее на улице чередование крупных общественных зданий и купеческих владений, иногда занимавших половину квартала и более, заметно и сейчас. Крупные усадьбы чередовались...

...с небольшими и даже камерными домиками и складскими помещениями

Это было воспроизведено при послевоенной застройке улицы. В результате сложился ни на что не похожмй синтез типовой застройки (очень умеренной - здесь нет ни одной типовой хрущевки или брежневки выше двух этажей), перестроенных и приспособленных коробок дореволюционных зданий и архитектуры малых форм, в которой причудливо соседствуют советские и дореволюционные сооружения.

До недавнего времени это сочетание имело еще более резкие формы, но и теперь вторжение современной архитектуры еще очень робкое и выражается, скорее, лишь в вывесках и рекламах и минимальных пристройках к различным зданим. Все в целом напоминает варварское строительство на руинах античного города с ветхим и нерегулярным самостроем на фундаментах и нижних частях дворцов имперской эпохи (вот эти живописные руины возле дома №45 были, к сожалению, недавно уничтожены).

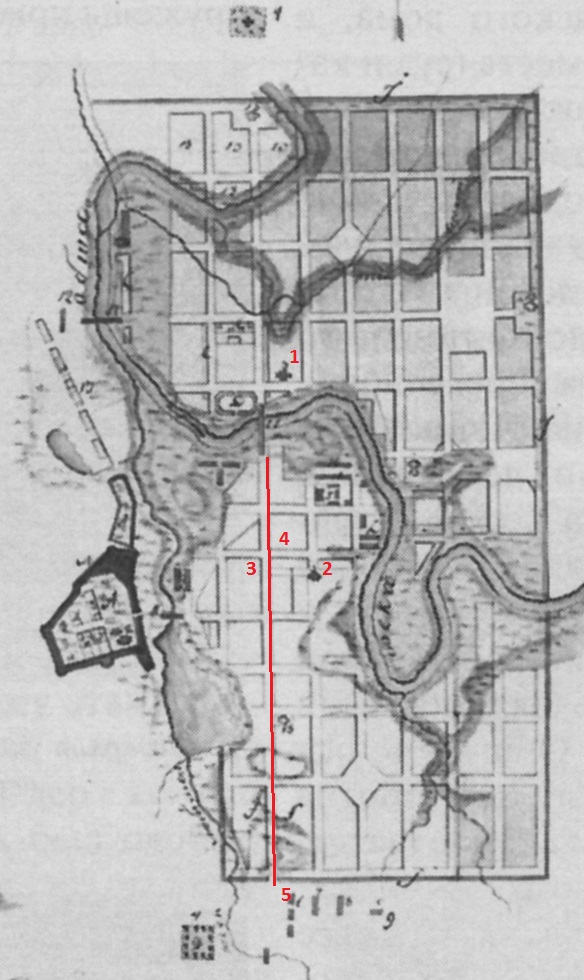

Большая Смоленская сформировалась, как продолжение Смоленского большака, в южной своей части носила название Кривой. Историческая застройка улицы, дошедшая до наших дней относится к периоду 2 половины 19 - началу 20 века, когда в городе развернулось широкое каменное строительство. Облик улицы на плане города начала XIX века ("Свод памятников архитектуры и монументального искусства России". Т. 2., М., 2006. С. 537). Обозначены цифрами главнейшие доминанты улицы (как уцелевшие, так и утраченные): 1 - Воскресенская церковь, 2 - Никольская церковь, 3 - женская гимназия, 4 - дом Грекова, 5 - мужская гимназия.

Облик улицы сильно пострадал в послереволюционные годы, когда в Белом были снесены некоторые церковные доминанты, и во время фашистской оккупации (1941-1943 гг.). По словам жителей едва ли не до 1970-х гг. улица Ленина представляла собой ряд выженных кирпичных коробок и пустырей на месте разрушенных войной зданий. При восстановлении улицы, исторический облик зданий, их наружный декор, преимущественно были сохранены, хотя и не везде. Военная память существует почти у каждого здания на этой улицы и вся эта улица, как никакая другая в Тверской области, является свидетелем страшной катастрофы, вошедшей в историю как "ржевская мясорубка 1942 года" - но именно на теле города Белого это многомесячное побоище оставило самый заметный и поныне след (на фото - следы осколков на дворовом фасаде здания аптеки (ул. Ленина, №23).

Улица начинается от Обши, где прежде располагался мост на Воскресенскую набережную. Моста давно нет:

Начало улицы сохранило с нечетной стороны руины сильно перестроенных после войны складских помещений и возле них одну березу с характерной для "военных" деревьев срубленной взрывами и зажившей кроной.

По четной стороне в створе западной части Базарной площади, первый исторический дом - №4. Это характерный образец бельской рядомой застройки 2 половины XIX века в духе классицизирующей эклектики:

Является памятником архитектуры (выявленным ОКН), как "Дом жилой, кон. XIX в." Дом представляет собой прямоугольный кирпичный объем с неоштукатуренным фасадом под четырехскатной вальмовой кровлей. Построен в стиле эклектики с тяготением к ранне-классическим формам. Детали фасада также выполнены из кирпича. С севера к дому пристроена деревянная веранда. Дом хоть и по-прежнему жилой (наполовину), состояние его неудовлетворительное. Скорее всего, это результат того, что дом при прокладке дороги оказался в низине, и налицо деформация фундамента:

С нечетной стороны от дома №5 начинается плотный ряд каменной городской застройки, бывший опорными пунктами немецкой обороны (за Обшей, в Воскресенской церкви, проходила в январе-июле 1942 года советская передовая).

Дом торговца льном Ивана Павловича Ромадина (дом №5). Интересное здание, с индивидуально разработанным декором, построенное в конце XIX века, сегодня используется под жилой дом (2 этаж) и торговые помещения. Во время войны было разрушено северное одноэтажное крыло, примыкание которого к основному объему видно на первом из представленных фото:

Следы войны хорошо видны на дворовом фасаде.

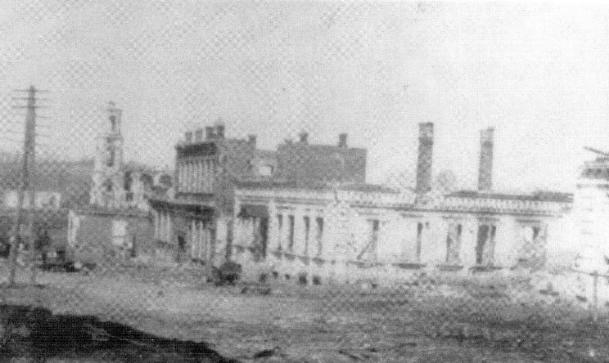

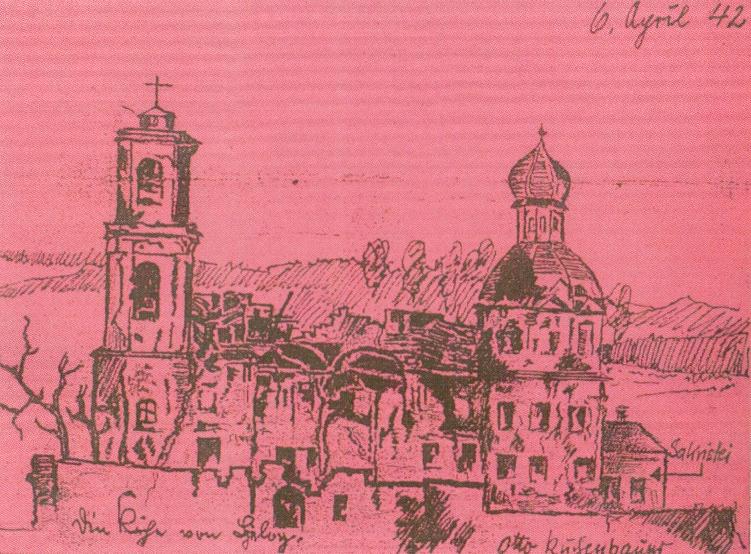

По-видимому, именно с чердака этого дома рисовал Воскресенскую церковь весной 1942 года Отто Кухенбауэр (его альбом хранится в Бельском краеведческом музее). Немецкий фотограф и художник застал в апреле месяце еще остатки кровли на доме Ромадина, за которыми он прятался. На фото дома Карабановых (правее и ближе, с печными трубами) и Ромадина (темнее, двухэтажный, еще с северным одноэтажным крылом, позже разбитом нашей артиллерией).

А за ним - за Обшей - Воскресенская церковь, разбитая, но с еще стоящей колокольней. Такой ее увидел с чердака дома Ромадина Кухенбауэр:

А такой она стала после полугодовой осады немцами. В итоге после поражения 39-й армии в июле 1942 года, оборонявшие ее герои должны были оставить этот самый крупный захваченный в городе форпост.

Почти вплотную к дому Ромадина примыкает главный дом усадьбы Карабановых (дом №7), стоящий на углу улиц Ленина и Базарной. По сведениям старожилов Карабановы в этом доме не жили, а "сдавали в нем номера". Здание является характерным образцом городской усадьбы периода эклектики, одной из немногих, уцелевших в Белом. Второй этаж советского времени - построен после войны. Рядом с домом по ул. Базарной расположена одноэтажная лавка (ул. Базарная, 6), которая, судя по рустовке углов, составляет с домом единый комплекс. Окна лавки расширены, сообразно советской "магазинной" моде.

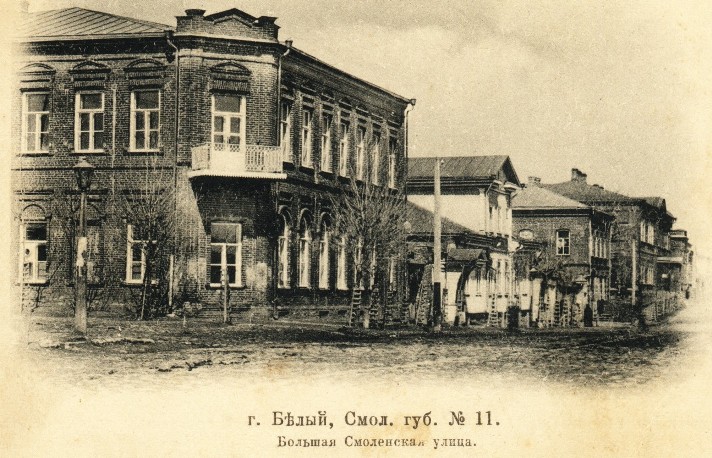

Четная сторона улицы на этом участке старой застройки не сохранила. Большая "прореха" и по нечетной стороне между пересечением с Базарной и до дома Гренбергера (№11). Гренбергер изначально содержал в здании пекарню и булочную. Дом построен во второй половине 19 века, спустя век надстроен вторым этажом. На фото нач. 20 века (коллекция А.Н. Семенова) видно, что стояло на месте этой "прорехи":

Сегодня это один из лучших по сохранности фасадного декора домов Белого. Ныне в нем располагаются районные ведомства МВД:

Вплотную к нему расположено одно из ключевых зданий улицы, закрепляющий квартал при пересечении ул. Ленина с ул. Правды - дом Грекова (нумерация по ул. Правды - №14). Оба этих здания (Гринбергера и Грекова) редставляют собой прекрасный дуэт, чудом переживший войну (второе фото - из альбома Кухенбауэра, лето 1942 года):

Дом, построенный в конце XIX века, визуально закрепляет улицу благодаря оформлению угловой части фасада в виде разорванного полукруглого фронтона, с располагавшимся там когда-то вазоном, от которого остался лишь постамент. Именно на этом постаменте в 1943 году, 10 марта при освобождении Белого, был водружен красный флаг. Карниз венчали парапетные тумбы, утраченные при восстановлении здания после войны. В бытность хозяина, дворянина В. Грекова, нижний этаж дома сдавался в наем под магазин швейной компании "Зингер". Главный вход также был с угла, над ним располагался балкон. Обратите внимание на более выразительный южный фасад, выигрывающий при взгляде с ул. Ленина:

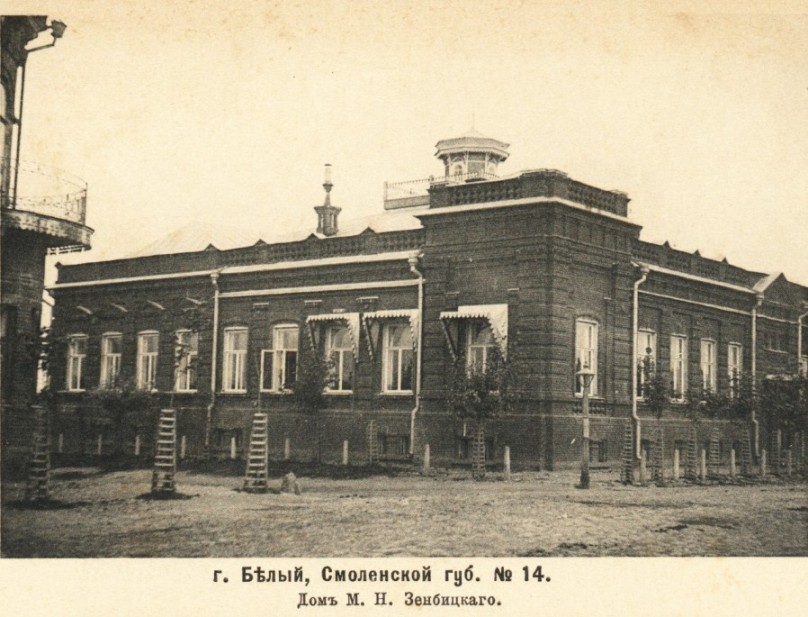

Напротив, по четной стороне ул. Ленина, на перекрестке, расположено одно из самых интересных в архитектурном отношении зданий - дом купцов Зенбицких (№12), представителей главной купеческой элиты города. Вот так дом выглядел в начале 20 века (коллекция А.Н. Семенова): с восьмигранным бельведером и круговой галереей на нем, "откуда открывались виды на весь город":

После освобождения Белого в марте 1943 года:

в 2013 году:

Первоначальные окна растесаны, разобраны массивные балюстрады над карнизами, переложена верхняя часть всех стен, полностью изменена внутренняя планировка, устроен второй этаж ("Свод памятников"... С. 559-560).

Несмотря на кардинальные перестройки и утраты, здание остается ценнейшим объектом городской застройки. В комплексе с внушительным зданием бывшей женской гимназии оно "держит" несколько кварталов. В целом, комплекс домов Гренбергера, В. Грекова, Зенбицких представляют собой самый сохранный отрезок старой улицы. Сохранились также значительные фрагменты их усадеб с громадными кирпичными стенами-оградами и складскими помещениями, пережившими и войну, и советское время:

Во дворе женской гимназии расположилась единственная (!) на весь город действущая церковь - Петропавловская. Можно смело сказать - "домовая". Единственная сохранившаяся дореволюционная церковь Белого - одноименная, но стоящая в руинах на южной окраине города. Советская власть и война не оставили от храмовых доминант Белого и камня на камне. Первый этаж нынешнего здания церкви - это старый кирпичный склад с остатками сводов Монье в интерьере.

Между тем, именно это место города богаче всего представлено в фотографиях, в том числе военной поры. Это место - своеобразная болевая точка, концентрация трагедии города Белого, его жителей и солдат обеих воюющих армий, которым довелось тут и воевать, и упокоиться. От застройки четной стороны сохранился на два квартала только один дом - Суржаниновых (№20).

На этой фотографии, где застройка квартала представлена еще до военных разрушений этот дом - третий слева:

Крайний справа дом на предыдущей фотооктрытке - уездное дворянское собрание, а в военной время - немецкая комендатура. Есть возможность немного приблизить взгляд, благодаря фотографии Отто Кухенбауэра, конца лета 1942 года

Это место запечатлено на фото его же альбома (но ракурс другой - от женской гимназии и чуть вниз), нынешняя церковь - во дворе деревянного дома с мезонином или, скорее, между ним и ближайшим к нам справа зданием с балконом, на котором стоят немецкие офицеры - и во дворе:

Дома по четной стороне и вообще, вся улица простреливалась нашими пулеметами и снайперами (для чего немцы перегораживали и улицу и пространства между домами деревянными щитами для маскировки своих перемещений). Более-менее безопасным оставался участок как раз в районе дворянского собрания и женской гимназии. Он и пострадал менее всего. Но само здание дворянского собрания-комендатуры немцы взорвали перед отступлением, расстреляв здесь пленных, патризан и последних жителей города. Вот знаменитый кадр советской кинохроники, запечатлевший мертвый город с взорванными каменными домами и странно уцелевшим деревянным особнячком (по-видимому, он был заминирован, но заряд почему-то не взорвался):

Фотография, дошедшая, кажется, из другого измерения. Почти точно тот же ракурс:

Большой сквер на месте этих развалин с засыпанными подвалами капитальных особняков до недавнего времени хранил останки погибших в Белом немецких солдат - теперь немцы вывезли их в Германию. Памятником былого города здесь остался один подвал, хорошо заметный у угла дома Суржанинова:

Нечетная стороне улицы сохранила комлекс усадьбы Резниковых - два дома отца и сына:

Дом потомственного гражданина Федора Кузьмича Резникова построен во второй половине XIX века. Ныне дом №19. На фото видно, что дом представлял из себя трехчастное строение с двухэтажной центральной частью и одноэтажным южным крылом. С севера к зданию вплотную примыкал дом сына Ф.К. Резникова - городского головы Михаила Резникова, возведенный в начале XX века.

Он же, (фото Отто Кухенбауэра 1942 год):

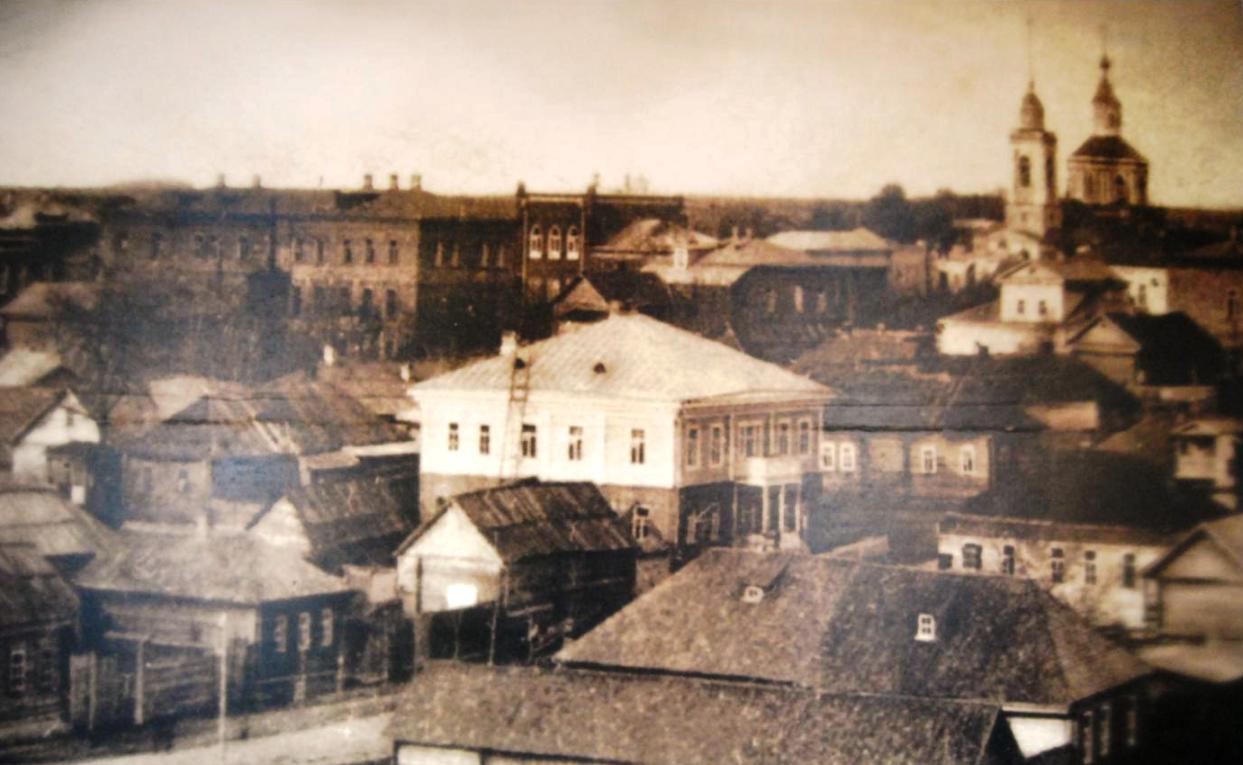

На фото общего вида улицы (здание - крайнее слева, темного цвета):

Все остальные, видные на фото здания по улице, кроме дома Резникова, не сохранились. Теперь на их месте сквер с кинотеатром.

Самый близкий снимок дома - 1942 год:

На современных снимках хорошо видна "старая" часть здания. Благодаря архитектурной безликости и отсутствия стилизации с оригиналом пристройки второго этажа южного крыла, можно мысленно нарисовать себе прежний облик дома, лишенного в войну декоративного карнизного парапета и декоративных угловых завершений. Осталась лишь одна целая консоль на северном углу бывшей центральной части и сбитая - на углу южного крыла:

При этом главный фасад здания сохранил почти все свои изыски: стрельчатые окна второго этажа, вертикальный руст, зубчатый фриз, ступенчатые кронштейны карниза. Правда, все это при ремонте дома было оштукатурено "под шубу":

За домом Резникова перпендикулярно Большой Смоленской на восток уходил тупик, приводящий к Никольской церкви. Фрагмент общей фотографии вида города с вала крепости:

Никольская церковь (старейшее в городе каменное здание на 1917 год - построена в 1754 году, разрушена перед войной)

Переулок:

Место, где когда-то стояла Никольская церковь огорожено забором. Здесь предполагается строительство храма, однако с другим посвящением и в иных архитектурных формах - что, конечно, выглядит далеко не лучшим решением.

За переулком к Никольской церкви по нечетной стороне расположены в ряд несколько заметных дореволюционных зданий классицизирующих форм (№№25-29), перестроенных после войны, но не потерявших исторического облика. Единственно - до революции все они были одноэтажные, а дом №25 (гостиница) после войны надстроен вторым этажом.

Наиболее интересный и сохранный из них - кинематограф. построенный эстонским купцом Пекком в 1913 году (№29):

Следующая часть улицы относится в большей степени к советской послевоенной застройке и весьма свобразна в своем роде.

Около десятка квартирных домов заполнили ниши выбитых крупных усадебных комплексов. Их дворы плотно застроены дровяными сараями, гаражами и ретирадами, в общем, воспроизводя прежний усадебный тип жилья, но даже в более грубом, деградированном варианте, чем было в усадьбах. Фактически здесь нет дворов, а присутствуют лабиринты тропинок между этими деревянными постройками

В общей массе этих придомовых сараев очень резко смотрится огромный склад одной из полностью утраченных усадеб (№44), расположенный во дворе квартирного дома с одноименным адресом.

В окружении советской антиархитектуры

Напротив и по соседству встречаются и чрезвычайно сильно (до обезличивания) перестроенные в советское массовое жилье дореволюционные крупные дома, такие как №47

Хрущевки ранних серий

И сравнительно благоустроенные брежневские квартирные дома - поскольку главная улица восстанавливалась несколько раньше соседних, их немного. В их строительстве применялся кирпич из разбираемых военных руин, которых до 1970-х гг. в городе и на этой улице было немало.

Складских построек здесь выделяются склады Горохова (№51):

И Хорошкеева (1909 год, №55)

Застройка в конце улицы сохранила от дореволюционного периода несколько заметных зданий. Во-первых, собственно, дом Хорошкеевых (№50)

С такой редкой деталью как фрагмент ворот:

Во-вторых, крупный дом Цызаревичей (№49) (за ним - склад купцов Гороховых)

И еще один донельзя перестроенный усадебный дом, перестроенный после войны под маслосырзавод (№52)

Завершается улица крупным компексом мужской гимназии (№57/2), известной тем, что в ней преподавал когда-то В.В. Розанов. Широкое и сильно вытянутое здание, занимающее вершину холма, выстроенное в 3 четверти XIX века, напоминает общественные постройки эпохи зрелого классицизма.

Деталь:

Дворовый фасад этого симметричного п-образного здания скромен и лишен декора:

При гимназии (сейчас это школа) сад существовал еще до революции. Привычные для таких садов акации и липы могут вполне оставаться от довоенного времени. Во всяком случае, две липы со срубленными вершинами м исковерканными кронами безусловно помнят войну. Окраинное положение этого комплекса позволило сохраниться здесь хотя бы ничтожным остаткам старого парка.

Своеобразие Белого и его центральной улицы - как раз в его малой затронутости архитектурой 1990-2000-х гг. Как ни странно, но из всех уездных городов на территории Тверской области, имеющих центральную ось (хорошо выраженную главную улицу) - таковы Бежецк, Ржев, Старица, Вышний Волочек, Белый - наряду с Бежецком именно Белый сохранил лучше всего масштаб исторической среды и значительные фрагменты застройки. Военные воспоминания и следы делают осмотр его главной улицы особенно волнующим занятием. Главной утратой является, конечно, гибель двух принципиально важных для города доминант - Воскресенской и Никольской церквей. При их воссоздании город как ландшафтную среду можно было бы считать возрожденным. Конечно, при условии сохранения бережного отношения к уцелевшим старинным домам. На последнее остается только надеяться. Историческим поселением в нынешней ситуации Белый едва ли в ближайшее время будет признан...

Павел Иванов, Александр Дылевский. Фото авторов и Татьяны Чистяковой, ноябрь 2010, май 2012, март и июнь 2013. Фото военного времени из альбома Отто Кухенбауэра из книги Т.А. Чистяковой и С.А. Медведевой "Город Белый в прошлом и настоящем" (Белый, 2013), часть фотооткрыток со страницы ЖЖ "Дореволюционная Россия в фотографиях".

| Метки: война историческая_застройка улица эклектика |

Для печати

К началу |

|

Координаты: 55.837205,32.935539

|

||

.jpg)