Самый значительный памятник русской архитектуры на территории северо-востока Тверской области. Его постройки, каждая из которых уникальна и исключительна для данной территории руинированы. Сохранились три стены Никольского собора (около 1484), руины трапезной с церковью Покрова (1590-1592, сильно перестроена в XIX веке), одна башня и два братских корпуса - 1685 и 1690-1697 гг., настоятельский корпус (1748) и надвратная церковь Вознесения (1690).

Монастырь считается действующим, но фактически это по-прежнему руина, для восстановления которой нужны, в первую очередь совместная воля церковной и светской властей и очень значительные средства.

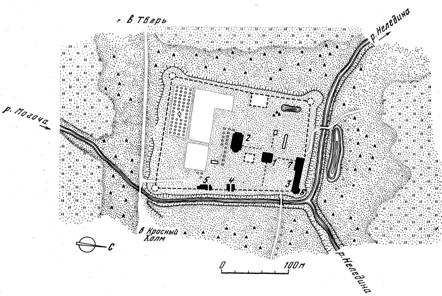

Антониев монастырь в последние два года, во многом благодаря деятельности иеромонаха Силуана (Конева) приобрел некоторую известность в сети, появился сайт монастыря, на котором содержится в том числе хорошая справочная информация по его памятникам, частью подготовленная А.М. Салимовым, с начала 1990-х гг. ведущим работу по исследованию и фиксации руин знаменитой обители. Мы воспользуемся иконографическим материалом для представления о былом облике обители в основном с этого сайта. Из статьи В.П. Выголова взят план монастыря (темным обозначены сохранившиеся постройки):

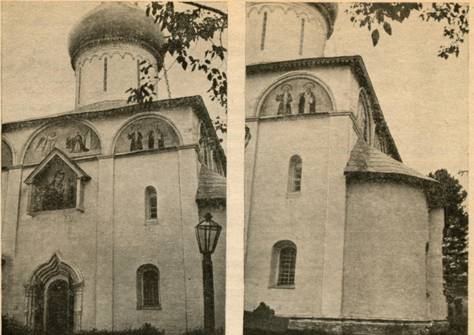

Основное место среди них занимает, безусловно, Никольский собор. Не вдаваясь в дискуссию о времени его постройки (конец XV века выглядит весьма убедительно, поскольку территория входила в тот период в Угличский удел князя Андрея Большого, где велось активное каменное строительство), отметим проходившие параллельно процессы изучения и разрушения этого памятника. Несмотря на то, что исследование памятников обители началось уже в 1880-х гг. ему на редкость не повезло с фотофиксацией. Первые фото были сделаны ТУАК (А.К. Жизневским) в конце XIX века (мы взяли с сайта монастыря, где приведена как иллюстрация к статье Выголова).

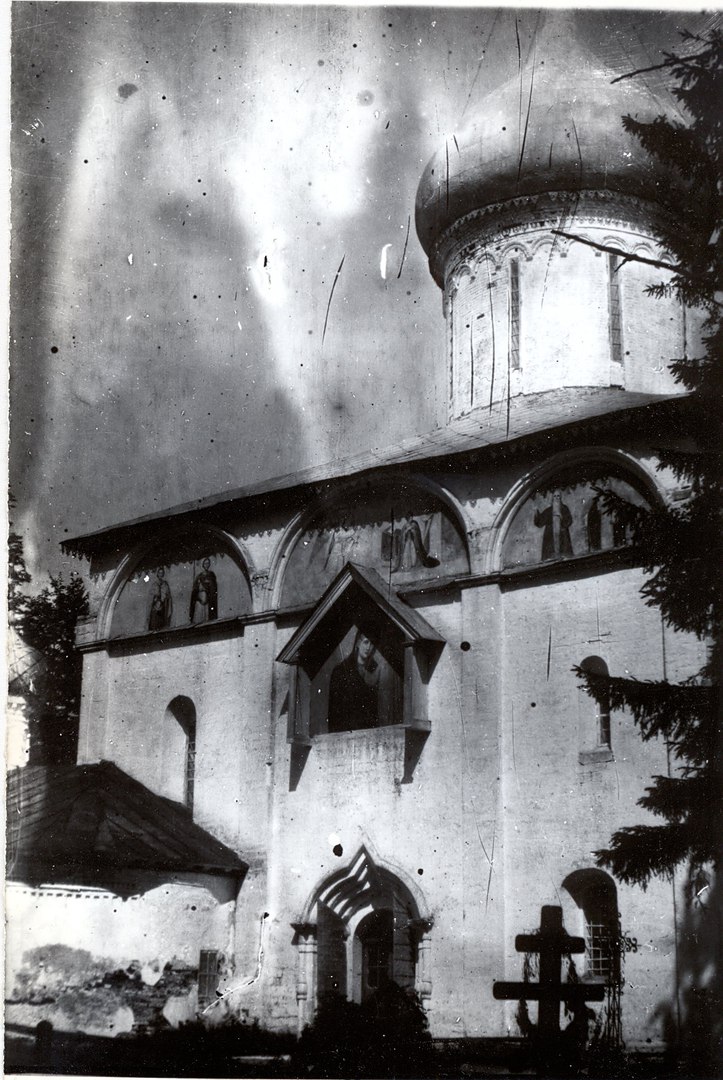

Только в 1913 году, в связи с празднованием 300-летия Романовых, вотчиной которых было расположенное недалеко от Красного Холма старинное село Хабоцкое, монастырь сподобился быть сфотографированным. Фотофиксация была совершенно недостаточной, но в 1913 году вряд ли кто-то мог представить ту судьбу, которая ожидала монастырь менее чем через двадцать лет. Фотография из фондов ЦГАККФД отсюда:

Колокольня разрушена до основания. С сайта монастыря еще одно старое фото собора. Хорошо виден пристроенный в конце XVII века с юго-западного угла собора Всехсвятский придел. Он также разрушен до основания.

Судьба у собора сложилась трагически. В начале 1930-х гг., когда монастырская территория была отдана под использование колхозу, его апсиды были вырваны тракторным тралом. Вместе с каменной кладкой апсид обрушились купол и своды. Трагедия состоит еще в том, что нет ни одной фотографии интерьера храма. Мы практически не знаем, как и в каком виде были устроены своды. Обрушение привело к неизбежной гибели исключительной для Тверской области фресковой живописи 1683 года, второго и последнего живописного ансамбля XVII века на нашей территории (первый - роспись собора Троицкого Калязина монастыря, уцелевший лишь в виде нескольких снятых фрагментов). Но в течение 1930-1960-х гг. о такой "мелочи" как фрески никто не беспокоился. Собор был не более чем сараем.

Лишь в 1960-х гг. на остатках стен были устроены навесные кровли. Они не спасли фрески, лишь несколько отсрочили разрушение стен. В конце 1990-х гг. старые навесы полностью обветшали. В начале 2000-х гг. были выделены областные средства на новые навесы. В 2004 году они были устроены, но на этот раз простояли меньше двух лет.

Уже в 2007 году собор имел вид, который не изменился за шесть прошедших лет. Лишь крест установлен напротив бывшего алтаря в 2006 году.

Состояние собора - май 2011 года:

Некрополь собора позволил открыть ряд интересных деталей в истории монастыря. В частности, стало понятно, что "Летописец" об основании обители и его первых десятилетиях является крайне ненадежным и в высокой степени фальсифицированным в конце XVII века документом. Не Нелединские-Мелецкие, как утверждает "Летописец", а совсем иные боярские роды, в частности, старшая ветвь Шереметьевых, а также и Романовы были причастны к его блестящему расцвету уже в XVI веке. Но теперь их надгробия находятся в таком же запустении, как и все здесь...

Фресковая роспись - это памятник, изучению которого были посвящены несколько экспедиций тверского филиала Государственной академии славянской культуры. Собранные фрагменты (их десятки тысяч) переданы в областную картинную галерею. Восстановление их, правда, едва ли предвидится в ближайшее время. Более реальным выглядит воссоздание композиций по уцелевшей графье. (Если, конечно, собор вообще будет восстановлен). Изучение и калькирование росписей в настоящее время закончено. Остается надеяться, что от оригиналов хоть что-то дождется лучших времен. Как обычно в России, перед нами не чистая фреска, а смешанная техника живописи, где по сырой штукатурке наносились только графья и предварительное охрение. Они и сопротивляются времени из последних сил. Остальное давно смыто.

Несколько чуть более заметных фрагментов. В соответствии с практикой XVII века штукатурка прибивалась к стене металлическими гвоздями с широкими шляпками. Практика показала, что гвозди эти наносят лишь вред живописи и в крупных ансамлях, например, в Ростове Великом, их приходится поштучно удалять. Здесь, правда, не до удаления...

Единственный фрагмент, сохранивший несколько слоев верхних колеров - "Спас Нерукотворный" на откосе западного портала:

Несколько слов о других сооружениях монастыря. Трапезная - редкий и непонятный памятник, толком не изученный. Исследование А.М. Салимова допускает наличие в этой постройке остатков каменной трапезной конца XV века, включенной в более поздний объем конца XVI века. Но постоянные ремонты XVIII-XIX вв. привели к тому, что это сооружение, по идее не менее интересное, чем собор, выделяется сейчас только толщиной стен. Кроме того, разрушена самая интересная и старая ее часть - восточная. Завалы не разобраны. И это - к лучшему. Потому что без восстановления трапезной это ничего, кроме расхищения памятника, не принесет. Фото 2007 года, на переднем плане - вскрытые фундаменты Всехсвятского придела собора.

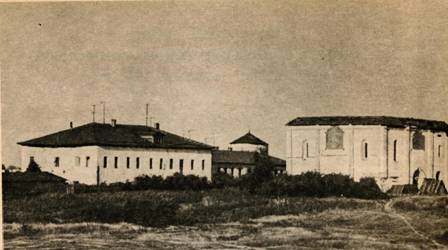

Наибольшим вниманием у посетителей сейчас пользуются два сооружения - Вознесенская церковь и малый корпус на святых воротах. Оба сооружения возникли в 1690-х гг. и построены одной строительной бригадой. Их состояние в 1913 году:

И теперь:

Богатейшее каменное узорочье этих построек находит немало параллелей в монастырских ансамблях Подмосковья. Но для Бежецкого Верха работа первоклассной артели выглядит как уникальный феномен. Строительная программа монастыря столь надолго опередила возможности местных приходов в возведении каменных церквей, что следов влияния этой роскоши на местное зодчество практически не прослеживается. Эти постройки остались странной столичной диковиной, каким-то чудом занесенной в дальний угол Бежецкого (тогда Новгородского) уезда. Вознесенская церковь:

Корпус:

Второй жилой корпус, примыкающий к единственной сохранившейся башне 1680-х гг. - северо-восточной, сохранился хуже, был значительно перестроен в XIX веке. Состояние на 1913 год.

Башня сохранила значительную часть своего узорочья:

Чего о корпусе сказать нельзя. Но .это - наиболее поздно деградировавшая монастырская постройка. Еще в 2005 году в нем были квартиры и жили люди:

Это два здания, объединенных в середине XVIII века в общий объем. Более ранний, примыкающий к башне братский корпус, появился в конце XVII века.

На его фасаде уцелело несколько обломков первоначальных наличников, перекладывавшихся примерно полвека спустя:

Более поздний объем этого корпуса - настоятельские кельи с трапезной XVIII-XIX вв. Фото 1950-х гг.:

На общем фото монастыря 2006 года крыша еще стоит:

Крыша рухнула в том же 2006 году.

Состояние здания после этого:

Здание на фоне древностей Антониева монастыря смотрится бледно - "всего" лишь середина XVIII века. Это притом, что будь оно где угодно, кроме окраины Красного Холма, оно выступило бы как исключительно редкий памятник, более ранний, чем практически вся застройка Твери. Кроме того, оно неплохо сохранило значительные фрагменты сводчатых перекрытий середины XVIII века, с очень популярными в то время коробовыми и полуциркульными сводами, широкими распалубками. Сохранились и первоначальные оконные проемы. Лишь наличники были срублены в ходе ремонтов XIX века - легко восстановимая деталь.

Антониев монастырь уже не один год является обсуждаемой темой для разговоров о судьбе тверского культурного наследия. Ситуация выглядит не просто ненормальной - дикой. Почти нигде в России памятники такого уровня не находятся в таком ужасающем состоянии без какого либо, даже минимального восстановления. Работа по популяризации истории и судьбы Антониева Краснохолмского монастыря проведена уже немалая. С 2015 года начались подвижки в судьбе главного объекта монастыря - Никольского собора. Разработан проект (ЦНРПМ), предполагающий восстановление утраченных объемов в формах на XVI век в кирпиче (с разграничением новодела и подлинной части памятника), восстановление крылец западного, северного и южного фасадов, восстановление утрат в порталах северного и южного фасадов в белом камне, консервацию западного портала с устройством притвора. Работы предполагают воссоздание внешнего вида собора на момент разрушения без восстановления утраченных и недостаточно зафиксированных фотофиксацией элементов (сводов и конструкций завершения) - поэтому он будет иметь обычную четырехскатную кровлю, что сохранит хотя бы те остатки фресок, которые в нем еще уцелели. В сентябре 2017 года консервация, наконец, началась (фото октябрь 2017 года):

Состояние остальных построек продолжает стремительно ухудшаться.

Павел Иванов. Фото январь 2006 года, июнь 2007 года, май 2011 года.

| Метки: башня вандализм Вознесенская монастырь Никольская Покровская руина стены трапезная узорочье фрески церковь | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 58.038364,37.088080

|

||