Единственный храм, сохранившийся на территории города Белый. Построен в 1817 году на одном из двух городских кладбищ, возле дороги на Смоленск. На кладбище сохранились памятники XIX-XX вв., многие из которых представляют собой интересные образцы мемориальных сооружений.

В годы войны церковь сильно разрушена, восстановления и консервации ее пока не предполагается.

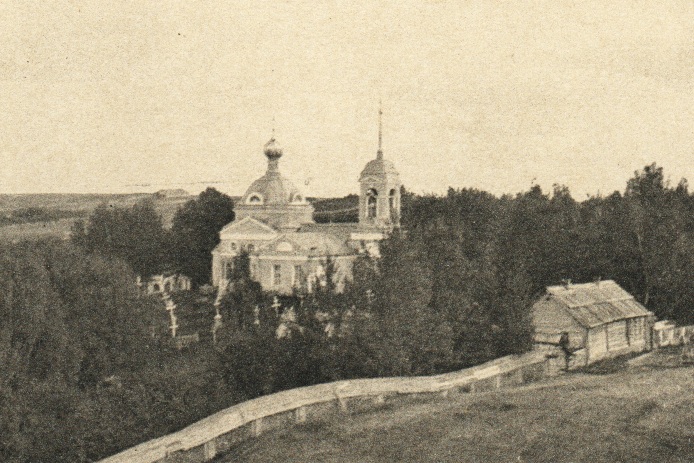

Дореволюционный вид храма можно представить по старой почтовой октрытке (благодарим за предоставленный файл директора Бельской библиотеки Татьяну Чистякову).

Время не пощадило этот храм. Утрачены полностью два придела - Владимирской иконы Божией Матери и Архангела Михаила, разрушены апсида, завершения храма и колокольни. Тем не менее, хотя бы стены его уцелели на всю высоту, сохранив на себе также и память о военном времени. Храм располагается на небольшом холме, среди разросшейся зелени старого кладбища, когда-то представлявшего собой настоящий парк, где любил прогуливаться преподаватель бельской гимназии, крупный русский философ и публицист В.В. Розанов.

Разумеется, почти все посадки - послевоенные. От довоенного времени сохранились, вероятно, кустарниковые заросли, разросшиеся от старых корней липы, а также один дуб - у юго-восточного угла храма.

Священническое захоронение рядом с ним - современное, но выполненное в традиционной стилистике с намогильной сенью. Рядом располагается ряд старых памятников, среди которых выделяется памятник купца, потомственого почетного гражданина Ф.К. Резникова

На этом участке - наиболее почетном, за алтарем, сохранились еще несколько памятников, Н.А. Жегунова, с кованой старинной оградой

П.В. Суховой, со значительными следами военных повреждений (осколки снаряда или крупной мины)

И ряд других фамильных захоронений, от некоторых сохранились только постаменты или оргадки, часть памятников повалены. Самое сильное впечатление оставляет чугунный крест на могиле М.Ф. и А.А. Крутелевых со следами от ударов крупных осколков снарядов и мин.

Подобным же образом военные следы остались на здании храма, памятнике провинциального классицизма, правда, в непривычной для Тверской области стилистике - это работа какого-то смоленского архитектора. Здание представляет собой четверик с очень низким глухим восьмериком, когда-то освещавшимся купольными окнами-люкарнами. От свода давно не осталось и следа.

Вид с востока на место примыкания алтарной апсиды.

Разрушенная трапезная:

От интерьеров сохранились только небольшие следы росписей конца XIX- начала XX вв.

Небольшая двухярусная колокольня со скошенным углами второго яруса завершалась шпилем. Непривычно для Тверской области, но ожидаемо здесь, в местности, бедной белым камнем, использование деревянных колонн, фланкирующих площадку звона. Угол (северо-западный) хранит след попадания снаряда. Это своеобразный "компас" в современном городе - именно с этой стороны ближе всего подошли к центру Белого советские войска 39 армии в январе-июле 1942 года.

Непривычно, и даже не без интересных художественных эффектов выглядит храмовое пространство, в котором не сохранилось ни одного перекрытия и очень мало сплошных стен.

Фасад несколько целее с южной стороны, где сохранился даже фронтон на восьмерике. Но практически все наружные стены хранят следы пуль и осколков. Даже здесь этих следов много.

Северная стена избита еще больше, восьмерик "срублен" почти до основания:

В настоящее время рядом с храмом на кладбище расположен большой мемориал, на котором регулярно перезахоранивают найденные в окрестностях Белого останки наших солдат.

И надпись на кладбищенской сторожке смотрится чрезвычайно уместно, настраивая на правильный лад.

Павел Иванов. Фото автора, апрель 2012 года.

| Метки: война классицизм некрополь Петропавловская руина церковь |

Для печати

К началу |

|

Координаты: 55.822863,32.926705

|

||

- Доты Ржевского укрепрайона (пос. Селижарово) (1941)

.JPG)