Характерный для данного периода ампирный храм, возведен на средства прихожан в погосте Титовское по одному из типовых проектов, но со значительным огрублением и упрощением. В 1837 году освящен теплый придел Благовещения, а в 1849-м - главный придел Рождества Христова. В 1883 году церковь расписана (живопись в трапезной, возможно, появилась немного раньше - в 1867 году (?), но она полностью грубо прописана в 1958-1960 гг.). Это один из наиболее сохранных храмов Весьегонского района, хотя и закрытый в 1961 году, но открытый вновь в 1991-м и в период закрытия серьезно не пострадавший.

В настоящее время постоянного священника в нем нет. Сохраненные жителями и возвращенные в 1990-х гг. в храм иконы практически дочиста выграблены в результате неоднократных налетов мародеров. Сохранились только оба иконостаса и с небольшими утратами настенная живопись.

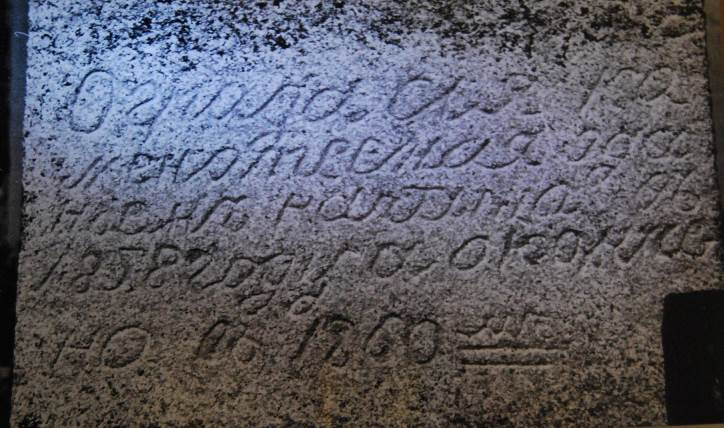

Титовское чаще называется сейчас Григорково, эта деревня, расширенная за счет многочисленных перенесенных из зоны затопления домов, фактически поглотила старую застройку погоста. От погоста уцелела ограда кладбища с двумя гранитными пилонами, на одном из которых уцелела надпись о постройке ограды в 1858 году.

Широкий и распластаный храм с очень просто и довольно грубо выполненным завершением - ротондой и верхним ярусом колокольни - стоит посреди большого запустевающего села, за храмов находится кладбище. Фото Александра Дёгтева с сайта "Православные храмы Тверской земли"

Воплощение в жизнь местными мастерами губернского проекта выразилось в очень грубом верхнем ярусе колокольни, напомимающем такое же исполнение колонн в Пятницком и Туханях. Вообще, все ампирные детали не слишком пропорциональны и будто вылеплены:

Несколько мала и выглядит также грубовато световая ротонда.

Декор храма прост - широкий ленточный руст, три тосканских портика по четыре колонны в каждом, наличники в виде трехчастных замков - все одинаковые на храме и трапезной. Фото Андрея Ага, также с сайта "Православные храмы Тверской земли":

Но самым интересным в этом храме является его интерьер. Во-первых, уцелело разделение на теплый и холодный храмы с узким боковым проходом из одной части в другую - не имеющая аналогов в подобных постройках. Вероятно, храм строился под трехпрестольный, но престолов появилось только два - оба по центральной оси. Во-вторых, мастера отказались от сводов в холодном храме, но в трапезной они сделали лотковый свод. Почему? Может быть по недостатку средств заказчиков? Благовещенский придел в трапезной. Иконостас:

К сожалению, живопись этой части храма, возможно более грамотная и уж во всяком случае, более интересная по иконографической программе, слишком сильно записана (буквально накануне закрытия храма, этот ремонт, как ни странно ускорил закрытие, так как вызвал дополнительную злобную реакцию богоборцев хрущевской поры). Сюжеты на слова гимна "Тебе, Бога, хвалим"

Зато живопись в холодном храме уцелела практически полностью. Она создает очень нарядный и праздничный интерьер, к сожалению, от иконостаса уцелела только основа - почти все иконы, кроме совсем расколотых и полинялых, были украдены

генетическая связь этой живописи с великолепными ансамблями 3 четверти XIX века бежецкими, группы Поречья или весьегонскими, группы Николо-Высоки несомненна. Но здесь - очень провинциальное и грубое повторение. Главным образом очень слабый рисунок и неплотная, часто в один красочный слой, часто наивная живопись по мотивам гравюр. Однако легкие голубые фоны (их, вероятно, прописывали еще до революции), яркий, сочный колорит вполне искупают все огрехи рисунка. Ансамбль в целом производит очень сильное впечатление. И лишь вглядываясь в детали, видишь, что на многих композициях работали откровенно слабые художники (особенно в люнетах):

Но здесь есть и очень интересные, незаурядные композиции, в которых мастер за счет экспрессии, цветовых решений, почти гротеска вполне искупает свое неумение в части рисунка и живописи. "Страшный суд" на западной стене:

Или "Оплакивание Христа" в апсиде.

Вообще, у храма огромная восточная часть, а восточные столбы не открываются в пространство апсиды, а свободно стоят посреди храма. Таким образом, между куполом и апсидой находится еще один целый поперечный неф, а иконостас вынесен на середину пространства храма, отдавая единственному алтарю половину всей площади. Фактически от алтаря до амвона священнику нужно пройти через коридор, стены которого украшены композициями "Молитва Илии Пророка" (одна из лучших в храме) - с севера:

И "Бегство в Египет" - с юга. Очень странная иконографическая программа.

Вообще же, весь храм и его декор оставляют ощущение буквально "населенного" персонажами библейской истории, напоминая и древнерусские храмы, и соборы Европы. Архаические и провинциальные черты, присущие ему, не портят, а добавляют этому памятнику своеобразного местного колорита. Жаль, что открыт он бывает чрезвычайно редко - с отъездом из Титовского постоянного священника уже пять лет службы в нем проводятся от случая к случаю. Да и не для кого здесь в округе скоро будет уже служить...

Павел Иванов. Фото автора и Андрея Богатырева. Июль 2007 года.

| Метки: ампир Рождества_Христова фрески церковь | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 58.540379,37.129963

|

||