Одна из старинных монашеских обителей Кашина. Сретенский монастырь расположен на южной окраине города, на высоком правом берегу реки Кашинки. Сохранилось, несмотря на утрату ряда знаковых сооружений, большое количество построек, среди которых преобладают памятники, выдержанные в формах позднего классицизма.

В настоящее время монастырь не действует, на его территории расположены коррекционная школа, жилые дома. В соборе до последнего времени располагался спортивный зал.

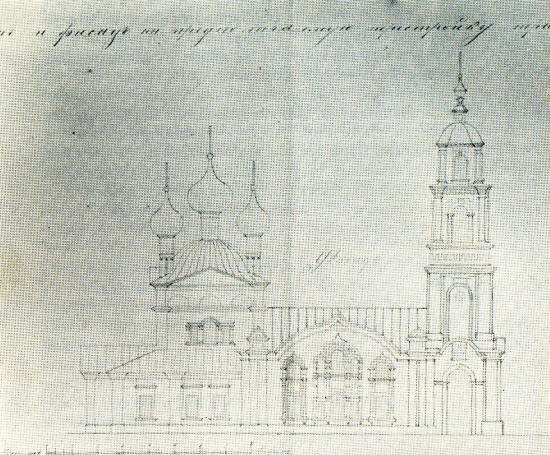

Монастырь основан в середине XV века. Долгое время все постройки его были деревянными. Лишь в конце XVII века на смену деревянному шатровому собору появился каменный, выстроенный, возможно, с ориентацией на чтимую городскую святыню - каменный Успенский собор в кашинском кремле. Одновременно с монастырским собором в городе строились и первые каменные приходские церкви - Рождества Богородицы (о ней здесь) и Благовещения на Зборовской горе, а под городом - храм в селе Апраксине (напротив Сретенского монастыря). Они относились к одному типу четвериковых храмов с сомкнутым лотковым сводом. К большому сожалению, ни один из них не сохранил свои первоначальные завершения, а два первых храма полностью утрачены. Очень скудна иконография и Сретенского собора (как и монастыря вообще) - что для Кашина нетипично. Поэтому для представления о внешнем облике собора обычно пользуются чертежом Ф. Малиновского, отражающим этап его перестройки в конце XIX века. (С сайта "Православные храмы Тверской земли")

Собор Сретения Господня с приделами Смоленской Божьей Матери и Николая Чудотворца в трапезной возведен на средства окольничего Федора Зыкова и дьяка Василия Брехова в 1688–1691 гг. Эти приделы просуществовали до конца XIX века.

Собор в основе - кирпичный, оштукатуренный, с белокаменным цоколем четверик. Ядро храма конца XVII столетия ныне едва заметно. Почти единственный ракурс, в котором просматривается небольшая часть фасада здания конца XVII века с остатком профилированной полочки (это подоконник) срубленного наличника XIX столетия (чуть выше кровли придела).

В советское время древний четверик собора лишился примерно от трети до половины высоты стен, свода и пятиглавия. Современный его адрес - Рабочий поселок, №22. В нынешнем виде облик собора говорит, скорее, о времени реконструкции, произведенной в 1790 году. Тогда собор был сильно перестроен на средства помещика Ивана Дмитриевича Опочинина: возведены новые трапезная, приделы, апсида и колокольня с южной пристройкой-сторожкой к ней. Вид, очень характерный для провинциального классицизма конца XVIII столетия, приобрели апсиды (на фото ниже). В двух приделах холодного храма с южной и северной сторон были устроены два придела - Рождества Иоанна Предтечи и преподобной Анастасии Римлянки:

Любопытны наличники, в частности, этот, с доской-фартуком, использованным как декоративный щит высокого прямоугольного сандрика (скорее, не сандрика, а именно "лобной доски"). Храм явно возводился местными мастерами, свободно использовавшими элементы оформления в стиле раннего русского классицизма в декоративных целях, но мыслившими совсем не классическими категориями:

В интерьере чуть больше следов старины. Северный придел (преподобной Анастасии Римлянки):

Апсида с пробитой аркой в северный придел. Алтари из холодной церкви с постройкой новой трапезной были перенесены туда.

Переложенная в конце XIX века арка прохода в апсиду северного придела (остальная кладка - 1790 года).

Объем исторической части включен в более поздний собор так, что его едва возможно выделить. Вид на старый четверик с запада с хор:

Как видим, западная стена утрачена почти вся, восточная сохранила лишь фрагмент с переложенной аркой. Но тем удивительнее, что на северной стене сохранился клочок живописи (это "Христос и Самарянка"), стилистически уверенно относимый к 1 половине XIX века (вероятно, это остатки живописного декора, устроенного при игумении Палладии (Волковой) в 1828-1832 гг. (впоследствии, очевидно, живопись прописывалась).

От колокольни, построенной в 1790 году, на западной наружной стене уцелел лишь фрагмент над западным входом с лучковым завершением и "бриллиантовым" замковым камнем, над которым помещен киот:

Встроенный в позднюю трапезную объем колокольни и южной пристройки к ней (на фото - слева). Здесь на осыпавшейся штукатурке хорошо заметна кладка конца XVIII века.

Все остальное - это огромная трапезная, построенная в 1890-1891 гг. при игумении Иннокентии. 30 августа 1872 года монастырь сильно пострадал во время пожара, после которого все его постройки были отремонтированы, в частности, выстроеная трапезная по проекту гражданского инженера Ф.Н. Малиновского.

Действительно, нужно согласиться при оценке этого сооружения с мнением Б. Кирикова: "Фасады приобрели новый облик, выдержанный в стереотипных, засушенных формах русского стиля. Мотив килевидного кокошника - одного из внешних атрибутов этого архитектурного направления - варьируется в рисунке наличников, в очертании профилированных тяг, в завершении крупных закомар".

Но в интерьере получился неожиданно яркий, "готический" эффект от сильно вспарушенных, сложного рисунка сводов, украшенных декоративными нервюрами и лепными розетками в замках.

Своды опираются на легкие, изящные опоры, образующие зальное пространство с высокими хорами.

На этих хорах были устроены два придела. Южный придел - Рождества Иоанна Предтечи.

Северный придел - преподобной Анастасии Римлянки:

Первоначальные приделы с таким наименованием были упразднены, а пристройки к холодному храму, видимо, должны были быть разобраны. Но монастырь, очевидно, не отказался от дополнительных помещений в соборе, куда переместили часть ризницы. Приделы, бывшие в старой трапезной 1790 года - Смоленской иконы Божией Матери и святителя Николая - к 1909 году (более поздних сведений мы не имеем) так и не были возобновлены. В 1857 году над могилой монахини Дорофеи (местночтимой святой, скончавшейся в 1629 году) около Сретенского собора поставили часовню, перестроенную на средства А.В. Ванчаковой в 1870 году. Фото С.М. Прокудина-Горского (сохранились только черно-белые отпечатки):

Место отмечено в настоящее время крестом и оградой:

На средства А.В. Ванчаковой в 1866-1872 гг. с западной стороны от старого собора по проекту архитектора И.С. Вишневского построили Казанский собор – пятиглавый храм в русско-византийском стиле, сооруженный по образцу церкви Екатерины в Петербурге (архитектор К.А. Тон). Это здание заняло главенствующее место в ансамбле, его хорошо видно на всех фотографиях монастыря (В.А. Колотильщиков, до 1908 года, фрагмент):

Его место в наши дни:

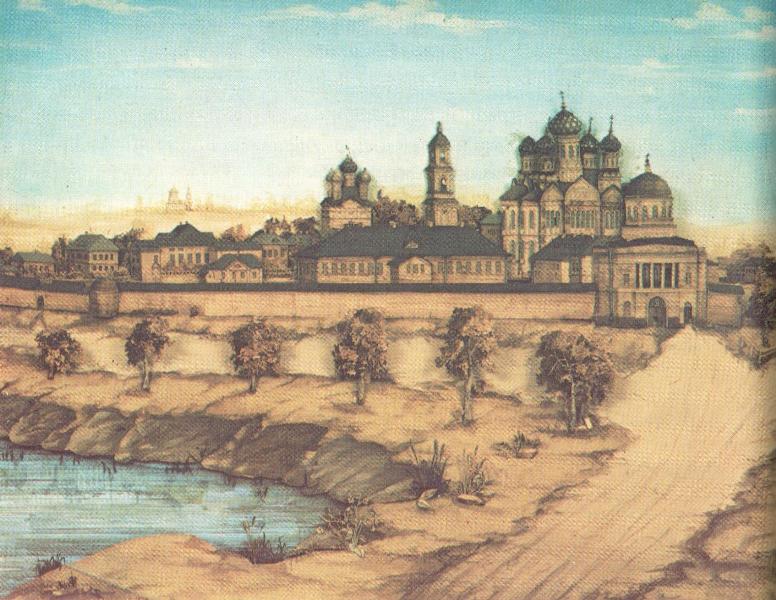

Перед этим храмом на фото Колотильщикова хорошо видна еще одна утраченная доминанта обители - Троицкая церковь с приделом свт. Митрофана Воронежского, построенная в 1846 года на месте каменного храма 1794 года. От нее осталось также очень немного изображений. Отметим очень любопытное произведение монастырских мастериц - декоративную диораму около 1910-1914 годов, с видом монастыря (ныне - Кашинский краеведческий музей):

Место Троицкой церкви - в левой части снимка, между двух каменных сестринских корпусов.

Зеленое здание монастырской школы (?) с вышеприведенного снимка - крайнее слева на фотографии В.А. Колотильщикова (вид монастыря с юга).

Школа (?) располагалась за стенами монастыря:

От монастырской ограды не осталось почти ничего. Лишь ничтожный фрагмент уцелел в районе примыкания ограды к Троицкой церкви. Ограда была устроена в 1817 году и имела четыре башни (ни одна не сохранилась).

У стены, как видно из предыдущей фотографии, по периметру располагались корпуса келий и отдельные домики, в прошлом также бывшие кельями монахинь. Старейшим из них является настоятельский корпус (№18) (1823, неоднократно перестраивался):

Самым крупным сооружением и нынешней доминантой монастыря является северный корпус (№20), построенный в 1886-1887 гг., где находились кельи, а позже также иконописная школа. Вид от монастыря:

Вид от бывшей линии ограды (с севера):

Сестринские корпуса были построены парой друг напротив друга на дорожке от Троицкой церкви к собору. Они сохранились (ныне жилые дома). Восточный (№21 - в нем были больничные кельи) (на заднем плане виден "иконописный" корпус):

И западный (№1). Оба корпуса построены около 1859 года и перестроены после пожара 1872 года.

Еще западнее начинался ряд деревянных келий. Большая часть их построена, видимо, после пожара 1872 года в едином стиле, с духе классицизирующей эклектики по нескольким сходным проектам. Этих домов в лучшие времена было 25, сейчас - 9. Первый проект - с мезонином и венецианским окном в нем - (№2):

По этому же проекту №6:

Еще один по этому же проекту - №12:

Вариант с серповидным чердачным окном (№4).

Фотография Н.А. Лаврикова (до 1909 года), вероятно, именно этого дома ("Тверская губерния на открытках", Т. 2. Тверь, 2012. С. 241):

И еще один проект протяженного деревянного дома в шесть осей с мезонином и венецианским окном (№11):

Без мезонина (впрочем, последний мог быть утрачен в советское время) - №13. Этот дом - единственный с крыльцом посередине фасада. По описанию монастыря, здесь располагалась монастырская богадельня. Возможно, это она и есть:

Кроме деревянных домов имелись и полукаменные. Сейчас их осталось два. Один из них расположен между игуменским и иконописным корпусом. Великолепное строение, напоминающее классические особняки, брошено и обречено.

Второй изначально полукаменный дом (№9), в советское время сильно перестроен и почти не узнаваем как дореволюционное строение,

Юго-восточную половину монастырской территории занимал монастырский сад и хозяйственные постройки. В 1901 году все они были еще деревянные, в последующие годы появилось кирпичное здание сторожки (ныне №16):

Утрата ряда построек в советское время была существенна, но не фатальна для монастырского ансамбля. Гораздо больший ущерб нанесло ему строительство двух протяженных пятиэтажных домов, уничтоживших вид на монастырь со стороны Московской дороги и серьезно ухудшивших его обзор со стороны улицы Ленина (Московской). Даже при теоретической возможности восстановления монастырского комплекса его прежняя роль в городских панорамах не будет прежней.

Павел Иванов. Фото автора и Александра Дылевского 2011, 2014 гг.

| Метки: древнерусская_архитектура классицизм корпус монастырь Сретенский эклектика | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 57.347772,37.611597

|

||

.JPG)