Один из самых крупных железнодорожных комплексов на Октябрьской (Николаевской) железной дороге; включает в себя несколько десятков сооружений различного назначения, исторические здания построены в 1840-1890-х гг.

В настоящее время станция Тверь остается крупным железнодорожным объектом.

Станция 1 класса Тверь была официально открыта в 1851 году, но фактически движение началось на год раньше. К этому времени было завершено строительство вокзала, депо и "вагонного сарая". Все постройки были каменные и построены по новейшей тогда архитектурной моде архитектором Рудольфом Желязевичем. Основную часть станции составляют следующие здания (на двух скринах - с немецкого фото 1942-1943 гг.) и современной Яндекс-карты (спутник). 1 - вокзал, 2 - круглое паровозное депо, 3 - "прямоугольное депо", 4 - мастерские, 5 - административный корпус, 6 - водонапорная башня, 7 - нефтекачка, 8 - церковь, 9 - погреб. Эти постройки мы рассмотрим в первой части обзора.

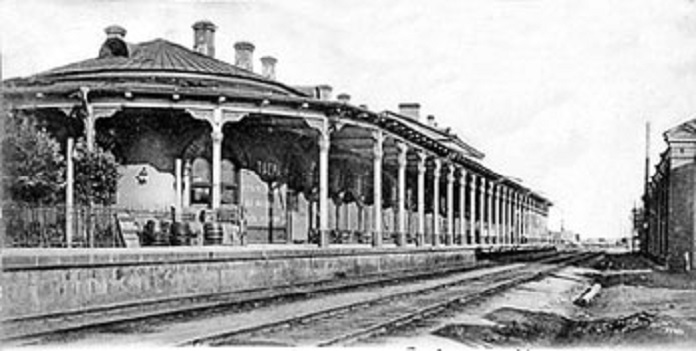

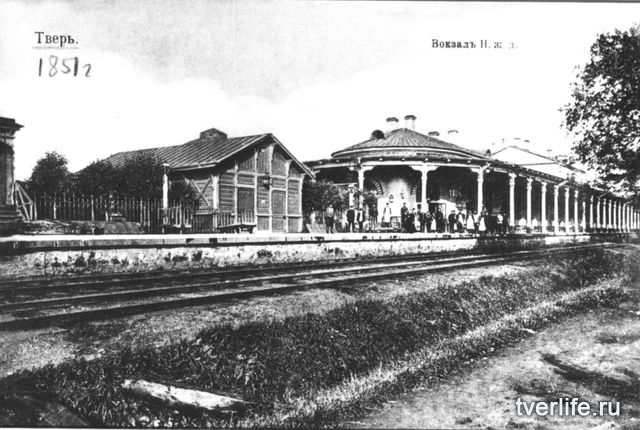

Вокзал станции Тверь является островным вокзалом 1 класса (1845-1848). Его внешний вид хорошо отражен на многочисленных фотографиях дореволюционного времени. Самым ранним является вид из альбома видов Николаевской железной дороги (мы взяли отсюда)

Более поздние виды. Вокзал единственный сохранился от комплекса сооружений на "острове" между путями главного хода. Багажный сарай, туалеты, будки были деревянными, появились в конце XIX века и исчезли после войны. Располагались они к югу от вокзала по направлению к Москве (две отрытки ниже - издание Прянишникова, 1907 год, издание: "Бабушкин альбом". Тверь, 2005, с. 89).

Еще один вид вокзала с северо-запада. Издание Н. Родионова, 1909. ("Бабушкин альбом", Тверь, 2005. С. 87)

К сожалению, почти нет фотографий с деталями. Наиболее знаменитым видом является крупный план с работниками станции Тверь из известного альбома видов Николаевской железной дороги (1850-1860-е).

Крупный вид металлического навеса - уникален. В советское (?) время в декоре колонн одно время существовали козлиные маски, теперь их можно увидеть лишь в музее станции Тверь.

Впрочем, при воссоздании навеса масок никаких не появилось, устроены стилизованные под старину металлические кронштейны на навершиях подлинных колонн (2015 год):

Вид вокзала примерно оттуда же, откуда сделан снимок 1860-х гг. в начале 2000-х (это фото с сайта ОАО "РЖД"):

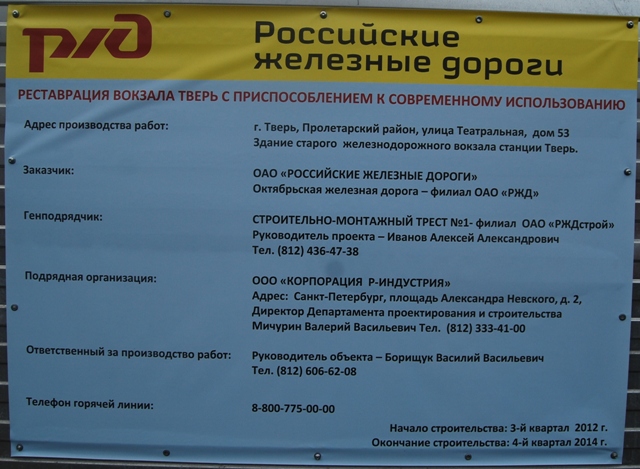

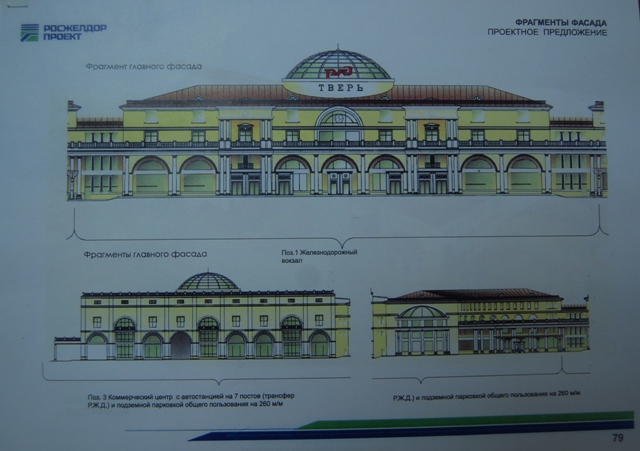

Проект реставрации вокзала:

Вокзал предоставлял пассажирам залы ожидания 1-2 и 3 классов, плюс т.н. "царские комнаты" (со стороны Петербурга в полуротонде). Административные помещения были сосредоточены во втором этаже над центральной частью здания. При многочисленных ремонтах 1990-2000-х гг. здание понесло большой урон. Масштабная реставрация обещала все поправить.

При отбитой штукатурке хорошо видны следы недавних "неправильных" ремонтов:

На конец 2013 года сравнительно менее затронутой оставалось "петербургское" крыло вокзала, зал 1-2 класса с рестораном. Покраска в несколько слоев и подлинная напольная плитка.

Ее вариант - после открытия вокзала (2015 год):

Плитка в зале 3 класса (до ремонта):

После (2015 год):

На 2015 год воспроизведено деление вокзального здания на помещения разных классов, хотя пространство зала 3 класса в целом мало отличается от зала 1-2-го. Потолки, своды и лепнина в зале 3-го класса:

Это помещение в процессе отделки (2013 год):

И зал 1-2-го класса (в отгородке после официального открытия вокзала разместился станционный буфет):

"Царские" или "императорские" комнаты для отдыха августейших и вообще высоких начальственных лиц практически воссоздавались с нуля. Сравнительно больше подлинных элементов (плитка и одна из створок дверей) сохранил вестибюль. Плиточное покрытие подлинное сохранилось вообще только здесь.

За основу при воссоздании интерьеров брались немногие подлинные фрагменты лепнины и в качастве аналога - декор в подобном помещении, сохранившемся на станции Спирово. На фото - окно и камин (новодел).

Проект окончательного вида "царской" комнаты:

Итоговый вид:

Отреставрированное здание "старого" вокзала торжественно открыто 5 августа 2015 года. Фото Юрия Сурина:

И его большой фоторепортаж на эту тему.

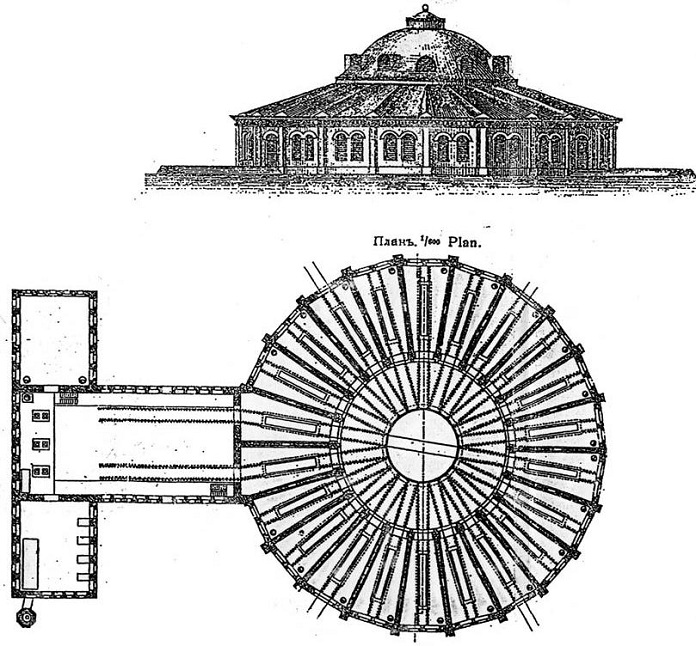

Здание кругового локомотивного (паровозного) депо - единственное на Октябрьской (Николаевской) дороге, которое не просто сохранило свою функциональность, но и осталось круговым. Типовой проект этого здания выглядел такими образом:

А в 1840-х гг. еще до постройки дороги был издан альбом акварельных рисунков, представлявших основные типы сооружений. Здесь нет привязки к конкретным станциям. Но депо в разрезе виделось тогда таким (взято с сайта движения "Архнадзор"):

В реальности круговое депо сейчас плохо видно от путей и из города из-за потери купола (в годы войны) и расширения длины прямоугольного депо в два раза. Поэтому данный вид (из коллекции музея станции Тверь) сейчас закрыт:

Фактически оценить, что депо действительно круглое можно лишь с верху - фото с верхнего этажа водонапорной башни:

Ныне вид на депо открыт только со стороны главного входа, оформленного в виде двух рустованных ризалитов с переброшенной над ними балкой с декором-городком. Эти детали появились при расширении первоначальных стойл под более длинные паровозы. Работы были завершены в начале 1890-х гг., к этому же времени относится и сохранившийся фасад. Его перекрашивают. В 2013 году он был голубой с белыми деталями:

В 2015 году - розовый с белыми:

Детали фасада:

Фасад, в общем, сохранился, хотя переделки постепенно изменяют внешний вид здания. Еще остаются несколько старинных рам.

Внутри депо разделено на 22 стойла - отсека для паровозов. Не все стойла сохранились в более-менее историческом виде. Сохраннее других - примыкающие к мастерским с севера первое и второе стойла. Вид снаружи (сохранились даже рамы) и оригинальный цвет. К депо примыкает северная стена мастерских, здесь более, чем в других местах, сохранивших исторический вид:

Внутри. Последний паровоз стоял здесь еще лет двадцать назад. Вид от поворотного круга:

Вид изнутри на поворотный круг:

Вытяжная труба:

Для разворотов паровозов использовался первоначально ручной, а теперь автоматизированный поворотный круг. Во многих станциях в депо это лишь декорация, где-то они засыпаны, но в Твери круг продолжает функционировать (информация на 2013 год, в 2015 году депо, по некоторым сведениям, закрыто для ремонта тепловозов). Внутренний вид депо также сильно изменен. Лишь следы арок на входах в стойла остались от XIX века.

Как исторический памятник депо охранялось всегда, и в советское время в частности, благодаря вот этому обстоятельству:

К юго-западу от депо располагалось Т-образное здание мастерских. Оно рано перестроено и сильно закрыто пристройками. Лишь со стороны Петербурга по-прежнему сохранился фасад, близкий к первоначальному (вид на здание (на плане это правый верхний рукав буквы "Т") со стороны улицы Железнодорожной):

С юга его закрывает крупный административный корпус, возведенный, в конце XIX века, на месте южной части мастерских. Вероятно, он включил в себя и прежнее здание.

Третье по значению здание станции - прямоугольное паровозное депо. Оно выстроено несколько позже остальных построек станции, в 1870 году, но по проекту середины XIX века. Рудольф Желязевич видел его примерно таким:

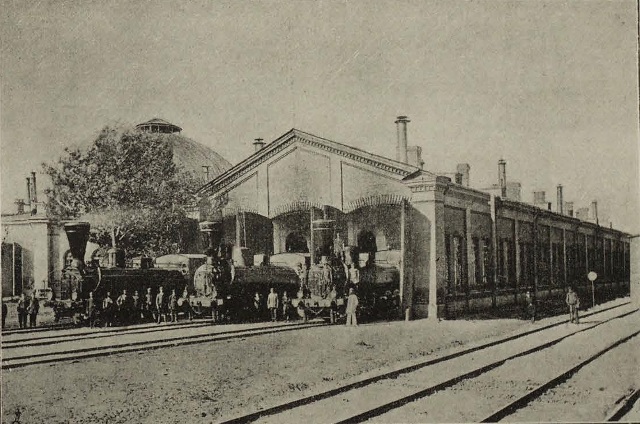

Вскоре после постройки (1880-е) (из "Очерк эксплоатации Никоаевской железной дороги Главным обществом российских железных дорог". СПб., 1894. С. 207):

Сохранилось оно полностью, но расширено в два раза советской пристройкой, впрочем, выстроенной в близком стиле. Вид со стороны депо:

Вид с севера (здание по-прежнему используется по назначению):

На станции сохранились два очень интересных здания-башни. Это водонапорная башня и нефтекачка. Первое из них - типовое сооружение на два бака, построено в 1890-х гг., после того, как железная дорога построила свою систему водозабора из Волги.

Проект этого здания, реализованный первоначально на станции Клин, отчего тип такой башни (они устроены также на станциях Лихославль (Осташково) и Вышний Волочек) иногда называют "клинским". Но как раз в Клину водонапорная башня разрушена в 1941 году. Тверская башня построена с отступлением от проекта, предполагавшего четыре небольших окна в верхнем этаже. Это яркий памятник "кирпичного" стиля - почти весь декор выполнен лицевой кирпичной кладкой, только в цоколе использован дикий камень.

Вид на водонапорную башню и мастерские:

Внутри пространство башни разделено на два этажа. Нижний - двусветный, имеет металлическую лестницу, машину в бетонированном подвале. Трубы, подающие воду, советские, послевоенные, но исправно работают по сей день.

Зато верхний этаж с двумя баками (под техническую и питьевую воду) сохранился с 1890-х гг. Оба бака - клепаные, на двутавровых рельсах отечественного производства (1880 год):

Английских (?) 1874 года:

И американских (дата не просматривается):

На башне не было серьезных ремонтов. Она сохранила множество остатков старины - как стершиеся геодезические знаки 1930-х гг.

Так и двери, рамы и фурнитуру конца XIX и 1 половины XX вв.

Водоснабжение станции первоначально велось из Тьмаки, специальной башни не было, а бак для воды находился в пристройке к круговому депо. Но вода в Тьмаке была настолько плохого качества (после постройки текстильных фабрик), что железной дороге пришлось подключиться к городского водозабору. Подробнее об этом можно прочесть здесь. На фото ниже как раз вид на городской водозабор, располагавшийся ниже Твери в стадиона "Юных Пионеров" (зеленый островок за водоподъемным зданием - парк-воксал). Однако с 1880-х гг. его мощностей стало не хватать, город выставил высокую плату за аренду, так что железной дороге пришлось строить свой водозабор и, в целом, обновлять систему водоснабжения. Фото около 1865-1868 годов (городская водозаборная станция только-только построена).

На самой станции для заправки паровозов существовало несколько гидроколонок. Сохранились две: одна (у 2-го пути - к Петербургу) и еще одна, со стороны Москвы у депо (действующая):

До 2014 года имелась еще срезанная частично, гидроколонка на 2-м пути на перроне.

В 2015 году при ремонте она убрана, хотя подводка воды остается:

Еще одна гидроколонка находится между путями в московской горловине (фото пока нет). Нефтекачка или "мазутка" в просторечии, появилась в 1894 году. Это небольшое, но изящное сооружение рядом с водонапорной башней.

Как и башня, она разделена на два этажа, перекрытия устроены со сводами Монье:

а внутри башни сохранилось все оборудование того времени - лестница, бак, весы и шкала уровня мазута.

Поскольку возводилась нефтекачка уже когда железная дорога существовала не одно десятилетие, в строительстве также были использованы старые рельсы. Одно из них с клеймом Путиловского завода 1872 года. Фото перевернуто (надпись в оригинале вверх ногами):

Последнее крупное сооружение на станции - кирпичный погреб.

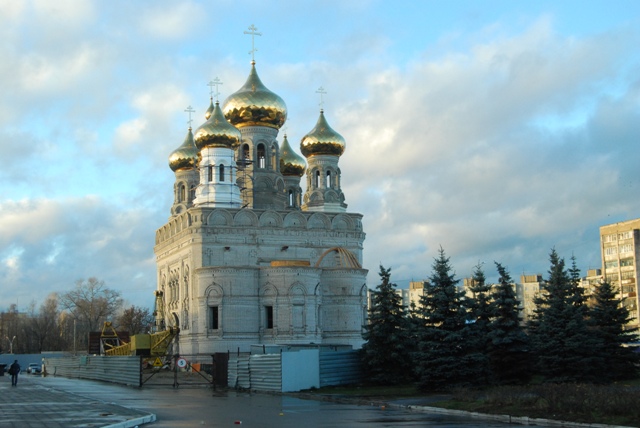

При станции в 1893 году была построена Алекандро-Невская церковь - интересное сооружение в русском стиле по проекту Петра Федорова. Здание было окончательно снесено в 1983 году:

В настоящее время воссоздается на прежнем месте (к 2015 году наружные работы завершены):

С ее строительством решается вопрос об изменении Привокзальной площади, где на месте вокзала 1988 года предполагается построить новое здание, более исторического вида и более гармонирующее с сохранившимися старыми сооружениями. Его будущий вид может быть таким:

В целом, станция Тверь остается одним из последних на Октябрьской железной дороге комплексов, почти полностью сохраняющих свой исторический облик. При отстутствии острого желания что-то без причины ломать, она может стать одним из самых важных мемориальных объектов на старейшей железной дороге России.

Павел Иванов. Фото автора и Александры Дылевского, октябрь-декабрь 2013 года, июнь 2015 года.

| Метки: Александро-Невская водонапорная_башня железная_дорога железнодорожный_вокзал классицизм церковь эклектика |

Для печати

К началу |

|

Координаты: 56.835569,35.891772

|

||

- Тверь, станция Октябрьской ж.д. Часть 2. Жилые постройки