Уникальный и редкий по красоте архитектурный и природный ландшафт левобережья Старицы, который формируют валы городища, береговые террасы и несколько жилых и общественных зданий. Украшением и редкой особенностью этой части архитектурно-природного ансамбля являются несколько уцелевших белокаменных кузниц конца XVIII в.

Все постройки находятся в плохом состоянии.

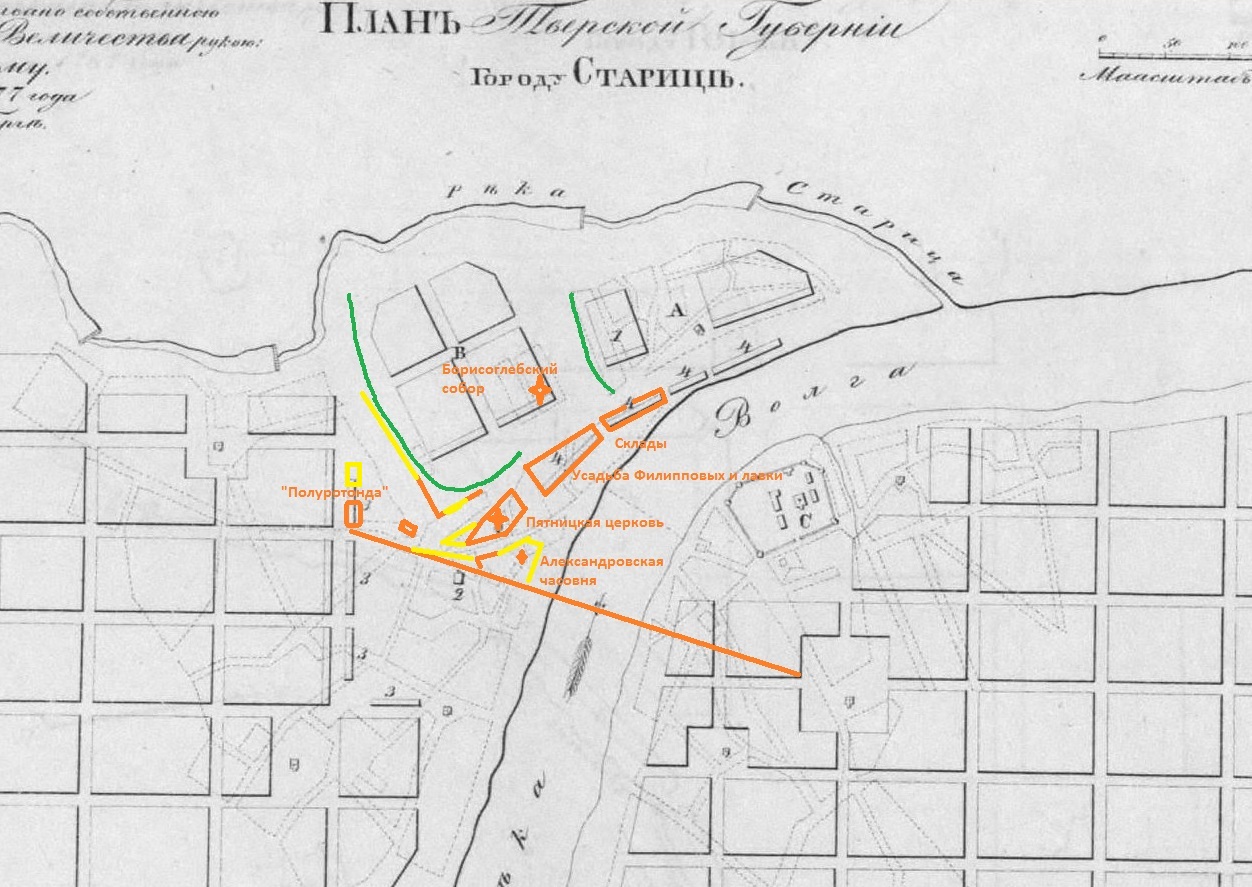

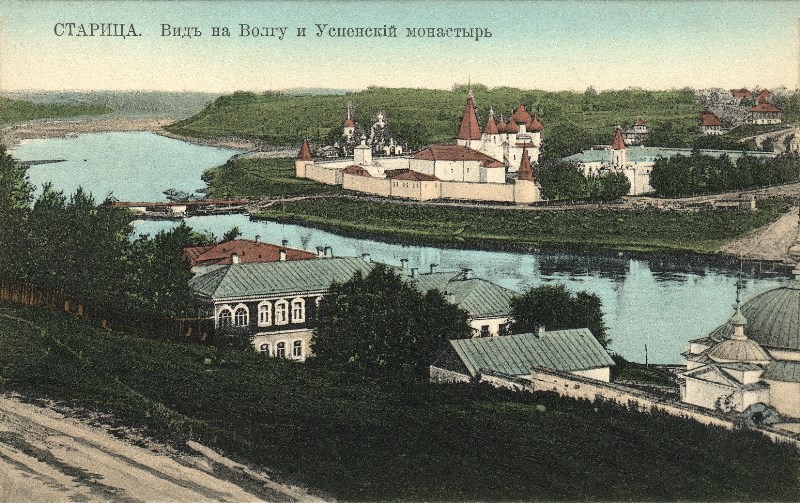

Западная часть Торговой площади старше, чем восточная. В основе ее - еще средневековый торг, расположившийся возле перевоза через Волгу напротив Успенского монастыря. Регулярная планировка здесь так и не сложилась. Обратимся к плану города 1777 года, на котором мы обозначили кварталы, сформировавшиеся к началу XX в. (желтым), сохранившиеся их очертания (оранжевым). Валы городища отмечены зеленым цветом:

Видно, что трасса старого спуска к Волге, существовавшего еще со Средневековья, определила направления формирования кварталов. Таким образом, улица Ленина в этой своей части (№№1, 2, 3) практически точно соответствует очень древней улице города. Насыпь моста скрыла старинное церковное место Никольской (Казанской?) церкви, к концу XVIII века уже не существовавшей. В остальном мост причинил сравнительно мало ущерба городской среде. Сносы ряда старинных построек произошли раньше или позже его строительства, и они не были неизбежны. Скрин с Яндекс-карты того же места:

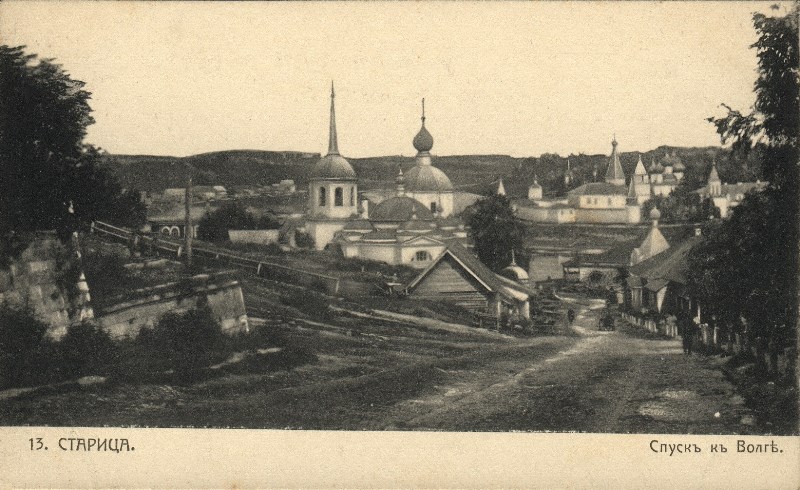

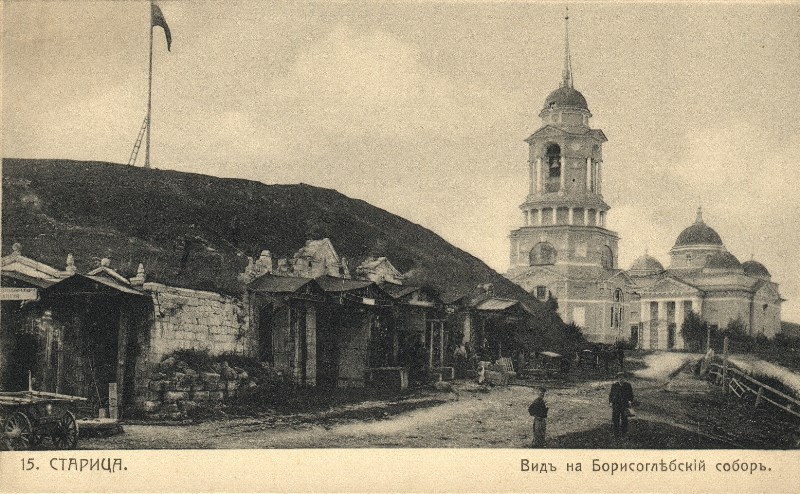

Чрезвычайно бедная иконография Старицы делает затруднительной задачей реконструкцию формирования даже этой, ключевой для панорамы города территории. Совершенно ясно лишь, что к 1905 году существовали уже все каменные и деревянные исторические постройки, которые дошли до наших дней. Вид спуска к Волге (открытка около 1909 гг., издание Ермакова)."Тверская губерния на открытках". Т. 1. Тверь, 2010 с. 582 и 569). Данное фото взято с "Дореволюционная Россия на фотографиях".

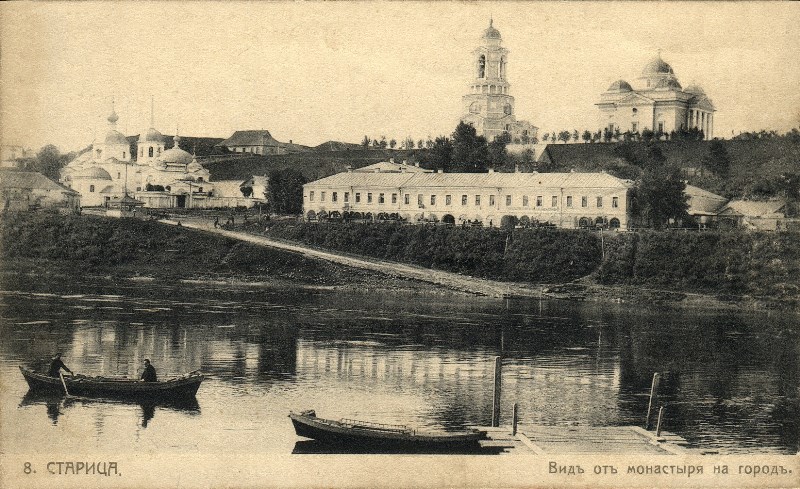

В 1910 году панораму фотографировал С.М. Прокудин-Горский. Его снимки - почти единственный достоверный источник о панораме Старицы (особенно важно, что только он запечатлел верхнюю террасу Волги). С сайта "Храмы России". Фрагменты.

Фотографии начала XX века показывают четкое разделение этой части города на террасы, границы между которыми занимали бульвары. К этому времени сложилась практика оформления белокаменных подпорных стенок, выполнявших, помимо практических, и чисто эстетические задачи. Стенки выкладывались чистовой кладкой с хорошо профилированными карнизами. В настоящее время они сохранились фрагментарно - у границы верхней террасы у торгового здания ("полуротонды") и у церкви Рождества Богородицы (Пятницкой).

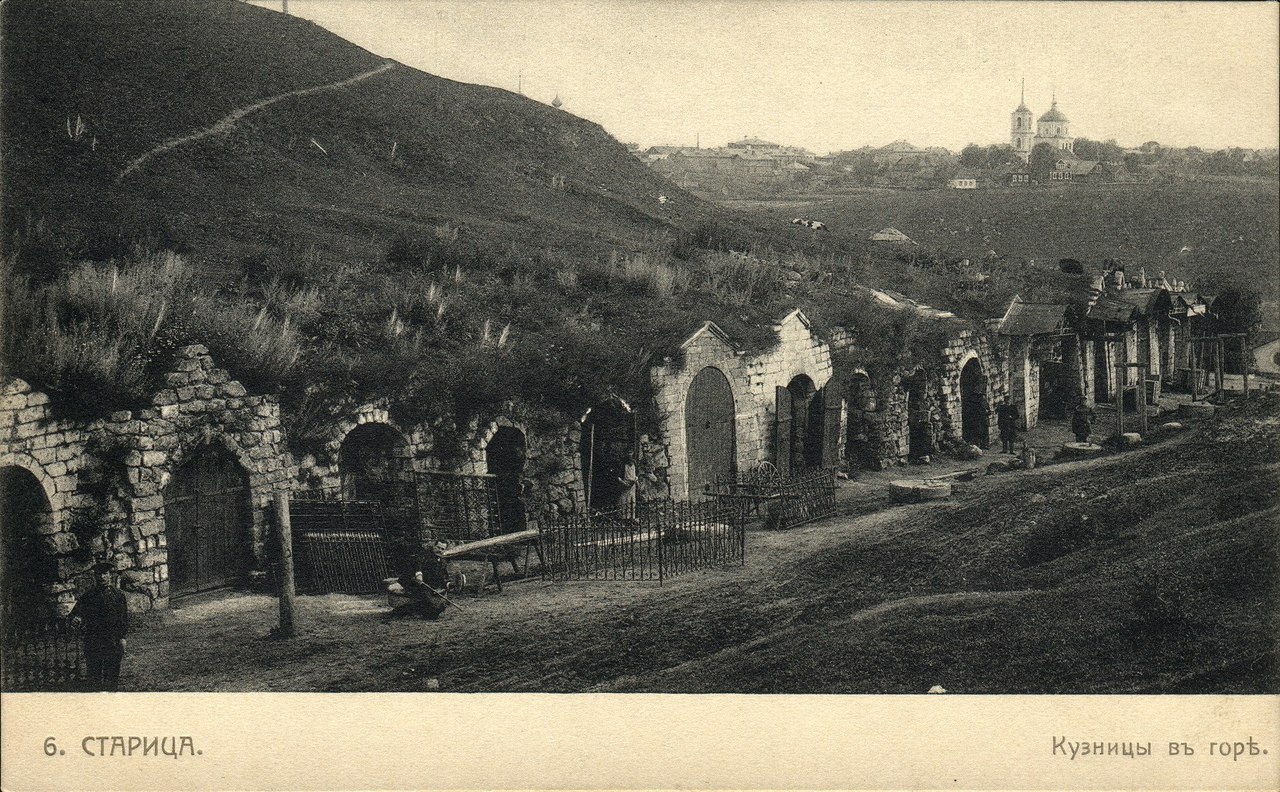

Функции подпорных стенок выполняли многочисленные складские и производственные помещения, устроенные на скатах валов. Самыми известными из них являются, безусловно, кузницы, и сейчас являющиеся главной достопримечательностью этой стороны Торговой площади Старицы, хотя их сохранилось всего 7. 6 - единым блоком (5+1 на углу проезда к Борисоглебскому собору и 1 - чуть далее):

В начале XX века кузниц было больше, но уже не 32, как во времена расцвета. Они всегда были достопримечательностью города. На этом фото они показаны восточным фасом (сохранившиеся - крайние пять), и уже сто десять лет назад большинство кузниц не поддерживались в порядке, хотя продолжали использоваться (эта и следующая открытка кузниц - около 1909 гг., издание Фишер (раскрашенная ее версия - издания Ермакова)."Тверская губерния на открытках". Т. 1. Тверь, 2010 с. 578).

Этот же ракурс в 2015 году:

Кузницы на северном склоне вала:

Ноябрь 2014 года:

Оплывание вала привело к его зрительному понижению. Остатки разрушенных стенок, складов и кузниц и сейчас, вероятно, сохранились в этой осыпи, законсервировав их примерно так, как античные остатки Рима или Эфеса у склонов древних холмов. Нынешнее состояние осыпей (восточный фас - здесь не менее метра насыпанной за XX век земли):

Тем не менее, даже сохранившиеся кузницы - выдающийся памятник, автором которого считается старицкий архитектор Матвей Чернятин. Кузницы - это белокаменная аркада, с неровным, но живописным ритмом фронтонов различного рисунка. В этой неровности заключается главное обаяние старицких кузниц.

Сохранились четыре варианта завершений аркад кузниц, хотя их было, очевидно, больше. Это щипец (крайние южные две кузницы восточного фаса):

На второй из них сохранилась дата "1798":

Далее - фронтон (разных размеров) на трех остальных кузницах основного блока восточного фаса:

Эти кузницы разделяют небольшие башенки-пинакли с декоративными машикулями под ними:

Две кузницы с северной стороны каждая в своем роде оригинальны. Угловая - с фронтоном и круглым декоративным тондо:

А последняя, оставшаяся отдельно стоять кузница с северного фаса - с треугольным фронтоном, в завершении которого свободно размещен полувалик. Здесь также во фронтон помещено тондо, без всякой симметрии:

Остается только поражаться, насколько свободно и не "регулярно" мастер обходится и с материалом, и с проектом, создавая в высшей степени оригинальное творение. В интерьере кузницы (с датой "1798") сохранился близкий к полуготическому (как в кельтских ораториях) свод со слабо выраженным ребром и две ниши:

По-видимому, только в этой кузнице осталась подлинная дверь. В прочих кузницах довольно большой набор дверей на петлях - самого разного времени, от XIX века до конца XX-го.

Рядом с кузницами находится несколько торговых и складских помещений, когда-то стоявших вдоль съезда к Волге. В прошлом двух-, а теперь трехэтажное здание в прошлом - торговый дом с гостиницами, магазинами, трактиром "Саратов" ("Вена"), электростанцией и т.д. - кон. XIX в. (ул. Ленина, №1)

Бывшая палатка-кладовая (1 половина - середина XIX) близ Пятницкой церкви и в прошлом бывшая в комплексе с ее ансамблем:

И самое любопытное здесь здание того же времени - остаток большого торгового помещения типа гостиного двора, но без внутреннего каре, где прежде также размещались магазины. Сейчас от него осталась примерно половина, отчего здание кажется обрубленным (так и есть) и напоминает полуротонду. В действительности, ее западная часть (сохранилась восточная) была симметричной, так что в целом получался сильно вытянутый овал. С другой стороны улицы Ленина (Широкой) в пару ему стоял еще один такой же корпус, образовывавшей, как справедливо отмечает Александр Шитков, "парадный въезд в город со стороны переправы" (взято отсюда):

Деталь (окно и решетка):

Торговле так или иначе были подчинены все здания в этой части города, но, как и в восточной части Торговой площади, здесь в конце XVIII века сформировался и очень крупный усадебный комплекс. Он не был запланирован планом 1777 года и, как и усадьба Чернятиных-Веревкиных-Конских, фактически утвердил право самого богатого местного купечества оставаться на своих "вековечных" дворах даже в условиях регулярных городов. (Фото октбярь 2011 года):

Усадьба принадлежала купцам Филипповым. В существующем виде она уже была в начале XX в. (Открытка около 1909 гг., издание Ермакова)."Тверская губерния на открытках". Т. 1. Тверь, 2010 с. 582).

В ее основе - участок, центр которого занимал крупный, в семь осей дом с торговыми лавками в первом этаже.

Старая часть расширялась однотипными пристройками в 1 половине XIX в. В общем, получился протяженнейший корпус в двадцать три оси и с длинным рядом лавок в первом этаже, многочисленными складскими помещениями во дворе, каменным и деревянным жилыми флигелями. Все здание объединяет аркада торговых помещений с характерным ленточным рустом и длинный опоясывающий межэтажный карниз.

Старое ядро здания выделяется по окнам с наличниками-фартуками и более тщательно выполненным белокаменным карнизом:

Здесь по линии водостока хорошо заметен стык с пристройкой с западной стороны:

Из многочисленных дверей в лавки самого разного времени несколько - явно ранних (лучше сохранилась западная часть здания):

В строительстве обильно использован белый камень.

Уже у Прокудина-Горского видны многочисленные кладовые палатки и хозяйственные подсобные помещения разного времени вокруг этого здания. Они сохранились и сейчас, но находятся в руинированном состоянии:

Со стороны кремлевского холма усадьбу защищает монументальная белокаменная подпорная стенка:

Огромные склады, стены которых выложены из белого камня, появились, вероятно, в 1 половине XIX века к западу от усадьбы, у подножия городища. Сейчас они стоят без крыши, от интерьеров остались только поперечные стены:

Окно на юго-восточном фасаде:

Два флигеля - северо-западный (каменный) и юго-восточный (деревянный на каменном первом этаже) появились первый - в начале, а второй - в конце XIX века. Северный флигель (со скругленным углом, рядом с ним - кладовая палатка):

Юго-восточный флигель. Он по-прежнему жилой, но жильцы с редким упорством уничтожают в своем доме его главное украшение - богатые резные наличники в духе народной старицкой резьбы (наличники на окнах остались только с северной стороны):

С этой стороны находится въезд в усадьбу, с воротами и парадным входом в помещения второго этажа (из-за перепада рельефа лестница почти не требуется):

Над входом еще уцелел металлический зонт:

Усадьба Филипповых огромна. Когда-то в ней без стеснения размещался император Александр I. В настоящее время дом расселен (в нем были коммунальные квартиры) и заброшен. Стадии этого процесса можно увидеть в очень хорошем материале в этом живом журнале под названием "Старица. Конец одного дворика и одной мечты". Упомянутый дворик - один из внутренних дворов усадьбы Филипповых (в 2014 году проездные арки заколочены).

Степень запущенности лучшего и главного городского ансамбля Старицы - предельная. Далее начинается безвозвратный процесс руинирования, после которого восстанавливать будет уже нечего. В планах администрации, как официально сообщалось в 2014 году, привлечь инвесторов к созданию в усадьбе гостиницы и торговых помещений. Но пока до этого очень далеко.

Павел Иванов. Фото автора, март 2015 года, Владимира Полякова, ноябрь 2014 года.

| Метки: историческая_застройка классицизм кузницы торговые_ряды |

Для печати

К началу |

|

Координаты: 56.508636,34.929547

|

||