Древнее село на древнем рубеже Твери и Торжка, упоминаемое уже в документах конца XIV в. С XV в. во владении Троице-Сергиева монастыря. Крупное ямское село в XVI-XIX вв. В советское время в 1935-1956 гг. - районный центр. Ансамбль центральной части включает Казанскую церковь (ранее - Никольскую), несколько зданий и сооружений, оставшихся от районного центра, крестьянские дома XIX-XX вв. До 2010 года сохранялся флигель Путевого дворца (1782 г.)

Несмотря на значительные утраты, село сохраняет многие черты исторического поселения. Центр села заслуживает постановки на государственную охрану.

Рубеж Тверского княжества и Торжка (то есть новгородской земли) был очень важной в Средние века территорией. Новоторжское село Медное отошло Троице-Сергиеву монастырю уже в середине XV века, его бурная история прослеживается по вотчинному архиву, отложившемуся в Троице-Сергиевом монастыре, еще за полвека и более до этого. Расположение на тракте вызвали многочисленные упоминания о нем и рисунки путешественников (например, А. Мейерберга в 1661 году):

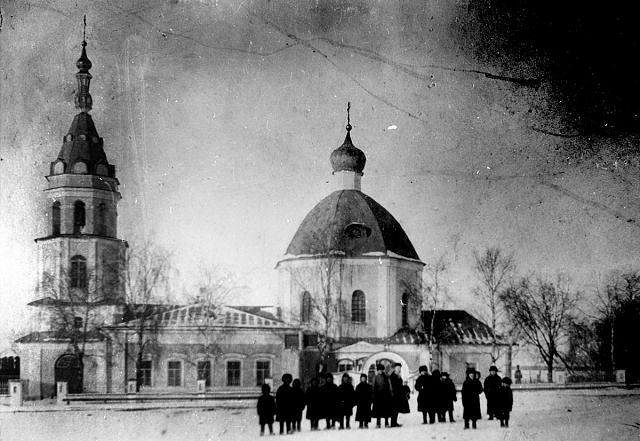

В середине XVIII века с секуляризацией монастырских земель Медное сохранило свое значение как крупный пункт на дороге из Петербурга в Москву. Каменный храм начал возводиться в 1761 году, еще до секуляризации, и его престолы - Казанской иконы Божией Матери, Николая Чудотворца и Сергия Радонежского - свидетельствуют о принадлежности поселения. Храм - низкий четверик с прямоугольной апсидой. В 2008 году - с советской обстройкой с северной стороны.

К 2015 году пристройки разбираются, ведется ремонт, начато строительство колокольни на основании разобранной в середине XX в.

Прежняя колокольня была сооружением сложным. Первоначальная колокольня была надстроена минимум два раза - в начале и в конце XIX века, в ходе реконструкций церкви. Теперь появится новая колокольня, примерно копирующая старую, известную по фотографиям. Взято отсюда:

В старой части это постройка несомненно новоторжского происхождения, из группы памятников, композиционно восходящих к церкви в Борзыни и собору Николо-Малицкого монастыря. Ее ближайший, но чуть-чуть более поздний аналог сохранился в Райке. Низкий четверик со ступенчатыми тромпами увенчан глухим восьмериком, большим по размеру, чем четверик.

Барочный декор большей частью сбит в ходе ремонтов XIX века. То, что можно видеть сейчас - результат консервации и зондажей 1980-х гг. (автор - Т. Родионова). Сохранились многообломные углы пилястр и частично - карнизы. Декор наличников сбит полностью.

В интерьере интересна перекрытая коробовым сводом апсида:

Четверик в 2008 году, до начала ремонта:

В 2015 году. Разобраны переборки, отделявшие восьмерик.

Восьмерик (2015 год). Обратим внимание на пробитые в боковых лотках окна-люкарны и заметные под поздней масляной живописью прориси (видимо имитация свода с кессонами), оставшиеся от росписей 1800 (?) года (живопись в храме, судя по документам, неоднократно ремонтировалась, но, вероятно, в XIX веке это были лишь обновления первоначальной живописи).

Роспись, которая еще видна в восьмерике, создана в 1920-х гг., незадолго до закрытия храма. Это чрезвычайно любопытная масляная живопись, созданная в легкой, почти эскизной манере. Осталось несколько композиций, достаточно хорошо сохранившихся, чтобы оценить ее в полной мере. Западная стена восьмерика:

Детали. Михаил Тверской:

"Вход в Иерусалим". Под этой живописью заметны следы более ранней живописной рамы в барочной стилистике:

В ряде композиций мастер достигает простейшими лаконичными мазками неожиданной внутренней силы, немыслимой для выхолощенной и чистой дореволюционной живописи. Фрагмент композиции "Покров" (царская чета - достаточно узнаваемый намек):

Жены-мироносицы (из "Жены-мироносицы у гроба"). Вообще, вся эта живопись - самый яркий памятник церковного приходского возрождения 1920-х гг. в Тверской губернии. К сожалению, неизвестны ни имя мастера (мастеров), ни обстоятельства ее появления.

Трапезная построена в 1850-х гг. на месте более ранней.

В интерьере сохранился прекрасный сомкнутый свод с профилированными ребрами. Опоры сдвинуты к стенам, открывая все пространство трапезной. Северный придел:

Храм уцелел в советское время не в последнюю очередь благодаря С.Я. Лемешеву, дававшему в этом здании (когда оно уже было клубом) концерты и встречавшемуся с земляками (певец родился в Князеве, по соседству). Об этом свидетельствовала памятная доска (сейчас перенесена):

Центр села сохранил множество домов, характерных для новоторжско-тверского пограничья (похожие сохранились во многих деревнях в окрестностях Медного и по трассе М-10). Например, дом №132 на центральной (Советской) улице. 1910-1920-е гг. Резьба мезонина с килевидным завершением фронтона и резьбой с полотенцами:

В некоторых домах на фронтоне присутствуют элементы, напоминающие формы деревянного модерна - они интересно сочетаются с традиционным наличником-полотенцем с "плечиками", покрытом тонкой пропильной резьбой (ул. Советская, 83):

Несколько десятков домов в селе представляют тип наличника с плоской "стрелой" на треугольном сандрике-очелье - элемент, характерный только для Медного (видимо, делал один местный мастер или группа мастеров). Простейший вариант такого окна:

Центр села - площадь возле церкви - украшен крупными деревянными домами (№119):

а также и каменными начала XX в., из них остался как минимум, один дом напротив храма (№89):

Но старейший дом находится не на центральной улице, а у моста через Тверцу в бывшей Козьмодемьяновской слободе (или просто Слободе) за Тверцой (в Средние века - вотчина тверского архиепископа, позже - казенная деревня), куда он перевезен еще в конце XIX века из центра Медного. Дом крестьян-ямщиков Лужиных (сейчас адрес его: Слобода, 27) - это крупный дом с постоялым двором. Фото 1970-х гг. Дом формально охраняется (выявленный памятник) как "Дом Лужина А.Д., где в 1917-1918 гг. размещалась большевистская «Коммуна»":

Фото 2008 года (примерно в этом же состоянии дом и в настоящее время). Время его постройки точно не определяется, но - не позднее середины XIX века.

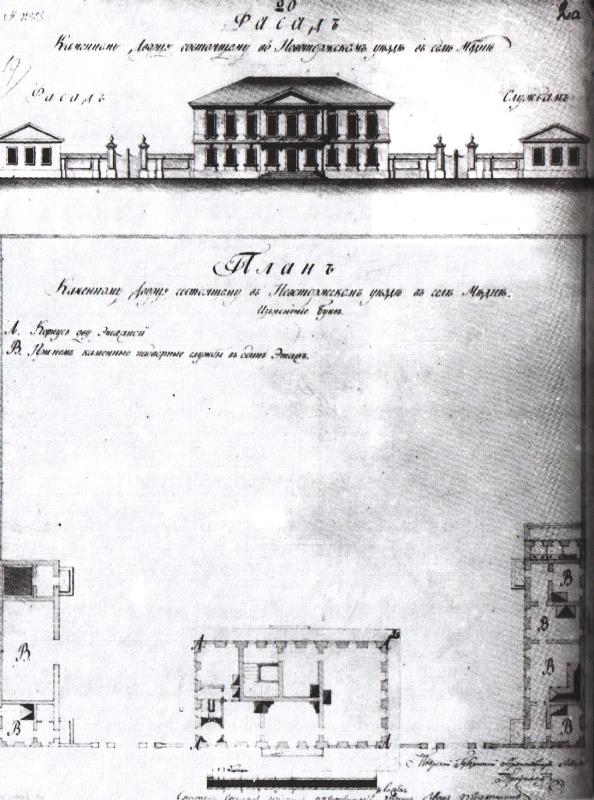

Ранний этап формирования центра Медного до недавнего времени можно было видеть еще на одном уникальном здании - Путевом дворце (довольно скоро переделанном под почтовую станцию). Здание в лучшие годы было аналогично путевым дворцам в Городне, Солнечной Горе, Черной Грязи, Вышнем Волочке и Выдропужске (утрачен) (чертеж РГИА из книги "Города Тверской области". Вып. 2., М., 2007, с. 151):

От дворца оставался восточный флигель (по отношению к опубликованному чертежу - левый), к которому в советское время была сделана крупная пристройка, сильно исказившая его облик. Фото 2008 года:

В начале 2010-х гг. флигель был полностью снесен. На его месте строится новое здание, предполагающее быть гостиницей - здание неплохое само по себе, но с историческим дворцом оно имеет мало общего:

Советская застройка Медного на удивление небогата, учитывая его статус как районного центра. Всего несколько малопредставительных зданий общественного назначения вдоль центральной улицы:

Центральная площадь села украшена традиционным оформлением - памятник Ленину и ограда, взятая с церковного погоста. Помимо решетки, взятой с церковного погоста в самом Медном, была использована кованая металлическая ограда погоста в селе Красное.

Памятью о недолгой - всего около трех дней в октябре 1941 года - оккупации села являются три братские могилы в селе и его окрестностях. В центре села на Советской улице на могиле остался памятник 1956 года - типовой монумент (группа со знаменем):

Вид этого же захоронения на фото 1966 года (памятник был развернут по-другому):

В последние годы Медное не избежало общей повальной моды на переделку старых домов с использованием пластика и современных отделочных материалов. И все же село сохраняет довольно много черт исторического очень большого села на старинном тракте. Однако центр и его самые важные в архитектурном и историческом отношении здания не охраняются. Выявленным памятником является "Село Медное, связанное с историей создания книги Радищева А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву»" - каким образом это охраняет его настоящие памятники, не ясно. Многие из них, вероятно, ожидает участь снесенного Путевого дворца

Павел Иванов. Фото автора. Октябрь 2008, май 2009, апрель 2015 года.

| Метки: барокко дворец Казанская наличники трасса_М-10 фрески церковь | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 56.930377,35.476423

|

||

.JPG)