Выдающийся памятник советской архитектуры Калинина, оформляющий исключительно важный в градостроительном отношении участок - древнейшую городскую территорию на стрелке Волги и Тьмаки. Один из примеров творческого переосмысления античного наследия в советской послевоенной архитектуре.

Стадион официально не является памятником и даже не вошел в посвященный Твери том "Свода памятников" архитектуры и монументального искусства России. В последние годы на его территории появились новые здания, ведется реконструкция берегов, имеющая как положительные стороны (удаление излишней зелени) так и отрицательные стороны, поскольку ведется без утвержденного проекта и без архитектурного надзора.

Историческая территория на устье Тьмаки неоднократно радикально изменяла свой облик. До середины XVIII века здесь находились дворы архиерейских служителей и огороды, вследствие чего древнейший храм "Николы на городу" стал именоваться в XVIII веке "в Капустниках". После великого пожара 1763 года эта площадь, хотя и не пострадала от огня, претерпела ряд реконструкций, лишилась застройки, а в начале XIX века, после срытия городских валов, стала войсковым плацем. В этом качестве она просуществовала до начала XX века и такой она оказалась запечатлена фотографами. И.А. Тачалов. Около 1910 года ("Тверь - щедротами Екатерины II". Тверь, 2013, с. 50):

Все пространство к северу от коммерческого женского училища еще пусто и его оживляет только вертикаль церкви Николы "на Плацу" или "в Капустниках" (1754). Этот храм, один из важнейших в городской панораме Твери, был окончательно снесен в 1955 году. Он еще попал на немецкую аэрофотосъемку и многочисленные фотографии, сделанные вскоре после освобождения Калинина. Именно он хорошо заметен на фотографии Бориса Вдовенко, сделанной в декабре 1941 года. Храм Николы в Капустниках виден на фоне рухнувшей от взрыва фермы Старого моста (храм уже без купола). Правее заметна церковь Николы на Зверинце, на месте которой с 1970 года стоит обелиск Победы.

Для точного определения места храма (ни одного следа его на поверхности земли не сохранилось) воспользуется сопоставленными в едином масштабе картами в Retromap.ru. Вид этого места, согласно немецкой аэрофотосъемке 1942-1943 гг. Стрелкой отмечен интересующий нас объект:

Это же место на скрине спутниковой Яндекс-карты:

И, таким образом, место старого храма определяется очень точно. Знаменитое фото С.М. Прокудина-Горского (около 1911 года). Архитектурные формы этого храма очень точно были воспроизведены в совершенно не тверском храме - в селе Шитовичах Вышневолоцкого района (правда, там декор XVIII века был впоследствии почти весь сбит). Тверская церковь до конца своего существования сохраняла пышные барочные наличники 1750-х гг.

Фото практически с этого же места, октябрь 2015 года:

Храм Николы в Капустниках, часто попадавший на общие планы городских панорам, редко и мало фотографировался в отдельности. Пример такого фото (из коллекции А.Н. Семенова), скорее всего, перед нами увеличенный фрагмент более общей фотографии:

Этот снимок почти точно укладывается в более общий кадр - вид обелиска Победы от сквера у памятника И.А. Крылову (исторический снимок может быть умещен в выделенную желтым рамку):

Мы видим, что место храма не было занято какими-либо постройками, а новый архитектурный ансамбль сложился с учетом возможного сохранения этой важнейшей городской вертикали, снос которой уже в 1970-1980-х гг. был признан крупной градостроительной ошибкой, обеднившей панораму центра Твери. Постройки стадиона (появившиеся в 1950-х гг.) стали попыткой сначала вписать историческое здание в новый ансамбль, а когда это не удалось (по идеологическим соображениям), создать новую доминанту в стороне от старой.

Место, которое занял нынешний стадион "Химик", в начале XX века уже активно использовалось под общественные мероприятия. И хотя после 1910 года официально существовал запрет на устройство на бывшем плацу балаганов и шатров, эта территория все более приобретала функции спортивной площадки. В 1920-1930-х гг. военное ведомство, унаследовавшее от прежней власти плац, устроило на нем стадион с грунтовым покрытием, получивший перед войной название "Динамо". От этого времени на нынешнем "Химике" осталось только футбольное поле.

В 1940-х гг. существовал интересный вариант реконструкции центра Твери, предложенный руководившим восстановление Калинина в 1944-1945 гг. Н.Я. Колли, который считал (уже в 1940-х гг.) снос Спасо-Преображенского собора крупной ошибкой. Его проект (в соавторстве) предполагал восстановление утраченной городской доминанты примерно на месте площадки перед стадионом, с включением в новое здание объема бывшего Коммерческого училища (школы) и разбивкой парка до устья Тьмаки. Проект, интересный сам по себе, не был осуществлен и, вероятно, всерьез не рассматривался. (Из "Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Т. 1. М., 2002. С. 149):

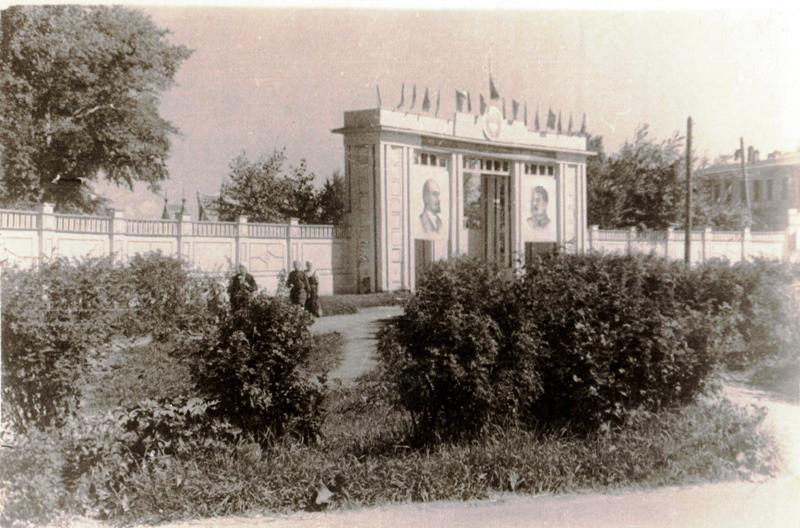

Некоторые фото стадиона "Динамо". Входная группа располагалась на том же самом месте, где сейчас вход в "Химик":

Реальная реконструкция, начатая в конце 1940-х - начале 1950-х гг., оставляла школу и стадион на прежних местах. При этом стадион реконструировался в два этапа. К 1952 году было закончено строительство главной (гостевой) трибуны, ограды и, вероятно, фасада со стороны Волги. Эта часть стадиона относится к замечательным образцам советской архитектуры, прямо обращавшейся к античному наследию. Два фасада - северный и западный - решены как цитаты классических памятников римской античной архитектуры.

Северный фасад, обращенный к Волге, а на поле выходящий небольшим балконом и табло, решен как классическая римская трехпролетная арка (с ориентацией на арку Константина (IV в.н.э), но от оригинала здесь только общие пропорции) . Отметим безукоризненный рисунок и хорошо выполненные детали.

Ограда и боковые ризалиты, несмотря на многочисленные переделки и утраты, сохранили хорошую кладку. К сожалению, из-за выбора материала (силикатного кирпича) вся работа каменщиков оказалась недолговечной. Ризалит:

Ограда (примечательно, что главные детали - карнизы, арки, пилястры, замки - были выложены в кирпиче):

Штукатурная отделка коснулась только рустовки:

Из двух симметричных ризалитов по сторонам северного прясла ограды уцелел только северо-западный. Северо-восточный обрушился в 1990-х гг. и не восстановлен (сложена глухая стенка):

Лучший и главный образец советской архитектуры здесь - главная или гостевая трибуна. Построенная, судя по фотографиям в областной газете "Пролетарская правда", в 1952 году, она ориентируется на такой римский памятник как арка императора Адриана в Афинах (II в. н.э.), но, как и в случае с северным входом, творчески перерабатывает римское наследие:

После утраты Доски Почета на площади Гагарина в Твери в 2014 году, это сооружение остается лучшим образцом классического здания в Твери, построенного в советское время. Причем здесь оба фасада решены по-разному, но оба - совершенны. Западный фасад:

Угловой выступ колоннады (съемка в разное время суток):

Фронтон. На фоне этого безукоризненного антика отметим чудесные коринфские капители, в которые вплетена буква "Д" - эмблема спортивного общества "Динамо", которому принадлежал этот стадион:

Обращенный на поле восточный фасад решен как открытая лоджия с колоннадой.

Колоннада и фронтон с кессонированным потолком заставляет вспомнить несчастные погибшие памятники Пальмиры.

Как и почти все памятники сталинского классицизма, ансамбль стадиона не был достроен в едином стиле. Около 1957 года состоялось передача недостроенного стадиона в ведомство комбината "Химволокно" и достраивался комплекс (до 1959 года) уже как "Химик". Перемены совпали со сносом храма Николая чудотворца (1955 год) и сменой концепции всего облика стадиона. Во второй половине 1950-х годов появились южный вход, уже очень простой, функциональный, хотя еще несущий следы классической архитектуры:

и здание крытого зала (баскетбольного корта). Здание построено в 1956-1957 году по одному из типовых проектов.

Но и этому зданию нельзя отказать в хорошей архитектуре и монументальности. Поставленное как замена уничтоженному храму, оно по своим качествам отдаленно цитирует Биржу Тома де Томона на Васильевском острове. Стоящее также на стрелке двух рек, оно удачно вписалось в ландшафт и сложившуюся историческую застройку.

В деталях его видна та же классика, но уже в русской и советской обработке:

Таким образом, к 1960-м гг. ансамбль стадиона был завершен. К сожалению, 1990-е гг. стали периодом его запустения. В настоящее время, хотя худшие времена позади, отношение пользователей к великолепному классическому наследию далеки от желаемого. Хуже всего то, что построенные в 1980-е и 2014 гг. новые здания, хотя и не стали новыми доминантами, зрительно раздробили ансамбль, не добавив в него ни одной интересной черты:

Начавшаяся в сентябре-октябре 2015 года реконструкция территории вокруг стадиона ведется без проекта и без четкого понимания, что за ансамбль она затрагивает. В данном случае нужно признать: как ни соблазнительно попытаться воссоздать какие-то элементы городского кремля (как туристический объект), неизбежно пострадает восприятие стрелки Волги и Тьмаки как великолепного ансамбля в стиле неоклассики, одной из визитных карточек Твери. Можно было бы приветствовать лишь воссоздание церкви Николы в Капустниках - ее место в ансамбле зарезервировано в 1950-х гг. и до сих пор ничем не занято. Но в современных условиях такое воссоздание едва ли возможно.

Павел Иванов. Фото автора, октябрь 2014, июль 2015, октябрь 2015.

| Метки: разрушенная_церковь советская_архитектура ул._Советская_в_Твери |

Для печати

К началу |

|

Координаты: 56.863249,35.897113

|

||