Вторая по размеру и по значению вышневолоцкая текстильная фабрика, незаурядный памятник промышленной архитектуры 2 половины XIX и первой половины XX вв. Включает постройки разных периодов, разбросанные по значительной площади, составлявшей когда-то единую территорию - производственные, складские, общественные, жилые здания, а также парк. Несмотря на утраты и диссонирующие советские сооружения, в целом имеет до сих пор редкую сохранность.

Предприятие остановлено, большая часть построек находится в плохом состоянии и, очевидно, в недалеком будущем, погибнет. Статус выявленного памятника имеет главное здание фабрики, региональную категорию охраны имеют только отдельные постройки.

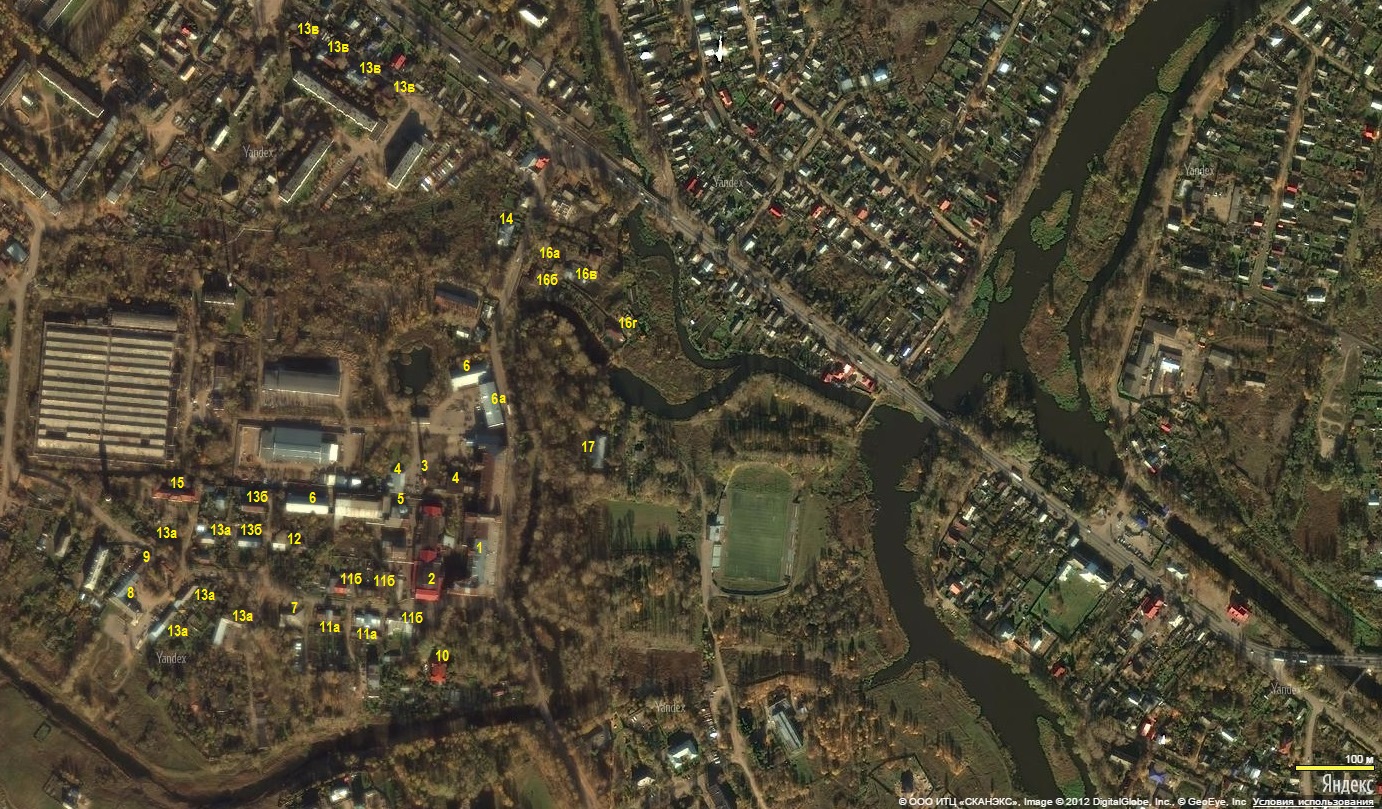

Представить сооружения этого любопытного фабричного комплекса можно по следующей схеме. (скрин с Яндекс-карты)

Где отмечены: 1- главный фабричный корпус, 2- механический завод, 3- дымовая труба, 4- механические мастерские, 5- сушилка, 6- склады (хлопковые амбары), 7- плотницкая мастерская, 8- пожарное депо, 9- конюшня, 10- дом Прохоровых, 11- дома для специалистов деревянные двух типов, 12- кирпичный дом для специалистов (?), 13- дома для рабочих трех типов, 14- старое здание училища, 15- здание училища 1940 года, 16- больничный городок, где а- больница, б- дом главного врача, в- дом фельдшера, г- инфекционное отделение, 17- парк и профилакторий. Любопытно сравнить этот скрин с фрагментом немецкого снимка воздушной разведки, 1942-1943 гг., (оригинал здесь). Видно, что немцы прекрасно знали, что и как расположено на этом предприятии. Как цель для бомбежек указана производственная зона, и, видимо, силовая станция (1,3), механический завод (2), склады (4,5,6). Бомбежка жилого фонда не планировалась.

Главная часть комплекса фабрики - производственный корпус, одно из самых больших аналогичных сооружений в Тверской области, вполне сравнимый с постройками тверских мануфактур, а по размеру - и превосходящий их. Южная часть корпуса старше и была изначально трехэтажной. Корпус расширен в 1896-1898 гг., и тогда же надстроен четвертым этажом, впрочем, при взгляде на фасад эта реконструкция почти не заметна.

Декор здания скромный и состоит из поясков межэтажных поребриков и тонких карнизов, а венчающий карниз имеет развитый декор городком, повторяющийся на многих фабричных сооружениях, придавая им стилистическое единство.

Важную роль в оформлении фасадов играют наружные лестницы и балконы - с ажурными металлическими кронштейнами

Сохранилась также первоначальная кровля с решеткой-парапетом

а главную роль вертикальной доминанты выполняет технологическая башня, решенная в виде средокрестия или кампанилы европейских соборов поздней романики или кирпичной готики. Два верхних уменьшенных яруса появились уже в 1900-х гг.

В интерьерах сохранились подлинные перекрытия двух типов. Частично сохранились сводчатые перекрытия по балкам (например, в проходной под технологической башней), усиленные чугунными колоннами

Но основная часть перекрытий - бетонные на чугунных колоннах, относятся к рубежу XIX-XX вв., времени реконструкции корпуса после пожара 1898 года. Есть своя красота в их мерном и четком ритме, хорошо найденных пропорциях, придающих великолепие внутренним помещениям даже в запустении.

Вид с западной стороны на пристройку 1896 года.

с юго-западной стороны к главному корпусу в 1900 году пристроено здание механических мастерских (механический завод) - это несколько разновеликих объемов. Вид с севера (со двора)

на переднем плане, видимо, кузница

и вид с юга - от проходной:

Еще один корпус мастерских - плотницких - выстроен в том же году, но в отдалении от главного производственного корпуса. Стилистически он явно принадлежит той же руке, что и механические мастерские - архитектора фабрики, инженера-технолога Михаила Ахумова. Мастерские состояли из двух объемов, но вторая, деревянная их часть не сохранилась

Мотив рустованной арки повторяется и здесь, и в других зданиях:

В том же 1900 году Ахумов спроектировал также здание пожарного депо:

и конюшен

им же разработаны проекты не сохранившихся кирпичных ворот и складских помещений (амбаров). Их, в разной степени сохранности, сейчас имеется три. К северу от производственного корпуса:

склад к западу от производственного корпуса, в линии улицы домов для рабочих

По версии авторов статьи о фабрике в "Своде памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская область". Т.3. М., 2013. С. 546, еще один склад - это ныне перестроенный в торговый центр, а до того бывший клубом и столовой корпус, надстроенный при переделке вторым этажом. Сложно заключить, так ли это, кроме того, вызывает вопрос дата в Своде - 1920-е гг.

Здание похожей стилистики, имевшее производственное назначение, построенное не ранее конца 1940-х гг. (его еще нет на немецком снимке) находится в западной стороне фабричного двора

еще одной доминантой комплекса является дымовая труба, построенная в 1880-х годах.

Стилистически это постройка того же круга, что и складские и производственные корпуса. На грани, обращенной к фабрике, можно видеть следы выложенной кирпичом надписи "КП с 1880". (Кузьма Прохоров). К сожалению, требуется точно "поймать" косой свет, чтобы буквы были видны. Дата - чуть выше нижнего на фото карниза (второе фото - из т. 3 "Свода памятников..." С. 545):

Под трубой сохранились небольшое здание сушилки

и очень сильно переделанное при перестройке сначала под гараж, а ныне под автосервис помещение мастерской. В 2001 году (из т. 3 "Свода памятников..." С. 545):

И в 2016-м:

Двор фабрики "Пролетарский Авангард" отличается большим количеством деревянных жилых домов всех периодов существования фабрики, позволяющих в настоящее время хорошо представить, какое жилье предлагалось различным категориям работников в разное время. Старейшими являются дома для служащих (их было три, но сохранилось два - ныне №№16 и 17). Оба они построены до 1882 года:

Оба дома сохранились с утратами, а кроме того, можно видеть, что наличники не были изначальной частью этих построек, появившись на №16 около рубежа XIX-XX вв. Изначальный декор состоял только из мелкого резного сухарика на карнизах и простых рамочных наличников:

Еще один тип домов для служащих представлен домами №№14,15 и 18 и изначально это, видимо, вариант деревянный казармы для рабочих, но с иной системой планировки - более комфортабельной. Вероятно, изначально это дома для служащих рангом пониже, чем квартиры в домах №№16 и 17.

Дифференциацию их понять сейчас не просто. Точно такие же дома сохранились чуть дальше по этой улице, но они на плане 1900 года, приведенном в "Своде памятников", обозначены уже как дома для рабочих. Весь "служащий" сектор имеет следующий вид. Влево - №18, за ним №14, справа - №17, за ним №16 и №15:

На месте одного из домов для служащих, возможно, того, который был единственный в 1882 году двухэтажный, построена в начале XX в. единственная тут каменная двухэтажная казарма - скорее, дом, чем казарма - по адресу "двор фабрики Пролетарский Авангард №21" (на нашем плане - №12):

Дома для рабочих изначально были трех типов, и их было изначально 9. Безусловно, к этому типу относятся сохранившиеся по сей день №№27, 28, 29. Это длинные, с множеством входов одноэтажные, но основательно рубленые постройки. №29 (на фото слева, большая часть его длинного объема не видна), справа часть №28:

№28 (во двор у него выходит такой же длины еще один объем, придающий дому г-образную форму - но таким он был изначально):

№27 - самый простой и аккуратный из них:

Для своего времени (1880-е гг.) это было очень комфортабельное, даже роскошное жилье для рабочих, сравнимое лишь с Новоморозовской слободой в Твери, но и та появилась лишь десятью годами позже. Это маленькие квартирки для семейных. Понятно, что селили сюда плотно. Обратим внимание на количество ретирад, дающее представление, сколько людей могло находиться здесь одновременно (№27):

Сейчас, понятно, такой плотности давно нет, но и дома, увы, давно обветшали. К описанному же типу, но отличаясь от него кровлей и более основательными фундаментами, относится дом №22 (вероятно, он переделан в советские годы). По планировке это здание - коридорного типа, по сути - общежитие для холостых рабочих. Ретирады в конце коридора.

И напротив него - двухэтажный дом такого же барачного типа (№23). Он также сильно переделан в советское время. Мощение этой внутренней улицы фабричного двора уже советское.

В советские годы появились уже в 1920-1930-х гг. несколько упрощенных аналогов этого последнего дома. Вообще же западная и северо-западная часть фабричного двора представляет собой полный ассортимент советской жилой архитектуры от бараков до пятиэтажек - всех стилей и времен от 1920-х до 1980-х гг. Хотя художественной ценности советские постройки не имеют, своеобразная историческая ценность у них есть.

В западной части старой фабричной территории находится и самое крупное общественное здание советского времени - училище (двор фабрики Пролетарский Авангард, №26а). Оно построено во второй половине 1930-х годов и представляет собой яркий образец советской неоклассической архитектуры довоенного периода, еще достаточно скупой на внешнюю отделку, но уже строгой в выборе форм:

Освоение расширившейся к 1900-м гг. на северо-запад фабричной территории началось с постройки здесь, в "новой", части жилой зоны, деревянных же домов для рабочих (на нашей схеме - 13в). Они построены перед самой революцией в формах, как принято говорить, "рационального модерна", представляя последний дореволюционный тип здешнего фабричного жилья. Это очень аккуратные и изящные дома, №№35, 36, 37, 38 и 39. Цельную группу представляют четыре последних. Они выходят к шоссе (точнее - к несохранившейся ограде фабричной территории) задними фасадами.

А во двор фабрики - сейчас по сути во дворы пятиэтажек - обращены их парадные фасады, украшенные пропильной резьбой:

Заметим, что перед нами - одни из самых крупных деревянных домов, вообще сохранившихся в Тверской области (в 14 осей по фасаду!):

Детали фасадной резьбы:

Дома прочные и вполне пригодные для жилья. К сожалению, как везде, красота резьбы и, вообще, жилища мало беспокоит самих жильцов. Ноябрь 2015 года - ставят пластиковые окна.

Однако самым знаменитым зданием являются не они, а дом, имеющий адрес "двор фабрики Пролетарский Авангард, 31" и называемый "Дом Прохоровых". Это дом построен для приезда хозяев, он построен вместе с фабрикой в 1880 году и тогда же украшен деревянной резьбой.

Постройка совершенно уникальная, так как декор его - авторский и не имеющий аналогов. Однако именно подобные роскошные дома и вызвали к жизни бурный расцвет пропильной резьбы в конце XIX-XX вв. Рассматривать его можно долго. Нижний этаж (фрагмент):

Детали резьбы на пилястре и наличнике:

Второй этаж с исключительно богато украшенным карнизом:

К сожалению дом, хотя и является памятником с региональной категорией охраны, страдает от грубых вмешательств жильцов (в нем квартиры и давно уже нет былой роскоши) - новые пластиковые окна крайне отрицательно сказываются на его облике. Часть окон с менее заметной, юго-восточной стороны уже заменена, причем с искажением облика здания. Март 2016 года.

Перед домом был разбит небольшой парк. Сквером это место является и сейчас, хотя старых деревьев нет. Из достопримечательностей отметим мозаичное панно с изображением выступающего В.И. Ленина, позднее, но, очевидно, очень достойного художественного уровня. Замечательно, что оно еще и очень целое и не пострадавшее пока от вандалов.

Еще один крупный общественный комплекс фабричного двора (состоящий, как здание фабрики и дом Прохоровых на охране) - больница в его северо-восточной части. Она построена по проектам, видимо, того же М.А. Ахумова около 1900 года. В действительности, здесь два изначально похожих по архитектуре комплекса - училища и больницы. В 2010-х гг. училище и его сторожка (двор фабрики Пролетарский Авангард №№1 и 2), потеряли свой исторический облик, будучи полностью зашиты в сайдинг.

Больница, несмотря на охранный статус, погибает быстрее всех прочих исторических построек фабрики. Само ее здание почти уничтожено. Таким оно было в 1976 году (из "Свода памятников...", с. 550):

С этого же ракурса - март 2016 года:

Наличники содраны, крыши нет, здание обречено (при этом продолжая состоять на региональной охране)

Лучше сохранилась его каменная кухня (это жилой дом):

Неузнаваемо переделан дом фельдшера (полностью зашит в сайдинг):

И только дом главного врача являет собой тот вид, который он имел сто лет назад без значительных переделок (за вычетом буквально год назад переделанных окон в центральной части).

Тип его наличника и карниза был общим для всех деревянных зданий в училищном и больничном комплексам. Это авторский рисунок архитектора:

Отдельно от основного корпуса больницы и жилых домов был построен и кирпичный "заразный барак" - инфекционное отделение. Одно из самых красивых зданий не только этого комплекса, но и всей фабрики, построено по проекту Ахумова около 1900-1905 гг. Его вид до 2010-х гг.

Здание сильно перестроено и много потеряло в облике (это жилой дом):

В целом, территория фабрики представляет собой полуостров Шлины, Цны и Тоболки, но внутри этой территории есть еще небольшой остров в "мысовой" части, образованный устроенным в 1880-х гг. каналом. Иногда сюда мог заводиться сплавной лес, отчего появлялись ракурсы, подобные запечатленному на снимке начала XX века (обратим внимание на вторую башню - водонапорную имевшую и противопожарное значение, ибо после грандиозного пожара 1898 года к безопасности от пожаров относились особенно серьезно).

Вид с этого же ракурса в 2016 году.

Остров изначально имел значение небольшой общественной зоны отдыха. В довоенное время здесь уже появилось двухэтажное здание, сейчас занимаемое спортивным клубом, но изначально бывшее, очевидно, профилакторием.

К западу от него опять-таки еще до войны расположились стадионы - простейшие грунтовые площадки. В общем, таковыми они и остаются. Но небольшая площадь перед каналом у фасада производственного корпуса после войны была обустроена как парк. Здесь имелся памятник Ленину (от него уцелел только пьедестал)

и две (?) парковые скульптуры в северной части парка. Одна из них сохранилась - фигура девушки. Но какой предмет она держит, сейчас сказать уже затруднительно.

Даже очень беглый обзор памятников фабрики Прохоровых ("Пролетарский Авангард") показывает, насколько плотно отразилась история русской промышленной и жилой архитектуры России XIX-XX столетий в этой части Вышнего Волочка. Главной проблемой этой территории является фактическая гибель предприятия и принадлежность его зданий самым разным организациям и частным лицам. При этом, как ни странно, охранный статус не только не защищает какие-либо из них, но наоборот, именно статусные памятники находятся в наихудшем - часто руинированном состоянии. Отдаленность всего комплекса от центра Вышнего Волочка дополнительно не способствует известности его памятников и хотя бы какой-то их охране.

Павел Иванов. Фото автора. Ноябрь 2015, март 2016 года.

| Метки: башня больница казарма наличники парк советская_архитектура училище фабрика эклектика |

Для печати

К началу |

|

Координаты: 57.590508,34.525350

|

||