Одно из крупнейших не-городских поселений старой Тверской губернии, имевшее в XVIII-XX вв. статус посада. В основе его лежит посад древнего тверского города (по-видимому, Холма, наследственной вотчины князей Холмских), городские валы которого до настоящего времени играют заметную роль в панораме поселка. В 1929-1960 годах поселок имел статус районного центра и иногда именовался городом. Катастрофические последствия для его исторической засторойки имела Вторая Мировая война, во время боев было уничтожено более трех четвертей поселка. Существенными были послевоенные потери.

В настоящее время единичные чудом сохранившиеся памятники былой монументальной застройки посада, забрасываются и быстро уничтожаются. При сохранении нынешней тенденции урон исторической застройке посада в 2010-х гг. может быть сопоставим с военным.

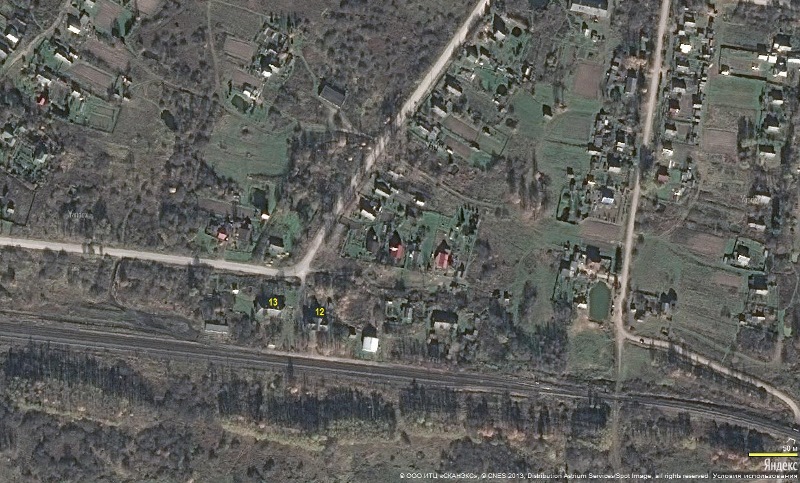

Уцелевшие достопримечательности Погорелого Городища лучше всего представить по скрину с Яндекс-карты:

Планировка исторической части посада (она показана здесь вся) сохранилась неплохо. Здесь находятся главные интересные объекты. Цифрами отмечены: 1- городище, 2- Ильинская церковь, 3- деревянные и каменные купеческие дома с лавками на главной улице (Новой, ныне Советской), 4- дом Морозовых (ныне музей), 5- больница, 6- электростанция или пожарное депо, 7- амбары, 8- начальное училище, 9- деревянные посадские дома на улице Конной (ныне Первомайской), 10- дом культуры,11- послевоенные дома для советской номенклатуры времен районного центра, 11-а - первые построенные в 1940-х гг. дома. Кроме того, отдельную небольшую группу достопримечательностей составляет железнодорожная станция, где цифрой 12 обозначен вокзал, а цифрой 13 - казарма.:

Старый городской вал в Погорелом Городище - монументальное и до сих пор впечатляющее средневековое сооружение, одно из самых больших зримых проявлений градостроительной деятельности времен Тверского княжества. Городище очень большое (не уступает по размеру Старому городищу в Старице) и ярко свидетельствует о былом значении города - только летописный Холм может соответствовать столь мощному и крупному замку. Валы городища:

В крепости имелось, видимо, три башни, а проезд с захабом (предмостным валом) был там, где и теперь находится въезд на городище (въезд, 2012 год):

После того, как дальний предок поэта А.С. Пушкина Гаврила Пушкин сжег деревянные стены крепости в 1617 году (по договору с поляками), крепость как боевая единица не использовалась вплоть до 1941 года. Лишь немцы превратили городище в один из оплотов своего предмостного укрепления на рубеже Держи и Синей, где остановили советское контрнаступление под Москвой в январе 1942 года. Всю первую половину 1942 года шли бои, а немцы усиливали и совершенствовали свои позиции в Погорелом. Сохранилось до наших дней, прямо в линии древних стен Холма несколько немецких бетонных колпаков. Образец такого сооружения, вытащенного из земли, можно видеть у музея:

Городище долгое время было безлесным, лишь на кладбище и за ним росли отдельные старинные деревья. Такой, близкий к древнему, вид оно имеет на фотографии 1960-х гг. из фондов Погорельского музея. Это вид на валы с севера:

К сожалению, сейчас городище и пойма Держи сильно заросли, а все пространство его занимает кладбище. Вид городища с юго-востока.

Часть территории кладбища - древняя, оно возникла вокруг городского собора (Благовещенского), который в историческое время сменила часовня (последняя по времени ее постройка была каменной, построена в 1881-1883 и освящена в честь святого Алексанра Невского). Место ее:

Крайне неприятно, что в начале 2010-х гг. была ограждена часть территории памятника археологии, и на древнем рву появились уродливое коттеджное строение и аляповатая кирпичная беседка:

Еще в XIX веке в Погорелом помнили и отмечали часовнями-столбовками места приходских церквей древнего посада. Их, вместе с собором, было шесть, но только одна - Ильинская - возродилась после разорения Смутного времени. Замечательно, что именно этот храм уцелел до настоящего времени. Историческая фотография из фондов музея.

Ильинский храм был построен в 1819-1837 гг., очевидно, по сильно упрощенному проекту Н. Легранда. Храм имел придел святителя Николая в память о древней церкви на Торгу, на месте которой он был построен. Древний деревянный Ильинский храм находился несколько западнее. В память о Никольском храме за апсидой Ильинской церкви была построена часовня в честь святителя Николая. После военных и послевоенных разрушений храм имел такой вид (фото Ильи Смирнова с сайта "Соборы. ру".). Фотография любопытна тем, что отражает еще советское использование здания. В церкви был кинотеатр, а под снесенной колокольней в ее первом ярусе устроена кинобудка. Здание было передано как раз около 2007 года, тогда и появился маленький куполок.

На фотографиях 2012 года видно, что основная часть храма и трапезной сохранились без существенных перестроек XIX-XX вв., лишь пристройка к притвору заметно выделяется своей округлой формой (она несимметричная, только с южной стороны):

От сводов после всех разорений уцелела только конха апсиды:

Таким был храм, когда с него сняли все напластования штукатурки. Стало видно, как любопытно была решена наружная декорация холодной части храма (на фото ниже). Это был рустованный четверик, а окна слева и справа от боковых дверей были устроены в своеобразных плоских ризалитах.

Выше шел карниз, а выше карниза вся часть под широким термальным и двумя обычными окнами была слегка выделена на фасаде по сравнению с углами четверика. Все вместе было весьма изящно и оригинально.

В начале 2010-х гг. начались грандиозные и не согласованные ни с кем работы по воссозданию храма в прежнем виде. До поры до времени небольшие огрехи в пропорциях воссоздаваемых объемов были сравнительно мало заметны. Купол вышел немного низковат, термальное окно маловато, но это в глаза еще не бросалось.

В трапезной были установлены столбы под своды:

Откровенная халтура и катастрофа началась, когда приступили к строительству колокольни и перекрытию трапезной. Последняя перекрыта сейчас немыслимой - полукруглой - кровлей, резко нарушающей и без того не идеальные пропорции восстановленного здания:

При штукатурке несложную игру рустованных частей и ризалитов современные "мастера" оказались не в состоянии даже понять. Руст в итоге напрочь исчез с фасадов, которые утратили всякую осмысленность, превратившись в кашу из геометрических линий карнизов, фронтонов и ложных окон. Вскоре последние остатки подлинной стены (трапезная) должны будут исчезнуть под штукатуркой.

Но "предел" этого "восстановления" - новая колокольня. Будто зубами выгрызенные отметины на углах - это воспоминания о рустованных углах оригинала. Не говорим уже, что ярус звона не имеет с оригиналом ничего общего, а общая композиция получилась откровенно бредовой.

Но и у этого "чуда" есть свой апофеоз. Это - попытка сложить крестовый свод под ярусом звона, то, что до революции было самым обыденным делом. Здесь же восстановители пошли по пути древних греков или индейцев Центральной и Южной Америки, еще не знавших правильного свода - сложив свод методом постепенным выпуска кирпичей. Как это будет стоять, неизвестно. Обратим внимание на неряшливо и криво сложенную арку под ним:

"Воссоздание" Ильинской церкви, хотя и не угробило этот памятник (после военных потерь тут мало что можно было испортить) показало, насколько низко пало ремесло каменщиков в наши дни. В числе всех храмов Тверской области этот может получить звание самой нелепой реставрации. На этом фоне не удивляют утраченные (заделанные) немецкие бойницы в фундаменте - в принципе, тоже памятник истории, подлинной истории войны.

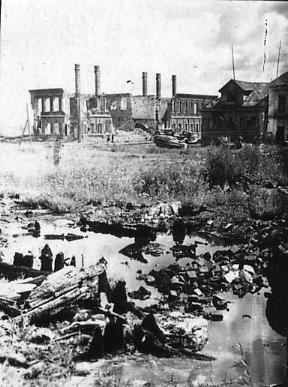

То, что церковь вообще уцелела в этой части поселка - на немецкой передовой, куда обрушились тонны смертоносного металла 4 августа 1942 года, в день начала Погорело-Городищенской (Ржевско-Сычевской) операции, удивительно. Вот, что представляла собой эта часть поселка после боев (Дмитрий Чернов, ТАСС, с сайта Российского государственного архива кинофотодокументов):

То, что было южнее и немного восточнее, уцелело лучше. Здесь с 1788 по 1808 год сооружалась Богоявленская церковь, на новом месте, но, тем не менее, это новое место стало центром посада в XVIII-XIX вв. Ее фото из фондов музея:

Церковь стояла на небольшой площади, окруженная представительными, в большинстве каменными, зданиями. Здесь же, на этой площади, располагались райком и райисполком. Эта площадь сравнительно меньше была задействована немцами под оборонительные постройки, но урон она также понесла (фото из фондов музея). Отметим, что это две фотографии, составленные, скорее всего, правильно, но не в масштабе. Верх с Богоявленской церкви был снят еще до войны. Церковь фиксируется на планах поселка до середины 1950-х гг.

Вот вторая половина фотографии - на ней виден клочок фасада "общественного дома", постройки 1900-х гг., (его чертеж приводится в "Своде памятников архитектуры и монументального искусства". Т. 4.) Здание было разобрано вместе с деревянным домом за Богоявленской церковью (в последнем был до конца 1950-х гг. магазин).

Видно, что Советская улица, хотя и подверглась разрушительному опустошению, все-таки была разбита не до основания. Увы, перед концом района этот уголок старого посада снесли и здесь был построен новый дом для районной номенклатуры (№17) (перед ним - место Богоявленской церкви):

Крайнее слева на предыдущем военном фото здание - это, по-видимому, Погорельская Дума, она же позже райисполком и райком. Сильно пострадавшее здание не восстановили, оно было снесено уже в 1950-х гг., но райсовет и райком находились здесь же, в новых деревянных домах (все - не сохранились). Здание думы на фото Д. Чернова:

Уцелел лишь дом с мезонином в правой половине вышеприведенного снимка. Он переделан после войны (перерублены окна), но и сейчас узнается (Советская, 16):

Стоящий за ним каменный дом с лавкой - характерный для застройки таких небольших городков купеческий дом начала XX века в стиле классицизирующей эклектики (Советская, 14):

Оба дома заброшены и, видимо, обречены. В несколько лучшем положении еще одна подобная пара по соседству - Советская 10-12. Это почта и магазины.

Уцелел (совершенно чудом) и еще один дом на бывшей Богоявленской площади - полукаменный дом Морозовых. Это наиболее интересный памятник дореволюционной купеческой архитектуры Погорелого Городища. Дом с лавкой, его декор сохранил наличники, характерные для ржевско-зубцовского региона, подобные дома еще встречаются в самом Зубцове, а здесь он - последний.

В доме (точнее - в бывшей лавке на первом этаже) расположен музей, а после войны находился райсовет. Проблем у здания много и главная - в муниципальной собственности его первый этаж, а у квартиры на его втором этаже есть частный собственник, который, хотя и не живет, но отдавать свое имущество муниципалитету под музей не намерен. (Вид этого дома сзади):

Кирпичные дома на Богоявленской площади заслонили собой с востока несколько деревянных домиков, характерных для богатых сел в этой местности, но уцелевших, обычно, только там, где бои закончились еще зимой 1941-1942 гг. Случай Первомайской (Конной) улицы в Погорелом Городище - редкий пример, когда уцелели именно деревянные дома:

Примечательнее других из них №22, с наличниками более сложного, чем обычно, ржевского типа, но без "рожек", а с углами, напоминающими стилизованные листья:

Вообще же, в послевоенное время наличниками этот регион был не богат. Немногие дома из перевезенных и восстановленых украсились домовой резьбой. Улица Вокзальная:

Улица Заречная. Как правило, перевозились довоенные дома и лишь собирались в районном центре, куда переезжали и жители постепенно пустеющих деревень, хотя бы и недобитых в войну.

Современной проблемой сохранения облика Погорелого Городища, как многих сел в зоне дальнего Подмосковья является быстрая замена рядовой застройки. Хотя поселок был полностью сожжен в войну, его послевоенный вид в целом сохранял довольно много черт исторического поселения - старые дома исчезли, но на их пепелищах встали аналогичные по размеру и модулю. Сравним - полностью (здесь не уцелело ни одного довоенного дома) восстановленная после войны улица Заречная. Фото 2012 года:

С того же ракурса - 2016 год. Без всякой войны от старого поселка почти ничего не осталось - буквально в два-три года:

Из старых крупных общественных зданий Погорелого Городища уцелели два - больница и школа. Оба они были построены в начале XX века. Оба в настоящее время заброшены. Это характерные для своего времени постройки, изначально неоштукатуренные, после войны больница была оштукатурена и достроена. В основе ее здания - небольшой объем на углу улиц Первомайской и Черкасова:

Пока существовала больница, на ее территории оставалось чудом пережившее войну старое деревянное здание земской больницы. В 2009 году оно сгорело. Тогда же было заброшено и каменное здание.

Такая же судьба у здания школы (училища). Эффектное сооружение в духе кирпичной эклектики, с декором, копирующим готические элементы, очень популярные по всей России в те времена, оно было построено в 1912-1914 годах.

В 2010-х гг. заброшено (построена новая школа) и сгорело:

Именно такие, прочнейшие дореволюционные здания пережили разрушительные бомбежки, сохранив их следы на своей лицевой кладке. Они оказались прочнее деревянных или полукаменных домов купцов и мещан. Следы осколков и пуль уцелели и на здании школы. Но особенно много их на восточных стенах зданий электростанции (или пожарного депо) на углу Богоявленской площади и улицы Черкасова. (Постройка начала XX в.)

или складов-амбаров на улице Черкасова. Склады очень напоминают аналогичные постройки в городе Белом на Большой Смоленской улице. Хотя погорельские амбары несколько меньшего размера. У дома №14

И у дома №16:

Послевоенная застройка Погорелого Городища, в целом, бедна выдающимися сооружениями. Первыми после освобождения были построены небольшие квартирные деревянные дома для приезжавших строителей и специалистов - по нечетной стороне в начале улицы Советской:

Но на четной стороне, напротив их, был построен квартирный дом иного типа (Советская, №6) - самый лучший и единственный так богато украшенный дом в поселке - для семей руководства. Типовое строение украшено богатым барочным окном-рамой на центральном фасаде.

Уже после упразднения района был построен дом культуры (1962) - самое крупное советское сооружение в Погорелом Городище. К сожалению, на богатую наружную и внутреннюю отделку средств не хватило. Да и сам ДК строился уже фактически на средства простых жителей и методом народной стройки. Недавно он отремонтирован. Фото 2012 и 2016 гг. для сравнения.

На фоне этой, весьма скромной застройки, выделяется послевоенный комплекс железнодорожной станции. Она расположена в километре от поселка, за рекой Держей. Сохранились опоры старого моста через нее на шоссе к вокзалу - новый мост построен рядом. Фото Виктора Кондрякова из группы Погорелое Городище в Одноклассниках.

Собственно, под бомбежку 4 августа 1942 года станция не попала. Быстрым броском советские штурмовые группы захватили ее почти целой. Известное фото М. Калашникова ("Правда"), опубликованное 27 августа (только в этот день было разрешено объявить стране о том, что уже "дней пятнадцать назад", на деле - почти месяц) под Ржевом идут жесточайшие бои, освобождены Погорелое Городище и Зубцов.

Буквально через несколько часов после фотосессии на фоне вокзала он был уничтожен при налете немецкой авиации. После войны восстанавливать его пришлось с нуля. Новое здание вокзала - типовое, но очень стильное, по мотивам образцового проекта М. Минкуса для малых станции железной дороги Москва-Рига, построено около 1950 года.

Детали. Среди нескольких подобных погорельский вокзал - один из очень сохранных:

Рядом с вокзалом сохранилась линейная казарма, кирпичная, построенная, видимо, около 1945 г., в строительстве принимали участие пленные немцы. Здание построено на старых фундаментах из гранитных призм и, видимо, изначально выполняло и вокзальные функции.

Остальные постройки - багажное отделение, туалет и пр. - маленькие и лишены какого-либо декора. Все постройки (включая вокзал) сейчас закрыты, не действуют, но охраняются и находятся в порядке.

Этими постройками почти исчерпывается архитектурное наследие Погорелого Городища, несмотря ни на что, очень любопытного поселения, центр которого заслуживает охраны и бережливого к себе отношения.

Павел Иванов. Фото автора, Георгия Смирнова и Юрия Сурина. 2012, 2013 и 2016 гг. Благодарим Георгия Константиновича Смирнова за присланные для "Тверских сводов" фотографии из архива Государственного института искусствознания, а также главу администрации Погорельского сельского поселения Геннадия Шатилина, сотрудницу дома культуры поселка Погорелое Городище Ольгу Липочкину, руководителя поискового отряда "Звезда" Владимира Стрельникова.

| Метки: Богоявленская больница война железнодорожный_вокзал Ильинская историческая_застройка наличники церковь | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 56.139694,34.934772

|

||