Наиболее значительное архитектурное произведение XIX столетия в Старице, яркий памятник позднего классицизма. Борисоглебский собор сменил чрезвычайно знаменитый в истории древнерусской архитектуры храм XVI века, ближайший аналог знаменитого Покровского собора (Василия Блаженного) в Москве. Хотя новый храм - далеко не такое выдающееся произведение, как его предшественник, он заслуживает внимания, как главная архитектурная доминанта современного города. В интерьере полностью сохранилась живопись 2 половины XIX в., местами написанная вместо более ранней. Рядом сооружена оригинальная колокольня с храмом Спаса Нерукотворного Образа.

Храм и колокольня в настоящее время заброшены. Состояние их в целом, удовлетворительное, однако из-за постепенного разрушения кровель здания быстро ветшают.

Первоначальный собор Бориса и Глеба, построенный в 1558-1561 гг. был главным архитектурным проектом семьи князей Старицких, их ответом на московский Покровский собор на Рву (1555-1561). Едва ли имело место соперничество, но старицкий храм своим изысканным декором, оригинальной композицией и гармонией мог восприниматься современниками как известный вызов Москве со стороны удельного старицкого двора. О соборе подробно можно прочесть здесь. Отсюда же все иллюстрации.

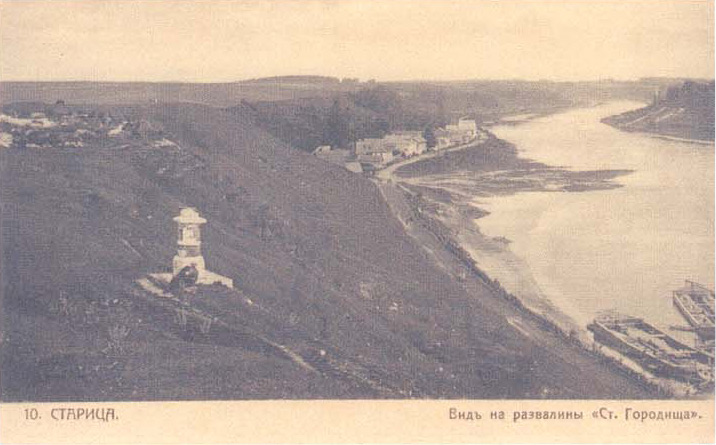

У собора была на редкость несчастная судьба. Очень прочно и надежно построенный, он сопротивлялся гибели столетиями. Обреченный на снос фактически уже в XVII веке, он простоял почти без ремонтов до конца XVIII века. С 1780 года тянулось дело о его разборке, но последняя была завершена лишь в 1804 году. Современники понимали, что рушат уникальную постройку, постройку, поэтому первоначально надеялись сохранить от нее хотя бы монументальный первый этаж с "палатами великих государей". Но и этот проект не осуществился. В результате от собора уцелели только примерные обмеры, два примерных же чертежа. В 1903 году в ходе масштабных раскопок И.П. Крылова на городище остатки храма были раскрыты, но не законсервированы, что привело в 1910-1910-х, а особенно, в 1920-х и 1940-х гг. к их дополнительным разрушениям. До войны существовала небольшая часовня-столб на месте этого храма на Старом городище. Сейчас нет и ее.

Новый собор был построен на новом месте, на Новом Городище, по заказу знаменитой новоторжской помещицы Агафоклеи Полторацкой, став одним из последних ее крупных благотворительных проектов (всего она профинансировала постройку порядка двадцати церквей, в том числе выдающихся по архитектурным достоинствам). В 1820 году храм освящал архитепископ Тверской Филарет (Дроздов). Проект собора был заказан Луиджи Руска, но непосредственное воплощение проекта осуществлял местный старицкий архитектор, талантливый мастер 1 половины XIX века Матвей Чернятин.

М.А. Чернятин ответственно подошел к своей работе. Главное достоинство этого храма - хорошо найденные пропорции, точно и грамотно выполненные тосканские портики, симметрично с трех сторон (кроме алтарной) окружающие основной объем.

Точно также равномерно, в точно найденных местах устроены оконные проемы, подчеркивающие гладкость почти ничем не расчлененной стены, увенчанной единым карнизом с крупными мутулами:

Почерк самого Чернятина виден буквально в нескольких деталях. В первую очередь, это любимые им слегка "стекающие" консоли под надоконными карнизами-полочками с характерными маленькими "язычками". Они очень трогательно и "неклассично" смотрятся на фасаде этого довольно строгого храма.

Но в остальном мастер нигде и ни в чем не пренебрег правильными пропорциями. Уже в начале XX века несколько смущали купола, казавшиеся, например, И.П. Крылову признаком недостатка средств на "правильное" завершение. Но, учитывая огромные финансовые возможности Полторацкой, едва ли стоит рассматривать версию о недостаточном финансировании завершения строительства всерьез. Это именно первоначальный проект.

"На память" от древнего собора в новом до 1970-х гг. находились два керамических панно. Исключительные произведения искусства, не имевшие ни до, ни после этого собора аналогов, в настоящее время хранятся в ГИМе. Но все же жаль, что в нынешнем храме нет даже их приблизительных копий.

Место композиции "Спас Нерукотворный" на восточном фасаде:

Интерьер храма лаконичен и прост. Четыре монументальных столба поддерживают один центральный световой купол:

К моменту освящения храма, вероятно, уже имелись живописные декоративные композиции. Под поздними фигурами евангелистов сохранились следа побитых насечками фигур четырех евангелистов. Созданные в 1810-х годах, они были, вероятно, написаны кем-то из мастеров той же А.А. Полторацкой, работавших у нее, например, в Дмитровском на Дорогоще.

От первоначального декора сохранились еще лепные и живописные карнизы, которые просматриваются под поздними записями. Например, их можно видеть в декоре боковых компартиментов. Наружные купола здесь совершенно не отражают реальные внутренние пространства, решенные в виде перекрытых крестовыми сводами квадратных проемов, переход к которым осуществлен ступенчатыми арками. Сейчас доступен для обозрения только юго-восточный, остальные - под подшитыми советскими потолками.

Основной объем расписывался еще дважды или трижды. Живопись середины (?) XIX века была серьезно прописана в начале XX века, а в некоторых местах (внизу стен) написана заново. От росписей нижних частей стен сохранились сейчас только две крупные ростовые фигуры (Александр Невский и, вероятно, Илья Пророк), написанные очень хорошей кистью, напоминающей руку мастера, работавшего в одном южном приделе Пятницкой церкви в Старице:

Уцелела полностью живопись верхних частей храма - все четыре рукава подкупольного креста. Подобная сохранность становится уже очень редкой, а в Тверской области уже не сохранилась в таком крупном храме нигде. Хотя многие композиции сильно утрачены, сюжеты их распознаются. Программа этой живописи относится к середине XIX века, а в начале XX века она была сильно переписана или даже написана вновь, впрочем, большей частью по старым сюжетам. Ось запад - восток следует популярной в 1 половине XIX века программе "Ветхозаветная Скиния - Новозаветная Церковь". Западная люнета украшена композицией "Давид пред Ковчегом" (почти утрачена), а сам Ковчег завета изображен на коробовом своде западного рукава креста:

Соответственно, противоположный рукав занят темой Церкви. Это ангелы с молитвой Третьего часа (центральной в Евхаристическом каноне и в тот исторический период отстаиваемой как неотъемлемая его часть):

Рукава креста по оси север-юг имеют иное посвящение. Южный рукав: "Исцеление слепорожденного" и "Рождество Богородицы".

Северный рукав: "Явление Христа народу" (видимо, заново вместо какой-то старой композиции) и "Успение Богородицы".

Купол занимают шестнадцать изображений апостолов - 12, плюс Тимофей, Прохор, Стефан и Тит. Выбор, вероятно, диктовался заказчиком. Большая часть их была написана заново по счищенной старой росписи в конце XIX-XX вв.

Характерны для XIX века литургические тексты, которые разворачивают и демонстрируют ангелочки и ангелы. В куполе, где помещено изображение Новозаветной Троицы с ангелами любопытны перила, добавляющие иллюзорности куполу, на которых сидят ангелы-путти со свитками:

Но они раскрыли свиток с частью (другие свитки сохранились только фрагментарно) еще одной евхаристической молитвы: "Достойно и праведно есть". Вообще, заметно, что роспись "конкретна во времени" - то есть все священные персонажи намекают на один момент в Литургии, когда именно (по богословию XIX века) и осуществляется Пресуществление Даров.

Надо надеяться, что над подшитыми потолками сохранились и другие фрагменты росписей, хорошо раскрывающие богословскую программу, достаточно изощренную для своего времени и, что важно, почти везде утраченную в связи с гибелью огромного большинства таких памятников в советское и постсоветское время.

Отметим также, что в соборе сохранилась подлинная белокаменная ступень солеи:

Частично - каменный пол (особенно в алтарях, где находились в советское время кабинеты - на этом фото северо-восточный угол храма):

И наружные белокаменные лестницы:

Церковь Спаса Нерукотворного Образа с колокольней сооружена в 1817-1827 гг. тем же Матвеем Чернятиным. Проект был освидетельствован и утвержден Н.Н. Леграндом-младшим (в ту пору губернским архитектором). В 1876 году с запада постройка расширена. В советское время утрачена сень над входом, в настоящее время из-за отсутствия кровли именно пристройка разрушается сильнее всего.

Сама по себе Спасская церковь - оригинальное сооружение, главная вертикальная доминанта Старицы, хорошо заметная еще на подъезде к городу. Декор ее разнообразнее и любопытнее, чем декор собора, в нем больше свободы и творческой игры архитектора. Очевидно, Чернятин был знаком с колокольней Борисоглебского монастыря в Торжке, идея которой принадлежит великому Н.А. Львову. Но, как и строитель новоторжской колокольни Яков Ананьин, Чернятин творчески подошел к львовским наработкам, взяв из них то, что посчитал для себя интересным.

Его колокольня - это именно столп, а не пирамида, декор ее напоминает украшение триумфальной колонны. Мастер довольно свободно работает с принятым в эту эпоху набором деталей - портиков, ротонд и колоннад. Но чувство меры и вкус ему не изменяют.

Самые насыщенные и богатые - верхние ярусы, в отделке которых обильно использован белый камень.

В период строительства на Новом городище еще находились гражданские постройки. Но постепенно все они исчезли. Уже к началу XX века из гражданских сооружений здесь уцелел только комплекс тюрьмы. Его двухэтажный корпус хорошо виден на немецких фотографиях 1941 года.

Сейчас его нет, но на месте стоит также двухэтажный жилой дом. От тюрьмы (?) уцелели также служебные постройки.

По соседству с ними - братская могила с памятником 1950-х гг.

Новое городище с Борисоглебским собором остается одним из наиболее популярных мест в Старице, почти обязательных к посещению туристами. Тем более тревожно, что состояние собора далеко нельзя назвать удовлетворительным, а Спасская церковь в ближайшее время, если не будут предприниматься шаги по ремонту кровли, начнет необратимо разрушаться.

Павел Иванов. Фото автора, март 2015, август 2016 года.

| Метки: ампир Борисоглебская собор Спасская фрески церковь |

Для печати

К началу |

|

Координаты: 56.509473,34.927619

|

||