2016

Если ходить или ездить по Затверечью в наши дни, то, конечно, главным впечатлением будет обилие новостроек - особняков и таун-хаусов. Их много, они часто построены на очень тесных участках, закрывая свет друг другу. В каком-то смысле можно считать именно их лицом этого района – не самым, конечно, симпатичным. Но еще лет пятнадцать назад у этой части города была другая, очень специфическая и заметная нотка в общем хоре городских районов. Она есть и теперь, хотя стала намного менее слышной. Познакомимся же с нею.

Сильно погоревшее в 1941 году Затверечье более всех исторических районов Твери требовало после войны архитектурного вмешательства. Вынуждали к этому не только военные потери. Новый (тогда) мост через Тверцу (сейчас носящий имя П.Ф. Богомолова), новая главная улица-трасса – Савватьевская ветка, строительство крупного предприятия – силикатного завода (теперь КСМ-2) - все эти серьезные проекты были запущены еще в конце 1930-х годов. Подобные реконструкции, как правило, сопровождались соответствующим архитектурным оформлением. Увлечение конструктивизмом к 1938-1941 годам давно миновало, единственным разрешенным стилем остался «сталинский ампир». (На фото ниже - самый крупный и единственный значимый общественный объект в этом стиле в этой части города - ДК силикатного завода (раньше говорили "дк силикатка" или "дк на силикатке", сейчас это называется "Затверецкий" - довольно ординарное здание для своего времени),

Савватьевская ветка (теперь улица Туполева) – это предвоенная улица, появившаяся как дорога в 1930-х годах. Таких главных улиц районов, сложившихся в 1930-1940-х гг., в Твери не так-то и много. За Пожарной площадью на ней до войны не было никакой застройки и у градостроителей было, так сказать, поле для творчества.

Не случись войны, здесь могла сформироваться иная планировка с несколькими параллельными улицами, изогнутыми вдоль Тверцы и Волги, а со временем могли появиться и представительные дома минимум в три-четыре этажа в духе сталинской неоклассики. Но война поставила на этих перспективах жирную точку – на полвека, а с учетом градостроительного хаоса, в который погрузился город и вся Россия, - на неопределенное время.

Война привела этот район в состоянии стагнации. Нет, с точки зрения "развития", таковое, конечно, имелось. Заводы здесь были построены – и силикатный, стекольный, ячеистого бетона и т.д. Мелкая промышленность в полной мере завладела военными пустырями. Именно трубами мелких заводиков и котелен послевоенное Затверечье резко отличалось от себя самого - предвоенного. Трубы и заборы совершенно не украсили самую старую и самую ценную часть этого города, придав ей довольно неряшливый вид. А безобразный объем бывшего пивоваренного, а потом «завода фруктовых вод» на пересечении Туполева и Новой Зари уже тогда, после войны, сильно подыспортил ландшафт Затверечья. (Я был очень рад, когда в 1990-х его безобразные корпуса большей частью снесли – увы, чтобы на их месте выстроить ненамного лучший четырех-шестиэтажный жилой комплекс по Затверецкой набережной, 36).

Но война, а точнее, послевоенный генплан 1945 года, сохранили историческую планировку и то, что уцелело от исторической застройки. Затверечье после войны не стало районом не то что многоэтажной, но даже и среднеэтажной застройки. То, что произошло здесь в 2000-х (собственно, хаотичное появление здесь домов выше пяти этажей) – это просто дикость и преступление. Случайно или нет, но послевоенный вариант Затверечья с его невыразительным силуэтом, состоявшим из куполов обезглавленных храмов и труб небольших предприятий, выполнял одну важную функцию – он не конкурировал с ключевыми ансамблями «главных» частей города: екатерининской «сплошной фасадой» и советской попыткой ее превзойти в репрезентативных зданиях в Заволжье (попытка эта, как мы знаем, с началом хрущевского типового строительства успешно провалилась). Не исключаем, что подчиненная роль у Затверечья была в советское время оставлена специально.

Реальный «сталинский ампир» в Затверечье представлен двумя типами жилой застройки. Самая богатая застройка сконцентрирована почти у проходной КСМ-2 в его поселке. Типовые двухэтажные дома, строившиеся этим предприятием в квартале улиц Туполева и Пржевальского - аккуратные, но, в общем, не представляют из себя чего-то выдающегося. Любопытно, что, имея довольно богатый ассортимент проектов типовых двухэтажных домов на восемь квартир, массово разработанных в 1940-х годах, застройщик (силикатный завод) выбрал один-единственный проект – дома в варианте с «барочным» оформлением чердачных фронтонов. Едва ли советские районные руководители догадывались, что поступают точь-в-точь как их коллеги сто – сто двадцать лет назад, когда из огромного множества образцовых проектов, разработанных Луиджи Руска и Карлом Росси для провинциальных городов, на деле в каждом из них строили буквально по трем-пяти типовым проектам (правда, эти проекты были свои в каждом городе). Но в XIX веке можно объяснить такую избирательность редкостью и дороговизной самих альбомов с чертежами, которые экономии ради делили на тетрадки еще в губернском правлении и отправляли с нарочными курьерами в уездную глухомань. Какие причины были в Затверечье ограничивать фасадный декор только «барочными» завитками – мы не знаем. Хотя проект хорош сам по себе, застройка получилась скучноватой. Ее оживили только зелень да неизбежное обживание и приспособление типовых домов под нужды конкретных жильцов.

Самой интересной особенностью затверецкой застройки являются здешние типовые частные дома 1940-1950-х годов. Подобное не практиковалось до войны и есть результат определенных изменений, произошедших в сознании архитекторов и обывателей в то время. Разумеется, частная застройка велась и в довоенной Твери-Калинине – и очень интенсивно. Но она оставалась почти не регулируемым процессом переселения огромного "цыганского табора" – вчерашних сельских жителей, массово «откочевывавших» вместе со своими деревенскими избами в пригородные слободки. Все, что мог им предложить здесь «социалистический» город – это нарезку новых кварталов (достаточно мелкую по сравнению с дореволюционной), «бульвары» (долго еще бывшие без деревьев) и сравнительно широкие магистральные улицы (или те, которые когда-то в будущем виделись магистральными). Такие перевезенные в 1930-х годах домики есть и в Затверечье, и их даже довольно много сохранилось, особенно учитывая, что этот район от войны пострадал порядочно. Но акцентировать внимание на них здесь едва ли стоит – гораздо интереснее они представлены на Пролетарке.

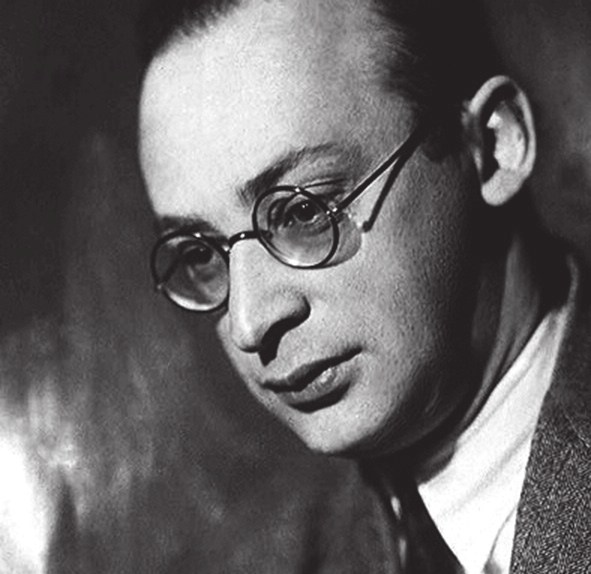

В 1944 году один из корифеев сталинской архитектуры академик Моисей Гинзбург писал в «Литературе и искусстве» довольно еретические (для себя самого образца рубежа 1920-1930-х годов) вещи: «...Подойдем даже к самому маленькому домику с... небольшим участком и садом, - домику, который легче всего построить в восстанавливаемых районах, разве не должно быть здесь место для искусства? Разве не вправе и здесь человек требовать удовлетворения своего естественного стремления к прекрасному? Вот перед нами ограда небольшого домика. Почему бы на этой ограде не сделать скромный барельеф, может быть из терракоты и фаянса? Допустим, во дворе мы увидим трельяж, обитый виноградом или плющом, навес над входом. Наконец, в комнате мы увидим висящую на стене гравюру, вазу с цветами. Неужели такая тема не может вдохновить художника и заинтересовать его?»

Сказаны, на самом деле, программные слова (впрочем, другие тогда в центральной прессе и не публиковались). Именно продекларировав интерес к частной жизни, обращение к живому человеку вне идеологии, человеку, слишком много перестрадавшему в немыслимо страшные военные времена, «сталинский ампир» стал действительно великим национальным стилем, памятники которого должно изучать и должно сохранять.

Понадобился страшный опыт войны и вселенского горя – чтобы «тесовые новенькие ворота», мимо которых идет вернувшийся с войны солдат, ищущий «в хороший час заката» друзей-однополчан, перестали быть пережитком «буржуазного мещанского быта».

Но такие тесовые ворота, как представленные на снимке выше (это тоже улица Туполева), виделись градостроителям 1940-х лишь как допустимые за неимением лучшего, Для восстанавливаемых послевоенных городов были разработаны типовые проекты индивидуальных домов, как правило, кирпичных. Разумеется, они были не всем по карману, но это были именно дома – не квартирные бараки. Они могли быть на двух хозяев, с окнами у одной семьи во двор, а у другой – на улицу, могли быть целиком на одну семью. Они предполагали удобства – свет и - иногда - воду (газ появился много позже). В некоторых из них - воду с возможностью ее согревать, чтобы не просто мыть руки, но и принимать ванну. Все это для 1940-х годов было огромным шагом прогресса. Но не меньшим прогрессом были и фасады этих домов.

Для Твери-Калинина, классический облик которой, задекларированный Н. Колли, стал обязательной меркой всех архитекторов, здесь работавших, были выбраны или разработаны несколько серий оштукатуренных фасадов индивидуальных домов с воротами и палисадниками. Некоторые (но их меньшинство) заставляют вспомнить, к примеру, скромное убранство домов уездных городов периода эклектики. Но многие другие дома настолько ярко цитируют фасады, практиковавшиеся во времена Никитина для небогатого купечества, селившегося в Мещанской слободе или в Затьмачье, что неспециалист может спутать их со случайно затесавшимися в новые кварталы какими-то историческими усадьбами конца XVIII века. Вот, например, характерная затверецкая городская постройка рубежа XVIII-XIX вв.

А это - послевоенный дом в том же районе:

Мечта Гинзбурга об архитектурном облике индивидуального дома вполне осязаемо воплотилась. Домики с рамочными наличниками, домики с рустованными углами, домики с развитыми карнизами и пилястрами и даже те самые, украшенные лепниной (терракоты или фаянса у нас в Твери на них нет, но в принципе таковые дома существуют).

Это скромный, будто игрушечный, будто «ранний классицизм», почти как настоящий, но… ничего не несущий в себе, кроме мечты архитекторов о просвещенном обывателе, читающем классику и чтущем Пушкина, благоговеющем перед эпохой Казакова, Воронихина, Росси.

Интерьеры этих домов – это те же типовые квартиры сталинских многоэтажек для среднего класса, только вырванные и поставленные среди садов. Что, в общем, не так уж и трагично – в 1940-х годах явно прошли времена анфилад, будуаров, кабинетов и чуланчиков для прислуги. Во всяком случае, прошли они для тех, кто жил в этих домах в послевоенном Калинине.

Они очаровательны, эти дома. Их много вообще в Затверечье, но особенно они составляют архитектуру улицы Туполева. Здесь они, как нигде многочисленны, образуют цельные фрагменты, даже небольшие ансамбли, камерные, конечно, плохо соотнесенные с шириной улицы (она изначально железнодорожно-трамвайная, а потому ширина ее велика - рельсы отнесены подальше от жилых домов). Без трамвая (он преставился здесь в 2014 году) улица Туполева лишилась половины своего очарования, став просто широкой улицей с довольно интенсивным автомобильным движением. Прямо в окна когда-то архитектурно выразительных домов полетела грязь и реагент от колес тяжелых грузовиков и многочисленных легковушек. И дома начали погибать. Их благородные пропорции исказились пристройками и уродливыми грибами-мансардами, их когда-то тесовые новые ворота стали заменять металлическими, за которыми уже видны не трельяжи с виноградом и плющом и не яблони и вишни маленьких садов, а асфальтированные площадки с автомашинами новых хозяев.

Таково новое время – не читающее Пушкина и не помнящее такого слова - «классицизм». Не важно какой, «настоящий» он или «игрушечный»…

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Затверечье |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть XLVIII. Андреевский крест колоколен

- "Genius loci". Часть XLVI. Вид имени Прокудина-Горского

- "Genius loci". Часть XLVII. Затверечье военное