2016

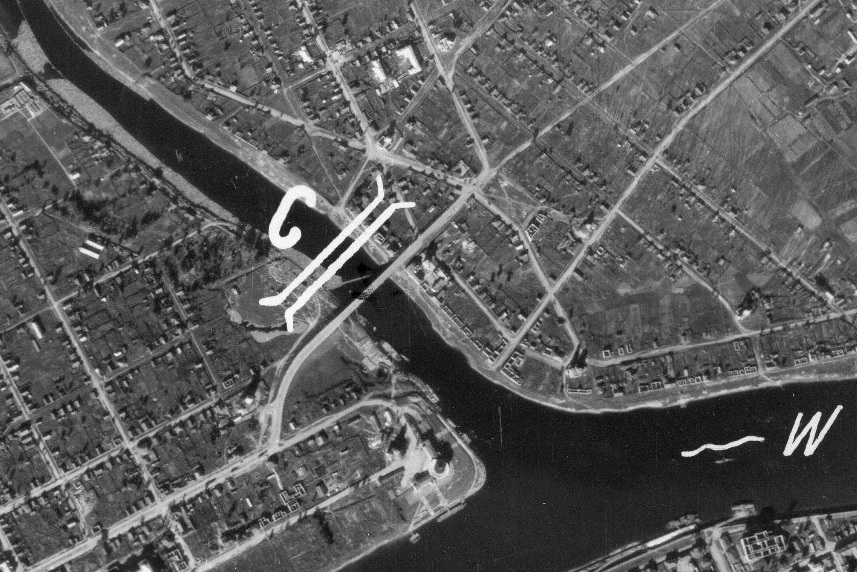

Спецификой старого Затверечья сравнительно с другими старыми тверским районам было то, что этот район сохранял до последнего времени свои военные пустыри. Плотная и насыщенная каменными зданиями застройка, которую запечатлел тот же Прокудин-Горский, была сильно прорежена пожаром 1941 года. Еще лет двадцать пять назад все оставалось тут так, как будто война закончилась совсем недавно. Руины были разобраны, но на их местах ничего не появилось. Теперь – появилось: многочисленные коттеджи и таун-хаусы. А на месте пивзавода вырос и продолжает расти современный очень плотный и высокий (для этого района) квартал, так что нам остается только немецкая аэрофотосъемка да черно-белые послевоенные панорамы. Аэрофотосъемка (кликабельно):

Очень хорошо видны сожженные в войну коробки кирпичных домов. Значительную часть их не восстановили. А деревянная застройка пострадала и того больше. Можно заметить, что пожар буквально «слизнул» большую часть домов в районе бывшей переправы в створе улицы Розы Люксембург (Сергиевской), причем так основательно, что после войны здесь так и не были восстановлены целые участки кварталов. Пожар смел почти всю улицу Кропоткина (Екатерининскую) вместе с прилегающей частью набережной Волги, остановился на церкви Мины, Виктора и Викентия. Но и эта церковь тоже была сожжена и разорена, а в ней погибли по большей части и находившиеся в ней ценности из фондов Тверского музея. На этом фото она как раз такая - в пятнах пожара (колокольню и трапезную после войны разберут, оставив лишь маленький огрызок, сейчас отреставрированный).

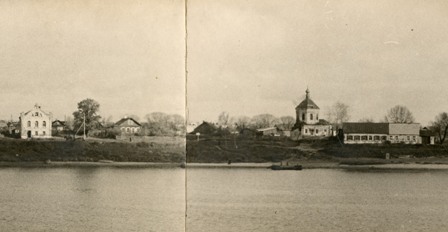

Разбросанные в хаосе музейные предметы собирали потом уцелевшие жители, кое-чем поживились и немцы. Одна такая немецкая коллекция чудом вернулась в Тверь в 2012 году, что стало настоящим событием года. Но основная часть музейных вещей утрачена для нас, к сожалению, безвозвратно. Воспоминаний о тех событиях мне найти не удалось – свидетели, конечно, были, но мемуаров не оставили. А большая часть населения покинула прифронтовую зону, дома могли сгореть по причине того, что их просто некому было тушить. Часть панорамы 1969 года (из архива В.А. Кустова) уже с пустырями и уцелевшим огрызком храма:

Самым ярким памятником войны в Затверечье является, конечно, старый мост через Тверцу, который носит сейчас имя своего строителя Петра Фадеевича Богомолова. По иронии судьбы это имя присвоено ему в 2012 году, когда от подлинного моста уже полтора десятилетия оставались только опоры. В 1999 году закончена его реконструкция (кстати, на средства того же Всемирного банка, который финансировал и реставрацию Императорского дворца), после чего исторические металлические фермы, пробитые пулями и снарядами, увы, навсегда исчезли. Их очень жалели краеведы и особенно наш покойный Борис Николаевич Ротермель – и я теперь понимаю, почему. Идеальным решением было бы установить эти фермы где-нибудь в другом месте, где всегда не лишний пешеходный мостик, хоть на Тьмаке, хоть на Лазури. Но их сдали на металл… К слову, в 1997-1999 годах никакой дискуссии в городской прессе и близко не было о сбережении истории – тем более, что новые фермы имеют близкие к старым формы и тот же силуэт (лишь шире). Публика осталась довольна.

А военной истории этому мосту хватило. По Затверечью, как известно, стабилизировался фронт в октябре 1941 года. Но наши окопы (точнее, даже не окопы, а наспех сооруженные укрепления) появились только в районе недостроенного в 1941 году силикатного завода. Все остальное пространство городской окраины – примерно с километр-два – составляло большую нейтральную полосу. На фото ниже - панорама этой нейтральной полосы - луга за Восточным мостом - 2013 года, с тех пор многое изменилось, к сожалению. Именно эти купола и колокольни церквей Заволжья и Затверечья видел и вспоминал в своих очерках Борис Полевой, смотревший в стереотрубу на захваченный врагом город в декабре 1941 года .

Однако для того, чтобы случилось, что Затверечье оказалось в военном отношении ничейной землей (его неудобно было и оборонять, и отбивать) должны были произойти некоторые события.

Примерно 12 октября 1941 года через город и через Тверецкий мост потек поток беженцев. Поскольку Старый мост через Волгу до конца использовался только для пропуска военных частей (и в итоге достался немцам), мирные жители имели возможность переправиться лишь лодками – легко представить, что творилось на переправах. А Тверецкий мост не охранялся – по нему шли все, кому посчастливилось оказаться на левом берегу Волги. К концу дня 13 октября 1941 года поток беженцев иссяк, предвещая близкое приближение фронта. Панические слухи сопровождали это приближение. Силы противника преувеличивались, шли разговоры о сотнях танков у немцев, поэтому решение группы наших бойцов сопротивляться здесь, в Затверечье, было настоящим подвигом. (Фото ниже - кликабельно - памятный знак появился еще в 2001 году, с тех пор его не раз пытались заменить на что-то более монументальное, однако пока ничего не получилось).

Вероятно, те, кто принимал бой в Калинине, предполагали, что их действия явятся только эпизодом, прежде чем фронт будет построен где-то там, на востоке (если будет построен вообще). И немцы надеялись, что взяв Калинин, они уже обрушили в русскую сторону такую шашечку невидимого домино, после которой русские откатятся без сопротивления чуть не до Бежецка. Из тех, кто стоял друг против друга в те дни, очень многие не дожили до 1945 года. А те, кто дожили до него, многие не дожили до времени, когда историки поняли, сколь важный эпизод войны имел место в Калинине. Но и этого мало – не все дожившие оказались в нужном месте, чтобы их записали.

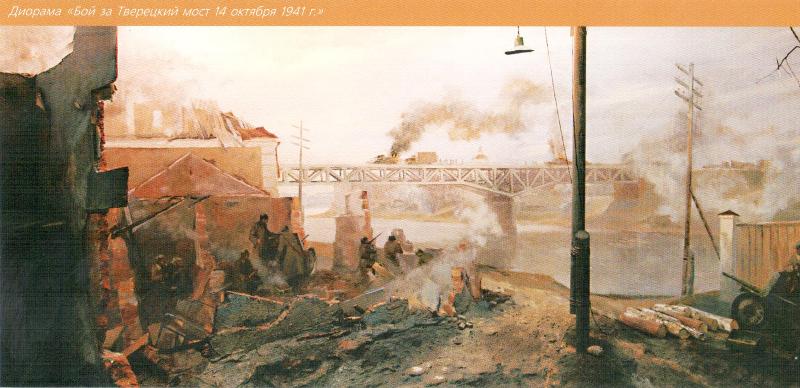

Однако кое-кто оказался. Это с нашей стороны – командир артиллерийского расчета, чья противотанковая «сорокапятка» стояла здесь. Конкретный рассказ Александра Кацитадзе, не локализованный вовремя на местности, стал уже в наши дни базой для создания диорамы «Бой у Тверецкого моста» (в музее Калининского фронта).

Любой, кто ходил по Затверечью пешком и сравнивал свои впечатления с этой диорамой, знает, что изображенной на ней точки не существует. (Сравните с этим фото, сделанным именно с места, откуда, якобы, стреляли наши - видно, что почти ничего из находящегося на мосту с нее увидеть нельзя).

Нельзя, находясь на Затверецкой набережной у руин роддома, стрелять по целям на Тверецком мосту. Между тем – пушка стреляла, и метров с двухсот-трехсот, с кинжальной дистанции. Но только примерно вот отсюда, метров на сто ближе к мосту от этого памятного знака, там сейчас стоит светофор ближе к новому дому с башней (его адрес Затверецкая наб., 36):

Дело в том, что нынешняя улица Туполева (она же Савватьевская ветка) – объект на карте города недавний. Тверецкий мост, появившийся в начале 1930-х гг., прорезал старые усадьбы, оставив несколько нетипичных для Твери задов на красных линиях улиц. Видимо, как раз оказавшиеся поблизости от места будущего проспекта задние ворота городской усадьбы тверской семьи Дешевых стали идеальным прикрытием для расчета, который, как у Твардовского, решил…

«…Хотим, вот, пушечку у вас

Поставить в огороде».

Никто уже не скажет, были ли тут настоящие немецкие танки. Приписка карандашом в наградном листе лично меня не очень убеждает. Впрочем, желающие могут познакомиться с этим документом здесь. 6 танков и 2 бронемашины - невероятно много для 1941 года. Видимо, если танки и были, то не в авангарде. Но были у немцев подбиты и сгорели бронетранспортеры «Ганомаг» (Hanomag) (два или три, закрывшие мост пробкой) - их сгоревшие остовы стояли еще в начале 1942 года. Машины сгорели, а мотопехота, понеся потери, отошла. Поскольку немцы пушку за воротами не видели, а множество зданий и других укрытий в районе Пожарной площади давали возможность нашим стрелкам бить на выбор, не неся потерь, бой оказался очень удачным и запомнился. Обе стороны прекратили бой – атаковать и той, и другой стороне было нечем, а с советской стороны и вовсе тут оборонялось едва ли отделение, без старших офицеров. Эти часы, пока стороны готовились к новым боям, и стали решающими. Советское командование уже адекватно реагировало на ситуацию – то есть разведсводки не ошибались: противник находился действительно там, где его предполагали в наших штабах, он увяз в мелких боях в городе (хотя почти весь город и занял). А это было главным - резервы ударили не в пустоту, в «мешок» как получилось бы, если бы немецкая ударная группировка вырвалась из Калинина, а по немецким коммуникациям на Старицком и Волоколамском шоссе. И тут же в немецкий Генштаб пошли панические телеграммы о «танковом терроре» русских под Калинином. Хотя весь «террор» заключался в трех десятках танков к югу от города и примерно таком же их количестве к северо-западу. Месяцем раньше немцы в своих сводках вообще "не замечали" такого и даже большего количества русских танков перед ними.

А что же артиллеристы? Герои? Да! Но, как обычно это бывает, их мужественное решение стоять насмерть почти без поддержки пехоты оказалось вовремя поддержанным независимо от них запланированными действиями больших частей и подразделений далеко от Калинина. Солдаты этих частей тоже наверняка полагали, что их окружили и бросили, а они сражаются лишь потому, что есть долг и присяга (ниже на фото - Хвастовский мемориал).

Как раз в эти дни через ледяную Волгу у села Хвастово выше Калинина переправились на плотах и рыбачьих лодочках части 29-й армии, сразу захватившие большой плацдарм на правом берегу и перерезавшие (пусть на короткое время) главную «панцерштрассе» 3-й танковой группы – Старицкое шоссе. Почти все, кто переправился, погибли в последующих боях, поскольку именно против них были направлены основные усилия немецкой авиации и пехоты, удерживавших главную немецкую коммуникацию.

И в эти же дни уцелевшие танкисты 21-й бригады, стоявшие в лесу под Бурашевым, воспользовались для прорыва одной из бродивших по округе пациенток психиатрической лечебницы, которая с высокой колхозной сушилки платком дала разведке бригады знак, что в деревню Напрудное, стоявшую на шоссе, втянулась большая немецкая колонна. Эта несчастная, которую немцы расстреляли, не знала, что тоже совершила подвиг. Как едва ли знал об этом кто-то из участников тех боев: ни истекавшая кровью на плацдарме группировка у Дешевок и Даниловского, ни арьергард танковой бригады (их пытаются в наши дни выставить чуть не предателями, хотя уничтоженная колонна на Волоколамском шоссе произвела не меньший эффект, чем прорыв Лукина и Агибалова накануне). Эти и другие события во многом спасли ту горстку храбрецов, которые ждали неизбежной и последней атаки на них на Тверецком мосту. Что могли отделение, от силы взвод и одна маленькая пушечка против атаки танковой армии? Но этой атаки не последовало – хотя через неделю-другую ранний ледостав сделал оборону моста вовсе бессмысленной. Но это уже не имело значения. Шашечки невидимого домино зацепились друг за друга и упали – теперь уже в противоположную, немецкую сторону. От Пожарной площади в Затверечье война медленно, нехотя, но покатилась на Берлин…

Да, самое интересное, дом Дешевых сохранился. В нем уже нет тех легендарных ворот, за которыми маскировали артиллеристы свое орудие. Ворота не уцелели при переносе дома чуть дальше с первоначальной усадьбы на улицу Пленкина. Но в доме достаточно следов войны в виде дырок от пуль на чердаке. По-видимому, немцы так и не догадались, что огонь по ним ведется практически в упор, горсткой людей, вставших, как архангел Михаил перед Батыем у Игнач-креста и властно повелевших войне в этом месте повернуть вспять.

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Затверечье |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть XLVI. Вид имени Прокудина-Горского

- «Genius loci». Часть V. По линии фронта на маршрутке