2013

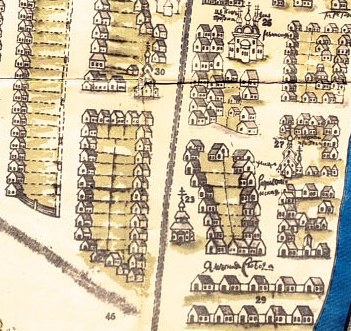

Во времена Тверского княжества берега Волги были населены очень плотно. Но затем, вероятно, в конце XVII века, изменился уровень вод, половодья стали и сильнее, и продолжительнее. На «плане Ивана Ярцева» заметно, что застройка города плотнее всего несколько дальше от реки, вокруг церквей Ильи Пророка, Вознесения, Жен Мироносиц, Владимирской иконы Богоматери и Рождества в Рыбаках. В этот район мы и направимся.

Три первые церкви расположены или располагались на оси Ильинского переулка – Тверского проспекта, а старая Владимирская церковь находилась на оси мысленного перпендикуляра от Волги к церкви Рождества Христова. Ее место занимает гостиница и ресторан «Селигер». Или, чтобы было проще, мы пойдем в квадрат из улиц Вольного Новгорода, Радищева, Володарского и Свободного переулка. Советские названия большей частью утвердились тут прочно и не собираются пока сдаваться. Только улица Правды опять стала Новоторжской, а улица Урицкого вновь Трехсвятской. На этом дореволюционном фото - Мироносицкая церковь и почти исчезнувший ныне старый Ильинский переулок - Тверской проспект.

Эти кварталы были когда-то большей частью древнего «окольного» города Твери, то есть укрепленного острога вокруг Загородского посада. Линия укреплений проходила по улице Володарского через Советскую площадь, по диагонали квартала за старым зданием Почтамта, через перекресток улицы Радищева и Студенческого переулка, дальше круто заворачивая к Тьмаке и подходя к реке в районе школы № 12 (там стояла церковь Сретения (Косьмы и Дамиана).

Церковь эту чрезвычайно жаль, особенно из-за ее исключительных по ценности росписей 1770 года, работы ярославских иконников Михаила Соплякова и Федора Потатуева. Разрушена церковь в начале 1930-х, росписи описаны до революции и вроде даже фотографированы, но сейчас эти фотоснимки не известны. Кто хочет представить себе, какая красота у нас была, может посетить Рыбинск, где в Казанском храме есть росписи этих же мастеров, созданные двумя годами ранее: в 1768 году. Или Тулу, где они расписывали собор. Или Ярославль, где их руки роспись церкви Петра Митрополита. Правда, от нее уцелела только половина, для туристов не видная (как и сам храм стыдливо туристам не показывают). Со стен ее варварски уничтожаемой трапезной сняли в 1929 году некоторые фрагменты. Один из них - ниже. В Твери в храме росписи тоже были на этот сюжет - "Песни Песней":

К сожалению, в Твери росписи в начале 1930-х гг. никто не снимал - да и некому этого было делать, реставрационных мастерских у нас не было.

Пройти сейчас по трассе тверского острога невозможно. Кварталы, по которым проходил острог, лишились почти всей своей исторической застройки. На фотосъемке времен войны видны только остовы сгоревших каменных зданий. Некоторые из них сейчас сохранились, но мало какие – в первоначальном виде. Именно сердце города было целенаправленно уничтожено немцами при отступлении. А то, что пощадила война, не пощадили при послевоенных реконструкциях.

В позднем средневековье здесь была густая сеть улиц и переулков, большинство из которых исчезли совершенно бесследно.

После 1763 года простое население этот район города почти покинуло. Не то чтобы здесь, как вокруг Знаменской церкви, людей выселяли. Но мало у кого были средства строить каменные двухэтажные дома, а других не разрешали. Общественные здания в этих кварталах возводились очень медленно – лишь к XX веку застройка оформилась и устоялась. И затем все пошло по новому витку исторического тверского круговорота владений и владельцев: в советские годы в сердце исторического посада появилось довольно много квартирных домов (в том числе и ужасно портящих его хрущевок), квартирными сделали и старые дома «фасады» вдоль Миллионной-Советской. Но теперь, в постсоветское время, в них появились и продолжают появляться все больше офисов и других нежилых помещений разного назначения. Все возвращается на круги своя.

…Прямо посреди площади Ленина, на месте памятника вождю мирового пролетариата, были задуманы планом 1763 года опять-таки пруды. Даже обложенные камнем. Именно они дали историческое название этой площади – Фонтанная, хотя фонтана в нашем понимании, естественно, не было в XVIII веке, а была (вернее, задумывалась) протока к Волге. Она и была «источником», то бишь «фонтаном». Пруды эти просуществовали дольше, чем кремлевские, но, как и те, они были известным способом прокляты помянутым тверским юродивым Макарием, и в конце 1780-х годов от них отказались. Зато другие идеи регулярного города здесь вполне осуществились. Понимая большую ценность этой застройки, понимая, что здесь строились дома по лучшим проектам губернского архитектора Федора Штенгеля – почти как в Питере и далеко опережая местную строительную моду, однако ж не могу полюбить здания на площади и вокруг. Они казенные. И по задумке, и по воплощению, и по всегдашнему использованию.

Даже оригинальный, милый и «ушастый» магистрат – теперь театр юного зрителя – как-то «невкусен», потерян в этой компании. Остальные три дома на площади и вовсе одинаковые – и это добавило площади ей ненормальной сухости. Пока Государственный Банк не перестроил в 1914 году бывшие соляные магазины, оставалась симметрия – два штенгелевских здания (суд и присутственные места) и два никитинских (магистрат и соляные магазины).

Теперь классицизм утвержден на площади прочно, а барокко, зареставрированное, к тому же, в начале 2000-х гг. далеко не самым качественным образом (хотя проект реставрации театра, выполненный Е.В. Кондаковой был, в целом, неплохим) вовсе стушевалось и потерялось.

Соседняя площадь называлась Почтовой (теперь Советская), и два здания на ней – нынешний Дом науки и техники и так называемый старый Почтамт (с часами) относились к почтовому ведомству в разное время. Между этих двух площадей расположены самые лучшие общественные здания регулярного города.

Подлинники XVIII века – да какие старые! – это здания № 36 по Советской (бывший банк, 1785 год), угловой № 15 (проект «первого нумера» (1780-е), построенный, кстати, дедом Анны Керн по отцу – Марком Полторацким, к сожалению, дом сильно изменил свой фасад в XIX веке)

и обе «фасады» от площади к Тверскому проспекту (1770-е - начало 1780-х). Остальные дома, хотя и выглядят архаично, возведены позже. Дом № 42 – случай вообще дивный. Многое в нашем городе переворачивали с ног на голову, но чтобы так… Старая часть этого здания – торец его, выходящий на площадь, это – Питейный дом, «государев кабак», построенный в 1760-х годах. От него остались стены двух этажей и четыре оси окон по фасаду Советской улицы. Все пристройки появились, когда бывшее питейное заведение отдали под мужскую гимназию (в конце XVIII века). С 1860-х годов гимназия стала женской Мариинской.

В начале XX века появился третий этаж.

Теперь здесь Дом учителя – по правде сказать, не особенно процветающий в наши дни. Верно, аура не та. А относительно того, что кабак стоит на самом видном месте города, – так это со времен Ивана Грозного в России пили под окнами высшей власти. В Твери и до 1763 года кабак был близ административного центра города возле церкви Жен Мироносиц.

Только одна «вопиющая» дыра в стройном ряду этой застройки – комплекс зданий вокруг Владимирской церкви и место ее самой.

Если «Селигер» (середина 1930-х) еще достаточно стилен, то хрущевки вокруг него, конечно, иначе как уродством назвать нельзя.

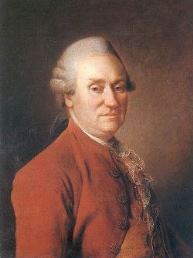

А место интересное: здесь до 1960-х гг. находился ансамбль из трех домов, двух - 1760-1770-гг., а третьего - начала XIX века. А в земле должны лежать рядом (но, видимо, не друг под другом!) остатки трех каменных храмов – 1790-х, 1750-х и 1690-х (?) годов. Кроме места самого позднего из них об остальных мало что известно. Вот на этом никитинском чертеже Владимирская церковь еще прежняя, середины XVIII века, а два роскошных барочных дома по ее сторонам ныне, увы, утрачены. Левый (церковный) сломан еще в начале XIX века, когда построен вместо него новый за переулком, на месте магазина "Универсал", а правый - уже в конце 1970-х гг. Примерно так, как эти дома, кстати, выглядел стоящий напротив дом Полторацкого в XVIII веке. Вместе они составляли прекрасный барочный ансамбль...

Этот район города, на много лет (если не веков!) задавший его стиль, для Твери крайне важен. В него нужно вглядеться, чтобы понять исток городского обличья. В соседних кварталах ужились дореволюционные, советские и постсоветские здания, так или иначе ориентированные на классический стиль. Они поглотили и будто обняли случайно забредшие сюда особняки и усадьбы. Сначала разрешенные только на углах кварталов, последние потом все смелее выходили на улицы, формируя привычный городской ландшафт губернского города. А там проходило время, застройка уплотнялась, исчезали зады, флигельки и каретные сараи, вместо них на дорожавшей земле поднимались уже и квартирные дома (часто вплотную к старым главным зданиям усадеб), от сдачи помещений в которых жили в конце XIX века потомки тверского купечества. То же самое происходило и в советские годы, только дома стали коммунальными. Я даже не буду указывать адреса – их слишком много, и найти их по характерным признакам не составит труда.

Единственно, не могу не предложить зайти под арку трехэтажного дома по улице Радищева (№ 29), мало примечательного внешне здания, которое известно было много десятилетий как «инвалидский» магазин. Там отоваривали по специальным карточкам инвалидов и героев войны, пока они были. Сам я в детские годы неоднократно стоял тут в очередях, поставленный «держать очередь» в компании «Родину спасших, вслух говоря» пожилых теток и дедов без рук и ног, поскольку товар, как водилось у нас, «выбрасывали», а сил ждать этого «выброса» у инвалидов войны часто уже не было. Но теперь об инвалидах тут ничто не напоминает.

Пройдя под арку, здесь можно обнаружить ломаную линию из нескольких двух-трехэтажных зданий разного времени (но все до 1917 года), и выйти мимо них на Новоторжскую улицу у второго от угла с Трехсвятской особняка. Этот особняк 1770-1780-х годов (в конце XIX века – купца Э.Г. Шиндлера) – то, с чего все они начались. Особняк, дома во дворе и «инвалидский» магазин – это одна дореволюционная усадьба, ставшая тем, чем она стала, из-за желания владельцев как-то жить арендной платой с жильцов. На старом фото стрелкой отмечено место арки, куда и теперь можно заглянуть (второе фото - с Яндекс-панорамы) и осмотреть всю эту обширную усадьбу - одну из самых больших в Твери.

Здесь мы имеем случай почти полного сохранения всех построек усадьбы (кажется, единственный в центральной части Твери). Но таких усадеб (с подобным образом жизни у их владельцев) было прежде немало. Что говорить – мой прадед, работая в 1910-х годах на Тверском почтамте, снимал комнату в доме на Почтовой площади напротив своего места работы (дом принадлежал Арефьевым, тем самым, усадьбу которых за Волгой занимает Музей Тверского быта). Теперь это здание известно по кинотеатру «Вулкан».

Иногда я смотрю на «его» окно (увы, фасад изменился в 1930-х годах, а о 1760-х годах напоминает только заложенная арка во дворе) и думаю, что, в общем, сто лет – это не так много...

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Владимирская Загородье Никитин разрушенная_церковь Сретенская фрески церковь Штенгель |

Для печати

К началу |

|

- Банк (Ордонансгауз) (1785, кон. XIX)

- «Genius loci». Часть VIII. Старый центр посада

- «Genius loci». Часть VII. За парадным фасадом «фасады»

- «Genius loci». Часть VI. "Слошная фасада"

- «Genius loci». Часть V. По линии фронта на маршрутке

- «Genius loci». Часть IV. Кремлевские обыватели

- "Genius loci". Часть III. Тверской центр власти

- "Genius loci". Часть II: Старина и новь Соборной площади

- Стартует новый проект "Genius Loci". Часть I